対談「中原浩大 × 関口敦仁」その2:京都にて

聞き手:小崎哲哉

▶対談「中原浩大 × 関口敦仁」その1:於 岡山県立美術館 はこちら

聞き手:小崎哲哉

岡山県立美術館での対談から3週間ほど後に、ふたりのアーティストに「続き」をお願いした。映像と絵画というメディアの違いについての考察から始まった対話は、途中から思わぬ方向に向かっていった。中原浩大がいわゆるアートシーンと「距離を置き始めた」のは、1993年のヴェネツィア・ビエンナーレ『アペルト』(*1)部門への参加以来だと言われている。だが中原曰く、契機はその1年前の『アノーマリー』(*2)展だったと言うのだ。アート界では周知のことだが、椹木野衣(*3)がキュレーションし、中原、村上隆(*4)、ヤノベケンジ(*5)、伊藤ガビン(*6)が参加したこのグループ展に、中原は後輩にあたるヤノベの作品に酷似する作品を発表した。当時はタブーとされ、その後も誰も触れなかった「事件」の真相が、作家本人によっていま明らかにされる。

中原浩大(左)と関口敦仁(右)。photo by Kanamori Yuko

——岡山県美での対談の後、「まだ話し足りないことがある」と中原さんから聞いて、再度対談をお願いしました。今日はおふたりに「丸投げ」してもいいでしょうか(笑)。

中原 ええ。じゃあ、普通の質問から始めていいですか。IAMAS(*7)にいたのって何年ぐらいなんですか。

関口 17年。1996年からかな。

中原 で、どうでした。

関口 何が?

中原 ああいうメディアアート的なことというのは、やっぱり時代の中で大きかったわけですよね。そういうところにいて、どんな感じだったのかなと思って。

◇映像と絵画の違い

関口 80年代の半ばぐらいから、モチーフだとか、テーマだとか、作品を作るときに決定する行為そのものの根拠をあまり自分に求められなくなってきたから、純粋に計算だけで発想するところに行けないかなというのがひとつあったね。それでコンピューターを始めていろいろやったんだけど。

中原 その前に「ものとしてのそういうことはやらないんだ」って言っていましたよね。

関口 要は物質的なアウトプットをしないということ。

中原 でも、途中からまた絵筆を持ったりしているじゃないですか。IAMASに行く前かもしれないけど、あの当時思っていたことから変化があったんですか。

関口 絵の場合には物質だと思っていない自分がいて、だから物質に戻ったという感覚はあまりない。イメージそのものを吐き出す場所として絵画というフィールドはあるけれど、あまり物質的に考えたことがなかったから。

中原 コンピューターみたいな方法を使うというのには何かあるわけでしょう。

関口 コンピューターに移って絵を描かなくなったのは、たぶん作品を考えたり色を置いたりする間のプロセスが我慢できなかったんだと思う。コンピューターだと、パッと浮かんでパッと出すことができるから。

中原 つまり、そっちのほうが、そのプロセスがすっ飛ばせるということなんですか。

関口 うん。コンピューター使って、根拠というものをある程度数式やアルゴリズムに求めて、何か形を出すほうが面白いし、そぎ落とした感覚にいちばん近いかなと思った。

中原 で、なぜ、あの仙台のとき(*8)から……。

関口 ああ、絵に戻ったか? それはわりと前じゃないか。あれが何年だっけ。

中原 2004年か5年、その辺じゃないですか。

関口 2003年ぐらいにはもう描いてもいいかなと思ったんだけど、結局あのときも絵を描くというよりは、ちょっと島とか行って、体験と一緒に描いていくような感覚を持ちたかったから。コンピューターは、自分が要求するものに応えてくれないところが結構あるわけ。あのころの技術やアルゴリズムじゃ厳しいものがあった。数学者だったら徹底的にどっぷり浸かってやれるかもしれないけど、数学者でもないし、そんな能力もないし。逆に、コンピューティングでできることとできないことは、IAMASに17年いる間にある程度わかってしまったところがあって。むしろここ2、3年、意識とか、脳とか、人間の生命とか、宇宙の問題とかの解釈が相当変わってきているから、そういうものをちゃんと解析しようという動きが出てきたら、そっちのほうでは使えるかもしれないなとは思っているけど。

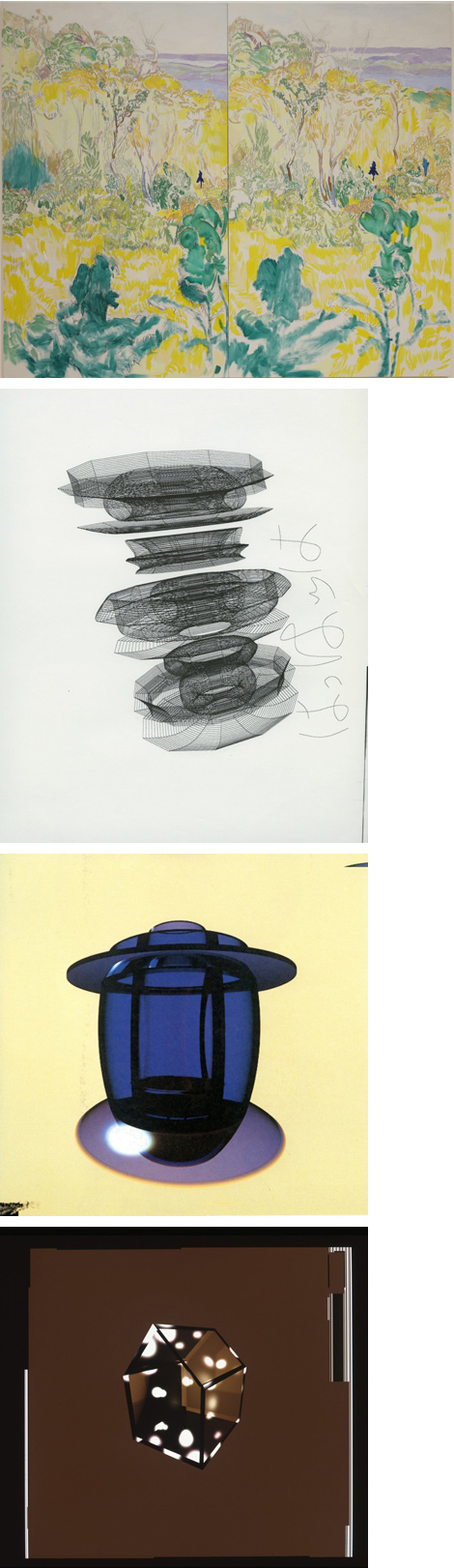

関口敦仁 作品(4点とも)上から

「にふうけい2 Ni Fu U Ke I 2」油彩 キャンバス 162.1x184cm

「笑いの回転体」1989年 CGからプロッティングプリント

「笑いの回転体」1990年 CGからプリント

「house102(光の家)」1989年 CGからプリント

中原 それって、アウトプットのレベルまで含んでいるんですよね。でも、映像として取り出すのと描いちゃうのとでは、ずいぶん違う気がするんですよ。

関口 同じ目的でそれぞれを作ったとしたら、出てくるものが、映像と絵じゃまったく違う形で現れるとは思うけど。

中原 それは何が違うんですか。映像ってやっぱり実体性がないイメージがあるじゃないですか。絵に戻ったのは、その「映像だけだと足りない」という感じがあったのかなと。

関口 映像の場合、例えば水銀か何かで自分の体が出来ているとすれば、表面に映っているという感覚。体は水銀だからどんな形にもなるし、ぶにょって伸びることもあるけれども、そこにイメージが貼りついている状態というか。絵具だったら中も同じ色なんだけど、イメージって、あくまで表面上でばーっと広がって中身をくるんでいるような感じがあるわけね。その中間というのはなくて。

中原 映像というものが実体とすごく接近している感じなんですかね。

関口 何と言ったらいいのかな。たぶん色の固まりをくるんでいるような映像というものはあり得るし、頭の中で描くイメージも同じような感覚ってあると思うんだけど……。浩大がいちばん最初に作ったぶちぶちの固まりあるじゃん、色の。

中原 どれ?

関口 壊しちゃって、なくしたやつ。あれは何で作ったんだっけ。

中原 FRPとかですかね。あれは「映像」?

関口 いやいや、あれは「絵具」。

中原 「絵具」なの? ああ、そうか。

関口 うん。逆にいろいろ断片的に平行に並べてイメージをばたばたっとかぶせていくような感じは「映像」だと思うし。

「color volume Vol.2」展示風景

1983年 F.R.P.、顔料、寒水石ほか

(「ポリパラレル 1 」Gアートギャラリー/東京 1983年)

◇より強い、直接的な刺激が欲しかった

中原 質問を立てたときに確かめたかったのは、コンピューターの実体性のなさみたいなものに何かあったんじゃないかというふうに予想したわけ。「ものとして要らない」と関口さんが言っていたのは記憶にあるので、そこから何か揺り戻された部分があったんじゃないかという仮定だったんだけど、違うんですね。

関口 そうではないね。

中原 逆に言えば、データのみで存在しているとか、本当に実体のない状態を想定したことがないということですか。やっぱり水銀が要るんですかね。

関口 水銀みたいなもの。あえて形にすれば水銀状、みたいな感じ。

中原 それでもいいんですけど。でも、周りには、逆に実体のない状態をどんどん肯定して進んでしまう人たちっていません?

関口 アウトプットでいろいろ変わるから、いろんな見え方はするかも。

中原 それは「ものとして要らない」と言っていることと食い違っていないということ?

関口 浩大はその「もの」をどういう対象物として見ていたの?

中原 そこに存在しているもの。いまの話で言えば、水銀は存在していて、それに映っている。それが貼り合わされた状態。その表面に映り込んでいる状態というのが、感覚としてあるかないかでいうと、関口さんは「ある」側にずっと寄っている感じがするんですよ。そういう意味では、僕は「ない」ほうにすごい近いかもしれない。ただ、じゃあ、ないまんまというのを受け入れられるかというと、いまの感覚的にはやっぱり無理なんですよ。わざとそう思い込もうとしているのか、その辺はよくわからないけど。

関口 でも、体験的にはそういうことを想起させようとする作品ばっかり作るじゃない。

中原 どういう?

関口 岡山でも話した、頭にかぶりものとして何かくっついているやつ(*9)とか。あれを着けたときに、何か違和感がある。そういう感覚を、ものとして出しているタイプの作品が多いわけで。僕自身、いちばん最初、京都で作品見たときに面白いなと思ったのはそこで。

——いつごろですか。

関口 80年代の頭ですね。一緒に展覧会やろうかといって声かけたとき。そういうものをストレートに出している作家は見たことなかったから、それは面白いなと思って。

中原 もう1回、ちゃんと教えて下さい。

関口 結局通らなかったけど、「・・・ポリープ」とかいう展覧会を企画したとき。もともと「何かこういう感じ」という、形にならない何かを想起している状態そのものを目の前に示すようなことができないかなと思ってたら、浩大がぽっとやってしまっていた。形になる場合もあるし、形がまったくない場合もあるし、ああいう体験的な装置として示す場合もあるけれども。あのかぶりものは、どういう感じで作ったの。

中原 いや、もっと低俗な感じですね、あのときに求めていた感情は。岡山県美の会場に来ていた小学生ぐらいの男の子が、あれ見てゲラゲラ笑っていたんだって。リアクションとしては最高だと思う。しかも、車体はラジコンの余りパーツなわけだし、あっちで遊び、こっちで遊びという感じで出来ているから。身に着けたときにテンション上がって、ちょっとドキドキしちゃう。キャッチャーマスクは、口のところからにょって黒いのが出ていますが、あれはジャンボジェットのプラモデルの展示用ステイで、「でしょう?」とか言われるのがたまらなくいいという感じ。深く広がっている感情というよりは、瞬間的に電気的に起きているみたいなのが面白かった。

関口 でも、初めからそれをピンポイントで狙ってやっているわけではないよね。大もとの感覚はたぶん一貫していて、同じソースで出来ているんだろうと思うけど。

中原 でも、あのヘッドギアのころはまだ顕著ではないんですけど、いわば序章としては既に走り出しちゃっていて、冷静さは薄れていっているんですよ。どんどんエスカレートしていって、もっと強い刺激が欲しいという感じ。

関口 たぶん違うほうから見ているんだなというのはいまだからわかるけど、当時は誰も、何やっているんだかよくわからなかったと思う。

——あの作品って、ヘッドギアをかぶることによって、かぶった本人と見ている人が、子供が笑ったみたいに何かの感情なりイメージなりを抱く。それを目的とした作品なんですか。

中原 というよりも、そういう世界になだれ込んでいくみたいな感じですね。最終的には自分に対してそれが刺激として入ってくるかどうか。こういう感情が隠れていて、こういう仕組みがそれを支えているという話じゃなくて、ギャーって笑っていることのほうが「欲しい刺激」なんです。レゴの作品とかも、繰り返し言っているんですけど、それがどういう意味を持っていて、どう成立しているのかという話じゃなくて、奥歯をギシギシいわせているようなやつが目の前に立っているとかのほうがうれしい。既にそのときから、会場やいろんな場面で見聞きする反応の中に、刺激として捉えられないものが出てきていて、刺激として捉えられるものを拾っていこうとすると、ああいうものへどんどんどんどん変わっていっちゃう。だから、深く豊かなところへ向かうんじゃなくて、より強い、より直接的な感じがする方向へどんどんどんどんスライドしていっちゃう。ある時期以降に自分が転げ落ちていくとき、何が自分を導いていたかといえば、刺激なんですよ。

関口 僕の場合だとイメージ的なボリュームを生むという感覚で作品を作るんだけど、浩大はそうじゃなくて、そこが面白い。作品作るときの仕組みとか構造という論理的なところを、普通はもう少し考えると思うんだけど、そこからはまったく入っていかないから。見る側は、どうしても論理的に見ようとするだろうけど、徹底的にそうじゃない状態で作るのが得意なんだよね。

中原 そういうことに対する自分自身の欲求が切実になっていくんです。しょうがないんですよね、ほんとうに。そっちへ転がり出しちゃうと、がーっと行っちゃう。

「ヘッドギア3(飼育ケース)」

1991年 飼育ケース、キャッチャーマスク、プラモデル

※現存せず、2013年再制作(未完)

「レゴ」1990-91年 レゴブロック

国立国際美術館蔵(撮影:迎山和司)

◇『大地の魔術師』展の衝撃

関口 そのときに、美術であろうとか芸術であろうという意識はどのくらいあるの?

中原 最初は、例えば佐谷画廊でフィギュア作ったり、回転椅子出したりしたときは、やっぱりそこに免罪符があるんですよ。こういうのをやって見せているんだと、自分を納得させている部分があって。だけど、それって翻ると、自己責任を放棄しているわけです。そこへ下駄を預けるから私は何でもできますという。それがすごい嫌になってくる。

関口 一方でそういうものを絶対要求されちゃうじゃん。ただ、もしかしたら作家がそう思っているだけかもしれない。

中原 だから、小崎さんが書いてくれたレビューだと、『アペルト』(*1)(1993年)が契機になって、そこで1つのストーリーが自分の中で生まれて変化するみたいな話ですけど、実は、契機は『アノーマリー』(*2)(1992年)なんです。『アノーマリー』のときに、ヤノベケンジ(*5)の真似っこのような作品を出しているんだけど、それをやるということは、プロであることをやめるに等しいことだった。そこで決意するんです。もうアーティストじゃなくなってもいいから、やっちゃえという感じがあったわけですよ。

——真似と思われてもかまわない?

中原 そうそう。それはアーティストだからやっちゃいけないというストップが自分の中でかかるわけですけど、例えばあるおもちゃを使って遊ぶユーザーの側に回ってしまえば、誰も文句言わないじゃないですか。公の場所でやっているという立場を捨てちゃえば、つまり自分のうちで遊んでいるというふうにしちゃえば、そういう制限もなくなるわけで。だから、そっちへ行っちゃおうと。それ以降は、意識が切り替わってしまっている。

——そうだったんですか。

中原 僕が予想していたのは、逆にちょっと期待していたのかもしれないですけど、叩かれるだろうということ。でも、そこは誰もさわらない。完全に。それは期待外れだった。

関口 そこは完全に逆に取られているよね。

中原 そう。似ているけど違うんだとか、そういう感じですね。だけど、僕の側としては、それでそこにいるということの意味が全部否定されて、というような状況を迎えるんだろうと思ったけど、それは完全な肩すかしで終わりました。

——アイソレーションタンクのコンセプトは、ヤノベさんよりも自分のほうが先に考えていたと示すために、証拠として日付を記したドローイングも出展したという話が一部にありますが……。

中原 日付? 覚えてない。

——というか、中原さんがもしそういうつもりだったんだとすると、まったくナンセンスな話ですね。

中原 やっていたかもしれない。アイデアが頭の中に浮かんだ瞬間の日付を言うとすれば、そういうことはあり得ると思うんです。ただ、それは制度上は成立しない話なんですよ。だから、そういう意味でやったかもしれないけど。それから、会場に並んでいるのは、完全に中途半端な状態で、僕はそれ完成させないまま大学の研修旅行でインドとかに行っちゃうんですけど、そういうほったらかし方もわざとやりました。というか、それでいいんだろうなという感じがありました。

「僕と妻、あるいは将来の子供と一緒にフローティングするためのモジュール」資料展示風景

1993年から 鉄製タンク、サーモヒーター、ファン、シリコンラバー製人形ほか

(『第45回 ヴェネチア・ビエンナーレ アペルト’93:イメージェンシー』展示風景/イタリア 1993年)※タンク部分のみ現存せず

——岡山県美のおふたりの対談でも触れられていましたけど、「ギフチョウ」のキャプションに、1989年に『大地の魔術師』展(*10)を観てすごく考えが変わったということが書かれています。あれはいまの話に関係ありますか。

中原 89年にベルギー日本年みたいなのがあって、峯村(敏明)(*11)さんが企画して、野外彫刻展(*12)に(日本人作家の)グループ展を持っていっているんですよ。岡山県美に並んでいたスヌーピーみたいな石とかを出していたんですけど、そのときにポンピドゥーの『マジシャン・ドゥ・ラ・テール(大地の魔術師)』とゲントの『オープン・マインド』(*13)というのを観ているんです。それが契機になって、あれっという感じが起きて、というのがいまのストーリーの始まりと言えば始まりなんだけど。

——「あれっ」というのは?

中原 その野外彫刻展は、李禹煥(*14)さんとか、菅(木志雄)(*15)さん、小清水(漸)(*16)さん、関根(伸夫)(*17)さんといった人たちから始まって、戸谷(成雄)(*18)さんがいて。ずっと年代を下りていって、で、僕とか青木野枝(*19)さんとかがいちばん下の世代としていたんですよね。で、僕は自分としても「そこへいる」という意識がそのときはあって、どうやってそこから次へ移っていくのかということを考えようとしていたんです。でも『大地の魔術師』を観ると、いわゆるシャーマンみたいなものとか、民俗工芸みたいなものとかとコンテンポラリーアートが混ざって展示してある。『オープン・マインド』には、いわゆる精神異常と言われる人たちの描いたものとアンソール(*20)とかマグリット(*21)とかの作品が並んでいる。そこで思ったのは「コンテンポラリーアート、全敗じゃないか」ということ。全然何の感動も覚えない。その大きな違いというのは、手足の部分を全部もぎとった毒の抜かれた状態のものと実害のあるものの違いで、やっぱりそういうものは圧倒的に迫力もあるし、実際にそれによって人間の人生が変わっちゃったりするようなものが並んでいるわけです。何で僕はあそこにマジシャンとして呼ばれていないんだろう、何で精神異常者としてそこに並ばないのかとふと思ったわけ。何なんだ、僕の目指しているものって? そもそも現代美術の作家になりたかったのか、間違っていたかもしれないという感じ。即それに変わりたいというわけではないんだけど。

◇「全部やめちゃおう」と思った

——そして『アノーマリー』展に続くわけですね。『アペルト』の1、2年前ですよね。

中原 そうですね。それで、ベルギーから帰ってきて、村松画廊(*22)で「ヴィリジアン・アダプター」という毛糸のやつを作るんです。いままでやらなかった、手袋の部分作って手を入れちゃうというのを。それまでは眺める作品だけだったんですけど。

関口 毛糸のやつは、何年だっけ?

中原 89年ですね。

関口 「デートマシン」は?

中原 91年かな。そのころよく言っていたのは、動かそうというのと動いちゃうというののその差はわずかだけど、すごく僕にとってはでっかい冒険だったんです。その瞬間はね。でも、やっぱり背負おうとしていた歴史みたいのを背負いつつ。これは無理だなという感じはあって、それで、簡単な方法を選んだと言えばそうなんですけど、全部やめちゃおうと。背負おうとしているものは全部放棄して、責任持ちませんというところへ行ってしまおうと。で、そういうものと関係ないとすれば、どうやって作り始めるのかなというのが、その次の段階からの展開という感じですね。

——次というのがアノーマリーですか。

中原 レゴとか、佐谷画廊(*23)でやった『Post Hobby』(*24)のあたりですね。まずは、何にすがって作り始めるかということを考え始めなきゃいけないというか、そうするとレゴとかフリーザーとかああいうものがいくつか出てくる。それは、自分の中で埋まってないところをまず埋め直すみたいな感覚があって、そういうものがいくつか出てきて、それを埋めていく作業をしばらくやる。それに連れて、埋めようとしていた作業の中で回収できたようなものとか、新たに発展したものとかというのがそのあたりで続いていくみたいな。でも、それが、アノーマリーとかに続いていく途中で、早々に大体終わっちゃうんです、気分的に。何かもうそういうのはいいかなという感じになる。で、さっきの話じゃないけど、いろいろやっているけども、やっぱりまだ自分の責任はどこか別のところへ安全に確保してあって、言ってみれば、「免罪符」があるから許されている、何したって結局自分は安全な状態でやっている感じがすごくしてきて。

——アートの世界の中にいるということですか。

中原 そうそう。やっていることの責任がもろに自分に降り掛かってくるように、やっぱりそこを一体化させてしまわないとだめなんだろうなというのが次の思いとして生まれてきて、アノーマリーのあたりから、そっちを向いていっちゃうという感じですね。

【手前】「ヴィリジアン・アダプター + コウダイノモルフォⅡ」

1989年 毛糸(ヴィリジアン・アダプター)、合板に油彩(コウダイノモルフォⅡ)

【奥】「回転椅子(電動)—浩大少年に中原浩大のしてあげられること」1991年 ミクストメディア

(豊田市美術館提供)

「デートマシーン」

1991年 ミクストメディア サイズ可変

(『第1回 キャノンアートラボ』展 外苑前TEPIA/東京 1991年) ※現存せず

(撮影:成田弘)

関口 『マジシャン・ドゥ・ラ・テール』を企画したのはジャン=ユベール・マルタン(*25)だけど、結局リオタール(*26)なんかが考えていることと同じでしょう。要は、西洋中心に進んできた美術の道具を、アフリカや南米の人が資本主義を通じて受け取ってしまった。その人たちの表現をどういうふうに位置づけるかということでやったんだね。

——関口さんの目には、89年以降の中原さんの変化はどう映りましたか。

関口 そこで変わっていったというのはまったく気づいていなくて。単純に暴走しているとは思ったけど。

中原 もうあいつ、長くないんじゃないかと(笑)。

関口 好きにやっているなと思ったぐらいで。ただ、1個1個観てどうこう言うより、もうちょっと観ないとわからないという感じはすごくあったね。

——ヘッドギアの話で、関口さんは「感覚をものとして出す作品」と指摘しましたが、89年以降はそういう作品はなくなったんでしょうか。

中原 頭の中にあるものがそのまま登場して存在してしまうみたいな、その感覚は僕はすごく好きなんです。自分のある種の作業の中には、それをやっているであろうというものも思い当たるんですよ。

関口 でも、「ギフチョウ」までは出していたけど、その後は明らかに出す必要なくなっていますよ。「ギフチョウ」も、実はすごく形式的に出している感じがしていて、それ以前のやつはもっと出ていたのに「ギフチョウ」はそういう感じしないんだよね。その意味で、あれがいちばん浩大らしくない。

中原 だれた瞬間なんですよ。

——でも、さっきの話が本当だとしたら、「ギフチョウ」がこれをやっていた時期の最後の作品ということですよね。

中原 そうですね。だけど、あれは多分に意識的な操作が入っている。ごろんと出てきてないんですよ。

関口 置いた感があるもんね。

中原 そうそう。それが責任感の話とつながっているんだと思うんですよ。

関口 それをアントワープで、ああいう日本美術のお歴々の文脈の中に出したというところが、またあまりにはまり過ぎてすごいよね。

——もの派からの流れのいちばん最後に、ですね。あれは、参加作家がああいう面々だから作ると言って作った新作なんですか。

中原 シチュエーションとしては、オープンエアだというのはもちろん聞いていて、その状況の中に置くというのはイメージしていました。自分の流れの次のステップとしてやろうとしていて、一緒に「光のミミズ」の2番目に作ったやつとかも並んでいるんですけど、さらにそこからどうしましょうという操作を自分でやっているんですね。だから、さっき言ったみたいに操作が入っている。やろうとしてやっているんです。

◇アート史につながる意識はない

——念のためにもう一度伺いますが、先ほどの「責任持ちません」というのはどういう意味でしょうか。

中原 それは「文脈」に対しての、無責任というか、責任を放棄するという話ですよ。その後のレゴとかフィギュアのころの思いというのは、まだ「自分の営為」に対する責任が棚上げされているという話です。モロかぶりする状況にしたいという。

「文脈」に対して勝手に背負おうとしていたような責任感みたいなものは、全部、これは違う、要らないと思ったんです。要らないと言ってしまおうと思った。

関口 そういうタイミングはいろんな作家に来ると思うんだけど、やるかどうかは……。

中原 来ました?

関口 まあ……。コンピューターで作品作るというのも、どこかしら責任を取ろうとしていたというところがあるね、浩大に比べれば。

中原 小清水さんが(京都市立芸大を)退任する直前に関根伸夫さんを集中講義で呼んでくれて、関根さんとちょこっとだけしゃべったんですよ。そうしたら、やっぱり歴史上の人たちとその先にいる自分を思うと言う。僕はその意識が完全にないんですよ。ないと思い込んでいるだけかもしれないけど、直前とつながるという意味だけじゃなくて、ものすごく長いスパンの点と点でつながっていくという意識もないんです。でも、そうあろうと努めているという感じもなかったんですよ。繰り返しになるけど、ころーんって転がり出しちゃうと、止められなくて転がっていくしかない。どうしようもないんですよね。

——『アペルト』の話があって受けたときは、責任云々はどうだったんですか。

中原 『アペルト』のころは、もう意識としては完全に変わっているんです。だから、話を受けることには実は引っかかっていたんです。前後しちゃうんですけど、ヤノベケンジとかが水戸芸でボーンと出てくる(*27)、その直前までの瞬間は見ていてすごい面白かった。彼がそのままの形で社会に存在していこうとするならば、世の中変わるんじゃないかというぐらいに思っていたんですよ。実際はその後、彼やそれに続く人たちは僕が出ていこうとした場所に一生懸命入ってこようとした。入れかわりの瞬間だったと思うんです。でも、まだあのころの彼らは、『アペルト』には声もかからない、かすりもしないわけじゃないですか。それは、彼らが『アペルト』に象徴されるような世界とは完全に無関係の次元、新しい状況にいることの証で、なんてかっこいいと思った。僕は何で旧世代然と、それを受けるか受けないか考えなきゃいけないようなシチュエーションにいるのかということに、すごい引っかかっていましたね。自分自身を説得するために、あれはプロジェクトなんだと言ってみたり、自分の実在する家族と関連があるんだという話にしてみたり、一生懸命ストーリー立てをして、それによって自分の中でも解消しようとはしたんですけど、それは半分は言い訳なんです。その話を受けてしまっている自分に対して、何か変な感じのまんまでしたね。

——ものすごい仮の話ですけど、例えばいま、ヴェネツィア・ビエンナーレの日本館をやらないかという話が来たら受けますか。

中原 ありえないけど、絶対いやだって言いますね。接点ないでしょう。

——でも『アペルト』も、責任取れよという話じゃないですか。

中原 だから、気持ちはそうでも、まだ体が追いついていない過程ですよね。未練でもあるし、いま言った言い訳のようなものが通じれば、プロじゃない自分としてでも別な道があるかもしれないという期待もあったけれど、でも、結局すごく矛盾していると思います。ずっともやもやした感じはありました。あのとき協力してくれたみんなにはいまでも感謝していますけど。

——吹っ切れたのは大分後ですか。

中原 吹っ切れたというか、だんだんそういう瞬間のほうが増えていくという感じですかね。そのころから比べると、いまの自分はさらにいろいろあったと思いますけど。

——そうですか……。今日は、中原さんがアート界と距離を置くに至った経緯について、これまでに伺えなかったお話を伺えたと思います。ありがとうございました。

中原 すいません。最後に反応しておくと、距離を置くという言い方は、その場所にじっとしている人から見るとそう見えるとか、その場所との関係を気にしている人の認識だと思うんです。実際のところ、僕は行きたいところに行きたいのであって、美術との距離がどのくらいなのかを認識しても、まったく役に立たないんです。だからそういう自問は存在しないんです。

2013年11月3日 京都にて

なかはら・こうだい

1961年 岡山県生まれ。86年 京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程修了。96-97年 文化庁派遣芸術家在外研修員としてニューヨークに滞在。現在 京都市立芸術大学彫刻科教授、美術作家。

せきぐち・あつひと

1958年 東京生まれ。83年 東京芸術大学大学院美術研究科修了。IAMAS(情報科学芸術大学院大学)教授・学長を経て、現在同大学特任教授 及び 愛知県立芸術大学デザイン・工芸科教授、美術作家。

———

〈注〉

(*1)『アペルト』

『アペルト』は、1980年に始められたヴェネツィア・ビエンナーレの若手作家部門。中原が参加した93年の『アペルト ’93:エマージェンシー』(Emergency/Emergenze=非常事態)は、ヘレナ・コントヴァが企画し、アキーレ・ボニート・オリヴァがディレクターを務めた。キュレーターは、フランチェスコ・ボナミ、ニコラ・ブリオー、ジェフリー・ダイチら13人。120名の参加作家には、マシュー・バーニー、マウリツィオ・カテラン、ドミニク・ゴンザレス=フォルステル、フェリックス・ゴンザレス=トレス、ダミアン・ハースト、カーステン・ヘラー、ポール・マッカーシー、ガブリエル・オロスコ、フィリップ・パレーノ、ピピロッティ・リスト、キキ・スミス、ルドルフ・スティンゲル、リクリット・ティラヴァニら現在のスターが多数含まれている。

(*2)『アノーマリー』

1992年に、東京・大森にあったレントゲン藝術研究所で開催されたグループ展。キュレーターは椹木野衣。参加作家は伊藤ガビン、中原浩大、村上隆、ヤノベケンジ。90年代日本の「ネオポップ」を象徴する展覧会と言われる。中原はヤノベがすでに発表していた作品に酷似するアイソレーションタンク作品を出展した。

(*3)椹木野衣(さわらぎ・のい)

1962年生まれの批評家。キュレーションも手がける。多摩美術大学教授。同志社大学文学部で科学哲学を専攻し、卒業後、『美術手帖』編集部に在籍。91年に評論集『シミュレーショニズム』を刊行し、90年代の文化動向を予見するものとして論議を呼ぶ。『日本・現代・美術』『戦争と万博』など著書多数。99年にキュレーションした『日本ゼロ年』展は「既成の枠組みをリセットする」ことを標榜し、会田誠、飴屋法水、大竹伸朗、 岡本太郎、小谷元彦、村上隆、ヤノベケンジ、横尾忠則らが出展した。

(*4)村上隆(むらかみ・たかし)

1962年生まれの現代アーティスト。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。アーティスト集団『カイカイ・キキ(Kaikai Kiki)』主宰。「スーパーフラット」理論を主唱し、アニメ、フィギュアなどサブカルチャーの題材を用いた作品で知られる。

http://gallery-kaikaikiki.com/category/artists/takashi_murakami/

(*5)ヤノベケンジ

1965年生まれの現代アーティスト。京都市立芸術大学大学院美術研究科修了。京都造形芸術大学教授。大阪万博、チェルノブイリ、阪神・淡路大震災の体験や記憶などをもとに「未来の廃墟」「サバイバル」「再生」などをテーマに大型彫刻を制作する。

http://www.yanobe.com

(*6)伊藤ガビン(いとう・がびん)

1963年生まれの編集者、デザイナー。成城大学経済学部経済学科卒業。パソコンホビー誌『ログイン』の編集者として活動した後、ゲームの開発、編集・執筆、展覧会プロデュース、オンデマンドTシャツ事業などに携わる。女子美術大学短期大学部造形学科教授。

(*7)IAMAS(イアマス)

「先端的技術と芸術的創造との融合」という理念を掲げ、2001年、岐阜県大垣市に設置された「メディアアートの学校」。正式名称は情報科学芸術大学院大学(Institute of Advanced Media Arts and Sciences)。1996年に開学し、2012年に廃止された専修学校、岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー(略称は同じくIAMAS)が実質的な前身に当たる。関口氏は1996年より教員として在籍した。学長を務めた後、2013年に退任。

(*8)あの仙台のとき

2005年に、仙台市のせんだいメディアテークで開催された『景観 –もとの島』展。関口敦仁、中原浩大、高嶺格によるグループ企画展示。

(*9)頭にかぶりものとして何かくっついているやつ

ヘルメットやキャッチャーマスクにプラモデルやラジコンの一部、飼育ケースなどを取り付けた作品「ヘッドギア」のシリーズ。

(*10)大地の魔術師

1989年に、パリのポンピドゥ・センターとラ・ヴィレット大ホールで開催された『Les magiciens de la terre(マジシャン・ドゥ・ラ・テール=大地の魔術師たち)』展。「100%の展覧会は地上の80%を無視している」という実態を正すために、ジャン=ユベール・マルタンが企画した。100名の参加作家の半分は「中心」すなわち欧米の現代アーティストから、半分は「周縁」すなわちアフリカ、中南米、アジア、オーストラリアの仮面や曼荼羅などから選ばれた。

(*11)峯村敏明(みねむら・としあき)

1936年生まれの美術評論家。多摩美術大学名誉教授、美術評論家連盟会長。東京大学文学部仏文科を卒業後、毎日新聞社に勤務。70年の東京ビエンナーレの組織・運営に携わり、71年から75年までパリ・ビエンナーレの国際審査員・同運営委員を務める。『平行芸術展』(1981年~2005年)など展覧会を多数企画。

(*12)野外彫刻展

1989年に、ベルギーのアントワープで開催された『第20回ミデルハイム・ビエンナーレ 日本彫刻展ユーロパリアジャパン’89』展。中原のほか、李禹煥、三木富雄、関根伸夫、菅木志雄、小清水漸、彦坂尚嘉、戸谷成雄、遠藤利克、土屋公雄、青木野枝らが出展。企画は峯村敏明。

(*13)オープン・マインド

1989年に、ベルギーのゲント現代美術館で開催された『オープン・マインド(クローズド・サーキット)』展。フィンセント・ファン・ゴッホ、マルク・シャガールからフランシス・ベーコン、ヤン・ファーブルに至る近現代の巨匠に加え、アドルフ・ヴェルフリら、いわゆるアウトサイダーアーティストの作品を多数展示した展覧会。企画はヤン・フート。

(*14)李禹煥(リ・ウーファン)

1936年、大韓民国慶尚南道生まれの美術家。日本を拠点に世界的に活動している。61年、日本大学文学部哲学科卒業。60年代末に現れた「もの派」を理論的に主導し、中心的な役割を担った。多摩美術大学名誉教授。

(*15)菅木志雄(すが・きしお)

1944年生まれの美術家。68年、多摩美術大学絵画科卒業。「もの派」の作家として、60年代後半から作品制作を始め、世界中の国際展で精力的に活動を続ける。「もの」の「状況」を描写し、関係性や組立てによってある「もの」のあり方を追求している。

(*16)小清水漸(こしみず・すすむ)

1944年生まれの美術家。2010年、京都市立芸術大学教授を退任。66年、多摩美術大学彫刻科入学。68年、関根伸夫の「位相−大地」の制作を手伝う。69年、『現代美術の動向展』(京都国立近代美術館)に「かみ」を出品し「もの派」の一員に数えられる。

(*17)関根伸夫(せきね・のぶお)

1942年生まれの美術家。多摩美術大学客員教授。「もの派」の歴史は、68年に関根が発表した「位相−大地」に始まるとされる。68年から70年にかけて「もの派」をリードする作品を次々に発表した。

(*18)戸谷成雄(とや・しげお)

1947年生まれの美術家。武蔵野美術大学教授。愛知県立芸術大学大学院彫刻専攻修了。88年、第43回ヴェネツィア・ビエンナーレに参加。チェーンソーによる木彫で知られる。

(*19)青木野枝(あおき・のえ)

1958年、東京都生まれのアーティスト。多摩美術大学客員教授。83年、武蔵野美術大学大学院造形研究科(彫刻コース)修了。80年代初めより鉄を素材に制作を続ける。

(*20)アンソール

ジェームズ・アンソール(1860-1949年)。近代ベルギーを代表する画家のひとり。仮面や骸骨などをモチーフとした独特の画風で知られる。

(*21)マグリット

ルネ・マグリット(1898-1967年)。ベルギーのシュルレアリスムを代表する画家。意外な組み合わせで鑑賞者を驚かせるデペイズマンの手法で不思議なイメージを描き出した。

(*22)村松画廊

1942年に東京・銀座にオープンし、2009年に閉廊した画廊。堂本尚郎、李禹煥、菊畑茂久馬ら、戦後日本の重要な作家の作品を紹介した。

(*23)佐谷画廊

1978年に、佐谷和彦が東京・京橋に創設した画廊。1982年に銀座、2000年に荻窪へ移転。現在は子息・佐谷周吾が、シューゴアーツ(清澄)で運営と志を継ぐ。

(*24)『Post Hobby』

1992年に、佐谷画廊で開催した中原浩大の個展。

(*25)ジャン=ユベール・マルタン

1944年、フランスのストラスブール生まれ。ソルボンヌ大学美術史学卒業。クンストハレ・ベルン、ポンピドゥ・センター国立近代美術館、アフリカ・オセアニア国立美術館、クンスト・パラスト美術館などヨーロッパの主要な美術館の館長を歴任。『大地の魔術師たち』展など美術史上重要な展覧会をキュレーションした。2011年ヴェネツィア・ビエンナーレのフランス館ディレクター(作家はクリスチャン・ボルタンスキー)。

(*26)リオタール

ジャン=フランソワ・リオタール(1924-1998年)。フランスの哲学者。主著『ポストモダンの条件』において、現代は「大きな物語の終焉」した時代であると主張した。

(*27)ヤノベケンジとかが水戸芸でボーンと出てくる

1992年、水戸芸術館で開催された『妄想砦のヤノベケンジ』展。「サバイバル」をテーマに、放射能で汚染された後で生き抜くためのツールなどを作成・発表した。

———

特集:中原浩大(関連記事)

▶対談「中原浩大×関口敦仁」その1:『中原浩大 自己模倣』展(岡山県立美術館)(2013年10月12日)

▶対談「中原浩大×関口敦仁」その2:京都にて(2013年11月3日)

▶藤幡正樹 レビュー:「『中原浩大 自己模倣』展」(2013年10月29日)

▶小崎哲哉 ブログ:「『中原浩大 自己模倣』展」(2013年10月21日)

▶浅田彰 ブログ:「中原浩大・村上隆・ヤノベケンジ」(2012年09月22日)

(2013年12月10日公開)