GAT 033 ホー・ツーニェン

空白の時を位置づける(キュレーションの諸問題)

シンガポールを拠点に映像、マルチメディアを駆使し、時にはキュレーションも行うアーティスト、ホー・ツーニェンは、近代から今日までのポスト植民地主義時代の東南アジアを哲学的に探求している。わたしたちは「東南アジア」という地域をどのように理解することができるのだろうか。以下は、2022年7月2日に行われたトークからの抜粋である。

構成: 石井潤一郎(ICA京都)

わたしが2012年から続けているプロジェクト《東南アジア批評辞典》について少しお話ししたいと思います。これはウェブサイトで、いつでも誰でもアクセスすることができます。ウェブサイトでは、アルゴリズムによってリアルタイム編集されたフィルムを見ることができます。フィルムは見るたびに異なります。このプロジェクトの出発点について少しお話したいと思います。

たぶんこのプロジェクトは、その最初の問いで説明することができると思うのですが、つまりその問いとは、「単一の宗教、言語、政治体制の下で一度も統一されたことのない『東南アジア』という地域の統一性とはなにか?」というものです。

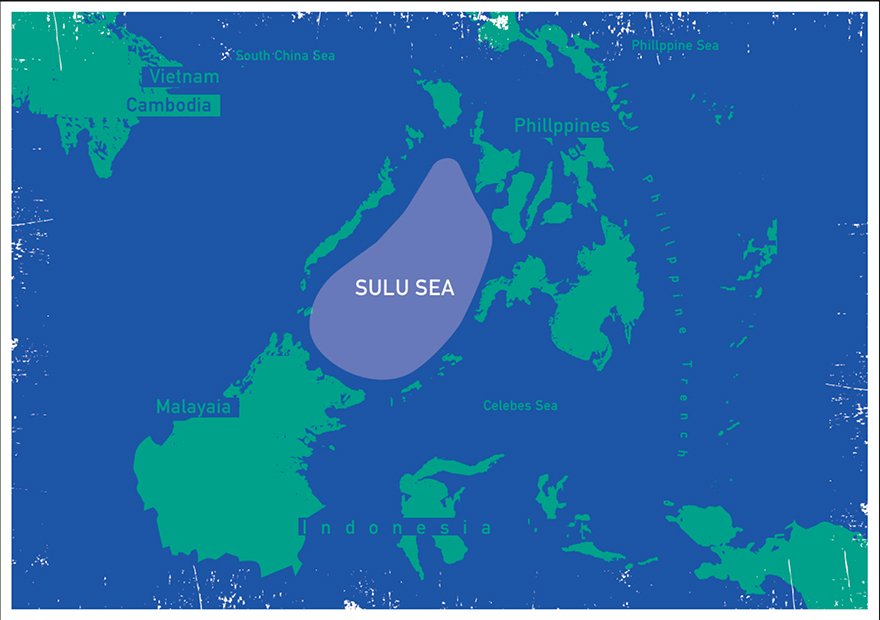

Map of Southeast Asia

東南アジアは非常に異質な地域です。例えば、東南アジアの一番上にあるベトナムと、一番南にあるインドネシアとでは、文化が全く違います。それなのになぜ、このように異なる国々がひとつの地域とみなされるのでしょうか?それがわたしの問いの出発点です。

John Sydenham Furnivall, Progress and Welfare in Southeast Asia, 1941

これは1941年に出版された本です。東南アジアの偉大な研究者ベネディクト・アンダーソンによると、今日的な意味で「東南アジア」という名称が初めて登場したのはこの本のタイトルによるそうです。が、しかしまたこの本は学会の中でしか流通していなかったそうです。

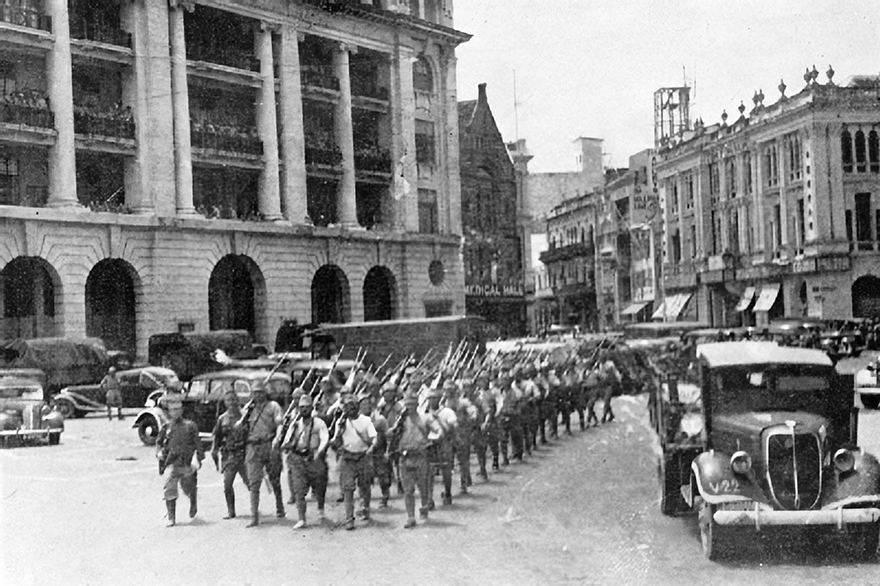

The Japanese 25th Army (第25軍) in Singapore, February 1942

まったく広く知られていなかった「東南アジア」という名称が、広く流通するようになったのは、日本軍による侵略と占領という歴史的にも非常に特殊な瞬間と結びついていると言えるでしょう。第二次世界大戦中、連合国軍は「東南アジア司令部」と呼ばれる司令部を作りました。これは日本の占領から東南アジアを解放することを目的とした戦略的な部隊ということでした。しかしながら当然、彼らはかつて東南アジアを占領していた植民主義者たちです。つまり彼らは東南アジアを再植民地化するために、解放しようとしていたわけです。

The flag of the South East Asia Command (SEAC) during WW2

第二次世界大戦が終わった直後から、東南アジアという言葉はずいぶん浸透していきました。アメリカの大学でも使われるようになりました。東南アジアを研究する学部やプログラムが作られるようになりました。これは冷戦政治と非常に密接な関係があります。アメリカ軍は東南アジアを理解しようとしましたが、それはこの地域での共産主義の広がりを止めるためでもありました。ですから、多くの意味において東南アジアという地域は戦争の中で生まれました。そして日本軍の占領によって、この時代全体が一つの政治体制のもとにシンクロされたとも言えるでしょう。

◉

さて、今回の講演で話したかったもう一つのプロジェクト、2019年に台湾のアーティスト、シュウ・ジャウェイ(許家維)と共同キュレーションした展覧会、台中で開催された『Asian Art Biennial』に話を移したいと思います。

The Strangers from beyond the Mountian and the Sea_7th Asian Art Biennial, National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung.

Curated by Hsu Chiawei and Ho Tzu Nyen. Photograph courtesy of National Taiwan Museum of Fine Arts

この展覧会について最初にシュウ・ジャウェイに話したことのうちの一つを覚えているのですが、実際、わたしは東南アジアに関係した2つの地域に興味があり、それは《批評辞典》プロジェクトから来たものでした。

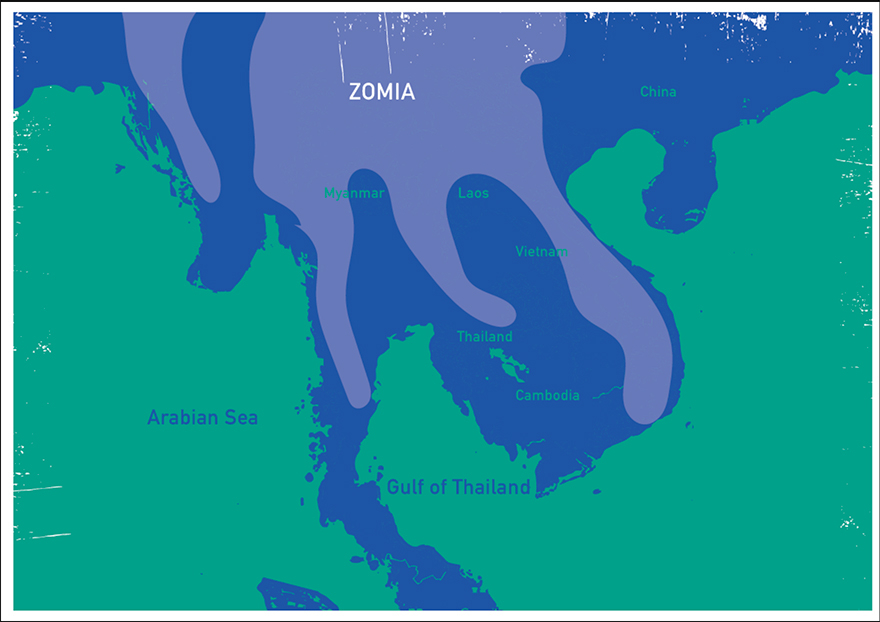

最初の視線は、現在一般に「ゾミア」と呼ばれている地域に向けられます。

Zomia

ゾミア地域とは、ラオス、ベトナム、タイ、カンボジア、ミャンマーなど、東南アジアのさまざまな国にまたがる高地で、中国やインドの一部にも広がっています。

歴史上、多くの国家がゾミアの一部を占領しようと試みたのですが、いつも多くの困難に見舞われました。なぜなら、アメリカの人類学者であるジェームズ・C・スコットの言葉を借りれば、軍隊は高地で息切れするからです。ゾミアはヒマラヤ山脈から連なる高地なのです。

ゾミアの大きさは、おそらくヨーロッパ全体よりも大きいのですが、多くの少数民族が暮らしていて、反国家ゲリラなどもこの地域に逃げ込んでいます。実は、東南アジアのドラッグの産地として知られるゴールデン・トライアングルもこの地域に位置していて、そのため、有機的なアナーキスト(無政府主義者)の土地であると言うこともできるでしょう。

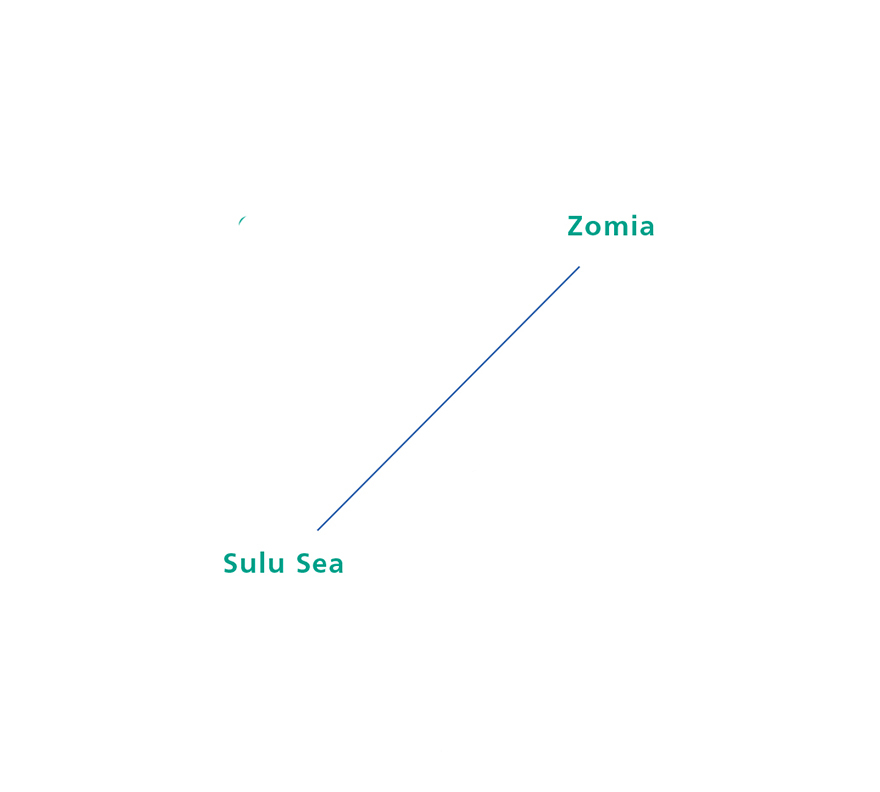

高地におけるアナーキズム、ゾミアを見た後、低地、特にスールー海やスールー地帯と呼ばれるこの地帯における別の形のアナーキズムにも目を向けてみたい、と思いました。

The Sulu Zone

スールー地帯は実に興味深い地域です。歴史上、海賊行為や奴隷制度が非常に激しい地域です。

実際この地域の歴史をたどってみると、この種の報告は早くも16世紀に、この地域を植民地化したヨーロッパ人の到来とともに始まっています。

10年ほど前スールーの名は、イスラム過激派グループによる一連の誘拐事件により、よく新聞で報道されました。この地域のリゾート地から観光客を誘拐していたわけですが、このようなジハード運動は最近の現象だと思われることがあります。しかし実は16世紀、17世紀にはすでに、スペインの植民地化に抵抗する人々が自分たちを聖戦運動の一員であると表現していたのです。つまり、この歴史は数世紀にわたる長いものなのです。

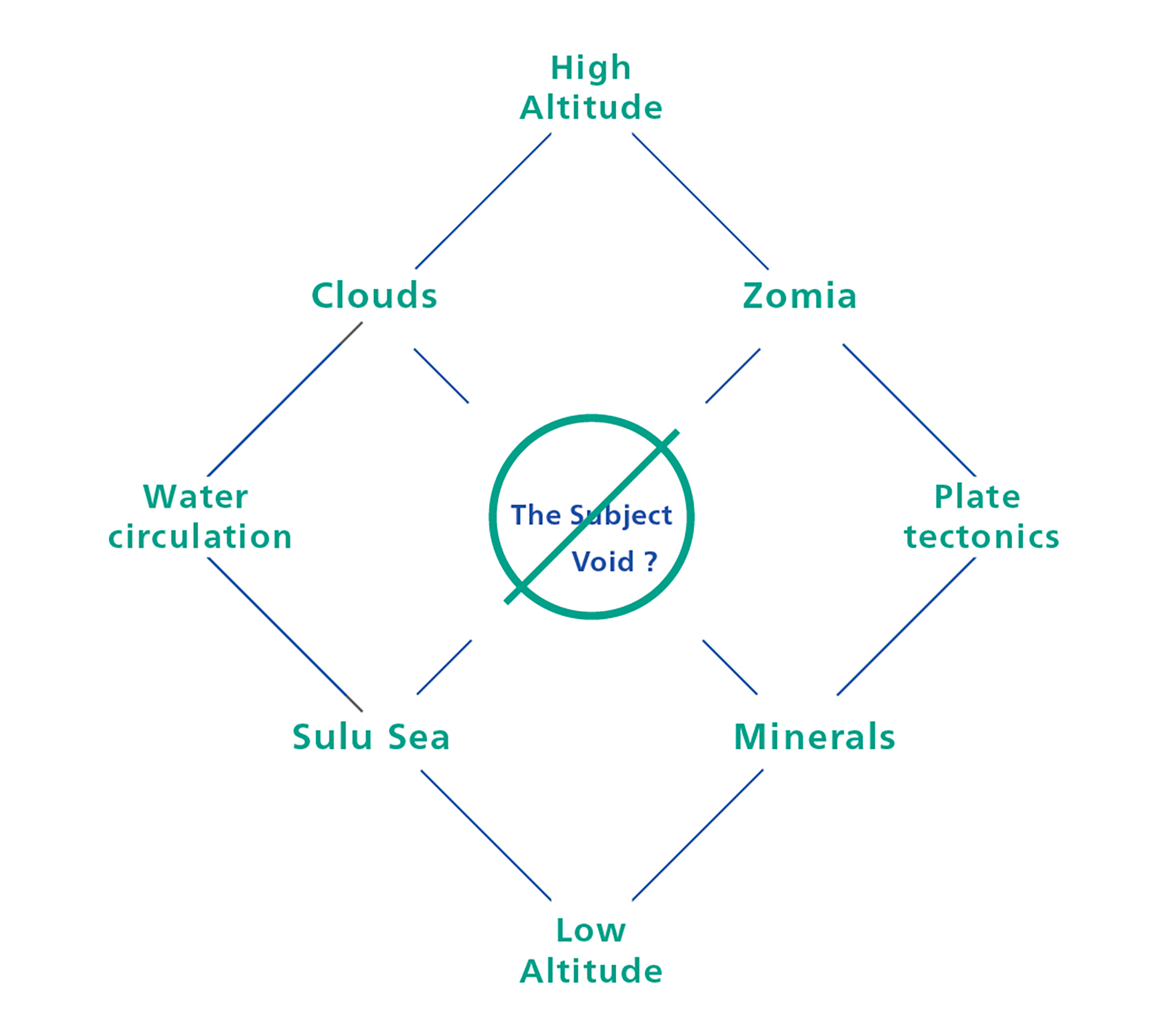

この出発点から、私とシュウ・ジャウェイは、展覧会のコンセプトを図式化する作業を開始しました。

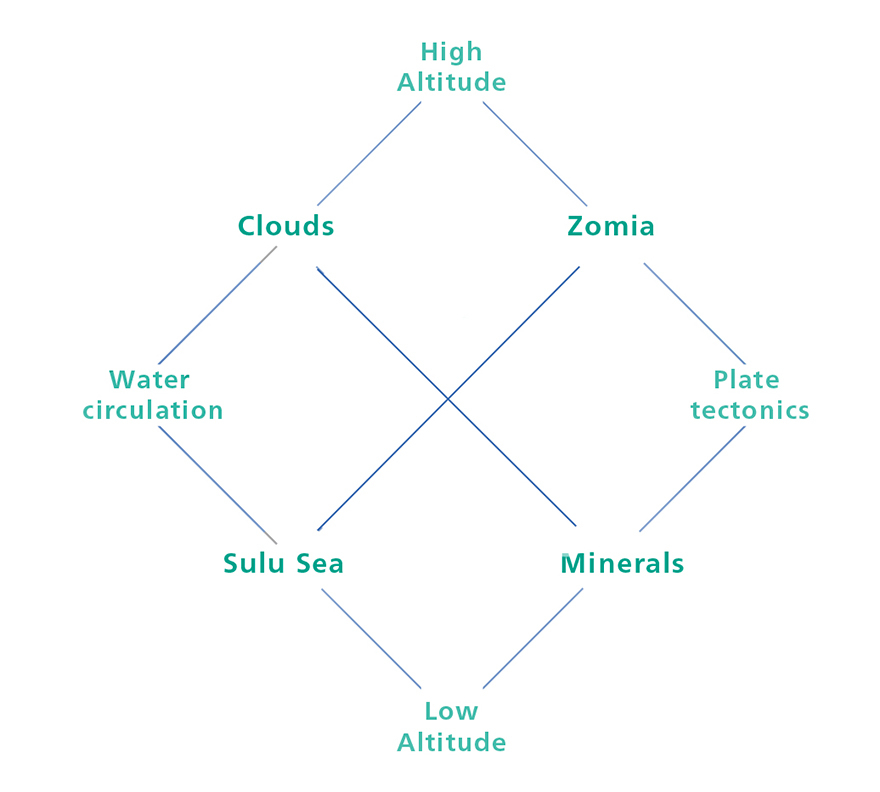

Sulu and Zomia, Diagram for The Strangers from beyond the Mountain and the Sea

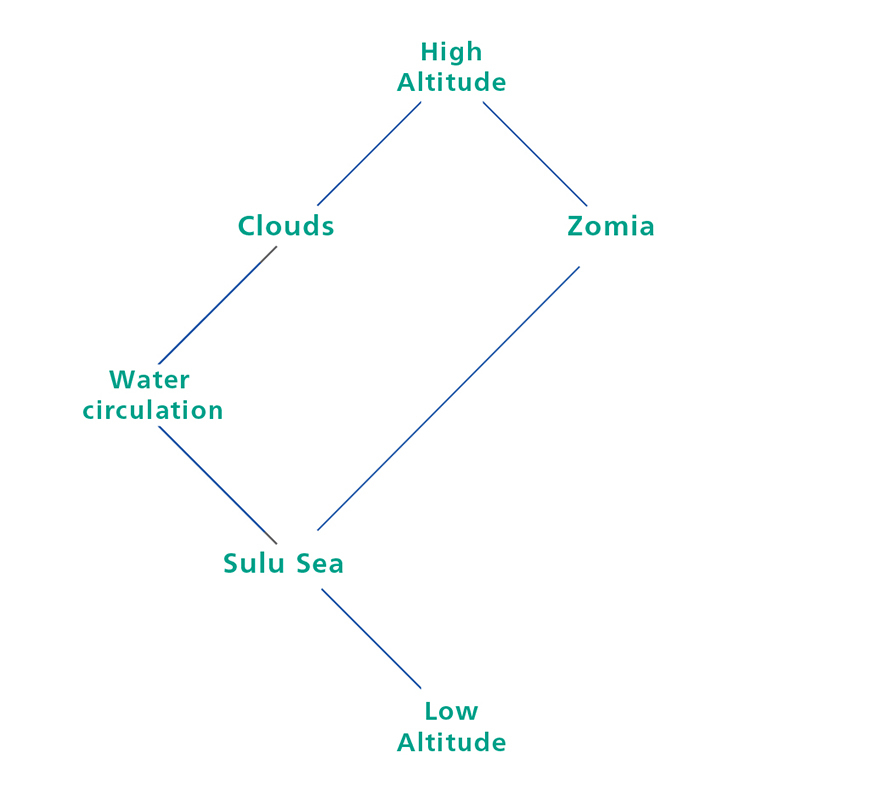

わたしたちは自分たちの考えを写しながら、この図の続きを作り始めました。高所について考え始めると、雲についても考え始めました。空に浮かぶ雲は、標高の高さを示すものですね。しかし、わたしと許 家偉にとっては、雲(クラウド)はデジタルなものでもあります。ですからわたしたちは同時に、デジタルな雲についても考えていました。興味深いことに、ゾミアのエリアはサーバー設置のためのスペースとしてもよく知られています。

Clouds and Minerals, Diagram for The Strangers from beyond the Mountain and the Sea_i

低気温で水も確保できるゾミア地区には、多くのサーバーが設置されています。もちろん水の循環についてはその過程を、高地と低地をつなぐものとして考えることができます。

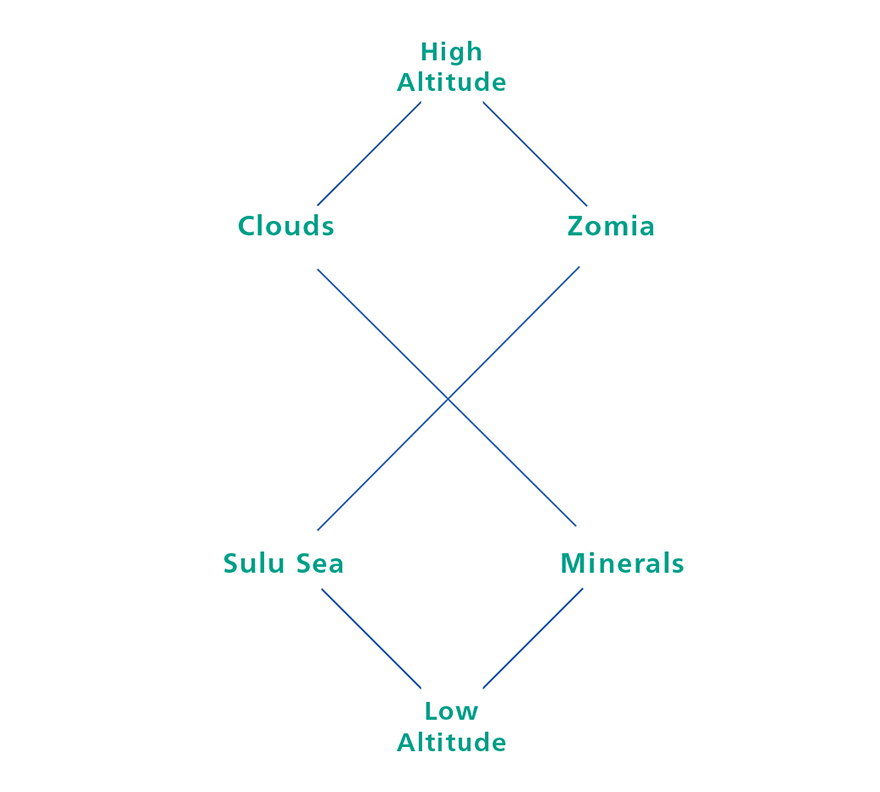

雲について考え始めた後、次に興味を持ったのが鉱物という言葉です。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、携帯電話などのテクノロジーには、レアアース(希土類)が含まれています。ゾミア地区もレアアースが豊富な地域です。レアアースとは、地球上の地質学的な力が、プレートの移動によって長い時間をかけて作り出したものです。

Clouds and Minerals, The Strangers from beyond the Mountain and the Sea_ii

興味深いのは「雲」というと、わたしたちは一過性のもの、刹那的なもの、すぐに動いて変化するものを思い浮かべます。しかし「鉱物」はその逆で、長い道のりを経て形成されるものです。

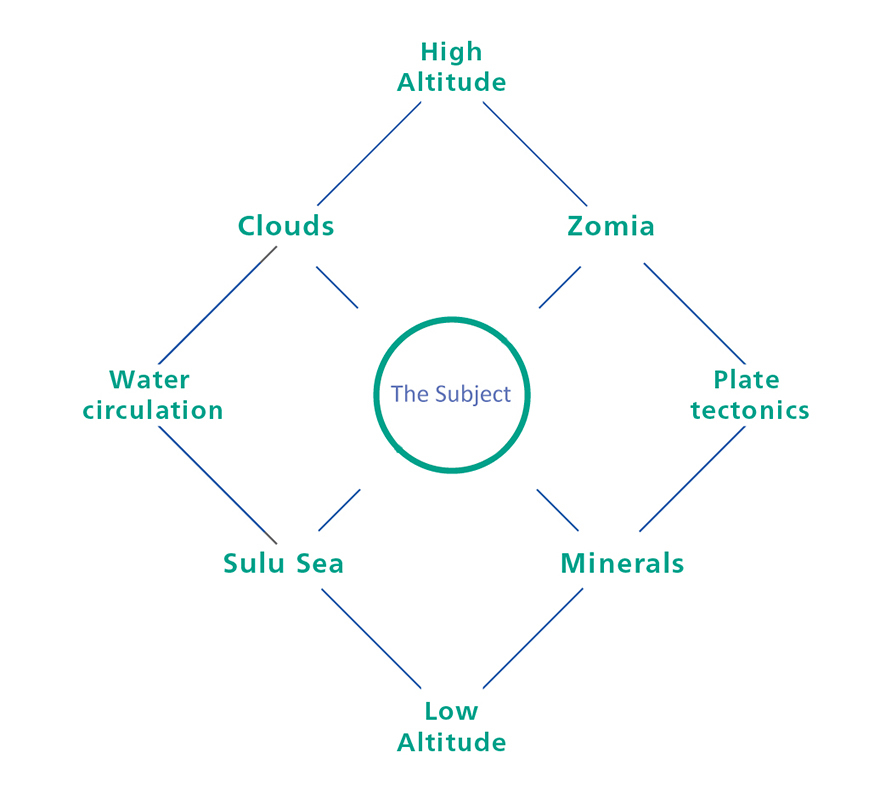

The Intersection, Diagram for The Strangers from beyond the Mountain and the Sea

わたしたちはこの図の中心にあるものは何だろうと考え始めました。わたしたちの提案は「主体」でした。この地質学的な力の人間の政治的な交わりから形成される「主体」。

The subject, Diagram for The Strangers from beyond the Mountain and the Sea

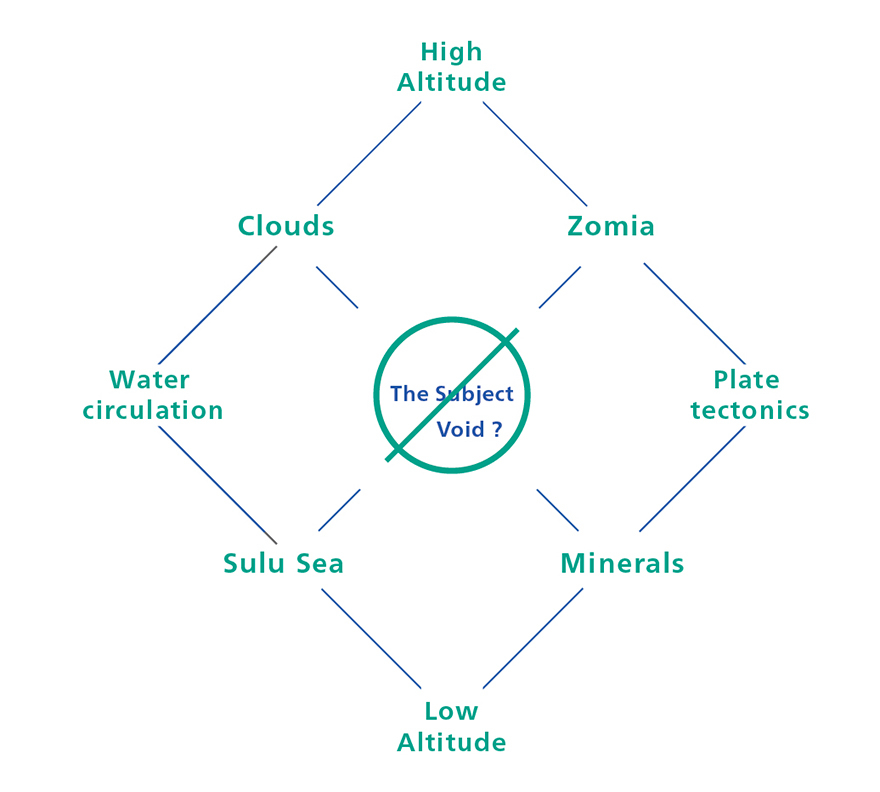

しかしどういうわけか、今回この「主体」というものは、わたしたちを非常に悩ませました。どうもそれはしっくりきません。そこでわたしたちは、この「主体」を打ち消し、この中心、この空間には何か虚な空白、がらんどうがあると考え始めたのです。

Diagram for The Strangers from beyond the Mountain and the Sea, The Void

道教では、動くためには「無」が必要です。

例えば関節の間に「無」がなければ、手を動かすことはできない、というわけです。それでわたしたちは新しい何かが生まれる可能性のある空間として、「無」について考えるようになりました。

※ この後、韓国のアーティスト、パク・チャンキョンの作品を通して、ホー・ツーニェンのトークは「京都学派」と「絶対無」の概念へと続くが、この記事ではスペースの都合により割愛させていただく。

ホー・ツーニェン(アーティスト)

歴史的、理論的なテキストとの関わりから始まる映像、インスタレーション、パフォーマンスを制作するアーティスト。近年の展覧会に、ハマー美術館(2022年)、豊田市美術館(2021年)、山口情報芸術センター(YCAM)(2021年)、エディット・ルス・ハウス・フォー・メディアアート(オルデンブルク、2019年)。

グループ展では、あいちトリエンナーレ(2019年)、第12回及び13回光州ビエンナーレ(2018年・2019年)、ベルリン・世界文化の家(HKW)での「2頭もしくは数頭の虎」展(2017年)など。台湾のアーティスト許家維とともに、国立台湾美術館で開催された第7回アジア・アート・ビエンナーレ「山と海を越えた異人」をキュレーション。2015年から2016年まで、DAADレジデントとしてベルリンに滞在。

※ このトークは2022年7月2日に京都芸術大学で開催された。