GAT 038 エリック・ボードレール

MAKE, DO, WITH

エリック・ボードレールは、国家という制度に揺さぶりをかける存在に焦点を当て、映像を通じて思考の場を構築してきた。ボードレールの作品は、ドキュメンタリーとフィクションの境界を横断しながら、個人と国家、記憶と記録の関係を再考させる。以下は2022年12月26日に行われたトークの抜粋である。

構成: 石井潤一郎

* 本トークでエリック・ボードレールは、自身のアーティストとしてのアプローチを反映した3つの作品を紹介した。残念ながらスペースの都合上、本記事では最初のプロジェクトのみに焦点を当てている。

本日のトークとワークショップのタイトルは「Make do with」です。「Make do with」は「制作する」という意味だけでなく、「ともに作る(making with)」、つまり「協働する」という意味も含みます。「Make do with」とは、この世界でどのように生きてゆくか、あるいは世界で起こる出来事とどのように関わりながら制作をするかを模索することなのです。

わたしがアーティストとして最初に手がけたプロジェクトは、アブハジアという場所で行われました。アブハジアは旧ソ連の一部でありながら、国際的には承認されていない国です。わたしはもともと写真家として活動を始め、2000年にマクシム・グヴィンジアという若い男性をアシスタントとして雇いました。

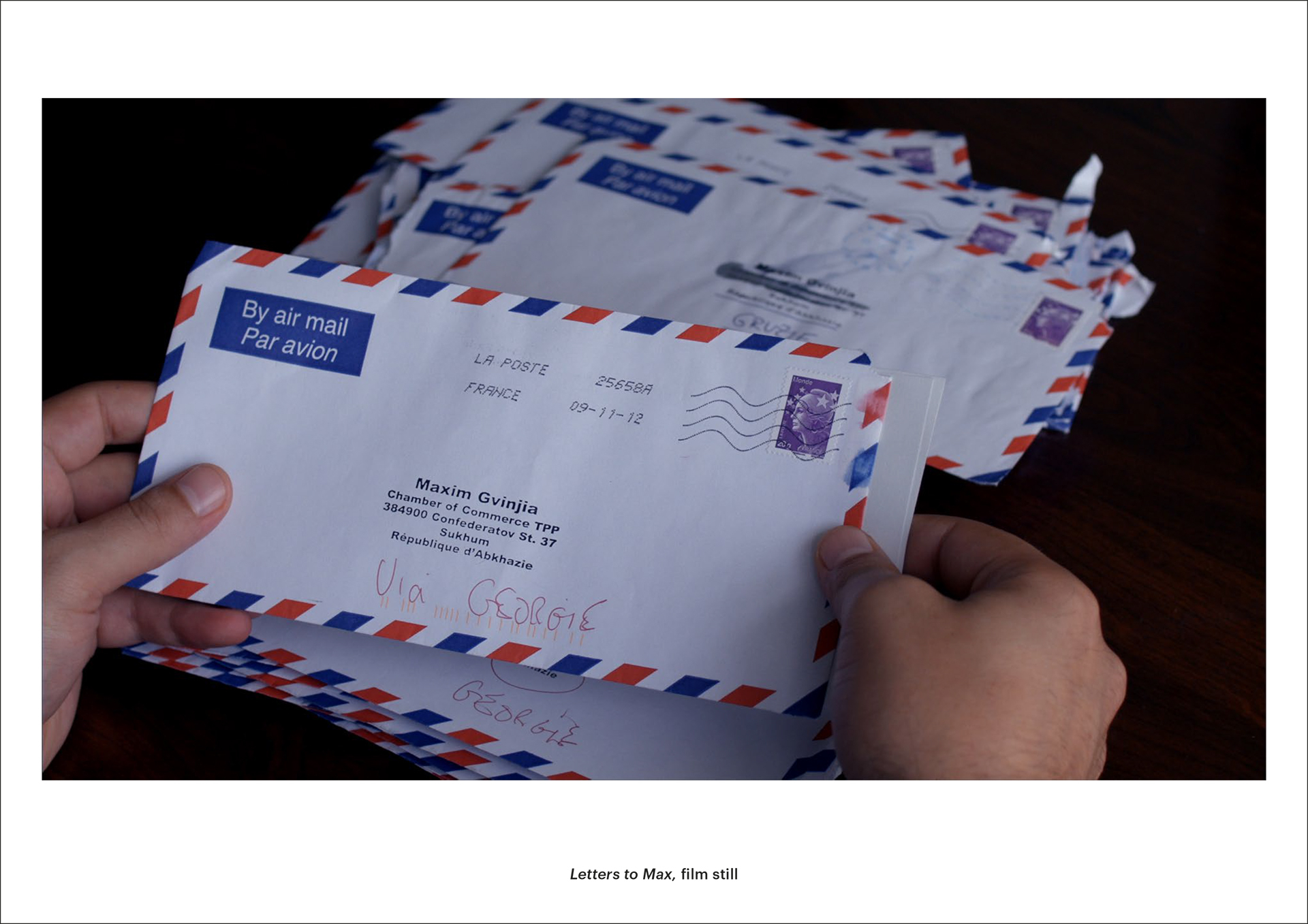

マクシムは、外交関係を持たない国の外務省で働いていました。つまり、これは矛盾した職務でした。年月を経て、わたしはたびたびアブハジアを訪れましたが、そのたびにマクシムの地位は上がり、最終的には外務大臣になりました。しかし、アブハジアはフランスや欧州連合(EU)によって国家として承認されていないため、もしわたしがマクシムに手紙を、郵便の手紙を書いたとしても、それは届かないのではないかと考えました。なぜなら、どうやってその手紙を彼に届けることができるのか、誰もわからないはずだからです。そこでわたしはマクシム宛に手紙を書き始めました。わたしはスタジオに返送されてくるであろう大量の手紙を積み上げて、彫刻作品を作ろうと考えたのです。

実際には、手紙は無事に届いていました。マックスは半年の間に約65通の手紙を受け取り、彼はそれに対して録音した音声で返事をしました。そこでわたしはアブハジアへ行き、「国家として認められていない」ということが何を意味するのか、「国家とは何か」、そして国家というものは、皆がそれを信じ、認めることで成り立つ集団的な虚構である、という考えについて探る映画を撮影しました。それが認められなければ、国家は機能しません。国家というものが本質的に虚構であるという性質は、国家として承認されない状況において、より明白になります。

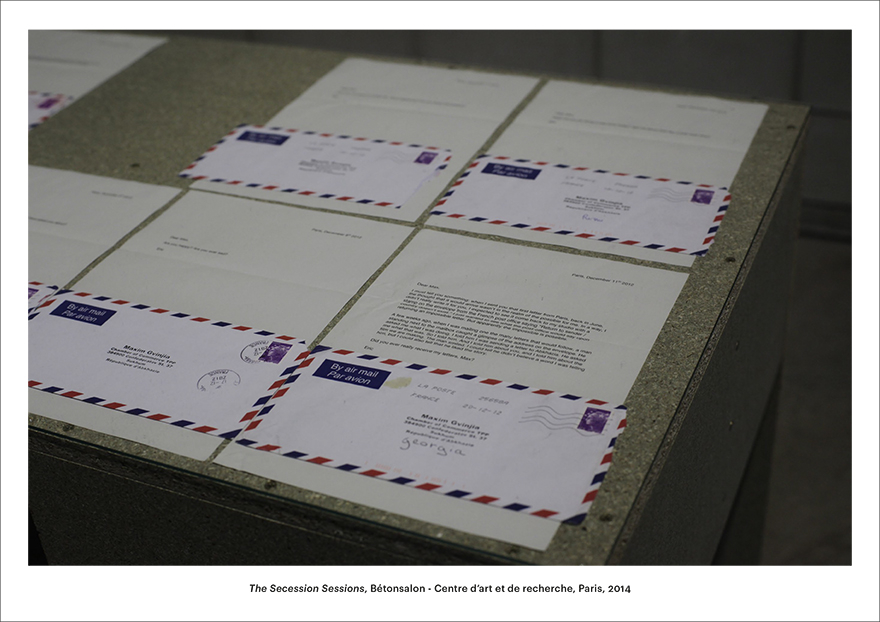

この作品は1時間40分の長さがあり、完全に「映画」としての形式をとっています。ただし同時に、わたしは現代美術の場と映画の場、その2つの空間のあいだで制作を行っています。この映画は一部の映画祭を巡回し、映画館で上映されることもありますが、展覧会という文脈で上映する場合には、単に映像を投影するだけでなく、それを超えるような展示構成を試みています。

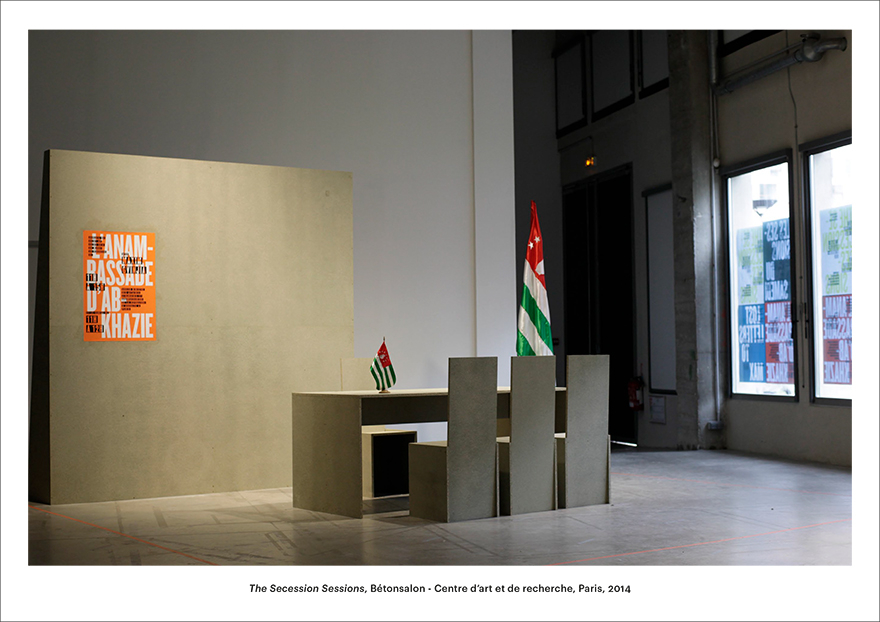

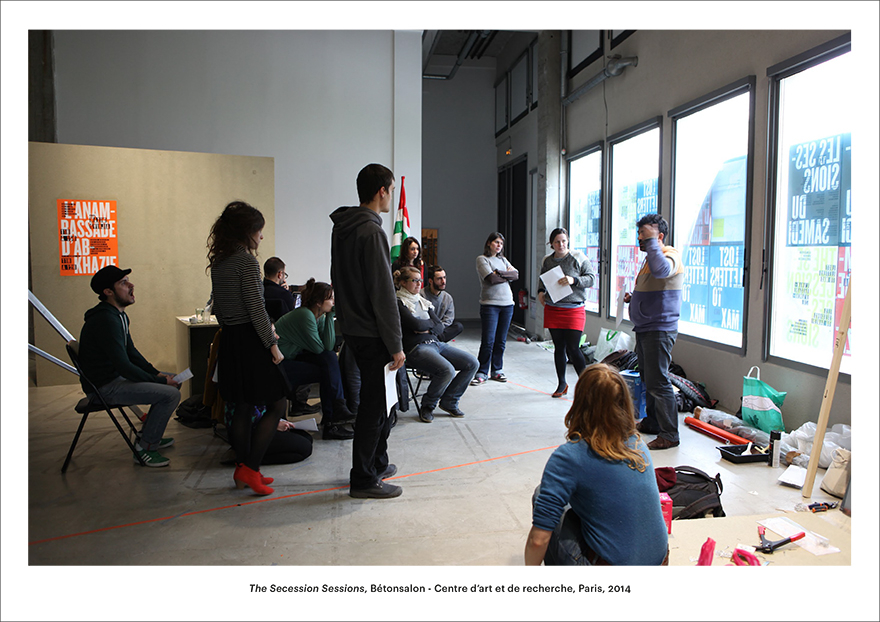

これはフランスのアートセンター、ベトンサロンでの展示です。ご覧の通り、アブハジアの旗が飾られた机があります。これはわたしが「Anembassy of Abkhazia(アブハジア非大使館)」と呼んでいるもので、「大使館(Embassy)ではありません。「非・大使館(An-embassy)」です。どう訳せばいいのかわたしにも分かりませんが。

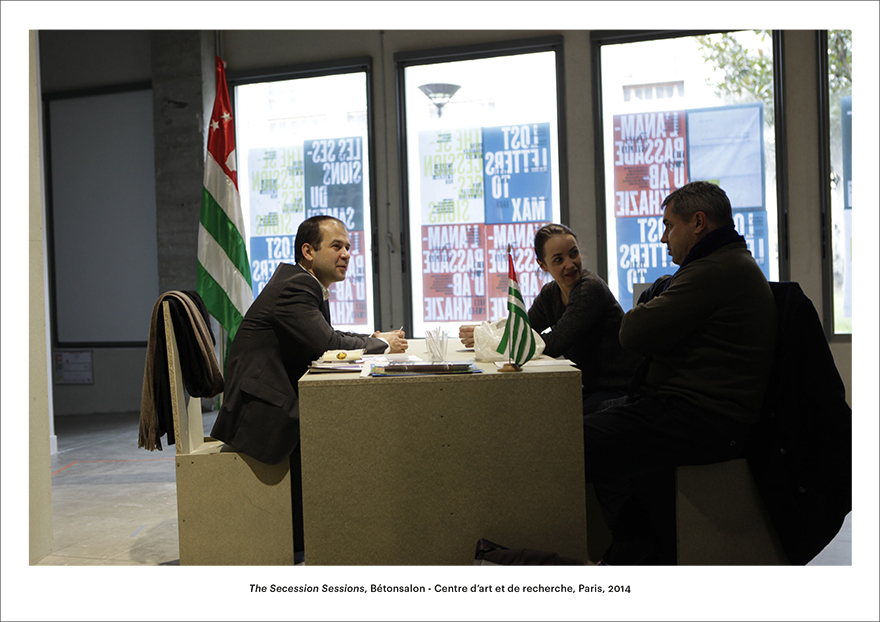

マクシムはすでに外務大臣を退いており、今はただの一般市民です。そこで、展示を行う際にアートセンターに彼を招待し、このオフィスに滞在してもらい、訪問者と対話をする場を作りました。ここでの会話は記録や公開を行わず、完全に非公式な対話の場となっています。

これは、かつてアブハジアの外務大臣であった人物との、一連の個人的な対話にすぎません。さらにわたしたちは、毎週土曜日に異なるゲストも招き、展覧会ごとに新たな状況を創り出しました。こうした状況は来場者を巻き込み、映画や展示で扱われているいくつかのアイデアを拡張するかたちで構成されています。たとえばここでは、アブハジアが独立国家となるための戦争に従軍したグルジア人のアーティストを招いています。彼は、かつてアブハジア国家の敵だった人物として、アートセンターでワークショップやパフォーマンスを行うためにやって来ました。

毎日午前中は「アブハジア非大使館」として、午後には映画館となり、映画が上映されました。わたしは会期中、アートスペースをふた通りのやり方で活用しました。午前中は非大使館、午後はシネマ。さらに、土曜日は公開討論の場として機能しました。

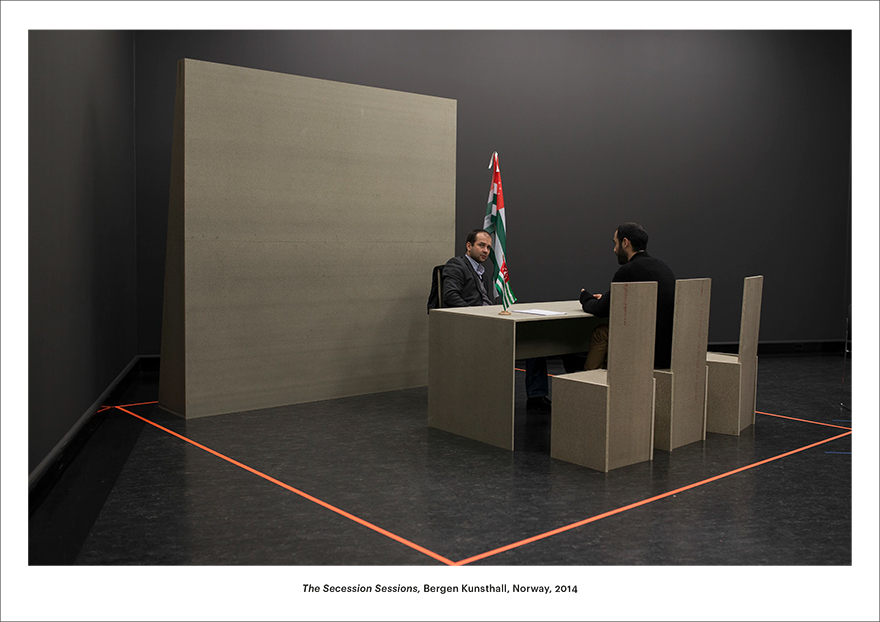

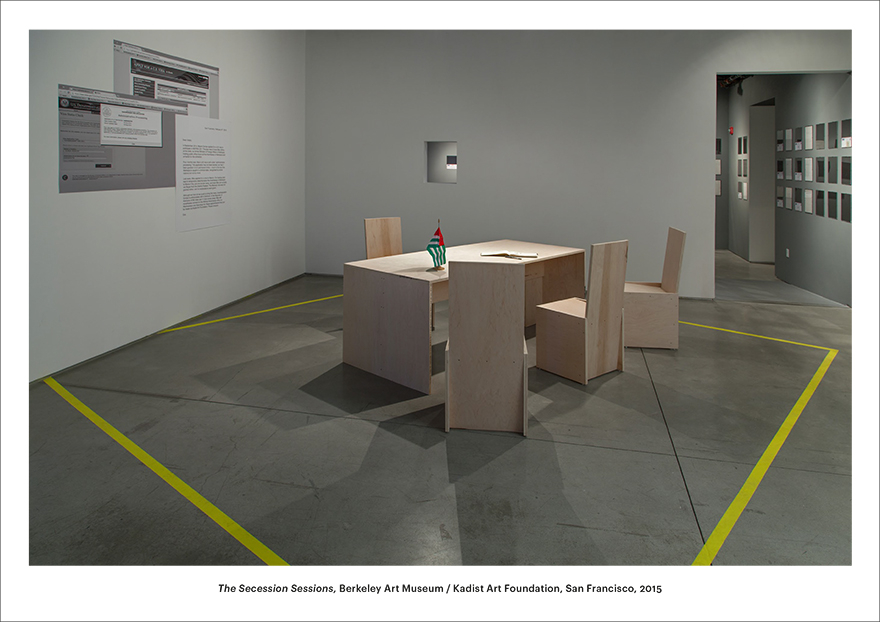

これはノルウェー・ベルゲンのクンストハーレ、それからサンフランシスコでの非大使館です。しかしご覧のとおり、マックスはここにはいません。アメリカ合衆国が彼にビザを発給しなかったからです。

ですので、マックスが物理的にその場にいなくても展覧会に「存在」できる方法を見つけなければなりませんでした。展覧会を訪れた人たちはノートに質問を書き込み、それに対してマックスが短い動画を送り返すというかたちで応答しました。こうして、ビザが発給されないという政治的な状況にもかかわらず、「非大使館」を機能させることができました。

通常、わたしはいわゆる「ホワイトキューブ」の中で映画を上映するという矛盾した状況に置かれます。というのも、映画は本来、暗い部屋の中で見るものだからです。しかし、ウンジー・ジューがキュレーションを手がけたシャルジャ・ビエンナーレでは、これとは逆のことを試みる機会を得ました。つまり、映画をホワイトキューブで上映するのではなく、劇場の中に展覧会を構成したのです。

ここでは「非大使館」を観客席に配置し、手紙は舞台の上に置かれています。映画館として機能する際にはとてもシンプルです。

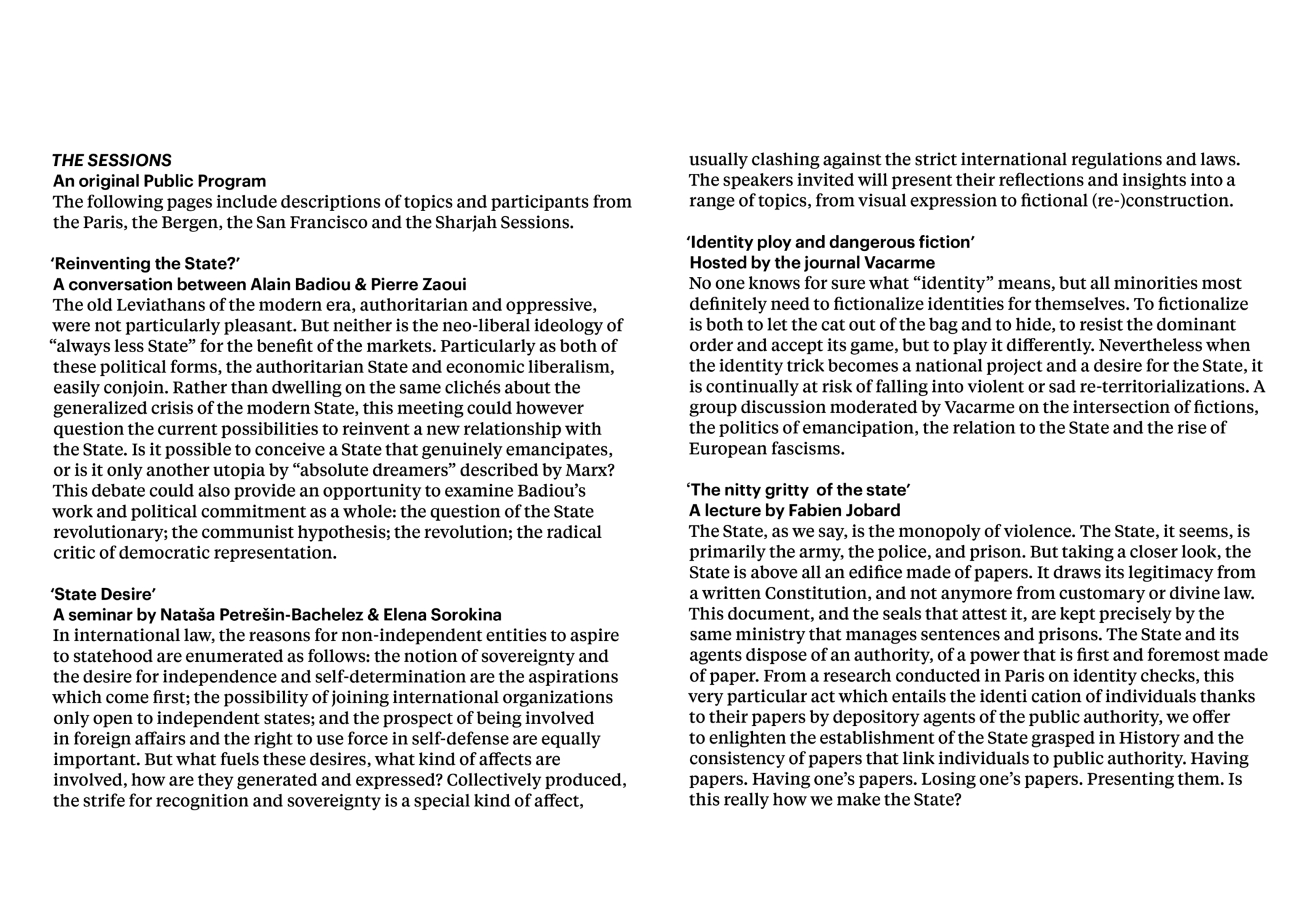

これは、週ごとの公開プログラムの中で行われたディスカッションのいくつかの例です。最初のものは哲学者アラン・バディウとピエール・ザウイによる、国家の再構築についての対談です。

また、わたしは社会学者を招いて、公的に発行された書類や、わたしたちが支払う税金など、国家がわたしたちの日常生活の中で、わずかに現れてくる方法について話してもらいました。そうした些細な仕草が、わたしたちと国家が接する物理的な接点となります。というのも、国家というものは、そうでなければ非常に抽象的な存在だからです。

ここでは、わたしは「国家性」の非常に具体的な側面を示したいと考えていました。「分離独立」というものを、例えばウクライナや旧ソビエト連邦のように、わたしたちは常に遠く離れた場所で起きることだと捉えがちです。サンフランシスコでの展示では、アメリカの太平洋岸北西部にある分離主義政党を招きました。彼らは、北カリフォルニア、オレゴン州、ワシントン州がアメリカ合衆国から分離・独立することを望んでいる人々の集まりです。私たちは彼らと、そのような分離が何を意味するのかについて議論を行いました。

わたしたちはまた、アメリカにおける黒人分離主義の歴史にも目を向けながら、この「分離独立」という問いを、どこか遠い異国の話ではなく、むしろ多くの国々に深く根付いた問題であるということを示そうとしたのでした。

エリック・ボードレール

パリを拠点に活動するアーティスト、映画監督。政治学者としてトレーニングを受けた後、写真や映像、インスタレーション、パフォーマンス、レターライティングに至るまで、複数のメディアを取り入れたリサーチに基づく実践により、ビジュアルアーティストとしてのキャリアを確立。政治、司法、経済、情報流通の構造など、現代社会を構成する表象システムによって形作られた現実を探っている。主な長編映画に、《フラワー・イン・ザ・マウス》(2022年)、《書く音楽が尽きた時》(邦題仮訳、2022年)《アン・フィルム・ドラマティーク》(2019年)、《別名ジハード》(2017年)、《マックスへの手紙》(2014年)、《アグリー・ワン》(2013年)、《重信房子、メイと足立正生のアナバシス そしてイメージのない27年間》(2011年)。

主な個展に、スパイク・アイランド(ブリストル)、クンストハレ・ザンクト・ガレン、ポンピドゥー・センター(パリ)、ヴィット・デ・ウィット(ロッテルダム)、フリデリツィアヌム美術館(カッセル)、ベイルートアートセンター、ガスワークス(ロンドン)、ハマー美術館(ロサンゼルス)など多数。 2017年ホイットニー・ビエンナーレ、2014年ヨコハマトリエンナーレおよびシャルジャ・ビエンナーレ12、2014年ソウル・メディアシティ、2012年台北ビエンナーレに参加。 2019 年グッゲンハイム財団フェローシップ、同年にマルセル・デュシャン賞を受賞。

※ このトークは2022年12月26日に京都芸術大学で開催された。