GAT 039 ブレット・リットマン

イサム・ノグチ − イン・ビトウィーン(あいだで): Part 1

イサム・ノグチ(1904–1988)は、20世紀を代表する彫刻家の一人である。2018年から2023年までイサム・ノグチ財団および庭園美術館のディレクターを務めたブレット・リットマンは、ノグチの創作を「ものとものの間」にある空間から読み解く視点を提示する。本稿は、2023年4月18日に京都芸術大学で行われた彼のトークの概要である。

構成: 石井潤一郎(ICA京都)

Part 1: イサム・ノグチ美術館

本日のわたしの講演のタイトルは「イサム・ノグチ:間(あいだ)にあるもの(The In-Between)」です。イサム・ノグチの作品と人生について学べば学ぶほど、彼を本当に理解する唯一の方法は、「物と物との間」にある空間について考えることだと感じるようになりました。アメリカと日本の間、メディウムとメディウムのあいだ、彫刻と別の彫刻との間、彫刻と建物の間、彫刻と建物、風景、山との間。こうした「間」にこそ、イサム・ノグチの存在を見いだし、より深く彼を理解することができるかもしれません。

ノグチは1904年にロサンゼルスのパサデナで生まれ、1907年に母レオニー・ギルモアとともに日本へ渡り、約10年間を日本で過ごしました。ノグチは、アメリカ人と日本人のハーフとして、日本で多くの人種差別を経験しました。父である著名な詩人・野口米次郎にとっても、アメリカと日本の混血の息子を持つことは必ずしも都合の良いことではなく、そのことがさらに複雑な事情を生むこととなりました。

1917年、ノグチの母は「サイエンティフィック・アメリカン」という雑誌で(インターローケン)という学校がインディアナにあることを知り、彼にとって良いかもしれない、とノグチを日本からインディアナへ向かう船に乗せました。

彼女(母親)はその学校について何も知りませんでした。ノグチもインディアナについては何も知りませんでした。そうして彼はひとりでアメリカに戻ることになりました。その学校は基本的には職業訓練校で、そしてもちろん、ノグチがそこに到着した頃には、アメリカの戦争への動員が始まっており、その学校は閉鎖されて軍の基地に転用されてしまいました。つまり、ノグチには通うべき学校すらなくなり、インディアナにひとりきりで取り残されたのです。

ノグチは1921年頃にニューヨークへ戻り、コロンビア大学の医学部に入学します。すると彼の母は、―おそらく子どもにそんなことを言った母親は彼女くらいでしょうが―「医学部をやめてアーティストになりなさい」と彼に勧めます。ノグチは彫刻を始め、1923年に名前をイサム・ギルモアからイサム・ノグチへと改めることを決意します。

1926年、ノグチはグッゲンハイム財団に助成を申請します。表向きの目的は中国への渡航でしたが、典型的なノグチのやり方で、最終的にはパリに向かいます。そこで彼は、20世紀でもっとも寡黙で隠遁的とされる芸術家、コンスタンティン・ブランクーシのもとでインターンとして働くことに成功します。こうして、ニューヨークを拠点にしながら、メキシコ、エジプト、インドネシア、インド、日本へと続く、数十年にわたる旅が始まったのです。

1950年代半ば、ノグチは再びニューヨークに戻ります。グリニッジ・ヴィレッジの中心部、マクドゥーガル・アレイにスタジオを構えていました。そこは、アーティストたちがバーで飲んだりたむろしたりする、まさにアートシーンの中心地で、ある意味では制作の妨げになっていたかもしれませんが、ノグチは間違いなくニューヨークのアート界の真ん中にいました。

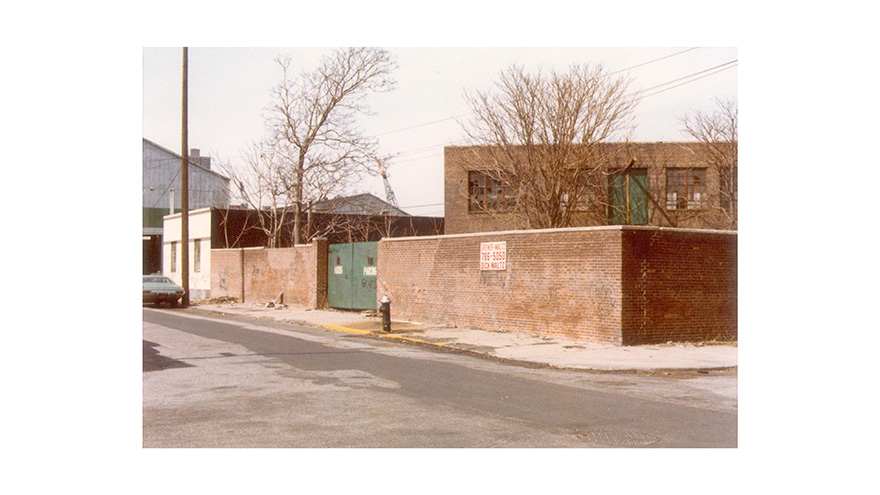

1960年頃、ノグチはニューヨーク中心部の喧騒から離れた別のスタジオを探し始めました。そして私たちは今、1961年、ニューヨークのアストリアにある、のちにスタジオとなる建物の外を歩くノグチのスライドにたどり着きます。

Photo courtesy of The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum

この建物はプレハブで、ごく普通の簡素な構造でした。周囲には軽工業の建物が多く立ち並ぶ地域で、ノグチにとっては馴染みのある場所でもありました。というのも、彼はこのあたりでスレートや大理石を購入し、制作物の加工も行っていたからです。

1961年にクイーンズのアストリアへ移るというのは、当時の感覚ではアラスカに行くようなものでした。つまり、誰も行かないような場所だったのです。そこはほとんど何もない場所で、大理石やスレートなどの素材を扱う加工業者や販売業者がいるだけでした。しかしその静けさこそが、ノグチにとっては制作に集中するための理想的な環境となりました。

Photo courtesy of The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum

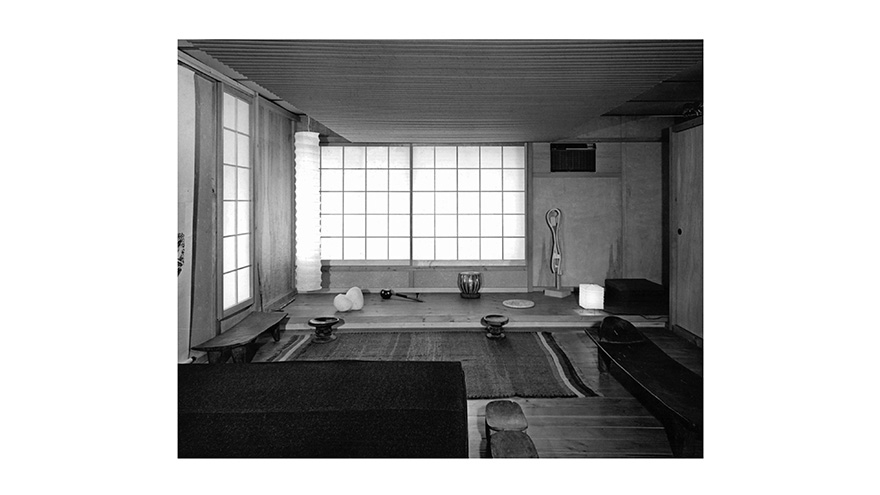

クイーンズに住んでいた日本人の大工2人の協力を得て、ノグチはその工場の中に自らのアパートを建てました。彼はそれを「ピエ・ア・テール(pied-à-terre)」と呼んでいました。建設には、日本で集めて送り返していた古材を多く使用し、障子を備えた、恐らくニューヨーク市で初めてのモダンな日本式アパートメントを作り上げました。この空間は何度も写真に収められ、ノグチにとっては一種の舞台装置のような役割を果たしていました。

Photo courtesy of The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum

ここでは多くのパーティーが開かれました。ノグチはこのスタジオで実際に生活もし、制作も行っていましたが、冬は非常に寒く、夏は非常に暑かったため、常にここで暮らすのは困難でした。それでもこのスタジオ空間は非常に有名になり、前にも述べたように、数多くの写真にも収められました。

Photo courtesy of The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum

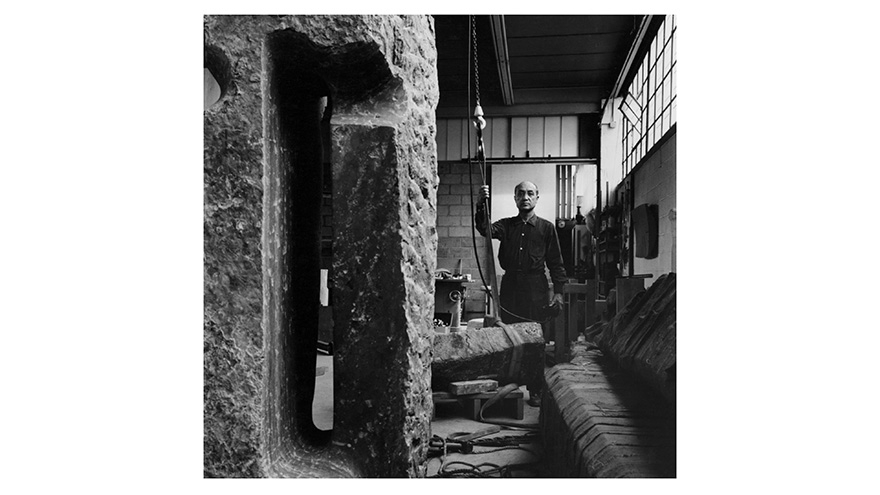

このスタジオは制作のためのアクティブな空間でした。空気圧ドリルや物を吊り上げる装置などを備え、大きな石を扱う作業も可能でした。また、模型を設置したり、次の展覧会や美術館での展示に向けた新しい作品群の準備もここで行うことができました。多くの人々がこのスタジオを訪れました。キュレーターや建築家など、さまざまな人々がここに集い、長年にわたってノグチの思索と創作の中心的な場所となっていました。

Photo courtesy of The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum

ひとつの問題は、もしあなたが4トンの石を扱う彫刻家であれば、作業スペースがすぐに足りなくなってしまうということです。スタジオの建物は、アパート部分を除いて使用可能なスペースが約2,000平方フィート(約186平方メートル)しかありませんでした。

Photo courtesy of The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum

ノグチは自身のスタジオの窓から外を眺め、この建物——かつてのデムゲン&バレット写真製版会社の建物——を目にしました。そしてこの建物を購入し、自身の作品を展示するためのもっと大きな空間を持ちたいという夢を抱き始めたのです。

Photo courtesy of The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum

ノグチはおそらく、クライアントとしてもアーティストとしても、ギャラリーにとって扱いにくい存在だったのかもしれません。彼が生涯に制作した5,000点の作品のうち、わたしたちはそのうち3,000点を所蔵しています。つまり、作品全体の5分の3を所有しているということです。これはおそらくどういうことかというと、ノグチが展覧会を開く際、ギャラリーに10点の作品を送ったとしても、そのうち7点は非売品で、残りの3点も必ずしも最良の作品ではなかった、ということです。

ノグチはすでに1950年代から60年代には、自身の作品のアーカイブを自ら作り始めており、自分自身のスペースや美術館をつくることについても多く考えるようになっていました。

1974年には、ついに写真製版の建物を購入するだけの資金を蓄えました。そして1981年には、写真にも少し写っている別の建物(かつてのガレージ)も購入することができたのです。

Photo courtesy of The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum

おおよそ1982年頃には、ノグチは自身の美術館を計画していました。この構想の芽は、おそらく10年ほど前にはすでに彼の頭の中にあったのだと思います。1974年に最初の建物を購入し、その中にインスタレーションを配置した時点で、すでに彼は自分の財団や美術館をつくることを考えていたのではないでしょうか。

ノグチは、自分の作品をアメリカ国内外の美術館に売却すること自体には喜びを感じていましたが、その作品が収蔵後に展示を終えると地下保管庫にしまわれてしまう、という現実には常に失望していたように思います。

Photo courtesy of The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum

ノグチにとって重要だったのは、自ら作品を選び、それらを恒久的に設置し、庭園を設計し、屋内外の空間全体の体験を創り上げることだったのだと思います。それは、ひとつひとつの作品を通して実現する、ある種の「トータルアートワーク(総合芸術)」であり、彼が美術館という場で成し得た独自の創作だったのです。

ある意味で、わたしが運営している美術館はとても興味深い存在です。というのも、単にひとりのアーティストのための美術館であるだけでなく、それ自体がひとつの芸術作品でもあり、展示されている作品の配置そのものがノグチ自身によるものだからです。

Photo courtesy of The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum

『イサム・ノグチ − イン・ビトウィーン(あいだで): Part 2』 へ

ブレット・リットマン(Brett Littman)

ブレット・リットマンは、2018年5月から2023年6月まで、ニューヨーク・ロングアイランドシティにあるイサム・ノグチ財団・庭園美術館の館長を務めました。2007年から2018年までザ・ドローイング・センターのエグゼクティブ・ディレクター、2003年から2007年までMoMA PS1の副館長、2001年から2003年までディウ・ドネ・ペーパーミルの共同ディレクター、そして1996年から2001年まではアーバン・グラスのアソシエイト・ディレクターを歴任しました。

リットマンの関心は学際的です。過去16年間で150以上の展覧会を監督、30以上の展覧会を個人的にキュレーションするなかで、視覚芸術、アウトサイダー・アート、工芸、デザイン、建築、詩、音楽、科学、文学を扱ってきました。2019年と2020年には、ロックフェラー・センターの フリーズ彫刻展(Frieze Sculpture)のキュレーターに任命されました。美術評論家、講師、美術館やギャラリーのカタログの活発なエッセイストにとどまらない、米国および国際的なアート、ファッション、デザイン雑誌での執筆など幅広く活躍しています。

生粋のニューヨーカーであるブレット・リットマンは、2017年にフランスから芸術文化勲章シュヴァリエを授与されました。同年、カリフォルニア大学サンディエゴ校で哲学の博士号を取得しています。

※ このトークは2023年4月18日に京都芸術大学で開催された。