ヨコハマトリエンナーレ2014

浅田 彰

2014.07.31

《ゴジラ》は日本で1954年の第五福竜丸事件をうけて撮影された映画だが、映画史的には1953年の《原子怪獣現わる(The Beast from 20,000 Fathoms)》(モデル・アニメーションによる特殊撮影を担当したレイ・ハリーハウゼンの出世作)の影響にも触れておくべきだろう。恐竜が霧笛の音を仲間の声と錯覚して灯台にやって来るというレイ・ブラッドベリの詩的な短編「霧笛」(『太陽の黄金の林檎』所収)のストーリーを、映画製作者たちは恐竜が水爆実験をきっかけに現れるというアクチュアルなストーリーに変えて映像化したのだ。そこから《ゴジラ》まではほんの一歩だろう。

この映画が撮られた1953年にブラッドベリの発表した小説が『華氏451度』だ。華氏451度とは紙の燃えだす温度である。このタイトルは、書物が禁止され、発見されるとただちに焼却されるディストピアの物語を象徴しているのだ(ただし、ブラッドベリは何といっても短編の名手であり、この長編——またフランソワ・トリュフォーによる映画化——はそれほど成功しているとは言い難い)。

第5回ヨコハマトリエンナーレのアーティスティック・ディレクターに就任した森村泰昌は、この小説を踏まえ、「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」というテーマで今回のトリエンナーレを構成した。トリエンナーレなどの国際展がアートの新たな動向をとらえてみせるものだとすれば、これはトリエンナーレというよりむしろ森村泰昌の企画展と言ったほうがよい。そこでは、昔のものも含め、森村泰昌のこだわりによって選ばれた作品群が、巧みに設計された迷宮を構成している。しかも、テーマから推測されるように、反時代的とも見えるその迷宮はいくつかの点できわめてアクチュアルな問題ときわどく交差しているのだ。結果、それは、アート・ワールドのトレンドの後追いに終始するありふれたトリエンナーレの類よりはるかに刺激的な展覧会——逆説的に言えば反時代的アクチュアリティを帯びた展覧会となった。私は2001年の第1回のオープニング・トークに参加したときから横浜トリエンナーレ(現・ヨコハマトリエンナーレ)を見てきているが、今回が最も刺激的であると断言しておきたい。

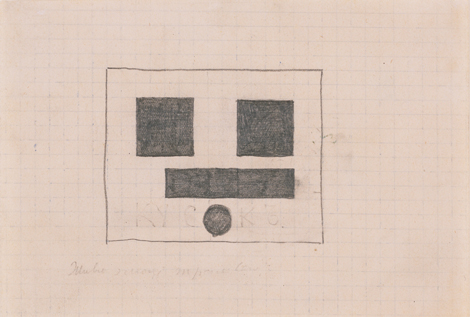

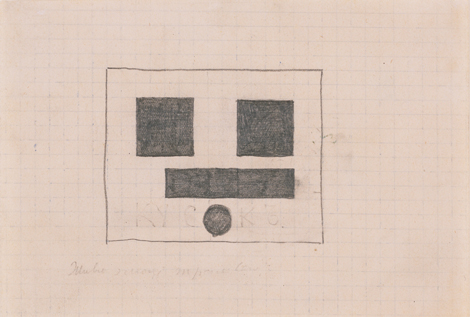

先に言っておくなら、そこには森村色が強すぎるがゆえの問題もある。彼は展覧会の音声ガイドも自分で担当し、子ども向けのガイドに代えて『たいせつな わすれもの』(平凡社)という絵本(展覧会の冒頭に置かれたマレーヴィチの抽象的ドローイングを顔に見立てた表紙が洒落ている)まで用意した。本来、絵は本ではなく、本は絵ではないのだが、ここではすべてが絵本——さらには絵本の読み聞かせの中で意味づけられるかのようだ。確かに、現代美術に縁のない観客にわかりやすいガイドを提供することも必要かもしれない。ただ、本当に作品と対峙するには、いちど森村泰昌のあまりにもわかりやすい解説を忘れたほうがいいだろう。それでも、いや、そうすることによってこそ、観客はこのトリエンナーレでさまざまな作品と出会い、揺さぶられるはずだ。そのような出会いの場を巧妙に用意したこと(それをわかりやすく解説してしまうことではなく)に森村泰昌のアーティスティック・ディレクターとしてのすぐれた達成がある。

横浜美術館会場

地下鉄のみなとみらい駅に降り立った観客が最初に見るのは、「MARK IS」の一画に設置されたギムホンソックの作品——黒いゴミ袋を重ねてつくったクマのオブジェだろう。そして、向かいの横浜美術館に入ると、ロビーの中央に巨大なごみ箱——マイケル・ランディの《アート・ビン(アートのごみ箱)》(2010)がそそり立ち、中に多種多様な作品が捨てられているのが見えるはずだ。会期中に参加アーティストたちが作品を捨てていくことで、《アート・ビン》はだんだん満杯になっていくだろう。ここからは、アート作品もゴミに過ぎない、逆に言えばゴミとして捨てられたものの中からも貴重な作品を拾い上げることができる、という二重の認識を読み取ることができる(実のところ、ランディの作品としてはすべてを粉砕機で粉々にしていく《ブレイク・ダウン》(2001)の方がラディカルであり、その水準ではゴミからの作品の「救済」を語ることはそれほど簡単ではなくなる)。

第1章「沈黙とささやきに耳をかたむける」

ロビーから階上に上がると、最初に展示されているのは、マレーヴィチのシュプレマティスト・ドローイングと、ケージの《4’33″》である。すべては空白と沈黙に始まるというわけだ。

そう思ったら、ルネ・マグリットのプライヴェートな写真を導入として、マルセル・ブロータースがマグリットについてペットと語り合う《猫へのインタヴュー》が暗い部屋に響いている。森村泰昌ならではの洒落た構成である。

うずたかく積まれた青と赤のポスターを自由に持ち帰ることができるフェリックス・ゴンザレス=トレスの作品は、アーティストが1996年にAIDSで亡くなった後も続くささやかな、しかしgenerousな贈与のプロジェクトであり、美術館の内外でカラフルなポスターを手にした人々と出会うたびに、この不世出のアーティストの作品がいまも生き続けていることを、具体的な形で確認することができる。

第2章「漂流する教室にであう」

ここでロビー空間に出ると、そこは釜ヶ崎芸術大学の横浜教室(?)となっており、大阪市西成区の日雇い労働者の寄せ場で芸術活動を続けているこの団体の作品が所狭しと展示されている。トーマス・ヒルシュホルンの作品からアーティストを消去したようなものだと言えば大げさに過ぎるだろうか? 森村泰昌のスタジオはそこから遠くない場所にあり、レーニンに扮した彼のアジ演説を日雇い労働者たちが当惑しながら聞くヴィデオ作品(《なにものかへのレクイエム[夜のウラジーミル 1920.5.5-2007.3.2]》2007年)があったことを思い出す。

第3章「華氏451はいかに芸術にあらわれたか」

ふたたび展示室に入ると、まず、タリン・サイモンの《死亡宣告された生者、その他、18章の物語》(2008-2011)からの5章の展示が目を惹く。その中には、抽象画のように黒く塗りつぶされたセクションもあるのだが、それは2013年の北京での展示の際に当局の検閲を受けた韓国の北朝鮮拉致被害者を扱う第5章なのだ。日本が直面する問題にも直結する、アクチュアルな、そして精度の高い作品である。

この章には、ブラッドベリの『華氏451』のペーパーバックを鏡文字に反転させたもの(ブラッドベリが巻頭に引いた「もし連中がルールド・ペーパー[罫紙]をよこしたら、逆向きに書きなさい」というヒメネスの言葉を思わせる)をうずたかく積み上げたドラ・ガルシアの作品もあれば、検閲をかいくぐるため口伝で伝えられたアンナ・アフマートワの詩(ブラッドベリの小説で検閲に逆らう人々がひとりずつ本一冊を暗記していくところを思わせる)などを収めた参加アーティストたちによる世界でただ一冊の本《Moe Nai Ko To Ba》もある。あるいは、大谷芳久コレクションから第二次世界大戦中の戦争協力文書(パートナーのレオニー・ギルモアと息子のイサム——つまりイサム・ノグチをアメリカに置いて一人で帰国した野口米次郎が後に中宮寺の観音像と日本軍の戦闘機の写真を対比したページもあれば、文学報国会による戦争詩アンソロジー『辻詩集』から瀧口修造が「若鷲」つまり特攻隊の戦死者に捧げた「春とともに」を載せたページも見ることができる)が展示されており、松本竣介が敗戦後息子に宛てた手紙(「マケタ、マケタ、ニホンワアメリカニマケタ…」)がそれと対比されている(松本竣介を「抵抗の画家」として美化するのは単純に過ぎるので、今回の展示も多少ミスリーディングではあるが、この水準では許容可能な範囲だろう)。

さらに、本だけではなく、第1章のイザ・ゲンツケンのコンクリートのラジオ(《世界受信機》、2011)の延長線上で、エドワード&ナンシー・キーンホルツの《セメントTV》(1969)などが展示されているのも面白い。言うまでもなく、検閲の対象は紙の本に限られるわけではないのだ。

最後に、エリック・ボードレールの作品。2013-14年に京都と東京の国立近代美術館で開催された『映画をめぐる美術:マルセル・ブロータースから始める』展(全体としては脈絡のはっきりしない展覧会だった)でインスタレーション版が展示された《重信房子、メイと足立正生のアナバシス そしてイメージのない27年間》(2011)はなかなか印象的な作品だったが、その延長線上で、足立正生の脚本「記憶を超えて」を自由に映画化した《The Ugly One》(2013)が上映されている(100分に及ぶ映画なので事前に予定していないとすべてを観るのは大変かもしれない。本当は《アナバシス》インスタレーション版の方がこのトリエンナーレにもふさわしかったろう)。日本でほとんど忘れられている(いなかったことになっているとさえ言えるかもしれない)足立正生の仕事が、世界の映画作家たちによって再発見され、受け継がれていることを示す、意味深い選択である(ちなみに、フィリップ・グランドリュー監督の《美が私たちの決断をいっそう強めたのだろう/足立正生)[2012]も現在の足立正生の言葉を丁寧に記録したドキュメンタリーで、長い外国生活のせいもあるのか言葉を口の中で転がしながら慎重に選んでゆく語り口が内容以上に印象的だ)。

第4章「たった独りで世界と格闘する重労働」

急性アルコール中毒で記憶の大半を失った中平卓馬が自宅のある横浜周辺を撮った《原点復帰——横浜》(2003)の写真群で始まるこの章では、「何もすることがない。」という言葉を何度となく板に刻み込んでゆく福岡道雄の作品や、青いボールペンで画面全体を塗りつぶしてゆくアリギエロ・ボエッティの《ONONIMO》がフィーチャーされる。

そうかと思うと、日本で亡くなったアメリカ人音楽家の遺した自作楽器を受け継ぎ、軽やかに動くインスタレーションに仕立て上げた、毛利悠子の作品。そこではロール・ペーパーが床のほこりを吸着し、いわばそれを楽譜として、二つの楽器が奇妙な音を立てたり、ブラインドが開閉したりする。

他方、この章の最後に置かれたサイモン・スターリングの作品は、W.B.イェーツの『鷹の井戸』をめぐる文化交流史の研究と、新たにデザインされた衣装から成るが、研究内容そのものは確かに興味深いにせよよく知られた事実の範囲を出ず、作品というには程遠い段階にある。これに関しては2013年に山口情報芸術センターで上演された坂本龍一+野村萬斎+高谷史郎による《LIFE—WELL》(「WELL」は『鷹の井戸』の「井戸」を指す)の実験的な舞台のほうがはるかに刺激的だったと言っておかねばならない。

第5章「非人称の漂流」

1983-85年に京都アンデパンダン展で林剛+中塚裕子の発表した《Court》シリーズを、高橋悟が独自に再構成した作品は、すでに京都市立芸術大学の@KCUAで見ていたが、今回は横浜美術館の天井の高い円形の部屋を二分して赤い法廷(court)と緑のテニス・コート(別種のcourt)を配し(両者は、光を半ば反射し半ば透過するパンチト・メタルの壁で分割/接続されている)、外の廊下の青の監獄とつなげた、ルイス・キャロル的とも言えるきわめて効果的なインスタレーションが展開されている。これは林+中塚の作品でもなければ高橋の作品でもない、Temporary Foundation という非人称の作者の作品なのだ。そこでは「東京裁判」ならぬ「横浜トライアル」と称して、会期中、ごく限られた陪審員と傍聴者だけしか見ることのできない密室の審理が行われる。いや、それを待たずとも、法廷の裁判官席ではカフカ的な自動機械が槌を振り下ろして判決を下し続けている。それはヨコハマトリエンナーレ自体の含むさまざまな問題に対する有罪判決なのかもしれない。逆に言えば、このような不可視・不可聴のコートをひとつの核として含み持つことで、ヨコハマトリエンナーレはテーマにふさわしい重層的構造を備えることになった。その意味で、これはトリエンナーレの中で最もプロブレマティックな作品——森村泰昌の絵本から突出する異物と言えるかもしれない。

第6章「おそるべき子供たちの独り芝居」

ここでは何といっても森村泰昌が昔からこだわってきたピエール・モリニエの作品——女装したセルフ・ポートレートなどが目を惹く。その前後にウォーホルの作品が配されているのだが、ソヴェト・ロシアのシンボルだった槌と鎌に、日常品、とりわけヴァイブレーターを配した写真と、精液で描いた《絶頂絵画(come painting)》をわざわざ選ぶという凝りようだ。

他方、美術館の1階まで降りると、グレゴール・シュナイダーのインスタレーションを見ることができる——というか、観客は長靴を履いてどろどろのセメント(?)の中を歩き回る羽目に陥るのだ。一見、森村的に見えない選択が、さもなければ趣味的に閉じていたかもしれない森村の迷宮を、外の世界に押し広げている。

第7章「光にむかって消滅する」

三嶋りつ惠+三嶋安住の母子がそれぞれガラス器と絵画でミュージアム・カフェを彩る。良かれ悪しかれカフェにふさわしい作品とだけ言っておこう。

第8章「漂流を招き入れる旅、漂流を映しこむ海」

高山明/Port Bによるライヴ・インスタレーション《横浜コミューン》が10月30日−11月3日に、トヨダヒトシの「映像日記/スライド・ショー」が8月から10月にかけて何度か、開催される。

第9章「華氏451を奏でる」

札幌国際芸術祭のゲスト・ディレクターである坂本龍一とのコラボレーションが予定されていたが、坂本龍一がニューヨークで病気療養に専念することになったためペンディングとなっている。

新港ピア会場

第10章「洪水のあと」

福岡アジア美術トリエンナーレとの提携企画で、いくつかの映像作品が出品されている。ヴェトナム戦争末期、サイゴンから脱出するアメリカ軍のヘリコプターが次々と海に墜落するディン・キュー・レの《南シナ海ピシュクン》(2009)は、映像処理こそプリミティヴながら、最近のハリウッド版《ゴジラ》の同様なシーンを先取りしているかのようだ。

第11章「忘却の海に漂う」

新港ピア会場の入り口で観客を迎えるのは、やなぎみわが台湾で移動演劇の舞台に使われているトレーラーを改造してつくった移動舞台車だ。将来、このトレーラーで日本中を移動しながら中上健次の『日輪の翼』を上演しようというのである。よく知られているように、中上健次は、フォークナーがアメリカ南部に設定したヨクナパトーファのような神話的な場所として、故郷である新宮の被差別部落の「路地」を根拠地とし、『枯木灘』(1977)や『千年の愉楽』(1982)のような傑作群を生み出した。しかし、その「路地」が地上げされ、良かれ悪しかれ普通の場所になってしまったとすれば、一体どうすればいいのか。そこで書かれた『日輪の翼』(1984)では、「路地」の若者らが老婆らを冷凍トレーラーに載せて日本各地の聖地巡りの旅に出る——いまやいたるところに「路地」があるとでも言うかのように。だが、むろんそれは幻想であり、続編『讃歌』(1990)では東京にたどりついた若者らが新宿で「性のサイボーグ」つまりはホストとして働き始めることになるだろう。それに伴い、中上健次はかつての神話的な輝きを自らかなぐり捨て、確信犯的にマンガ的な世界へと傾斜してゆくのだ——1992年の早すぎた死にいたるまで。7月31日のオープニングでは、中上健次の想像した花である夏芙蓉が描かれた舞台がそれ自体巨大な花のように開花し、(『讃歌』ではないが)遺作『軽蔑』(1992)の真知子のようにポール・ダンサーが達者な芸を披露してみせた。こうしてひとまず幕をあけたやなぎみわの壮大なプロジェクトが今後どのように展開されてゆくか、括目して見守りたい。

他方、新港ピア会場の最後には、大竹伸朗の巨大にして複雑怪奇な《網膜屋/記憶濾過小屋》(2014)が観客を待ち受けている。昨年、瀬戸内国際芸術祭に際して丸亀市猪熊弦一郎現代美術館で展示された作品群——ドクメンタ13(カッセル、2012)や常滑で制作・発表された作品を、別の角度から集大成したといったところだろうか。そこでは、古本屋やアンティーク・ショップで見つけた赤の他人の写真アルバムがフィーチャーされ、アーティスト自身の記憶と交錯して、不思議に魅力的な不協和音を奏で続ける。

これら二つの作品に挟まれた第11章では、第10章に続いていくつかの映像作品を見ることができるが、とくにアナ・メンディエータやジャック・ゴールドスタインの作品が選ばれているのは心憎い選択である。また映像以外にも多種多様な作品を見ることができたが、羅列的な記述になるのを避けるため、とりあえずこのメモはここで締めくくることにしたい。

こうして見てくるとわかるように、このトリエンナーレは、アートの新たな動向のサーヴェイであるよりは、森村泰昌が個人的なこだわりに即して構成した企画展といったほうがよい、それは最初に言った通りだ。必ずしも最新の作品が並ぶわけではなく、むしろ昔の作品も数多く含まれている。しかし、このトリエンナーレは、「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」というテーマを掲げることによって、情報化によってすべてが透明になるかと思いきや、むしろ新たな監視(盗聴なども含めて)や検閲がドゥルーズの言う「コントロール(監視=管理)社会」の政治問題としてせり上がってきている現在の世界でアートの置かれた状況を、きわめてアクチュアルな形で照らし出すことに成功している。

むろん、一方では、広い視野をもったキュレーターがいい意味で中立的な立場からアートの新たな動向をいちはやく的確にサーヴェイするビエンナーレやトリエンナーレも必要だろうし、それを都市あるいは地域の祝祭としてオープンな形で盛り上げていくことも必要だろう。しかし、実際は、アート・ワールドのトレンドの後追いに終始するビエンナーレやトリエンナーレの類がいたずらに増殖しているというのが現状であり、それなら実際に作品を買えるアート・フェアの方がいいとさえ言われるようになっているのだ。そんな状況の中で、トレンドを追いセンセーショナルな新奇さを競う競争にあえて背を向けて、札幌国際芸術祭が坂本龍一のディレクションのもと北の大地に根差したエコロジカルなヴィジョンを探求し、ヨコハマトリエンナーレが森村泰昌のこだわりを貫いた迷宮に閉じこもることで逆説的に現代社会の痛点に触れる——この光景は、現在のアート・ワールドの抱えているさまざまな問題を裏側から鋭く照らし出しているように思う。

ヨコハマトリエンナーレ2014

2014年8月1日(金)〜11月3日(月・祝)

この映画が撮られた1953年にブラッドベリの発表した小説が『華氏451度』だ。華氏451度とは紙の燃えだす温度である。このタイトルは、書物が禁止され、発見されるとただちに焼却されるディストピアの物語を象徴しているのだ(ただし、ブラッドベリは何といっても短編の名手であり、この長編——またフランソワ・トリュフォーによる映画化——はそれほど成功しているとは言い難い)。

森村泰昌

©Morimura Yasumasa + ROJIAN

第5回ヨコハマトリエンナーレのアーティスティック・ディレクターに就任した森村泰昌は、この小説を踏まえ、「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」というテーマで今回のトリエンナーレを構成した。トリエンナーレなどの国際展がアートの新たな動向をとらえてみせるものだとすれば、これはトリエンナーレというよりむしろ森村泰昌の企画展と言ったほうがよい。そこでは、昔のものも含め、森村泰昌のこだわりによって選ばれた作品群が、巧みに設計された迷宮を構成している。しかも、テーマから推測されるように、反時代的とも見えるその迷宮はいくつかの点できわめてアクチュアルな問題ときわどく交差しているのだ。結果、それは、アート・ワールドのトレンドの後追いに終始するありふれたトリエンナーレの類よりはるかに刺激的な展覧会——逆説的に言えば反時代的アクチュアリティを帯びた展覧会となった。私は2001年の第1回のオープニング・トークに参加したときから横浜トリエンナーレ(現・ヨコハマトリエンナーレ)を見てきているが、今回が最も刺激的であると断言しておきたい。

先に言っておくなら、そこには森村色が強すぎるがゆえの問題もある。彼は展覧会の音声ガイドも自分で担当し、子ども向けのガイドに代えて『たいせつな わすれもの』(平凡社)という絵本(展覧会の冒頭に置かれたマレーヴィチの抽象的ドローイングを顔に見立てた表紙が洒落ている)まで用意した。本来、絵は本ではなく、本は絵ではないのだが、ここではすべてが絵本——さらには絵本の読み聞かせの中で意味づけられるかのようだ。確かに、現代美術に縁のない観客にわかりやすいガイドを提供することも必要かもしれない。ただ、本当に作品と対峙するには、いちど森村泰昌のあまりにもわかりやすい解説を忘れたほうがいいだろう。それでも、いや、そうすることによってこそ、観客はこのトリエンナーレでさまざまな作品と出会い、揺さぶられるはずだ。そのような出会いの場を巧妙に用意したこと(それをわかりやすく解説してしまうことではなく)に森村泰昌のアーティスティック・ディレクターとしてのすぐれた達成がある。

横浜美術館会場

地下鉄のみなとみらい駅に降り立った観客が最初に見るのは、「MARK IS」の一画に設置されたギムホンソックの作品——黒いゴミ袋を重ねてつくったクマのオブジェだろう。そして、向かいの横浜美術館に入ると、ロビーの中央に巨大なごみ箱——マイケル・ランディの《アート・ビン(アートのごみ箱)》(2010)がそそり立ち、中に多種多様な作品が捨てられているのが見えるはずだ。会期中に参加アーティストたちが作品を捨てていくことで、《アート・ビン》はだんだん満杯になっていくだろう。ここからは、アート作品もゴミに過ぎない、逆に言えばゴミとして捨てられたものの中からも貴重な作品を拾い上げることができる、という二重の認識を読み取ることができる(実のところ、ランディの作品としてはすべてを粉砕機で粉々にしていく《ブレイク・ダウン》(2001)の方がラディカルであり、その水準ではゴミからの作品の「救済」を語ることはそれほど簡単ではなくなる)。

マイケル・ランディ《アート・ビン》2010年/2014年

撮影:田中雄一郎

第1章「沈黙とささやきに耳をかたむける」

ロビーから階上に上がると、最初に展示されているのは、マレーヴィチのシュプレマティスト・ドローイングと、ケージの《4’33″》である。すべては空白と沈黙に始まるというわけだ。

そう思ったら、ルネ・マグリットのプライヴェートな写真を導入として、マルセル・ブロータースがマグリットについてペットと語り合う《猫へのインタヴュー》が暗い部屋に響いている。森村泰昌ならではの洒落た構成である。

うずたかく積まれた青と赤のポスターを自由に持ち帰ることができるフェリックス・ゴンザレス=トレスの作品は、アーティストが1996年にAIDSで亡くなった後も続くささやかな、しかしgenerousな贈与のプロジェクトであり、美術館の内外でカラフルなポスターを手にした人々と出会うたびに、この不世出のアーティストの作品がいまも生き続けていることを、具体的な形で確認することができる。

カジミール・マレーヴィチ《シュプレマティズムの素描(断片)》 ca.1914-15年

東京国立近代美術館蔵

第2章「漂流する教室にであう」

ここでロビー空間に出ると、そこは釜ヶ崎芸術大学の横浜教室(?)となっており、大阪市西成区の日雇い労働者の寄せ場で芸術活動を続けているこの団体の作品が所狭しと展示されている。トーマス・ヒルシュホルンの作品からアーティストを消去したようなものだと言えば大げさに過ぎるだろうか? 森村泰昌のスタジオはそこから遠くない場所にあり、レーニンに扮した彼のアジ演説を日雇い労働者たちが当惑しながら聞くヴィデオ作品(《なにものかへのレクイエム[夜のウラジーミル 1920.5.5-2007.3.2]》2007年)があったことを思い出す。

釜ヶ崎芸術大学《それは、わしが飯を食うことより大事か?》2014年

撮影:田中雄一郎

第3章「華氏451はいかに芸術にあらわれたか」

ふたたび展示室に入ると、まず、タリン・サイモンの《死亡宣告された生者、その他、18章の物語》(2008-2011)からの5章の展示が目を惹く。その中には、抽象画のように黒く塗りつぶされたセクションもあるのだが、それは2013年の北京での展示の際に当局の検閲を受けた韓国の北朝鮮拉致被害者を扱う第5章なのだ。日本が直面する問題にも直結する、アクチュアルな、そして精度の高い作品である。

この章には、ブラッドベリの『華氏451』のペーパーバックを鏡文字に反転させたもの(ブラッドベリが巻頭に引いた「もし連中がルールド・ペーパー[罫紙]をよこしたら、逆向きに書きなさい」というヒメネスの言葉を思わせる)をうずたかく積み上げたドラ・ガルシアの作品もあれば、検閲をかいくぐるため口伝で伝えられたアンナ・アフマートワの詩(ブラッドベリの小説で検閲に逆らう人々がひとりずつ本一冊を暗記していくところを思わせる)などを収めた参加アーティストたちによる世界でただ一冊の本《Moe Nai Ko To Ba》もある。あるいは、大谷芳久コレクションから第二次世界大戦中の戦争協力文書(パートナーのレオニー・ギルモアと息子のイサム——つまりイサム・ノグチをアメリカに置いて一人で帰国した野口米次郎が後に中宮寺の観音像と日本軍の戦闘機の写真を対比したページもあれば、文学報国会による戦争詩アンソロジー『辻詩集』から瀧口修造が「若鷲」つまり特攻隊の戦死者に捧げた「春とともに」を載せたページも見ることができる)が展示されており、松本竣介が敗戦後息子に宛てた手紙(「マケタ、マケタ、ニホンワアメリカニマケタ…」)がそれと対比されている(松本竣介を「抵抗の画家」として美化するのは単純に過ぎるので、今回の展示も多少ミスリーディングではあるが、この水準では許容可能な範囲だろう)。

ドラ・ガルシア《Fahrenheit 451 (1957)》 2002年

© Dora García / Courtesy of FRAC Bourgogne

《Moe Nai Ko To Ba》2014年 / 撮影:加藤健

大谷芳久コレクション

下は、日本文学報國會編『辻詩集』/八紘社杉山書店刊 昭和18年(1943年)10月8日 より(写真提供:大舘奈津子)

さらに、本だけではなく、第1章のイザ・ゲンツケンのコンクリートのラジオ(《世界受信機》、2011)の延長線上で、エドワード&ナンシー・キーンホルツの《セメントTV》(1969)などが展示されているのも面白い。言うまでもなく、検閲の対象は紙の本に限られるわけではないのだ。

最後に、エリック・ボードレールの作品。2013-14年に京都と東京の国立近代美術館で開催された『映画をめぐる美術:マルセル・ブロータースから始める』展(全体としては脈絡のはっきりしない展覧会だった)でインスタレーション版が展示された《重信房子、メイと足立正生のアナバシス そしてイメージのない27年間》(2011)はなかなか印象的な作品だったが、その延長線上で、足立正生の脚本「記憶を超えて」を自由に映画化した《The Ugly One》(2013)が上映されている(100分に及ぶ映画なので事前に予定していないとすべてを観るのは大変かもしれない。本当は《アナバシス》インスタレーション版の方がこのトリエンナーレにもふさわしかったろう)。日本でほとんど忘れられている(いなかったことになっているとさえ言えるかもしれない)足立正生の仕事が、世界の映画作家たちによって再発見され、受け継がれていることを示す、意味深い選択である(ちなみに、フィリップ・グランドリュー監督の《美が私たちの決断をいっそう強めたのだろう/足立正生)[2012]も現在の足立正生の言葉を丁寧に記録したドキュメンタリーで、長い外国生活のせいもあるのか言葉を口の中で転がしながら慎重に選んでゆく語り口が内容以上に印象的だ)。

エリック・ボードレール《The Ugly One》2013年

第4章「たった独りで世界と格闘する重労働」

急性アルコール中毒で記憶の大半を失った中平卓馬が自宅のある横浜周辺を撮った《原点復帰——横浜》(2003)の写真群で始まるこの章では、「何もすることがない。」という言葉を何度となく板に刻み込んでゆく福岡道雄の作品や、青いボールペンで画面全体を塗りつぶしてゆくアリギエロ・ボエッティの《ONONIMO》がフィーチャーされる。

福岡道雄 彫刻作品《飛ばねばよかった》1965-66年、平面作品《何もすることがない》他

そうかと思うと、日本で亡くなったアメリカ人音楽家の遺した自作楽器を受け継ぎ、軽やかに動くインスタレーションに仕立て上げた、毛利悠子の作品。そこではロール・ペーパーが床のほこりを吸着し、いわばそれを楽譜として、二つの楽器が奇妙な音を立てたり、ブラインドが開閉したりする。

毛利悠子《アイ・オー ―ある作曲家の部屋》2014年

撮影:毛利悠子

他方、この章の最後に置かれたサイモン・スターリングの作品は、W.B.イェーツの『鷹の井戸』をめぐる文化交流史の研究と、新たにデザインされた衣装から成るが、研究内容そのものは確かに興味深いにせよよく知られた事実の範囲を出ず、作品というには程遠い段階にある。これに関しては2013年に山口情報芸術センターで上演された坂本龍一+野村萬斎+高谷史郎による《LIFE—WELL》(「WELL」は『鷹の井戸』の「井戸」を指す)の実験的な舞台のほうがはるかに刺激的だったと言っておかねばならない。

サイモン・スターリング《鷹の井戸(グレースケール)》2014年

撮影:田中雄一郎

第5章「非人称の漂流」

1983-85年に京都アンデパンダン展で林剛+中塚裕子の発表した《Court》シリーズを、高橋悟が独自に再構成した作品は、すでに京都市立芸術大学の@KCUAで見ていたが、今回は横浜美術館の天井の高い円形の部屋を二分して赤い法廷(court)と緑のテニス・コート(別種のcourt)を配し(両者は、光を半ば反射し半ば透過するパンチト・メタルの壁で分割/接続されている)、外の廊下の青の監獄とつなげた、ルイス・キャロル的とも言えるきわめて効果的なインスタレーションが展開されている。これは林+中塚の作品でもなければ高橋の作品でもない、Temporary Foundation という非人称の作者の作品なのだ。そこでは「東京裁判」ならぬ「横浜トライアル」と称して、会期中、ごく限られた陪審員と傍聴者だけしか見ることのできない密室の審理が行われる。いや、それを待たずとも、法廷の裁判官席ではカフカ的な自動機械が槌を振り下ろして判決を下し続けている。それはヨコハマトリエンナーレ自体の含むさまざまな問題に対する有罪判決なのかもしれない。逆に言えば、このような不可視・不可聴のコートをひとつの核として含み持つことで、ヨコハマトリエンナーレはテーマにふさわしい重層的構造を備えることになった。その意味で、これはトリエンナーレの中で最もプロブレマティックな作品——森村泰昌の絵本から突出する異物と言えるかもしれない。

Temporary Foundation《法と星座・Turn Coat / Turn Court》2014年

撮影:田中雄一郎

Temporary Foundation《横浜トライアル》(Case-1「非人称の光」)審議風景

撮影:加藤健

第6章「おそるべき子供たちの独り芝居」

ここでは何といっても森村泰昌が昔からこだわってきたピエール・モリニエの作品——女装したセルフ・ポートレートなどが目を惹く。その前後にウォーホルの作品が配されているのだが、ソヴェト・ロシアのシンボルだった槌と鎌に、日常品、とりわけヴァイブレーターを配した写真と、精液で描いた《絶頂絵画(come painting)》をわざわざ選ぶという凝りようだ。

他方、美術館の1階まで降りると、グレゴール・シュナイダーのインスタレーションを見ることができる——というか、観客は長靴を履いてどろどろのセメント(?)の中を歩き回る羽目に陥るのだ。一見、森村的に見えない選択が、さもなければ趣味的に閉じていたかもしれない森村の迷宮を、外の世界に押し広げている。

第7章「光にむかって消滅する」

三嶋りつ惠+三嶋安住の母子がそれぞれガラス器と絵画でミュージアム・カフェを彩る。良かれ悪しかれカフェにふさわしい作品とだけ言っておこう。

第8章「漂流を招き入れる旅、漂流を映しこむ海」

高山明/Port Bによるライヴ・インスタレーション《横浜コミューン》が10月30日−11月3日に、トヨダヒトシの「映像日記/スライド・ショー」が8月から10月にかけて何度か、開催される。

第9章「華氏451を奏でる」

札幌国際芸術祭のゲスト・ディレクターである坂本龍一とのコラボレーションが予定されていたが、坂本龍一がニューヨークで病気療養に専念することになったためペンディングとなっている。

新港ピア会場

第10章「洪水のあと」

福岡アジア美術トリエンナーレとの提携企画で、いくつかの映像作品が出品されている。ヴェトナム戦争末期、サイゴンから脱出するアメリカ軍のヘリコプターが次々と海に墜落するディン・キュー・レの《南シナ海ピシュクン》(2009)は、映像処理こそプリミティヴながら、最近のハリウッド版《ゴジラ》の同様なシーンを先取りしているかのようだ。

第11章「忘却の海に漂う」

新港ピア会場の入り口で観客を迎えるのは、やなぎみわが台湾で移動演劇の舞台に使われているトレーラーを改造してつくった移動舞台車だ。将来、このトレーラーで日本中を移動しながら中上健次の『日輪の翼』を上演しようというのである。よく知られているように、中上健次は、フォークナーがアメリカ南部に設定したヨクナパトーファのような神話的な場所として、故郷である新宮の被差別部落の「路地」を根拠地とし、『枯木灘』(1977)や『千年の愉楽』(1982)のような傑作群を生み出した。しかし、その「路地」が地上げされ、良かれ悪しかれ普通の場所になってしまったとすれば、一体どうすればいいのか。そこで書かれた『日輪の翼』(1984)では、「路地」の若者らが老婆らを冷凍トレーラーに載せて日本各地の聖地巡りの旅に出る——いまやいたるところに「路地」があるとでも言うかのように。だが、むろんそれは幻想であり、続編『讃歌』(1990)では東京にたどりついた若者らが新宿で「性のサイボーグ」つまりはホストとして働き始めることになるだろう。それに伴い、中上健次はかつての神話的な輝きを自らかなぐり捨て、確信犯的にマンガ的な世界へと傾斜してゆくのだ——1992年の早すぎた死にいたるまで。7月31日のオープニングでは、中上健次の想像した花である夏芙蓉が描かれた舞台がそれ自体巨大な花のように開花し、(『讃歌』ではないが)遺作『軽蔑』(1992)の真知子のようにポール・ダンサーが達者な芸を披露してみせた。こうしてひとまず幕をあけたやなぎみわの壮大なプロジェクトが今後どのように展開されてゆくか、括目して見守りたい。

やなぎみわ《演劇公演「日輪の翼」のための移動舞台車》2014年

撮影:田中雄一郎

他方、新港ピア会場の最後には、大竹伸朗の巨大にして複雑怪奇な《網膜屋/記憶濾過小屋》(2014)が観客を待ち受けている。昨年、瀬戸内国際芸術祭に際して丸亀市猪熊弦一郎現代美術館で展示された作品群——ドクメンタ13(カッセル、2012)や常滑で制作・発表された作品を、別の角度から集大成したといったところだろうか。そこでは、古本屋やアンティーク・ショップで見つけた赤の他人の写真アルバムがフィーチャーされ、アーティスト自身の記憶と交錯して、不思議に魅力的な不協和音を奏で続ける。

大竹伸朗《網膜屋/記憶濾過小屋》2014年

撮影:田中雄一郎

これら二つの作品に挟まれた第11章では、第10章に続いていくつかの映像作品を見ることができるが、とくにアナ・メンディエータやジャック・ゴールドスタインの作品が選ばれているのは心憎い選択である。また映像以外にも多種多様な作品を見ることができたが、羅列的な記述になるのを避けるため、とりあえずこのメモはここで締めくくることにしたい。

こうして見てくるとわかるように、このトリエンナーレは、アートの新たな動向のサーヴェイであるよりは、森村泰昌が個人的なこだわりに即して構成した企画展といったほうがよい、それは最初に言った通りだ。必ずしも最新の作品が並ぶわけではなく、むしろ昔の作品も数多く含まれている。しかし、このトリエンナーレは、「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」というテーマを掲げることによって、情報化によってすべてが透明になるかと思いきや、むしろ新たな監視(盗聴なども含めて)や検閲がドゥルーズの言う「コントロール(監視=管理)社会」の政治問題としてせり上がってきている現在の世界でアートの置かれた状況を、きわめてアクチュアルな形で照らし出すことに成功している。

むろん、一方では、広い視野をもったキュレーターがいい意味で中立的な立場からアートの新たな動向をいちはやく的確にサーヴェイするビエンナーレやトリエンナーレも必要だろうし、それを都市あるいは地域の祝祭としてオープンな形で盛り上げていくことも必要だろう。しかし、実際は、アート・ワールドのトレンドの後追いに終始するビエンナーレやトリエンナーレの類がいたずらに増殖しているというのが現状であり、それなら実際に作品を買えるアート・フェアの方がいいとさえ言われるようになっているのだ。そんな状況の中で、トレンドを追いセンセーショナルな新奇さを競う競争にあえて背を向けて、札幌国際芸術祭が坂本龍一のディレクションのもと北の大地に根差したエコロジカルなヴィジョンを探求し、ヨコハマトリエンナーレが森村泰昌のこだわりを貫いた迷宮に閉じこもることで逆説的に現代社会の痛点に触れる——この光景は、現在のアート・ワールドの抱えているさまざまな問題を裏側から鋭く照らし出しているように思う。

(画像提供:横浜トリエンナーレ組織委員会)

—ヨコハマトリエンナーレ2014

2014年8月1日(金)〜11月3日(月・祝)