ふたたび「モーレツからビューティフルへ」?——東京ステーションギャラリーの冒険

浅田 彰

2014.10.10

戦前の姿に復元され、12月20日に開業100周年を迎える東京駅のステーションギャラリーで、「ディスカバー、ディスカバー・ジャパン 『遠く』へ行きたい」展(9月13日〜11月9日)が開催されている。そう聞いて面白そうだと思う人は少ないだろう。JRが国鉄(日本国有鉄道)時代のキャンペーンを自画自賛しブームの再来を狙う事実上の宣伝イヴェントではないのか? ところが、驚くなかれ、これが実に刺激的な展覧会なのだ。

1964年の東京オリンピックと1970年の大阪万国博覧会が戦後の復興と成長のピークだったとして、大量生産・大量消費・大量廃棄のサイクルを回転させながら突き進む「モーレツ」な前進の時代は、それによって生ずる環境問題や社会問題が深刻になってきた今、もう卒業すべきなのではないか。電通のプロデューサーとして万博にもかかわった藤岡和賀夫は、その反省から得たそういうヴィジョンに基づいて、万博(3月14日〜9月13日)の終了直後から、富士ゼロックスの広告として「モーレツからビューティフルへ」というキャンペーンを展開する(「モーレツ」という言葉自体は、前年に話題になった丸善石油のCM「猛烈ダッシュ(オー、モーレツ)」からの引用である)。初期の新聞全面広告で、万博会場の解体工事の写真をフィーチャーし、「いま、一〇〇億円かけて壊しています」というコピーを添えるのだから、広告としては異例の大胆さだ。実は、富士ゼロックスは万博開催中から紙上万博と称して毎日新聞に「人間と文明」という特集広告を29回にわたって連載、バックミンスター・フラーに触発されて「宇宙船地球号」の経済学を構想したケネス・ボールディング以下、世界の識者が時代の転換を論ずるエッセーと、加納光於や高松次郎、杉浦康平や粟津潔をはじめとする前衛的なアーティストやデザイナーのグラフィックな表現を組み合わせた紙面を展開してみせていた。それも含めて考えれば、「モーレツからビューティフルへ」は、特定の商品を売るのではなく企業のイメージを演出する広告の先駆的な例というにとどまらず、そこに明確な現状批判と文明転換への呼びかけを重ねた異例のキャンペーンとして、再評価できるだろう。それどころか、2020年の東京オリンピックに向けて、政府や財界やメディアが性懲りもなくふたたび「モーレツ」な熱気を煽ろうとしているいま、このキャンペーンはかつてなくアクチュアルに見える。この現状において、これだけの明確な主張と知的・美的なクオリティをもった広告キャンペーンが、いったい可能だろうか。

このキャンペーンの中では、高度成長期の大都市集中を見直し、日本の田舎の自然や伝統の再発見を促すというテーマも提示されていた(「忘れていた人びとに会いましょう。日本のどこかで。」「何年も忙しい日が続きましたね。旅に出ましょう、1970年の秋」)。それを踏まえて、藤岡は国鉄の「Discover Japan」(以下DJと略)キャンペーンへと進んでいく。そこには1968年の川端康成のノーベル賞受賞講演「美しい日本の私」をもじった「美しい日本と私」という日本語サブタイトルが(あらためて川端に命名してもらうという形で)添えられた。最も重視されたのはヴィジュアル表現である。最初のポスターでは時間がなかったせいか既存の風景写真の中から緑川洋一の一枚が使われたものの、次からは、絵葉書的な写真を避け、あえてブレた主観的なショットが多用されるようになる。そのトーンを決めたのは飯塚武教だが、高梨豊の写真が使われたこともある(高梨は反体制・反芸術の立場から「アレ、ブレ、ボケ」を前面に出した『プロヴォーク』の創刊メンバーであり、DJの映像表現は『プロヴォーク』のような前衛的表現を体制側がジェントリファイして取り込んだものとも言われた)。TVCMも含め、アメリカのニュー・シネマやフランスのヌーヴェル・ヴァーグの影響も明らかだ。同時期の1970年に『アンアン』、翌年に『ノンノ』が創刊され、「アンノン族」という新しい女性像を生み出すが、まさにそういう「アンノン族」の女性が日本の田舎を訪ねたところをポップな映像に収めたのが典型的なDJのイメージだと言ってもよい。

もうひとつ、DJと連動して始まったTV番組がある。いまも続いている「遠くへ行きたい」だ。制作を担当したのは萩元晴彦・村木良彦・今野勉がTBSを退社して設立したばかりのテレビマンユニオンで、今回の展覧会では今野勉が担当した「伊丹十三の天が近い村〜伊那谷の冬」(第124回;1973年2月25日放送)が紹介されている。これが実に面白い。レポーターの伊丹が長野県の山奥の下栗村を訪ね、たまたま出会った村の結婚式の模様を紹介するのだが、最後に伊丹はそれが実は本当の結婚式ではないことをバラしてしまう。結婚式でも撮れればいいな、というTVクルーの話を聞いていた村人たちが、架空の結婚式を演じてくれた、というわけだ。そして伊丹はTVの視聴者に問いかける。「こういうのはウソだから放送しない方がいいとあなたは思われますかね。でもウソを承知でも、下栗の人々が村中総出で誠意をこめて一芝居打って下さったということは、あくまでも現実でしょう。[…]ともあれ事の賛否はテレビをご覧のみなさんにお任せしたいと思う」。カメラが入ることで現実が変わってしまう以上、純粋なドキュメンタリーなどというものはありえないということを、TVの視聴者に突きつける。そこには同時代のゴダールなどとも共通する異化を通じたメディアによるメディア批判という手法を見てとることができるだろう。保守化した現在のTVで、こうしたラディカルな実験は難しいのではないか——お笑い系の「ネタばらし」という無害化された形を除いては。

むろん、DJは全国規模で展開された広告キャンペーンであって、すべてがそういうラディカルな手法によっていたわけではないし、ラディカルといっても一定の限度はある。それを意識して、この展覧会ではDJを批判するいっそうラディカルなクリエーターたちにも光が当てられている。たとえば、旧来の絵葉書的な写真に対し、ブレた主観的ショットを多用しながらも、結局は予定調和的な枠組の中にとどまるDJを鋭く批判し、文字通り「アレ、ブレ、ボケ」を特徴とする写真でリアルな現実の断面を切り取ってみせる中平卓馬(『プロヴォーク』の創刊メンバー)。シンポジウムではゴダールと同じくパレスチナに行って日本赤軍と同伴することになる足立正生までゲストに招いたというのだから、JRのお膝元でよくもこれだけラディカルな展覧会を企画したものだと思う。その大胆さのみならず、自分たちの生まれる前の時代からこれだけ興味深い資料を「ディスカバー」して鋭く分析してみせたキュレーターの成相肇と協力者の松井茂の手腕は、高い評価に価するだろう。

(ちなみに、丹下健三の下で万博にかかわり、「お祭り広場」の装置とプログラミングを担当したにもかかわらず、反万博のアーティストたちへの共感を隠さなかった磯崎新は、当時、写真における『プロヴォーク』グループとTVにおけるテレビマンユニオンを同じように見ていた、と私に語った。写真とTVが社会の中で占める位置の違いもあって、『プロヴォーク』グループはテレビマンユニオンよりはるかに反体制的だったし、その差異はDJをめぐる中平卓馬と今野勉の立場の違いを分析したカタログ・エッセーからも詳しく見て取ることができる。とはいえ、磯崎の言葉は当事者の証言としてたいへん興味深い。なお、磯崎がロサンゼルス現代美術館から世界を巡回した「磯崎新1960/1990建築展」のプロデューサー役を託したのが、他ならぬ藤岡和賀夫だった。)

思い出してみれば、東京駅復元工事の前のステーションギャラリーは、駅舎の2階の一部を占めるシンプルな長方形の空間で、昔の工事の際の書き込みの跡をとどめる古いレンガの壁をそのまま使った展示室もあった。たとえば香月泰男展などにはぴったりの空間で、皇居からまっすぐ続く行幸通りの突き当りに位置するこのギャラリーで、「朕」という文字がいくつも書き込まれたページをシベリアに送られた日本軍捕虜たち(の亡霊?)が取り囲む《軍人勅諭》を見たときの感慨は、いまも忘れることができない。復元工事のあと、ギャラリーは北側の2・3階に移転し、スペースが広がった半面やや散漫になったし、きれいになった半面かつての迫力は失われた。そもそも、入口の自動販売機で入場券を買ったあと、目の前の受付でそれを展覧会チケットと交換しなければならないというのは、一体どういうことだろう。とはいえ、美術館の意義は何よりもそこでいかなる展覧会が企画・開催されるかによって決まる。その意味で、観客の予想よりはるかに興味深い「ディスカバー、ディスカバー・ジャパン」展は、東京ステーションギャラリーを「ディスカバー」する格好の機会となるだろう。

ついでに付け加えれば、10月1日は、10月10日の東京オリンピック開会式を控えて東海道新幹線が開業してから50年目の記念日だった。それを記念して江戸東京博物館でも「東京オリンピックと新幹線」展(9月30日〜11月16日)が開かれている。とくに新しい発見があるわけではないものの、戦争前後の状況から始まる展示は、当時の日本人にとって東京オリンピックのもった意味を理解するのに役立つだろう。戦争で東京開催が流れた1940年オリンピックのリヴェンジ・マッチとも言える1964年オリンピックの開会式が人々の感動を呼んだのも、会場の国立競技場が、戦況が絶望的になってきた1943年10月21日に出陣学徒壮行会(カメラがパン・ダウンしてぬかるみを踏みしめる学徒たちの足元を写し出す映像で記憶に焼きつけられている)の開催された場所だったことと無縁ではない。そんな意味も含め、新幹線開業と東京オリンピックは日本が敗戦から立ち直ったことを象徴する大きな出来事だったのである。また、技術的に見ても、新幹線が稀に見る大成功を収めたことは否定しようもない。オリンピック前の開業に間に合わせるための突貫工事で210人の犠牲者が出たことを忘れてはならないが、開業以来50年間で56億人を運び死傷者がゼロというのは素晴らしい記録だし、近年では遅延の平均が1分以下というのも驚異的と言うほかない。

在来線のこだまは東京-大阪間を6時間50分で走っていた。新幹線のひかりが東京-新大阪間を1964年に4時間、1965年に3時間10分にまで縮めたのは、革命的な変化と言ってもいいだろう(現在はのぞみで2時間25分)。他方、JR東海が計画し、政府がいよいよゴー・サインを出したリニア中央新幹線は、のぞみなら90分ほどの品川–名古屋間を40分に縮めるという。ただし、品川の乗り場が地下40m、名古屋は地下30mだから、乗り換えにかなり時間がかかって、実質的に新幹線とほとんど変わらないとも言われる。9割近くがトンネルで建設費も巨額だし、新幹線の3倍もの電力を食う。それだけのコストをかけてまで建設する意味が本当にあるのだろうか。

オリンピックの実態もひどいものだ。1964年の東京オリンピックが10月10日に開会したのは、秋がスポーツに適したシーズンだったからだ。しかし、マス・メディアのためのイヴェントになった現在のオリンピックは、プロフェッショナル・スポーツのTV中継(とくにアメリカの)と重ならないよう、夏にしか開けなくなっている。かつての国立競技場のスケールをはるかに超える巨大なスタジアムが必要とされる(そして、それに対する反対運動が吹き上がる)のも、メディア・イヴェントとしての開閉会式のためでしかない。要するに、東京オリンピックから半世紀をへて、現代のオリンピックは扇動政治家とマス・メディアと建設会社のためのメガ・イヴェントに成り果てたのだ。できることなら、そんなものはいまからでも返上したほうがいいのではないか。

しかし、それどころか、「美しい国づくり」を目指すという首相以下、体制側の扇動者たちは、2020年オリンピックを大衆の眼前にニンジンのようにぶらさげて再び「モーレツ」な前進衝動を煽ろうとし、それに乗って2027年開業予定のリニア中央新幹線をごく一部でも先に開通させたいとさえ考えている。「ビューティフル」な日本はますます遠いと言わざるを得ない。

▶「ディスカバー、ディスカバー・ジャパン 『遠く』へ行きたい」展

東京ステーションギャラリー 2014年9月13日〜11月9日

「ディスカバー、ディスカバー・ジャパン 「遠く」へ行きたい」展会場風景

1964年の東京オリンピックと1970年の大阪万国博覧会が戦後の復興と成長のピークだったとして、大量生産・大量消費・大量廃棄のサイクルを回転させながら突き進む「モーレツ」な前進の時代は、それによって生ずる環境問題や社会問題が深刻になってきた今、もう卒業すべきなのではないか。電通のプロデューサーとして万博にもかかわった藤岡和賀夫は、その反省から得たそういうヴィジョンに基づいて、万博(3月14日〜9月13日)の終了直後から、富士ゼロックスの広告として「モーレツからビューティフルへ」というキャンペーンを展開する(「モーレツ」という言葉自体は、前年に話題になった丸善石油のCM「猛烈ダッシュ(オー、モーレツ)」からの引用である)。初期の新聞全面広告で、万博会場の解体工事の写真をフィーチャーし、「いま、一〇〇億円かけて壊しています」というコピーを添えるのだから、広告としては異例の大胆さだ。実は、富士ゼロックスは万博開催中から紙上万博と称して毎日新聞に「人間と文明」という特集広告を29回にわたって連載、バックミンスター・フラーに触発されて「宇宙船地球号」の経済学を構想したケネス・ボールディング以下、世界の識者が時代の転換を論ずるエッセーと、加納光於や高松次郎、杉浦康平や粟津潔をはじめとする前衛的なアーティストやデザイナーのグラフィックな表現を組み合わせた紙面を展開してみせていた。それも含めて考えれば、「モーレツからビューティフルへ」は、特定の商品を売るのではなく企業のイメージを演出する広告の先駆的な例というにとどまらず、そこに明確な現状批判と文明転換への呼びかけを重ねた異例のキャンペーンとして、再評価できるだろう。それどころか、2020年の東京オリンピックに向けて、政府や財界やメディアが性懲りもなくふたたび「モーレツ」な熱気を煽ろうとしているいま、このキャンペーンはかつてなくアクチュアルに見える。この現状において、これだけの明確な主張と知的・美的なクオリティをもった広告キャンペーンが、いったい可能だろうか。

モーレツからビューティフルへ(いま、100億円かけて壊しています)

1970年 ad+d 鈴木八朗、adv 富士ゼロックス株式会社

モーレツからビューティフルへ(忘れていた人びとに会いましょう。)

1970年 ad+d 鈴木八朗、adv 富士ゼロックス株式会社

人間と文明(1)

1970年3月3日 ケネス・E・ボールディング、清水幾太郎、加納光於、adv 富士ゼロックス株式会社

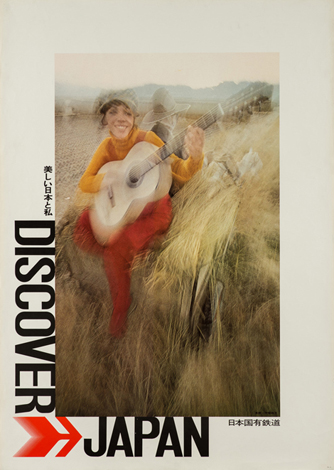

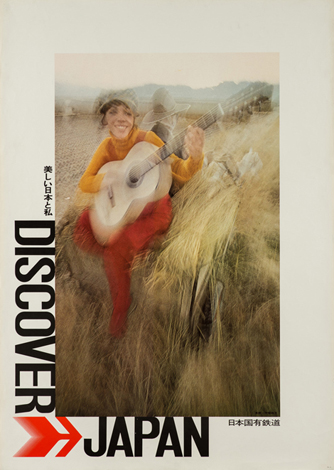

このキャンペーンの中では、高度成長期の大都市集中を見直し、日本の田舎の自然や伝統の再発見を促すというテーマも提示されていた(「忘れていた人びとに会いましょう。日本のどこかで。」「何年も忙しい日が続きましたね。旅に出ましょう、1970年の秋」)。それを踏まえて、藤岡は国鉄の「Discover Japan」(以下DJと略)キャンペーンへと進んでいく。そこには1968年の川端康成のノーベル賞受賞講演「美しい日本の私」をもじった「美しい日本と私」という日本語サブタイトルが(あらためて川端に命名してもらうという形で)添えられた。最も重視されたのはヴィジュアル表現である。最初のポスターでは時間がなかったせいか既存の風景写真の中から緑川洋一の一枚が使われたものの、次からは、絵葉書的な写真を避け、あえてブレた主観的なショットが多用されるようになる。そのトーンを決めたのは飯塚武教だが、高梨豊の写真が使われたこともある(高梨は反体制・反芸術の立場から「アレ、ブレ、ボケ」を前面に出した『プロヴォーク』の創刊メンバーであり、DJの映像表現は『プロヴォーク』のような前衛的表現を体制側がジェントリファイして取り込んだものとも言われた)。TVCMも含め、アメリカのニュー・シネマやフランスのヌーヴェル・ヴァーグの影響も明らかだ。同時期の1970年に『アンアン』、翌年に『ノンノ』が創刊され、「アンノン族」という新しい女性像を生み出すが、まさにそういう「アンノン族」の女性が日本の田舎を訪ねたところをポップな映像に収めたのが典型的なDJのイメージだと言ってもよい。

ディスカバー・ジャパン no.3

1970年12月 ad 川原司郎、d 松田敬一、c 吉田晃・田中収三、

p 飯塚武教、adv 日本国有鉄道

ディスカバー・ジャパン no.42

1974年5月 ad+d 鈴木八朗、c 奈良本辰也、p 高梨豊、adv 日本国有鉄道

『アンアン』no.9より「YURI et VERO 京都」

1970年7月 撮影:立木三朗、モデル:立川ユリ、ベロニック・パスキエ

もうひとつ、DJと連動して始まったTV番組がある。いまも続いている「遠くへ行きたい」だ。制作を担当したのは萩元晴彦・村木良彦・今野勉がTBSを退社して設立したばかりのテレビマンユニオンで、今回の展覧会では今野勉が担当した「伊丹十三の天が近い村〜伊那谷の冬」(第124回;1973年2月25日放送)が紹介されている。これが実に面白い。レポーターの伊丹が長野県の山奥の下栗村を訪ね、たまたま出会った村の結婚式の模様を紹介するのだが、最後に伊丹はそれが実は本当の結婚式ではないことをバラしてしまう。結婚式でも撮れればいいな、というTVクルーの話を聞いていた村人たちが、架空の結婚式を演じてくれた、というわけだ。そして伊丹はTVの視聴者に問いかける。「こういうのはウソだから放送しない方がいいとあなたは思われますかね。でもウソを承知でも、下栗の人々が村中総出で誠意をこめて一芝居打って下さったということは、あくまでも現実でしょう。[…]ともあれ事の賛否はテレビをご覧のみなさんにお任せしたいと思う」。カメラが入ることで現実が変わってしまう以上、純粋なドキュメンタリーなどというものはありえないということを、TVの視聴者に突きつける。そこには同時代のゴダールなどとも共通する異化を通じたメディアによるメディア批判という手法を見てとることができるだろう。保守化した現在のTVで、こうしたラディカルな実験は難しいのではないか——お笑い系の「ネタばらし」という無害化された形を除いては。

「遠くへ行きたい 第124回 伊丹十三の天が近い村〜伊那谷の冬〜」より

1973年2月5日 読売テレビ、ディレクター:今野勉

むろん、DJは全国規模で展開された広告キャンペーンであって、すべてがそういうラディカルな手法によっていたわけではないし、ラディカルといっても一定の限度はある。それを意識して、この展覧会ではDJを批判するいっそうラディカルなクリエーターたちにも光が当てられている。たとえば、旧来の絵葉書的な写真に対し、ブレた主観的ショットを多用しながらも、結局は予定調和的な枠組の中にとどまるDJを鋭く批判し、文字通り「アレ、ブレ、ボケ」を特徴とする写真でリアルな現実の断面を切り取ってみせる中平卓馬(『プロヴォーク』の創刊メンバー)。シンポジウムではゴダールと同じくパレスチナに行って日本赤軍と同伴することになる足立正生までゲストに招いたというのだから、JRのお膝元でよくもこれだけラディカルな展覧会を企画したものだと思う。その大胆さのみならず、自分たちの生まれる前の時代からこれだけ興味深い資料を「ディスカバー」して鋭く分析してみせたキュレーターの成相肇と協力者の松井茂の手腕は、高い評価に価するだろう。

中平卓馬『来たるべき言葉のために』より

1970年

(ちなみに、丹下健三の下で万博にかかわり、「お祭り広場」の装置とプログラミングを担当したにもかかわらず、反万博のアーティストたちへの共感を隠さなかった磯崎新は、当時、写真における『プロヴォーク』グループとTVにおけるテレビマンユニオンを同じように見ていた、と私に語った。写真とTVが社会の中で占める位置の違いもあって、『プロヴォーク』グループはテレビマンユニオンよりはるかに反体制的だったし、その差異はDJをめぐる中平卓馬と今野勉の立場の違いを分析したカタログ・エッセーからも詳しく見て取ることができる。とはいえ、磯崎の言葉は当事者の証言としてたいへん興味深い。なお、磯崎がロサンゼルス現代美術館から世界を巡回した「磯崎新1960/1990建築展」のプロデューサー役を託したのが、他ならぬ藤岡和賀夫だった。)

思い出してみれば、東京駅復元工事の前のステーションギャラリーは、駅舎の2階の一部を占めるシンプルな長方形の空間で、昔の工事の際の書き込みの跡をとどめる古いレンガの壁をそのまま使った展示室もあった。たとえば香月泰男展などにはぴったりの空間で、皇居からまっすぐ続く行幸通りの突き当りに位置するこのギャラリーで、「朕」という文字がいくつも書き込まれたページをシベリアに送られた日本軍捕虜たち(の亡霊?)が取り囲む《軍人勅諭》を見たときの感慨は、いまも忘れることができない。復元工事のあと、ギャラリーは北側の2・3階に移転し、スペースが広がった半面やや散漫になったし、きれいになった半面かつての迫力は失われた。そもそも、入口の自動販売機で入場券を買ったあと、目の前の受付でそれを展覧会チケットと交換しなければならないというのは、一体どういうことだろう。とはいえ、美術館の意義は何よりもそこでいかなる展覧会が企画・開催されるかによって決まる。その意味で、観客の予想よりはるかに興味深い「ディスカバー、ディスカバー・ジャパン」展は、東京ステーションギャラリーを「ディスカバー」する格好の機会となるだろう。

ついでに付け加えれば、10月1日は、10月10日の東京オリンピック開会式を控えて東海道新幹線が開業してから50年目の記念日だった。それを記念して江戸東京博物館でも「東京オリンピックと新幹線」展(9月30日〜11月16日)が開かれている。とくに新しい発見があるわけではないものの、戦争前後の状況から始まる展示は、当時の日本人にとって東京オリンピックのもった意味を理解するのに役立つだろう。戦争で東京開催が流れた1940年オリンピックのリヴェンジ・マッチとも言える1964年オリンピックの開会式が人々の感動を呼んだのも、会場の国立競技場が、戦況が絶望的になってきた1943年10月21日に出陣学徒壮行会(カメラがパン・ダウンしてぬかるみを踏みしめる学徒たちの足元を写し出す映像で記憶に焼きつけられている)の開催された場所だったことと無縁ではない。そんな意味も含め、新幹線開業と東京オリンピックは日本が敗戦から立ち直ったことを象徴する大きな出来事だったのである。また、技術的に見ても、新幹線が稀に見る大成功を収めたことは否定しようもない。オリンピック前の開業に間に合わせるための突貫工事で210人の犠牲者が出たことを忘れてはならないが、開業以来50年間で56億人を運び死傷者がゼロというのは素晴らしい記録だし、近年では遅延の平均が1分以下というのも驚異的と言うほかない。

在来線のこだまは東京-大阪間を6時間50分で走っていた。新幹線のひかりが東京-新大阪間を1964年に4時間、1965年に3時間10分にまで縮めたのは、革命的な変化と言ってもいいだろう(現在はのぞみで2時間25分)。他方、JR東海が計画し、政府がいよいよゴー・サインを出したリニア中央新幹線は、のぞみなら90分ほどの品川–名古屋間を40分に縮めるという。ただし、品川の乗り場が地下40m、名古屋は地下30mだから、乗り換えにかなり時間がかかって、実質的に新幹線とほとんど変わらないとも言われる。9割近くがトンネルで建設費も巨額だし、新幹線の3倍もの電力を食う。それだけのコストをかけてまで建設する意味が本当にあるのだろうか。

オリンピックの実態もひどいものだ。1964年の東京オリンピックが10月10日に開会したのは、秋がスポーツに適したシーズンだったからだ。しかし、マス・メディアのためのイヴェントになった現在のオリンピックは、プロフェッショナル・スポーツのTV中継(とくにアメリカの)と重ならないよう、夏にしか開けなくなっている。かつての国立競技場のスケールをはるかに超える巨大なスタジアムが必要とされる(そして、それに対する反対運動が吹き上がる)のも、メディア・イヴェントとしての開閉会式のためでしかない。要するに、東京オリンピックから半世紀をへて、現代のオリンピックは扇動政治家とマス・メディアと建設会社のためのメガ・イヴェントに成り果てたのだ。できることなら、そんなものはいまからでも返上したほうがいいのではないか。

しかし、それどころか、「美しい国づくり」を目指すという首相以下、体制側の扇動者たちは、2020年オリンピックを大衆の眼前にニンジンのようにぶらさげて再び「モーレツ」な前進衝動を煽ろうとし、それに乗って2027年開業予定のリニア中央新幹線をごく一部でも先に開通させたいとさえ考えている。「ビューティフル」な日本はますます遠いと言わざるを得ない。

▶「ディスカバー、ディスカバー・ジャパン 『遠く』へ行きたい」展

東京ステーションギャラリー 2014年9月13日〜11月9日