ダムタイプ再訪——京都と東京のあいだ(『トラウマとユートピア』①)

石谷 治寛

2014.11.01

雲間の月蝕(東京、築地付近)

Lumina1520にて著者撮影

10月8日7時過ぎ、東京の夜をひとりで過ごしながら皆既月食を眺めようとカフェテラスに腰掛けて物思いにふけっていた。その時、頭の中はダムタイプのことで一杯であった。というのも、翌日には、森美術館とテートのアジア太平洋リサーチセンターとの共催で『トラウマとユートピア』という主題の国際シンポジウムが開催され、私は高谷史郎のダムタイプの時期から近年作品まで「スキャニング」と「フラッシュ」という切り口として、ある種の一貫性をもった作家の足跡をたどっていく原稿を準備していたからである。もちろん、ダムタイプの作品は共同制作されたものであり、そこに高谷個人の作家性を見ようとするのは早計であると言われるのは重々承知している。だが、近年の高谷名義の作品を単独作品としてコラボレーションとあえて分けて考える必要もないだろう。高谷は舞台設計者やインスタレーション作家として多くのコラボレーションを行っているが、そこには確かに一貫した美的な探求があるからである。個展も開催されたタイミングで、その一貫性をたどり直してみようというのが、私の発表の狙いであり、ここ数ヶ月のあいだDVDやビデオを見直し、発表用にビデオをトリミング編集しながら、すべてではないにせよ同時代的に作品を見た頃のことを思い起こしていた。しかも、驚いたことに、東京都現代美術館で、あろうことかダムタイプの「新作」がチラシに予告されているではないか(「東京アートミーティング(第5回) 新たな系譜学をもとめて‐ 跳躍/痕跡/身体」ダムタイプの展示は11月16日まで)。その日は昼過ぎに東京に到着するなり、都現美に向かっていた。正直に言うと、ダムタイプの新作を前にして嗚咽するほどの圧倒的な感情が込みあげてくるのが抑えきれなかった。これは、発表前の緊張や疲れ、かつて舞台を見た時のノスタルジックな感情と切り離すことができないもので、非常に私的な思いが入り混じっていることは断っておきたい。それゆえ、この文章も私小説めいた告白になったことをお赦しいただきたい(しかも一部記憶を改ざんしているところもあると感じられるかもしれない)。普段のわたしは同窓会や若き日々へのノスタルジーなどは嫌で仕方がない、薄情きわまりない人間のはずなのだが・・・

*

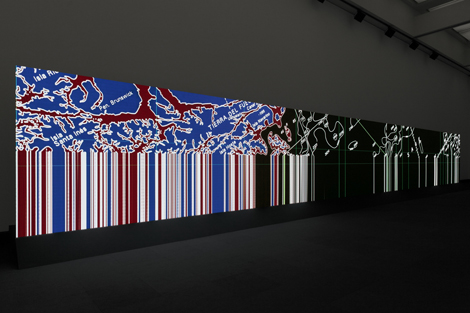

ダムタイプの新作自体は客観的に言っても、ビデオアートの巨匠ビル・ヴィオラを超えるほどの圧倒的な傑作であることは断言できる(そういえばヴィオラの回顧展は森美術館で見た)。映像インスタレーションは「MEMORANDUM OR VOYAGE」と題され、これまでの三作のパフォーマンスのエッセンスを再構成した作品になっており、LEDディスプレー(4Kヴィジョン)に等身大のパフォーマー十人が横に並ぶ大画面のなかで、彼(女)らの姿が現れては消えていく。個人的には彼(女)らのことなどほとんど知らないけれども、その距離感の近さとイメージの精彩さによって奇妙にも親しげに感じられる。単純に言ってこれだけ広い横幅の液晶作品などこれまで世界のどこにもなかったし、イメージの投影を擬似的な宗教感情の現われとするいかがわしさも微塵もない。その意味でも唯一無二の作品である。ビル・ヴィオラの作品では、スローモーションによって引き伸ばされた身振りがスクリーンに幻影のように投影されることで、かつての宗教性を現代的に再現するが、それはイタリア的な劇場をモデルとしたカトリックの神秘劇の伝統を踏襲しているように思えた。それに対してダムタイプの新作はあえて言うならばイコン的である。すなわち、向こう側にある姿がはっきり見えなくてもイメージを通して心にきわめて内密な像が顕現するというモデルである。しかし、その神秘性は日常的な生の感覚に結びついているように思われる。その感覚は、ありふれた人と人との出会い、別れ、再会の神秘だろう。

《MEMORANDUM OR VOYAGE》 撮影:椎木静寧 photo: Shizune Shiigi

ORのパートでは、若い(!)と声をあげたくなるほどの初々しさを保った映像が使われており、彼らは全員ベッドの上で眠っている。それゆえ彼(彼女)らの姿を見ていると不思議と自分も若がえったような気分になり、その面影の向こうの側に、どこか似たところのある誰それの友人や恋人たちの顔を思い出さざるをえなかった。池田亮司によるピッという高周波の音とドーンという低周波の音にあわせて、白い明るい線が左から右へと流れる。このスキャンするような走査線は、コピー機やバイタル・モニターや遠隔通信映像のデータ転送速度の遅れや走馬燈の回転といった、さまざまな映像装置や病院の環境が想起される。スキャンされてしまったかのような平らになった等身大の人物は、液晶の画面の中に、じっと動かず死んだかのように封じ込められているかのようである。しかし同時に、体を揺さぶる鼓動のようなビートは、そこにかすかな生命の暖かさも感じさせる。目の前の彼(女)たちはゆるやかに寝返りをうち、死んでいるかもしれないという不安は、確かに生きているだろうという安心感へと変わる。ORとはこの生か死か、To be or not To beと独白するハムレットか入水したオフーィリアかのあいだのorであり、これらすべてのあいだのグレーゾーン、あらゆる可能性や蓋然性を主題にしたものであった。私は生きているが、もしかしたら死んでいたかもしれない。あるいは、仮死の体験を通して目の前にいない人になりかわってみるオリエンテーションOR(ientation)。子どもの頃のように無邪気に死んだふりをしてみよう。(ジャック・ドワイヨン『ポネット』は子ども母の喪失を受け入れるまでの遊びを通した喪の仕事を丁寧に描いている)。

私は、ダムタイプのパフォーマンスもインスタレーションも幸運なことに同時代的に見ている。ORのインスタレーションは、床に棺やガラス箱にパフォーマーたちの映像が閉じ込められ、それを上から眺めるかたちになっていたので、どこか残酷で冷たく、不感症的な印象を受けないこともなかった。あえて比較するならば、今回のバージョンは寝返りをうつその姿が垂直に立ち上がっているので、恍惚で宙に浮かんでいるようにも見え、より生命感にあふれ復活という印象が付け加わっているように思える(《聖テレサの法悦》やそれを踏まえた小谷元彦の彫刻の浮遊感に似ている)。それゆえ寝返りをうつ男女の姿はどこか官能性すら感じられた(ダナエのように)。人物の中心には赤い照準が合わせられているため、ちょうどそこが母胎や生殖器のあたりに位置し、どこか性的であるのと同時に、窃視的な眼差しも強調され暴力的な感じすらする(ペドロ・アルモドバルは『トーク・トゥー・ハー』(2002年)で、植物状態になった女性を世話する男性の看護師の眼差しと欲望を描いた)。

脆弱な彼(女)らの体を抱きしめたくなるような親密さが感じられたかと思った瞬間、その姿はふっと消えてしまい、その面影にかわって別の人の姿が不意に現れる。前の人は別のところにいるようだが、その人の姿をパノラマ画面の向こうに横目で追いかけながら、目の前の人に再び向き直す。次々と目の前の人が入れ替わっていくので、時には目を逸らしたくなるし、遠くの別の人を目で追っていたりする。それにはどこか浮気をしているかのようなやましさもあり心が揺らぐ。その寝返りをうつときの気持ちには、ひとり寝ながらある人のことを強く思ったときの熱望や寂しさかもしれないし、感情のもつれによる嫉妬や怒りかもしれない。あるいは人には言いたくない、恐怖や不安の体験のあとで怯えているのかもしれない。ふたりでいたり、皆でいても、そっと側を離れてひとりになりたい時もある。あるいは、それほど深い仲ではなくても、今日だけは彼(女)の側についてあげたいと思ったときもある。自分にとっての好意が相手にとってハラスメントに感じられたかもしれないし、自分は彼(女)の好意を拒むような、そっけない身振りを見せたかもしれない。それはまたジェンダー・アイデンティティの混乱にも結びついている。自分は強制的異性愛に毒されているのか、それとも生まれつきの性向として自らを肯定すべきか。そうした青春時代の戸惑いや混乱が、具体的なある時の幸福や失敗の感情に結びつきながら津波のように押し寄せてくる。こうした混乱をあえて言葉にするならインティマシー・トラブルと呼べるだろうか(ジュディス・バトラーの「ジェンダー・トラブル」という語をもじって)。おそらく年をとって、そうしたトラブルを深刻に抱えるほどナイーブではなくなっている。しかし、どのようにして、親密さを表したり、言葉にしたり、自分を守ったり、相手を配慮したりするかは、若き日々にはつねに悩ましい問題であった。数分ほどのORのパートでは、出会いと別れの記憶やさまざまな選択を迫られたときの感情が溢れかえってきた。

《MEMORANDUM OR VOYAGE》 撮影:椎木静寧 photo: Shizune Shiigi

そのような観点からするとMEMORANDUMのパートは、時間の隔たりや成長や自律、再会を思わせるものである。ピピピというモールス信号やガーというデータ音(テープ録音されたコンピュータ・データの再生音を思い出させる)と、高速に切り替わる風景のあいだに、半透明の膜を通してぼやけたダンサーの姿が浮かんでくる。光学的にぼやけていても最高の解像度をもった映像は、いま撮影されたばかりだという印象が強く喚起され、向こうにはかつてのパフォーマンスを再演するダンサーたちの生き生きとした喜びが伝わってきて、こちらもうれしくなってくる。生きるということは決して失われることのない無限の記憶をためこみつづけることである。それは物やゲームのように放棄したりリセットしたりすることなど到底できないものだ(リセットできるという幻想は捏造がともなわなければありえない)。もちろん前に進むためには、いまは役立たないかつての記憶は、心の奥にしまいこまれ、時には触れたくないので解離され、忘却されたようになっていく。しかし、危機や不安、制御が緩んだとき、それらは本能的に回帰し、拒絶できないほど現在のあり方に侵入してくる。Memorandumのパートはそのような記憶をデータの流れとして見せてくれる。記憶の洪水、あるいは過去のトラウマや亡霊に脅かされないためにはそれと上手に付き合うしかない。膨大なデータのなかから一瞬静止する文字のように、大切な瞬間やメッセージを人にはわからなくても、密かに発してみること。あるいは言いがたい言葉を体の身振りに変形して踊ってみること。苦痛を自らの快楽に変えること。生きるためには踊ってみることが必要だ。

《MEMORANDUM OR VOYAGE》 撮影:椎木静寧 photo: Shizune Shiigi

VOYAGEは、新たな出発や再開、その幕間を祝福する。短い人生の時間が、グローバルな空間や歴史へと広がっていく。画面全体には海図が動き、横一列のピクセルが光の束となって、オーロラのようにカーテンのようにゆらめいている。見ていてもわからないが、海図は『ビーグル号航海記』を参照としているそうだ。いずれにせよ航海は、これから待ち受けている困難な旅と再出発の決意を感じさせる。こうした未知への冒険はこれまでも繰り返されてきたし、これからも繰り返されるだろう。その先に死が待ち受けているかもしれないが、先には豊かな生命の世界が広がっているはずだからだ。暗闇からそして再びORへ。

《MEMORANDUM OR VOYAGE》 撮影:椎木静寧 photo: Shizune Shiigi

*

思い起こせば、わたしは阪神淡路大震災の後の一九九七年に東京から京都に居を移した。高校生時代はいわゆるシネフィルで、学校帰りに昼飯代を節約して池袋や渋谷や六本木の映画館に足繁く通っていた。京都に来ると、テクノミュージックや音響派が全盛の時代で、映画館以上に、メトロなどのクラブに通いはじめ未知の世界に飛びこんでいくことを楽しみ、ノイズ・ミュージックまで聴きあさるようになった。京都の軽音部では、オアシスやブラーがスターであったが、わたしのまわりではストーン・ローゼズやステレオラブ、あるいは電気グルーヴやコーネリアスやボアダムズがスターだったのだ。わたしは後にはダグマー・クラウゼの前座で京大西部講堂にて行われた大友良英率いるI.S.O.の(伝説的?)ライブ(1998年)にひとり感動することになる(トランソニックからCDが発売されたが、ライブを目撃できたことは密かな自慢である)。

こうした時期に、友人に誘われて観に行ったのがORだった。クラブ体験と映画をあわせたような作品に圧倒された。振り返ってみれば、高校時代にウィリアム・フォーサイスの『エイドス・テロス』(一九九六年の阪神淡路大震災の余波がまだあっただろう)を東京で見てコンテンポラリーダンスに感激していたこともあり、それにひけをとらない総合パフォーマンスを身近で見られることに喜びを感じた。ORは個々のダンサーの力量に関して、フランクフルト・バレエ団の超人的なダンサーに匹敵するとまで言うつもりはない。しかしダンスを超えたコンセプトを総合的に考えるならば、いまだに新鮮で、歴史的にかけがえのない作品であることは間違いない。とくに私はダムタイプを熱心に追いかけていたわけではないものの、開館当初から一般的に話題になっていたインターコミュニケーション・センターで古橋悌二のLoversを確かに見た覚えがあるし、ダムタイプのORやVoyageのインスタレーションも実家に帰ったときにたまたま立ち寄って見ていた。一九九〇年代末の京都ではまだエイズ・アクティヴズムの運動も身近で、友人からセクシャリティについて議論を求められたし、映画サークルの友人たちともダムタイプのビデオを貸し借りし、うまく言葉にはできないが、とにかくダムタイプは凄いとだけ言い合っていた。

しかし進学をしていくうちに音楽を聴き続けることができなくなり、わたしのCDコレクションはこの時期に毎日のように聴いていたものからほとんど増えることもなく、iPodに移行さえされずに押し入れにしまったままになってしまった。一九九〇年代は、関西の震災での余波やバブル崩壊ののち長い就職氷河期が相変わらず続いていて、先の見えない状況だった。自分にとって当時のアヴァンギャルド音楽や電子音響への熱狂は現実から美的な世界への逃避という側面もあったかもしれず、あるいは音楽産業にとって都合の良い購買者に過ぎなかっただけで(タワーレコードーの広報誌を欠かさず読み漁っていた)、それらを聞き直すのが後ろめたく怖い気もして、かといってすっかり捨てきれてしまうこともできないものになっていた。

ダムタイプの新作インスタレーションをみると、そのシャープな映像と音響から当時のさまざまな感情や雑多な京都での文化的体験のあらゆる側面が否応なしに蘇ってきて、作品とは離れた個人的な思いから涙なしには見られない。これはあまりにも私的な体験なので、おそらく誰とも共有できない感情だろう。このような体験を告白することが作品評とはもっともかけ離れた行為であることもわかっている。インスタレーション作品を見ながら、私的な思い出に動揺しているときに、向こうの席には、見知らぬ人やカップルが画面をじっと見つめて黙って座りつづけていた。いま同じ時間を共有している彼(女)らは、どんな経験や記憶を蘇らせていたのか、あるいは何も感じなかったのか、それはあえて言葉にしようとする類いのものだったかはわからない。その意味では、このインスタレーションは、集団活動や共有の体験にも開かれているようにも思えるが、昨今のソーシャル・ネットワークのように、私生活をさらけだすよう強いられるたり、いつもつながって返答することを求めるられたりするような感じがするものではない。時間を共有しながら、あらゆる自分だけの秘密や孤独感や過去の思い出に開かれているだろう。作品のもつ長い時間の隔たりの感覚によって、心の奥底にしまい込んでいたはずの多くの後悔や恥などの記憶がゆるがされた。しかし、《MEMORANDUM OR VOYAGE》が思い出させてくれたのは、懐かしい旧友たちの親しげな顔でもあった。彼(女)らは、自分のかけがえのない体験を暖かく見守ってくれ、秘密のままそっとしておいてくれた。

*

皆既月食は雲間に隠れてしまい、その瞬間を見ることができなかったが、橋のうえや歩道橋のうえで立ち止まり、友人や家族と月を待ちつづける見知らぬ人たちと、ぼんやりと物思いにふけりながら時間を過ごすことができたことは僥倖であった。気持ちを取り直しホテルに帰り、新たにコンピューターに向かってプレゼンテーションのチェックをしていると、高谷がスタッフと並んでライブを行った映像《Chroma Live》が目に入ってきた。このライブの映像では、激しいノイズの場面の後に、魚眼レンズで空を捉えた《Chrono》の色調がやや白く飛ばされたイメージが映しだされるが、先ほどはっきりとは見えなかった月のように見えてくる。こんな感情は一方的な妄想で、思い込みに過ぎないのだが、その偶然に心が浮き立ってきた。その日はぐっすりとよく眠れたのだった。

いま思うと「トラウマとユートピア」というタイトルのシンポジウムは、この月蝕の日にあわせられていたのかもしれないとすら思う。触は歴史的に特別な意味を担っていた。いずれにせよ、その数日間で、思いがけない偶然の出会いや再会が次々と起き、ぐったり疲れ果てるほど困憊しながらも、自分の気持ちの整理となる充実した日々を過ごすことができた。一作だけで随分長い評になってしまったので、そのことは別稿に譲りたいと思う。

そのひと月前にも国立新美術館で、オルセー美術館展にあわせて、自分の専門である一九世紀美術のシンポジウムに参加できた。この展覧会もまた「トラウマとユートピア」が展示に通底するものであった。さらに二日にわたる充実したシンポジウムに関する報告もしなければならない。また、次の日の児玉画廊での高谷個展を京都以来再見して、細部に目が向くようになりそのニュアンスの豊穣さに驚嘆した。さらに、イスラエル人の古い友人と訪れた森美術館のリーミンウェイ展も心に残るものであった。またそれから数週間のあいだに見た近代日本史を総括しようとする気迫に満ちた、姫路での米田知子展(彼女の地元での貴重で傑出した展示だった)、さらに京都エクスペリメントでの《altered natives’ Say Yes To Another Excess – TWERK》まで、いずれも「トラウマとユートピア」という言葉でも語ることのできるさまざまな側面を考え直しながら日々を過ごしてきた。また夏に訪れたサンクトペテルブルグでのマニフェスタ10も森村泰昌の展示については是非とも報告しておかなければならない。予定より遅れている翻訳を抱えていたりと、あまりブログをまとめる余裕はないのだが、少しずつエントリーを公表していきたいとは考えている。しかし、一連の「トラウマとユートピア」への備忘録と旅についての書き出しだけで随分と長くなってしまった。とりあえず今回はここまでに。