ドクメンタ14

小崎 哲哉

2017.10.27

ドクメンタ14(以下d14)が9月17日に閉幕した。日本のメディアではほとんど、いやまったく報じられていないようだが、巨額の赤字問題が発覚し、極右政党に告訴されるという異例の展開になっている。それも含め、d14について感じたことを記しておきたい。

●「糞メンタ」と「借金メンタ」

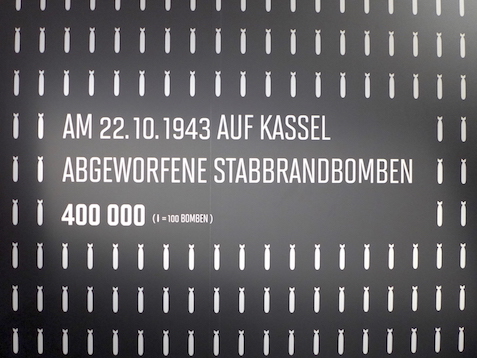

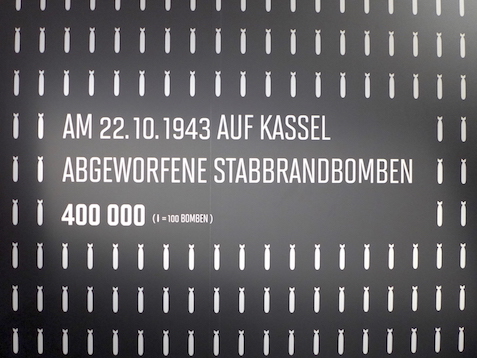

ドクメンタの開催地であるヘッセン州の古都カッセルは、ドイツ連邦共和国(旧・西ドイツ)のほぼ中央部、東西ドイツの国境付近に位置する。第三帝国の時代には軍需産業の一大拠点となり、そのために第2次大戦末期に連合軍が徹底的に爆撃を行い、中心部は灰燼に帰した。カッセル市博物館の展示によれば、1943年10月22日だけで40万発もの爆弾が投下されたという。

ドクメンタは、街に染みついたナチスのイメージを払拭し、完膚なきまでに破壊されたカッセルを文化的な都市として再生するために、画家にして芸術アカデミーの教授だったアルノルト・ボーデが主唱して始められた。ボーデの指揮の下、1955年に開催された第1回ドクメンタは、第三帝国に「退廃芸術」と名指しされ、売却あるいは焼却された作品の作家をフィーチャーした。パブロ・ピカソ、ピエト・モンドリアン、アンリ・マティス……。いずれもナチスが忌み嫌ったキュビスムや表現主義や野獣派の巨匠であり、つまり、ドクメンタは20世紀前半の前衛アートを擁護し、再評価するところからその歴史を開始させたのだ。戦後ドイツが民主主義国として経済的に大成功した後も、リベラルと言うよりもラディカルな政治性は不動の方針として一貫している。当初から「政治」を、主催者とアーティストが中核的な動機として抱いているフェスティバルである。

ドクメンタは、街に染みついたナチスのイメージを払拭し、完膚なきまでに破壊されたカッセルを文化的な都市として再生するために、画家にして芸術アカデミーの教授だったアルノルト・ボーデが主唱して始められた。ボーデの指揮の下、1955年に開催された第1回ドクメンタは、第三帝国に「退廃芸術」と名指しされ、売却あるいは焼却された作品の作家をフィーチャーした。パブロ・ピカソ、ピエト・モンドリアン、アンリ・マティス……。いずれもナチスが忌み嫌ったキュビスムや表現主義や野獣派の巨匠であり、つまり、ドクメンタは20世紀前半の前衛アートを擁護し、再評価するところからその歴史を開始させたのだ。戦後ドイツが民主主義国として経済的に大成功した後も、リベラルと言うよりもラディカルな政治性は不動の方針として一貫している。当初から「政治」を、主催者とアーティストが中核的な動機として抱いているフェスティバルである。

今回のd14も同様である。ポーランド出身の芸術監督アダム・シムジックがギリシャとアテネとの2都市開催を決定。「アテネに学ぶ(Learning from Athens)」というテーマを掲げた。もちろん、2009年以降のギリシャ危機を受けてのもので、アート界では広く「英断」と受け取られたが、ふたを開けてみるとアテネの人々からの不満が噴出した。

現地雇用された人々が「搾取」を訴え、d14側の「植民地主義的な態度」を非難した。「アテネに学ぶ」というテーマも「上から目線」と受け止められ、開幕後ほどなくして、「Crapumenta 14」というグラフィティが現れた。あえて訳せば「糞メンタ14」となる。その脇には「お前たちの文化資本を増やすために自分自身をエキゾチックにすることを拒否する。署名:人民(ピープル)」と書かれていた(ヘレナ・スミス「’Crapumenta!’ … Anger in Athens as the blue lambs of Documenta hit town」。2017年5月14日付『ガーディアン』)。

閉幕直前には、700万ユーロ(約9億1千万円)という巨額の赤字が生じたと地元新聞『HNA』紙が報じた(2017年9月12日付「Finanz-Fiasko: documenta 14 in Athen verschlang über 7 Millionen Euro」)。d14の予算は、国際展最高額の総額3700万ユーロ(約48億円)と言われるが、それを2割近くオーバーしている。事実だとすれば、日本のビエンナーレやトリエンナーレがまるごとひとつ、下手をすれば2回分開けるほどの額である。

その後、前市長でd14監査役会の前会長を務めたベルトラム・ヒルゲンは、「赤字は540万ユーロ」と発言。カッセル市とヘッセン州が債務保証を宣言し、ドクメンタは辛くも破産を免れた。だが、10月には極右政党AfD(ドイツのための選択肢)が、芸術監督のシムジックやドクメンタCEOのアネット・クーレンカンプを横領の疑いなどで告訴。市長は次回開催を明言したが、今後はどうなるかが読みがたい展開となっている。

『HNA』によれば、カッセルでの収支は「とんとん」で、赤字が生じたのはアテネでの展示費用。酷暑の街での冷房費や、作品輸送のコストを読み誤ったのが原因だという。見出しの「Finanz-Fiasko」は「財政的失敗」という意味で、もちろんギリシャの金融危機をもじり、危機を受けて2都市開催を決めたd14を皮肉ったもの。この第一報の後に、「Debtumenta(借金メンタ)」という、やはり皮肉と揶揄を込めた呼び名がアートメディアの見出しを飾った。

巨額の財政黒字を達成してEUを牽引するドイツが、EUの劣等生ギリシャをアートを通じて支援する。この図式はリベラルな政治観からは極めて正しいように思える。だからこそアート界はシムジックの決断に拍手したわけだが、政治的に正しいドクメンタは本当にギリシャを救うのか? 哲学者ジャン=ポール・サルトルが自作について語った「死に行く子供の前で『嘔吐』は無力だ」という言葉にも似たこの問いは、上述したように事実によっていとも簡単に否定された。救う? それはお前たちの勝手な思い込みに過ぎない、糞メンタめ! しかも財政的に失敗しただと? ざまあ見ろ、借金メンタ!

●d14を象徴するふたりの人物

「糞」と「借金」にまみれたd14を擁護することはできない。理念がいかに立派であっても、結果に結びつかなければ意味はない。

それはその通りだが、個人的にd14は素晴らしい展覧会であると僕は感じた。フェスティバルを現実の文脈から切り離して、いわば純粋に評価することはできない。それは承知の上で、あえてd14の意義について書いてみたい。あれだけの巨大展を子細に論ずることは紙幅が許さないので、d14を象徴するふたりの人物の名前を挙げることにしよう。サミュエル・ベケットとジョナス・メカスである。

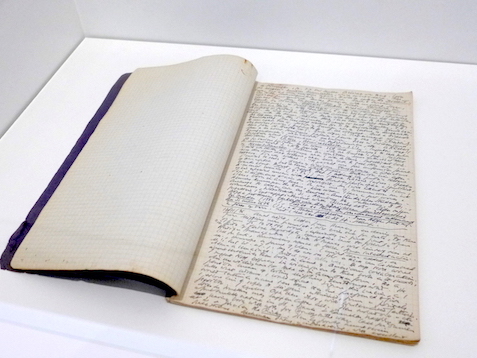

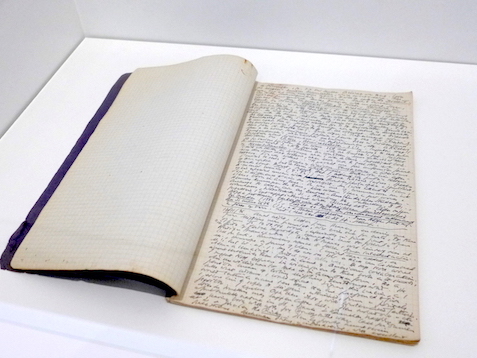

『ニューズウィーク日本版』の連載で、ベケットが現代アートに与えた影響について紹介したが、d14において、ベケットは参加作家のひとりである。といっても、出展されているのはアート作品ではなく、没後に発見された「ドイツ日記」の一部。ガラスのケースに収められ、主会場のひとつノイエ・ガレリーにひっそりと展示されていた。

周囲には、ゲルハルト・リヒターによるアルノルト・ボーデの肖像画や、ボーデの友人であるカール・ライハウゼンが描いたペギー・シンクレアの肖像画があった。ペギーはベケットの従妹で、キャプションには「初恋の相手」とあったが、実は二度目の恋愛対象というのが通説で、要は初体験の相手である。若き日のベケットは従妹に夢中になり、両親の反対を押し切って故郷ダブリンからカッセルに通い詰めた。だが恋愛はわずか1年半で終わり、さらにその3年後、ペギーは肺結核のために亡くなってしまう……。

周囲には、ゲルハルト・リヒターによるアルノルト・ボーデの肖像画や、ボーデの友人であるカール・ライハウゼンが描いたペギー・シンクレアの肖像画があった。ペギーはベケットの従妹で、キャプションには「初恋の相手」とあったが、実は二度目の恋愛対象というのが通説で、要は初体験の相手である。若き日のベケットは従妹に夢中になり、両親の反対を押し切って故郷ダブリンからカッセルに通い詰めた。だが恋愛はわずか1年半で終わり、さらにその3年後、ペギーは肺結核のために亡くなってしまう……。

ベケットの死後に発見された「日記」でその事実が明らかになり、いまではシンクレア家があった場所に記念のプレートが埋められ、近くには「サミュエル・ベケット公園」までつくられている。ドクメンタの主会場、フリデリチアナム前の広場には「ベケット・ビアガーデン」まである。とはいえもちろん、ゴシップ的でしかないカッセルとのゆかりだけでベケットが取り上げられているわけではないだろう。それは、メカスとの共通点を考えてみればわかることだ。

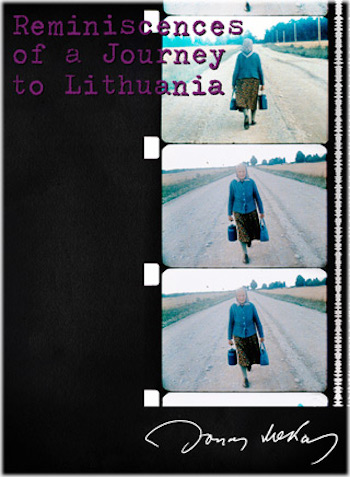

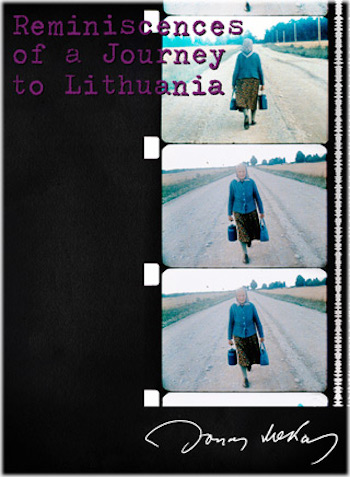

ジョナス・メカスは、1922年、リトアニアに生まれた詩人にして前衛の映画作家である。第2次世界大戦中に弟とともに難民となり、戦後までいくつかの難民収容所で暮らした。1949年にニューヨークに移住し、フルクサスの中心人物であるジョージ・マチューナスや、アンディ・ウォーホル、アレン・ギンズバーグ、オノ・ヨーコ、ジョン・レノンらと親しく交わった。代表作とされる映画『リトアニアへの旅の追憶』は、この種の映画としては世界的なヒットとなり、実験映画ファン以外にも知られている。

d14では、同作を含む映画3本が映画館バリキノスで上映され、同じ会場のロビーに20数点の写真が展示された。さらに、ダグラス・ゴードンに、メカスが書いた『I had nowhere to go』(邦題は『メカスの難民日記』)の映画化を委嘱。ゴードンは、メカス本人にインタビューしたり、『難民日記』を朗読させたりして、単なる日記の再現ではない、アーティスティックに昇華された作品をシネスターという別の映画館で発表した。

d14では、同作を含む映画3本が映画館バリキノスで上映され、同じ会場のロビーに20数点の写真が展示された。さらに、ダグラス・ゴードンに、メカスが書いた『I had nowhere to go』(邦題は『メカスの難民日記』)の映画化を委嘱。ゴードンは、メカス本人にインタビューしたり、『難民日記』を朗読させたりして、単なる日記の再現ではない、アーティスティックに昇華された作品をシネスターという別の映画館で発表した。

メカス本人が映像に現れるのはほんの一瞬しかない。だが、リトアニアなまりの、しかも90代半ばに達した老人の英語を聞くのは「難民日記」を読むのとは決定的に異なる、快い聴覚的体験だった。また、画面が暗転した際に何度となく挿入される爆撃音は、当然ながらカッセルへの、そしてシリアなどへの空爆を連想させる。ジャガイモが潰されたり、ビーツが切り裂かれたりする映像もあり、ベタなメタファーであるとはいえ、メカスの苦難の人生を感じさせるには非常に効果的だった。

メカス本人が映像に現れるのはほんの一瞬しかない。だが、リトアニアなまりの、しかも90代半ばに達した老人の英語を聞くのは「難民日記」を読むのとは決定的に異なる、快い聴覚的体験だった。また、画面が暗転した際に何度となく挿入される爆撃音は、当然ながらカッセルへの、そしてシリアなどへの空爆を連想させる。ジャガイモが潰されたり、ビーツが切り裂かれたりする映像もあり、ベタなメタファーであるとはいえ、メカスの苦難の人生を感じさせるには非常に効果的だった。

●ベケットとメカスの共通点

実はメカスは、カッセルの収容所で何年間かを過ごしている。といっても、それだけの理由で参加作家に選ばれたのではないことは、ベケットの場合と同様だ。では、ふたりが選ばれた理由とは、ふたりの共通点とは何か。以下に箇条書きで記してみよう。

・日記

ベケットの「ドイツ日記」、メカスの「難民日記」。日記は文字どおりの記録文書(ドキュメント)である。そこには個人史とともに時代が記される。

・反全体主義

ベケットは第2次大戦中にフランスで、ナチスに抵抗するレジスタンス運動に加わっていた。ソ連とドイツに挟まれた小国リトアニアに生まれたメカスは、反スターリニズムと反ナチズムの運動に従事していた。

・移民・難民体験

ベケットはアイルランドのダブリンに生まれたが、1920年代後半と1937年以降は、ほとんどフランスで暮らした。大戦中はナチスの捜査を避けるために、知人の家に隠れたり、南フランスに逃亡したりした。

メカスは、反スターリニズム、反ナチスの運動への関与が露見しそうになり、亡命と難民生活を余儀なくされた。

・書物・知性の称揚

ふたりとも文学者であるのだから、これは多言を要さないだろう。メカスと弟は、難民として各地を転々とする間にも、書店や図書館に通うことをやめなかった。ある収容所では、持ち物のほとんどが本だったために、収容所を管理する兵士たちに呆れられた。

・言論の自由・多様性の擁護

これも同様。詩人で劇作家のヴァーツラフ・ハヴェルは、反体制運動の廉で何度も投獄され、作品の出版や上演は禁止されたが、ベケットは弾圧に抗議し、ハヴェルへの支持を表明するために1982年に『カタストロフィ』という芝居を書いている。その7年後、死の床にあったベケットは、冷戦構造が崩壊し、ハヴェルがチェコスロヴァキアの大統領に就任するという報せを聞いて微笑んだという。

・キリスト教への懐疑・アニミズムへの親近感

カトリックが主流派を占めるアイルランドで、プロテスタント家庭に生まれたベケットは、作品にキリスト教的なモチーフを多用する。だがそれは信仰心ゆえではなく、逆に、神概念への実存主義的な懐疑であり戦いである。メカスが生まれたリトアニアは、かつてはバルト人の土地であり、ユダヤ・キリスト教到来以前は多神教が支配的だった。『リトアニアへの旅の追憶』などでも、故郷の自然を称える描写が少なからず見られる。

反全体主義の立場を貫き、弱者である移民・難民の側に立ち、書物・知性を称揚し、言論の自由・多様性を擁護し、一神教的な世界観とそれに起因する効率主義に疑問を呈する。これらは、今回のドクメンタの主題群にほかならない。

以上のほかに、ベケットとメカスは優れたユーモア感覚という共通点を持つ。d14にユーモラスな作品があまり見られなかったのは残念だが、象徴的な作家としてふたりを選んだ主催者たちの慧眼は称賛に値すると思う。

Marta Minujín, The Parthenon of Books 2017

Marta Minujín, The Parthenon of Books 2017

●「糞メンタ」と「借金メンタ」

ドクメンタの開催地であるヘッセン州の古都カッセルは、ドイツ連邦共和国(旧・西ドイツ)のほぼ中央部、東西ドイツの国境付近に位置する。第三帝国の時代には軍需産業の一大拠点となり、そのために第2次大戦末期に連合軍が徹底的に爆撃を行い、中心部は灰燼に帰した。カッセル市博物館の展示によれば、1943年10月22日だけで40万発もの爆弾が投下されたという。

ドクメンタは、街に染みついたナチスのイメージを払拭し、完膚なきまでに破壊されたカッセルを文化的な都市として再生するために、画家にして芸術アカデミーの教授だったアルノルト・ボーデが主唱して始められた。ボーデの指揮の下、1955年に開催された第1回ドクメンタは、第三帝国に「退廃芸術」と名指しされ、売却あるいは焼却された作品の作家をフィーチャーした。パブロ・ピカソ、ピエト・モンドリアン、アンリ・マティス……。いずれもナチスが忌み嫌ったキュビスムや表現主義や野獣派の巨匠であり、つまり、ドクメンタは20世紀前半の前衛アートを擁護し、再評価するところからその歴史を開始させたのだ。戦後ドイツが民主主義国として経済的に大成功した後も、リベラルと言うよりもラディカルな政治性は不動の方針として一貫している。当初から「政治」を、主催者とアーティストが中核的な動機として抱いているフェスティバルである。

ドクメンタは、街に染みついたナチスのイメージを払拭し、完膚なきまでに破壊されたカッセルを文化的な都市として再生するために、画家にして芸術アカデミーの教授だったアルノルト・ボーデが主唱して始められた。ボーデの指揮の下、1955年に開催された第1回ドクメンタは、第三帝国に「退廃芸術」と名指しされ、売却あるいは焼却された作品の作家をフィーチャーした。パブロ・ピカソ、ピエト・モンドリアン、アンリ・マティス……。いずれもナチスが忌み嫌ったキュビスムや表現主義や野獣派の巨匠であり、つまり、ドクメンタは20世紀前半の前衛アートを擁護し、再評価するところからその歴史を開始させたのだ。戦後ドイツが民主主義国として経済的に大成功した後も、リベラルと言うよりもラディカルな政治性は不動の方針として一貫している。当初から「政治」を、主催者とアーティストが中核的な動機として抱いているフェスティバルである。今回のd14も同様である。ポーランド出身の芸術監督アダム・シムジックがギリシャとアテネとの2都市開催を決定。「アテネに学ぶ(Learning from Athens)」というテーマを掲げた。もちろん、2009年以降のギリシャ危機を受けてのもので、アート界では広く「英断」と受け取られたが、ふたを開けてみるとアテネの人々からの不満が噴出した。

現地雇用された人々が「搾取」を訴え、d14側の「植民地主義的な態度」を非難した。「アテネに学ぶ」というテーマも「上から目線」と受け止められ、開幕後ほどなくして、「Crapumenta 14」というグラフィティが現れた。あえて訳せば「糞メンタ14」となる。その脇には「お前たちの文化資本を増やすために自分自身をエキゾチックにすることを拒否する。署名:人民(ピープル)」と書かれていた(ヘレナ・スミス「’Crapumenta!’ … Anger in Athens as the blue lambs of Documenta hit town」。2017年5月14日付『ガーディアン』)。

閉幕直前には、700万ユーロ(約9億1千万円)という巨額の赤字が生じたと地元新聞『HNA』紙が報じた(2017年9月12日付「Finanz-Fiasko: documenta 14 in Athen verschlang über 7 Millionen Euro」)。d14の予算は、国際展最高額の総額3700万ユーロ(約48億円)と言われるが、それを2割近くオーバーしている。事実だとすれば、日本のビエンナーレやトリエンナーレがまるごとひとつ、下手をすれば2回分開けるほどの額である。

その後、前市長でd14監査役会の前会長を務めたベルトラム・ヒルゲンは、「赤字は540万ユーロ」と発言。カッセル市とヘッセン州が債務保証を宣言し、ドクメンタは辛くも破産を免れた。だが、10月には極右政党AfD(ドイツのための選択肢)が、芸術監督のシムジックやドクメンタCEOのアネット・クーレンカンプを横領の疑いなどで告訴。市長は次回開催を明言したが、今後はどうなるかが読みがたい展開となっている。

『HNA』によれば、カッセルでの収支は「とんとん」で、赤字が生じたのはアテネでの展示費用。酷暑の街での冷房費や、作品輸送のコストを読み誤ったのが原因だという。見出しの「Finanz-Fiasko」は「財政的失敗」という意味で、もちろんギリシャの金融危機をもじり、危機を受けて2都市開催を決めたd14を皮肉ったもの。この第一報の後に、「Debtumenta(借金メンタ)」という、やはり皮肉と揶揄を込めた呼び名がアートメディアの見出しを飾った。

巨額の財政黒字を達成してEUを牽引するドイツが、EUの劣等生ギリシャをアートを通じて支援する。この図式はリベラルな政治観からは極めて正しいように思える。だからこそアート界はシムジックの決断に拍手したわけだが、政治的に正しいドクメンタは本当にギリシャを救うのか? 哲学者ジャン=ポール・サルトルが自作について語った「死に行く子供の前で『嘔吐』は無力だ」という言葉にも似たこの問いは、上述したように事実によっていとも簡単に否定された。救う? それはお前たちの勝手な思い込みに過ぎない、糞メンタめ! しかも財政的に失敗しただと? ざまあ見ろ、借金メンタ!

●d14を象徴するふたりの人物

「糞」と「借金」にまみれたd14を擁護することはできない。理念がいかに立派であっても、結果に結びつかなければ意味はない。

それはその通りだが、個人的にd14は素晴らしい展覧会であると僕は感じた。フェスティバルを現実の文脈から切り離して、いわば純粋に評価することはできない。それは承知の上で、あえてd14の意義について書いてみたい。あれだけの巨大展を子細に論ずることは紙幅が許さないので、d14を象徴するふたりの人物の名前を挙げることにしよう。サミュエル・ベケットとジョナス・メカスである。

『ニューズウィーク日本版』の連載で、ベケットが現代アートに与えた影響について紹介したが、d14において、ベケットは参加作家のひとりである。といっても、出展されているのはアート作品ではなく、没後に発見された「ドイツ日記」の一部。ガラスのケースに収められ、主会場のひとつノイエ・ガレリーにひっそりと展示されていた。

周囲には、ゲルハルト・リヒターによるアルノルト・ボーデの肖像画や、ボーデの友人であるカール・ライハウゼンが描いたペギー・シンクレアの肖像画があった。ペギーはベケットの従妹で、キャプションには「初恋の相手」とあったが、実は二度目の恋愛対象というのが通説で、要は初体験の相手である。若き日のベケットは従妹に夢中になり、両親の反対を押し切って故郷ダブリンからカッセルに通い詰めた。だが恋愛はわずか1年半で終わり、さらにその3年後、ペギーは肺結核のために亡くなってしまう……。

周囲には、ゲルハルト・リヒターによるアルノルト・ボーデの肖像画や、ボーデの友人であるカール・ライハウゼンが描いたペギー・シンクレアの肖像画があった。ペギーはベケットの従妹で、キャプションには「初恋の相手」とあったが、実は二度目の恋愛対象というのが通説で、要は初体験の相手である。若き日のベケットは従妹に夢中になり、両親の反対を押し切って故郷ダブリンからカッセルに通い詰めた。だが恋愛はわずか1年半で終わり、さらにその3年後、ペギーは肺結核のために亡くなってしまう……。

Karl Leyhausen Portrait of Peggy Sinclair 1931

ベケットの死後に発見された「日記」でその事実が明らかになり、いまではシンクレア家があった場所に記念のプレートが埋められ、近くには「サミュエル・ベケット公園」までつくられている。ドクメンタの主会場、フリデリチアナム前の広場には「ベケット・ビアガーデン」まである。とはいえもちろん、ゴシップ的でしかないカッセルとのゆかりだけでベケットが取り上げられているわけではないだろう。それは、メカスとの共通点を考えてみればわかることだ。

ジョナス・メカスは、1922年、リトアニアに生まれた詩人にして前衛の映画作家である。第2次世界大戦中に弟とともに難民となり、戦後までいくつかの難民収容所で暮らした。1949年にニューヨークに移住し、フルクサスの中心人物であるジョージ・マチューナスや、アンディ・ウォーホル、アレン・ギンズバーグ、オノ・ヨーコ、ジョン・レノンらと親しく交わった。代表作とされる映画『リトアニアへの旅の追憶』は、この種の映画としては世界的なヒットとなり、実験映画ファン以外にも知られている。

Jonas Mekas

d14では、同作を含む映画3本が映画館バリキノスで上映され、同じ会場のロビーに20数点の写真が展示された。さらに、ダグラス・ゴードンに、メカスが書いた『I had nowhere to go』(邦題は『メカスの難民日記』)の映画化を委嘱。ゴードンは、メカス本人にインタビューしたり、『難民日記』を朗読させたりして、単なる日記の再現ではない、アーティスティックに昇華された作品をシネスターという別の映画館で発表した。

d14では、同作を含む映画3本が映画館バリキノスで上映され、同じ会場のロビーに20数点の写真が展示された。さらに、ダグラス・ゴードンに、メカスが書いた『I had nowhere to go』(邦題は『メカスの難民日記』)の映画化を委嘱。ゴードンは、メカス本人にインタビューしたり、『難民日記』を朗読させたりして、単なる日記の再現ではない、アーティスティックに昇華された作品をシネスターという別の映画館で発表した。

メカス本人が映像に現れるのはほんの一瞬しかない。だが、リトアニアなまりの、しかも90代半ばに達した老人の英語を聞くのは「難民日記」を読むのとは決定的に異なる、快い聴覚的体験だった。また、画面が暗転した際に何度となく挿入される爆撃音は、当然ながらカッセルへの、そしてシリアなどへの空爆を連想させる。ジャガイモが潰されたり、ビーツが切り裂かれたりする映像もあり、ベタなメタファーであるとはいえ、メカスの苦難の人生を感じさせるには非常に効果的だった。

メカス本人が映像に現れるのはほんの一瞬しかない。だが、リトアニアなまりの、しかも90代半ばに達した老人の英語を聞くのは「難民日記」を読むのとは決定的に異なる、快い聴覚的体験だった。また、画面が暗転した際に何度となく挿入される爆撃音は、当然ながらカッセルへの、そしてシリアなどへの空爆を連想させる。ジャガイモが潰されたり、ビーツが切り裂かれたりする映像もあり、ベタなメタファーであるとはいえ、メカスの苦難の人生を感じさせるには非常に効果的だった。

Adolfas Mekas Jonas Mekas, Overlooking Kassel/Mattenberg D.P. Camp 1948 自らが収容されていた難民キャンプを眺めるメカス。この写真は、ドクメンタ14の機関誌『South』第6号の巻頭に掲載されている。

●ベケットとメカスの共通点

実はメカスは、カッセルの収容所で何年間かを過ごしている。といっても、それだけの理由で参加作家に選ばれたのではないことは、ベケットの場合と同様だ。では、ふたりが選ばれた理由とは、ふたりの共通点とは何か。以下に箇条書きで記してみよう。

・日記

ベケットの「ドイツ日記」、メカスの「難民日記」。日記は文字どおりの記録文書(ドキュメント)である。そこには個人史とともに時代が記される。

・反全体主義

ベケットは第2次大戦中にフランスで、ナチスに抵抗するレジスタンス運動に加わっていた。ソ連とドイツに挟まれた小国リトアニアに生まれたメカスは、反スターリニズムと反ナチズムの運動に従事していた。

・移民・難民体験

ベケットはアイルランドのダブリンに生まれたが、1920年代後半と1937年以降は、ほとんどフランスで暮らした。大戦中はナチスの捜査を避けるために、知人の家に隠れたり、南フランスに逃亡したりした。

メカスは、反スターリニズム、反ナチスの運動への関与が露見しそうになり、亡命と難民生活を余儀なくされた。

・書物・知性の称揚

ふたりとも文学者であるのだから、これは多言を要さないだろう。メカスと弟は、難民として各地を転々とする間にも、書店や図書館に通うことをやめなかった。ある収容所では、持ち物のほとんどが本だったために、収容所を管理する兵士たちに呆れられた。

・言論の自由・多様性の擁護

これも同様。詩人で劇作家のヴァーツラフ・ハヴェルは、反体制運動の廉で何度も投獄され、作品の出版や上演は禁止されたが、ベケットは弾圧に抗議し、ハヴェルへの支持を表明するために1982年に『カタストロフィ』という芝居を書いている。その7年後、死の床にあったベケットは、冷戦構造が崩壊し、ハヴェルがチェコスロヴァキアの大統領に就任するという報せを聞いて微笑んだという。

・キリスト教への懐疑・アニミズムへの親近感

カトリックが主流派を占めるアイルランドで、プロテスタント家庭に生まれたベケットは、作品にキリスト教的なモチーフを多用する。だがそれは信仰心ゆえではなく、逆に、神概念への実存主義的な懐疑であり戦いである。メカスが生まれたリトアニアは、かつてはバルト人の土地であり、ユダヤ・キリスト教到来以前は多神教が支配的だった。『リトアニアへの旅の追憶』などでも、故郷の自然を称える描写が少なからず見られる。

反全体主義の立場を貫き、弱者である移民・難民の側に立ち、書物・知性を称揚し、言論の自由・多様性を擁護し、一神教的な世界観とそれに起因する効率主義に疑問を呈する。これらは、今回のドクメンタの主題群にほかならない。

以上のほかに、ベケットとメカスは優れたユーモア感覚という共通点を持つ。d14にユーモラスな作品があまり見られなかったのは残念だが、象徴的な作家としてふたりを選んだ主催者たちの慧眼は称賛に値すると思う。