戦慄と哄笑 — 『葵上』『二重の影』(渡邊守章/高谷史郎)の余韻のなかで

文:鵜飼 哲

2014.04.25

鵜飼哲

大変なものを見てしまった―上演から三週間後のいまも、戦慄に近い感動が去らない。「能ジャンクション」と「マルチメディア・パフォーマンス」、ジャンルの違いがことさら顕示されながら、そこにはひとつの強力な作業の連続性が貫かれていた。いくつもの時代、いくつもの天才的個性の記憶、遺産、痕跡と、緻密に、非妥協的に、しかしこのうえなくエレガントに応接し、拮抗しつつ。

『葵上』で幽冥の境をさまようのは、六条の御息所の生霊に悩まされる源氏の正妻ばかりでなく、事故のため瀕死の床にあるF1レーサーでもある。加茂の祭りの「車争い」を引き起こした従者のひとりの生れ変わりである彼(茂山童司)は、脇役から主役へ、平安時代から現代へ、そして女から男へ、三重の転位によって劇的眩暈の中心となる。一九八〇年代、渡邊守章が観世栄夫とのコラボレーションによってこんな冒険を試みていたことに、あらためて深い驚きを禁じ得ない。湯浅譲二の「ミュジーク・コンクレート」がこの大胆極まりない解体構築のマトリックス、あるいはその可能性の条件であることも、この作業の批評性をよく示している。かくして観客は、自分がいつの時代のどこにいるのかもはや不明の境地に連れ去られる。後シテの鬼=生霊(観世銕之丞)の形姿に、なぜかゴヤの妖怪が幻視されるほどに。魂を拉致するこの凄まじい力が能という演劇に潜勢していること、それもこの舞台が自覚的に開示しようとしたことだったに違いない。

『二重の影』は言葉のもっとも強い意味で<出来事>と呼ばれるべき作品である。なぜなら「クローデル的笑い」という二十世紀文学の最大の謎のひとつ、思考すること、位置づけることがもっとも困難なあの情動が、おそらくはじめて、日本語の文化空間に炸裂したのだから。

影の一人称の語りという設定自体がすでにおかしい。しかもその影には「主(あるじ)」がいない。「主」であるべきはずの男と女をそれは糾弾する、二人に遺棄された私生児のように。金輪際晴らしえないこの怨恨はしかし、限りなく遠くからやってきた自己パロディのように、ただそのようなものとして表明される。『繻子の靴』のほぼ中央に位置する幕間狂言にも似たこの短い劇詩に、長大な戯曲のコンセプトが異様な姿で映し出されていることを、今回の舞台はその企画自体によって教えてくれた。

渡邊守章はプログラムに寄せた企画趣旨説明のなかで、一九八七年のアントワーヌ・ヴィテーズ、二〇〇三年のオリヴィエ・ピーのいずれの舞台も、ことこの場面に関しては納得のいくものではなかったと述べている。言い換えれば、今回の構成と演出の作業には、翻訳家としての、また演出家としての渡邊守章の独創的なクローデル観が集約的に表現されたということだ。しかもそれが、高谷史郎という別の世代の、別の文化的文脈、思考回路、感性をそなえた傑出した表現者とのコラボレーションを通してほとんど奇蹟的な完成度にもたらされたことで、この舞台は文字通り例外的な<出来事>になったのだといえよう。

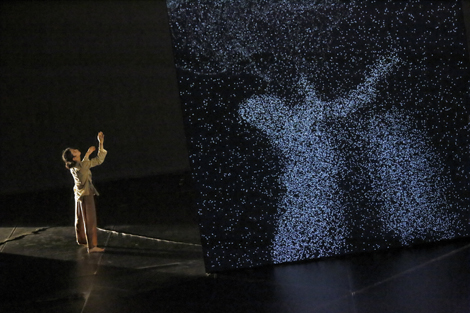

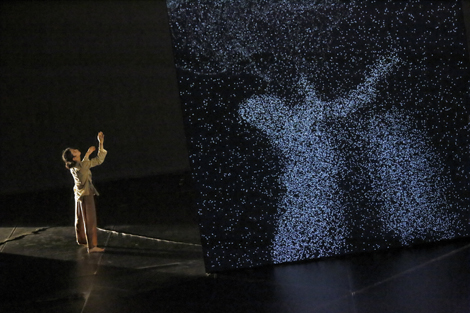

モロッコの大西洋岸で撮影されたという白壁の映像をときおり虫の影が横切る。かなり長い凝視の時間ののち、その壁を背に、白井剛と寺田みさこが一枚の黒布のなかで踊りはじめる。もがくような影のコミカルな運動が、作品の基調を予告する。

「二重の影」は二重の冒瀆によって息づいている。新大陸征服者(コンキスタドール)ロドリッグと人妻プルエーズの禁じられた愛が、心ばかりか体まで溶け合ってひとつの影をこの世界に書き記してしまったという冒瀆。そして神学的教義からすれば悪魔の領分として排斥されるべき笑いが、まさにこの冒瀆の底から湧き上がるという冒瀆。しかもこの笑いは悪魔的冷笑とは無縁であり、むしろ信仰の深さの証しでもある。心理的である以上に生理的な、まことに特異なこの「クローデル的笑い」に、コクトーはつねに最深の敬意を払っていたし、ジュネに至っては演劇期以降の核心的なモチーフの多くをそこに見出していた。クローデルとの対決的対話の痕跡を作品の細部までたどらなければ、『屏風』にせよ『恋する虜』にせよ、およそ十全な理解は望めない。

このような笑いが宿りうる身体そのものが一見欠落しているかにみえる文化空間に、渡邊守章は少なくとも三つの道によってそれを招じ入れることを試みる。まず、劇言語の身体性に徹底的に定位することによって。それは「俳優の生理まで含めて、身体の「異なるありよう」の創出を求める、舞台の詩」(『繻子の靴』上「解題」)であるような台詞であり、身体なき影の独り語りという異例の状況で、その身体性は逆説的にもいっそう純粋に表出される。まさにそれを、言葉のリズムや音の響きにいたるまで細心に彫琢された日本語に移し換えたこの訳業は渡邊守章の独壇場であり、現代における文学翻訳の、ほとんど乗り越え不可能な最高水準を示すものだろう。

第二に、クローデル演劇のマラルメ的系譜を強調することによって。ここではブーレーズ作曲の「二重の影」が、「永遠の書物」「永遠に朽ちることのない文書」という観念を、七夕伝説を含む東西の天体神話が鏤められた『繻子の靴』全編に照応する「宇宙書物」のイマージュに媒介する。東野珠実による笙の演奏がひときわ美しく響くなか、二人の舞踏家の姿が銀河の対岸に映し出された一瞬は忘れ難い。

そして最後に、東アジアの物語素を導入することによって。中国の「韓憑説話」の朗読は、「二重の影」という着想の水脈を、こちら側の文化空間の組成のうちに探ろうとする。その主要部分が日本で書かれた『繻子の靴』という作品は、その最良の導き手によって、いま私たちの身体の内部に転生しようとしているのかもしれない。さもなければ、あの至福の時の深さを、いったいどのように説明すればよいのだろう。

うかい・さとし 1955年、東京生まれ。フランス文学・思想研究者。一橋大学教授。

▶『葵上/二重の影』

能ジャンクション『葵上』/マルチメディア・パフォーマンス『二重の影』

構成・台本・演出:渡邊守章 / 映像・美術:高谷史郎

2014年3月29日・30日、京都芸術劇場 春秋座

能ジャンクション『葵上』 出演:観世銕之丞(3/30出演)、片山九郎右衛門(3/29出演)、茂山童司

音楽:湯浅譲二 『葵の上』ミュジーク・コンクレート(1961年)

マルチメディア・パフォーマンス『二重の影』 ダンス:白井剛、寺田みさこ

語り:茂山童司

笙:東野珠実

朗読:後藤加代、渡邊守章

上:能ジャンクション『葵上』

下:マルチメディア・パフォーマンス『二重の影』

2014年3月29日・30日、京都芸術劇場 春秋座

(撮影:清水俊洋)

大変なものを見てしまった―上演から三週間後のいまも、戦慄に近い感動が去らない。「能ジャンクション」と「マルチメディア・パフォーマンス」、ジャンルの違いがことさら顕示されながら、そこにはひとつの強力な作業の連続性が貫かれていた。いくつもの時代、いくつもの天才的個性の記憶、遺産、痕跡と、緻密に、非妥協的に、しかしこのうえなくエレガントに応接し、拮抗しつつ。

『葵上』で幽冥の境をさまようのは、六条の御息所の生霊に悩まされる源氏の正妻ばかりでなく、事故のため瀕死の床にあるF1レーサーでもある。加茂の祭りの「車争い」を引き起こした従者のひとりの生れ変わりである彼(茂山童司)は、脇役から主役へ、平安時代から現代へ、そして女から男へ、三重の転位によって劇的眩暈の中心となる。一九八〇年代、渡邊守章が観世栄夫とのコラボレーションによってこんな冒険を試みていたことに、あらためて深い驚きを禁じ得ない。湯浅譲二の「ミュジーク・コンクレート」がこの大胆極まりない解体構築のマトリックス、あるいはその可能性の条件であることも、この作業の批評性をよく示している。かくして観客は、自分がいつの時代のどこにいるのかもはや不明の境地に連れ去られる。後シテの鬼=生霊(観世銕之丞)の形姿に、なぜかゴヤの妖怪が幻視されるほどに。魂を拉致するこの凄まじい力が能という演劇に潜勢していること、それもこの舞台が自覚的に開示しようとしたことだったに違いない。

能ジャンクション『葵上』より

茂山童司、観世銕之丞 (撮影:清水俊洋)

能ジャンクション『葵上』より

観世銕之丞(撮影:清水俊洋)

『二重の影』は言葉のもっとも強い意味で<出来事>と呼ばれるべき作品である。なぜなら「クローデル的笑い」という二十世紀文学の最大の謎のひとつ、思考すること、位置づけることがもっとも困難なあの情動が、おそらくはじめて、日本語の文化空間に炸裂したのだから。

影の一人称の語りという設定自体がすでにおかしい。しかもその影には「主(あるじ)」がいない。「主」であるべきはずの男と女をそれは糾弾する、二人に遺棄された私生児のように。金輪際晴らしえないこの怨恨はしかし、限りなく遠くからやってきた自己パロディのように、ただそのようなものとして表明される。『繻子の靴』のほぼ中央に位置する幕間狂言にも似たこの短い劇詩に、長大な戯曲のコンセプトが異様な姿で映し出されていることを、今回の舞台はその企画自体によって教えてくれた。

渡邊守章はプログラムに寄せた企画趣旨説明のなかで、一九八七年のアントワーヌ・ヴィテーズ、二〇〇三年のオリヴィエ・ピーのいずれの舞台も、ことこの場面に関しては納得のいくものではなかったと述べている。言い換えれば、今回の構成と演出の作業には、翻訳家としての、また演出家としての渡邊守章の独創的なクローデル観が集約的に表現されたということだ。しかもそれが、高谷史郎という別の世代の、別の文化的文脈、思考回路、感性をそなえた傑出した表現者とのコラボレーションを通してほとんど奇蹟的な完成度にもたらされたことで、この舞台は文字通り例外的な<出来事>になったのだといえよう。

モロッコの大西洋岸で撮影されたという白壁の映像をときおり虫の影が横切る。かなり長い凝視の時間ののち、その壁を背に、白井剛と寺田みさこが一枚の黒布のなかで踊りはじめる。もがくような影のコミカルな運動が、作品の基調を予告する。

マルチメディア・パフォーマンス『二重の影』より

笙:東野珠実 ダンス: 白井剛、寺田みさこ (撮影:清水俊洋)

マルチメディア・パフォーマンス『二重の影』より

ダンス: 白井剛、寺田みさこ(撮影:清水俊洋)

「二重の影」は二重の冒瀆によって息づいている。新大陸征服者(コンキスタドール)ロドリッグと人妻プルエーズの禁じられた愛が、心ばかりか体まで溶け合ってひとつの影をこの世界に書き記してしまったという冒瀆。そして神学的教義からすれば悪魔の領分として排斥されるべき笑いが、まさにこの冒瀆の底から湧き上がるという冒瀆。しかもこの笑いは悪魔的冷笑とは無縁であり、むしろ信仰の深さの証しでもある。心理的である以上に生理的な、まことに特異なこの「クローデル的笑い」に、コクトーはつねに最深の敬意を払っていたし、ジュネに至っては演劇期以降の核心的なモチーフの多くをそこに見出していた。クローデルとの対決的対話の痕跡を作品の細部までたどらなければ、『屏風』にせよ『恋する虜』にせよ、およそ十全な理解は望めない。

このような笑いが宿りうる身体そのものが一見欠落しているかにみえる文化空間に、渡邊守章は少なくとも三つの道によってそれを招じ入れることを試みる。まず、劇言語の身体性に徹底的に定位することによって。それは「俳優の生理まで含めて、身体の「異なるありよう」の創出を求める、舞台の詩」(『繻子の靴』上「解題」)であるような台詞であり、身体なき影の独り語りという異例の状況で、その身体性は逆説的にもいっそう純粋に表出される。まさにそれを、言葉のリズムや音の響きにいたるまで細心に彫琢された日本語に移し換えたこの訳業は渡邊守章の独壇場であり、現代における文学翻訳の、ほとんど乗り越え不可能な最高水準を示すものだろう。

第二に、クローデル演劇のマラルメ的系譜を強調することによって。ここではブーレーズ作曲の「二重の影」が、「永遠の書物」「永遠に朽ちることのない文書」という観念を、七夕伝説を含む東西の天体神話が鏤められた『繻子の靴』全編に照応する「宇宙書物」のイマージュに媒介する。東野珠実による笙の演奏がひときわ美しく響くなか、二人の舞踏家の姿が銀河の対岸に映し出された一瞬は忘れ難い。

そして最後に、東アジアの物語素を導入することによって。中国の「韓憑説話」の朗読は、「二重の影」という着想の水脈を、こちら側の文化空間の組成のうちに探ろうとする。その主要部分が日本で書かれた『繻子の靴』という作品は、その最良の導き手によって、いま私たちの身体の内部に転生しようとしているのかもしれない。さもなければ、あの至福の時の深さを、いったいどのように説明すればよいのだろう。

うかい・さとし 1955年、東京生まれ。フランス文学・思想研究者。一橋大学教授。

▶『葵上/二重の影』

能ジャンクション『葵上』/マルチメディア・パフォーマンス『二重の影』

構成・台本・演出:渡邊守章 / 映像・美術:高谷史郎

2014年3月29日・30日、京都芸術劇場 春秋座

能ジャンクション『葵上』 出演:観世銕之丞(3/30出演)、片山九郎右衛門(3/29出演)、茂山童司

音楽:湯浅譲二 『葵の上』ミュジーク・コンクレート(1961年)

マルチメディア・パフォーマンス『二重の影』 ダンス:白井剛、寺田みさこ

語り:茂山童司

笙:東野珠実

朗読:後藤加代、渡邊守章

(2014年4月25日公開)