小谷元彦 『Terminal Moment』

文:平芳幸浩

2014.12.08

平芳幸浩

京都芸術センター(以下、KACと記す)では、琳派400年記念関連事業として小谷元彦『Terminal Moment』展を開催している。正直に言えば、この事業に小谷元彦を選んだのは、数年来KACの運営委員を仰せつかっている私である。なにゆえ「琳派」で小谷なのか、という疑問は後半のレビュー内容とも関わるのでここでは棚上げにしておくとして、若手芸術家支援を中心としているKACにとっては、森美術館で大規模個展を成功させた小谷のようなアーティストを招聘できるまたとない機会であった。一方、KACに程近い地域で生まれ育った小谷は、その森美術館でスタートした個展を地元に巡回させることができなかったことを少なからず心残りに感じていた。つまり小谷は、高校卒業後に京都を離れて以降、展覧会という形で作品を京都で発表していないのである。さらに言えば、国立国際美術館で私が企画した『現代美術の皮膚』展に出品された小谷の作品は、彫刻としては重要な意味を持つものであったが、多様なメディアを横断しながらその本領を発揮する彼の創作の核に迫るには限界があった。その意味では、この『Terminal Moment』展の開催は、それぞれにとってある「必然」を持っていたのであろう。企画者であるとは言っても、私は小谷から個展開催の了承を得る役目を果たしただけで、展示内容に関しては作家本人に完全に委ねる形をとった。それゆえ、出品された作品との関係においては、他の鑑賞者とほとんど変わらない位置にあるのであった。

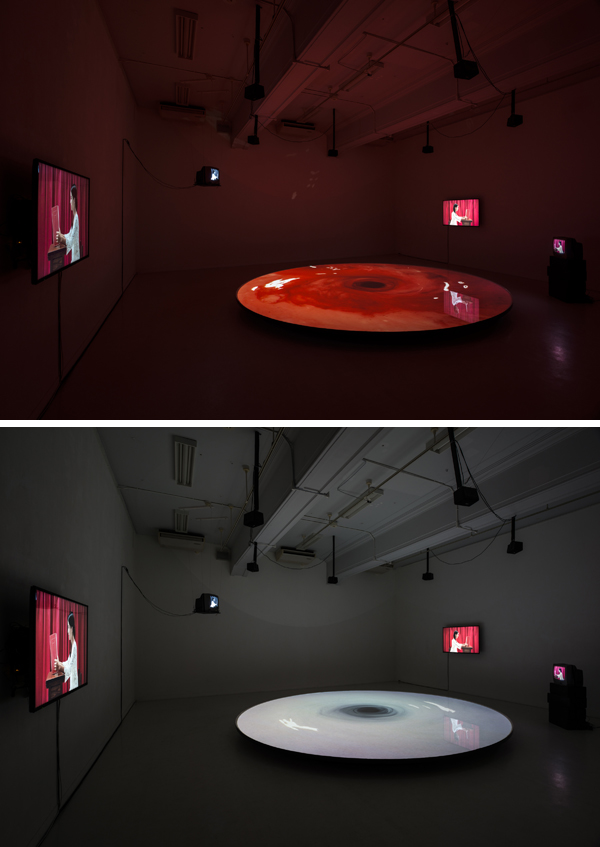

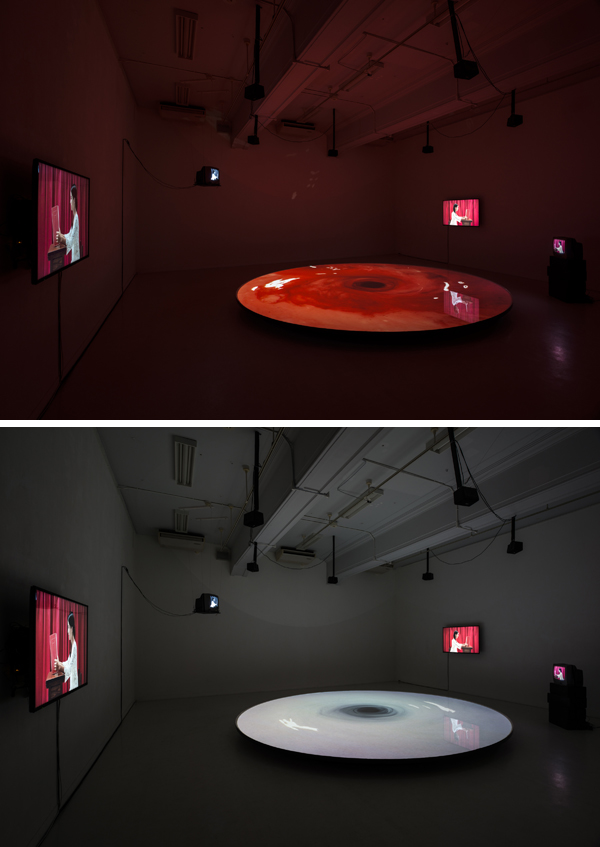

KACに出現した作品は3点。北ギャラリーに設置された《Terminal Documents (ver.2.0)》は、個展巡回の途中で新作として追加された作品の最新ヴァージョンである。部屋中央低くに設置された巨大な円形水盤に、粘性の高い真っ赤な液体が渦を巻く映像が投影され、その周囲に配されたモニタでは女の子がユングの『赤の書』を開いて、実際にはホフマンの『砂男』の一節を朗読する姿が映し出されている。朗読が進む中、水盤に映る液体は突然真っ白に変化し、また赤へと戻っていく。学校の給水場横の小部屋にモニタとコラージュで構成された《Terminal Documents (ver.1.1)》が置かれ、南ギャラリーに新作《Terminal Impact (featuring Mari Katayama ”tools”)》が展示された。巨大な3面マルチスクリーンに投影される映像の中では、両足義足の女の子が階段を昇降したり、椅子に腰掛けて作業をしたりする姿が反復される。彼女の周りには黒子がいて、彼女の行動の介助をしたり、周囲の機械を動かしたりと忙しく動き回っている。機械には人体から型取られ切断された手足が取り付けられ、黒子の操作によって上下あるいは回転運動を繰り返している。

小谷の作品は多様な意味が重層的に絡み合いながら生成してくるため、細部の説明はきりがないし、その意味層の重要な1つである3.11以降の日本における創作の可能性/不可能性については、11月22日にKACで行われた小谷との対談における椹木野衣の精緻な分析の反復を脱しえないので、ここでは2つのギャラリーに配された作品の対比構造について考えてみたいと思う。それは、彫刻との関わりにおける小谷の考えの根底が、この対比構造に現れているように思われるからである。

がらんとした運動場を挟んで対峙する2つの作品の対比関係はいくつかのレベルで展開している。空間を染める色としての赤と黄色、渦の中心へと向かう凝縮と、3面の映像がズレながら展開する拡散(最終的にはある種のシンクロを迎えるが)、作品を分節化するパターンとしての円環と直線、朗読する音声と機械がたてるノイズ…。視覚的・聴覚的効果として与えられるこれらの対比は、喪失と代補を巡って展開する作品世界の2極構造を敷衍させたものと捉えるべきであろう。《Terminal Documents》の赤は人が視力を失う瞬間に見る色であり、白は視力を取り戻した瞬間に感じ取る最初の色であるといわれる。一方、《Terminal Impact》が、喪失と代補を巡っていることは説明するまでもないであろう。この作品タイトルは、歩行時に義肢との接点に生じる膝蓋部への衝撃を指す言葉である。《Terminal Documents》においては喪失の生起から回復の寸前までが描かれ、片や《Terminal Impact》では代補後の世界が展開する。これら人体パーツの喪失と代補を巡る世界は、小谷の初期作品《ファントム・リム》(身体末端部の喪失と部位感覚の電気信号的代補)から一貫して取り組まれてきたものであり、それは人体の問題としてだけでなく、日本の彫刻を巡る問題系と重なる構造としてあり続けてきたものでもある。

彫刻における欠損の美とは、人体パーツの喪失によるものに他ならない。そもそも彫刻とは、完全なる模像であろうとしながらも根源的に欠損したものでしかなく、その欠落が想像力による代補を誘導する。しかし同時に、その代補は決して完全なる姿を描き出しはしないのである。この彫刻を巡る喪失と代補の関係は、より具体的な日本近代彫刻の問題に折り重ねられる。実態を欠落させた概念として輸入された彫刻は、その欠落を補うための作品を産出させ続けるが、そのどれもが完全なる「彫刻」を具現しえない、奇妙なものばかりとなってしまう。

小谷は日本の彫刻を否定しているわけではない。逆に、その奇妙さを引き受けようとしているとさえ言える。なぜならば、彫刻がそもそも喪失と代補のズレであるならば、実態を喪失したファントムとしての彫刻概念と代補としての実作品とのズレこそが、彫刻そのものであるからだ。喪失と代補の決定的なズレと対峙すること、代補のズレから生じるターミナル・インパクト(末端の/最終的な衝撃)を自らの創作として引き受けること、そこにしか彫刻のリアリティーはないであろう。

さて、小谷と「琳派」の関係についてはもはや語るまでもないかもしれない。琳派とは師弟関係によって形成された派ではなく、時代も場所も身分も異なる絵師たちによる個人的関心を元にした、喪失様式の代補による関係なのである。ましてや、「琳派」という枠組みは、近代に入って生み出されたもので、実態のないファントムとしての概念とも言えるものなのだ。その意味では、今日的な形で「琳派」と関係づけられるのは、そのようなファントムとしての概念と代補行為とのズレを真摯に問うている小谷しかいないのである。

ひらよし・ゆきひろ

京都工芸繊維大学美術工芸資料館准教授

小谷元彦 『Terminal Moment』

2014年11月11日〜12月14日 京都芸術センター(ギャラリー北・南)

京都芸術センター(以下、KACと記す)では、琳派400年記念関連事業として小谷元彦『Terminal Moment』展を開催している。正直に言えば、この事業に小谷元彦を選んだのは、数年来KACの運営委員を仰せつかっている私である。なにゆえ「琳派」で小谷なのか、という疑問は後半のレビュー内容とも関わるのでここでは棚上げにしておくとして、若手芸術家支援を中心としているKACにとっては、森美術館で大規模個展を成功させた小谷のようなアーティストを招聘できるまたとない機会であった。一方、KACに程近い地域で生まれ育った小谷は、その森美術館でスタートした個展を地元に巡回させることができなかったことを少なからず心残りに感じていた。つまり小谷は、高校卒業後に京都を離れて以降、展覧会という形で作品を京都で発表していないのである。さらに言えば、国立国際美術館で私が企画した『現代美術の皮膚』展に出品された小谷の作品は、彫刻としては重要な意味を持つものであったが、多様なメディアを横断しながらその本領を発揮する彼の創作の核に迫るには限界があった。その意味では、この『Terminal Moment』展の開催は、それぞれにとってある「必然」を持っていたのであろう。企画者であるとは言っても、私は小谷から個展開催の了承を得る役目を果たしただけで、展示内容に関しては作家本人に完全に委ねる形をとった。それゆえ、出品された作品との関係においては、他の鑑賞者とほとんど変わらない位置にあるのであった。

KACに出現した作品は3点。北ギャラリーに設置された《Terminal Documents (ver.2.0)》は、個展巡回の途中で新作として追加された作品の最新ヴァージョンである。部屋中央低くに設置された巨大な円形水盤に、粘性の高い真っ赤な液体が渦を巻く映像が投影され、その周囲に配されたモニタでは女の子がユングの『赤の書』を開いて、実際にはホフマンの『砂男』の一節を朗読する姿が映し出されている。朗読が進む中、水盤に映る液体は突然真っ白に変化し、また赤へと戻っていく。学校の給水場横の小部屋にモニタとコラージュで構成された《Terminal Documents (ver.1.1)》が置かれ、南ギャラリーに新作《Terminal Impact (featuring Mari Katayama ”tools”)》が展示された。巨大な3面マルチスクリーンに投影される映像の中では、両足義足の女の子が階段を昇降したり、椅子に腰掛けて作業をしたりする姿が反復される。彼女の周りには黒子がいて、彼女の行動の介助をしたり、周囲の機械を動かしたりと忙しく動き回っている。機械には人体から型取られ切断された手足が取り付けられ、黒子の操作によって上下あるいは回転運動を繰り返している。

小谷元彦《Terminal Documents (ver2.0) 》2011年 サウンド:高嶋 啓

京都芸術センター(撮影:表 恒匡)

小谷元彦《Terminal Documents (ver1.1) 》2014年 サウンド:高嶋 啓

京都芸術センター(撮影:表 恒匡)

小谷元彦《Terminal Impact (featuring Mari Katayama”tools”) 》2014年 サウンド:西原 尚

京都芸術センター(撮影:表 恒匡)

小谷の作品は多様な意味が重層的に絡み合いながら生成してくるため、細部の説明はきりがないし、その意味層の重要な1つである3.11以降の日本における創作の可能性/不可能性については、11月22日にKACで行われた小谷との対談における椹木野衣の精緻な分析の反復を脱しえないので、ここでは2つのギャラリーに配された作品の対比構造について考えてみたいと思う。それは、彫刻との関わりにおける小谷の考えの根底が、この対比構造に現れているように思われるからである。

がらんとした運動場を挟んで対峙する2つの作品の対比関係はいくつかのレベルで展開している。空間を染める色としての赤と黄色、渦の中心へと向かう凝縮と、3面の映像がズレながら展開する拡散(最終的にはある種のシンクロを迎えるが)、作品を分節化するパターンとしての円環と直線、朗読する音声と機械がたてるノイズ…。視覚的・聴覚的効果として与えられるこれらの対比は、喪失と代補を巡って展開する作品世界の2極構造を敷衍させたものと捉えるべきであろう。《Terminal Documents》の赤は人が視力を失う瞬間に見る色であり、白は視力を取り戻した瞬間に感じ取る最初の色であるといわれる。一方、《Terminal Impact》が、喪失と代補を巡っていることは説明するまでもないであろう。この作品タイトルは、歩行時に義肢との接点に生じる膝蓋部への衝撃を指す言葉である。《Terminal Documents》においては喪失の生起から回復の寸前までが描かれ、片や《Terminal Impact》では代補後の世界が展開する。これら人体パーツの喪失と代補を巡る世界は、小谷の初期作品《ファントム・リム》(身体末端部の喪失と部位感覚の電気信号的代補)から一貫して取り組まれてきたものであり、それは人体の問題としてだけでなく、日本の彫刻を巡る問題系と重なる構造としてあり続けてきたものでもある。

彫刻における欠損の美とは、人体パーツの喪失によるものに他ならない。そもそも彫刻とは、完全なる模像であろうとしながらも根源的に欠損したものでしかなく、その欠落が想像力による代補を誘導する。しかし同時に、その代補は決して完全なる姿を描き出しはしないのである。この彫刻を巡る喪失と代補の関係は、より具体的な日本近代彫刻の問題に折り重ねられる。実態を欠落させた概念として輸入された彫刻は、その欠落を補うための作品を産出させ続けるが、そのどれもが完全なる「彫刻」を具現しえない、奇妙なものばかりとなってしまう。

小谷は日本の彫刻を否定しているわけではない。逆に、その奇妙さを引き受けようとしているとさえ言える。なぜならば、彫刻がそもそも喪失と代補のズレであるならば、実態を喪失したファントムとしての彫刻概念と代補としての実作品とのズレこそが、彫刻そのものであるからだ。喪失と代補の決定的なズレと対峙すること、代補のズレから生じるターミナル・インパクト(末端の/最終的な衝撃)を自らの創作として引き受けること、そこにしか彫刻のリアリティーはないであろう。

さて、小谷と「琳派」の関係についてはもはや語るまでもないかもしれない。琳派とは師弟関係によって形成された派ではなく、時代も場所も身分も異なる絵師たちによる個人的関心を元にした、喪失様式の代補による関係なのである。ましてや、「琳派」という枠組みは、近代に入って生み出されたもので、実態のないファントムとしての概念とも言えるものなのだ。その意味では、今日的な形で「琳派」と関係づけられるのは、そのようなファントムとしての概念と代補行為とのズレを真摯に問うている小谷しかいないのである。

ひらよし・ゆきひろ

京都工芸繊維大学美術工芸資料館准教授

(2014年12月8日公開)

—小谷元彦 『Terminal Moment』

2014年11月11日〜12月14日 京都芸術センター(ギャラリー北・南)