もうひとつの物語 — 岡崎乾二郎「抽象の力」の余白に

文:清水 穣

豊田市美術館のコレクションには、わずか一点しかアメリカの抽象表現主義が含まれていない。本展は、そのコレクションの空白を、戦後アメリカで形成された美術史に染まっていない場所と見なし、そのディスクールのなかで単純化され忘却される以前、20世紀初頭のモダニズム発生期における「抽象の力」を再発見しつつ、その系譜を大西洋回り(欧→米)ではなく、ユーラシア→日本経由太平洋という東回りでグローバルに辿ることで、戦前の日本の豊かなモダニズム受容とその展開を詳らかにする展覧会である。

この展覧会の魅力が、非西洋圏で開花したオルタナティヴなモダニズムの再認識にあるだけなら、近年のテート・モダンの常設展示のように、欧米に偏らないグローバルな展示方式は常態となりつつある。また、そうした歴史再評価を超えて企画者の狙いが、モダニズムの読み変えにあるとしても、それが、「クレメント・グリーンバーグ」に代表されるモダニズム理解(視覚至上主義)を精神分析や記号論やジェンダー論(反視覚的要素)を導入しつつ批判したとされる、ロザリンド・クラウスほかポスト・グリーンバーグ世代の批評理論の復習であるならば、何の新味があろう。幸い「抽象の力」は、単なる歴史再発見でも反視覚主義でもない。であればこそ戦後のアメリカおよびその傘下の日本で歪められた抽象概念をリセットして、かつてダダから初期のコラージュやコンストラクションにかけて拓かれた「抽象の力」に再接続するという歴史の再解釈は、展覧会を訪れた者一人一人の思考を根本から刺激するのである。この展覧会の本質は、その大きな余白に、各人が何を書き込むかにあるのだ。

同時期に島根県立美術館で開催された「塩谷定好」展では、戦前の日本におけるグローバルなモダニズム受容が、戦後はアメリカ写真の影で忘却されたという、日本写真史における類似の物語が読みとれた1。ここで私が書き込んでみたいのは、同じ忘却 —戦前と戦後のあいだの断絶— がアメリカにもあったということである。

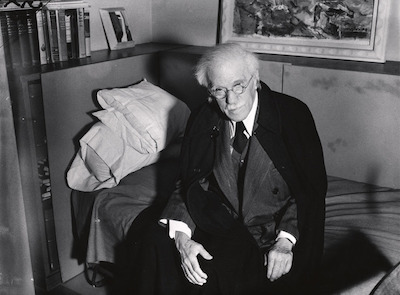

孤独な徘徊老人と化したスティーグリッツの最晩年の姿

Weegee, Alfred Stieglitz in the office of his gallery,

An American Place, New York (1944)

1 清水穣「山陰モダニズム」『BT美術手帖』2017年6月号展評欄参照。

まず、クレメント・グリーンバーグの「視覚至上主義」なるものを確認しておこう。いくつか有名な箇所を引用する:

モダニズムの絵画が自己の立場を見定めた平面性とは、決して全くの平面になることではあり得ない。絵画平面における感性の高まりは、彫刻的なイリュージョンもトロンプ・ルイユももはや許容しないかもしれないが、視覚的なイリュージョンは許容するし許容しなければならない。表面につけられる最初の一筆がその物理的な平面性を破壊するのであり、モンドリアンの形状も依然としてある種の3次元のイリュージョンを示唆している。ただ今にして見れば、それは厳密に絵画としての、つまり厳密に視覚的な3次元性なのである2。

ここで首を捻る人は、グリーンバーグの見ているものが見えていない。それは現在でも画像処理ソフトの基本単位をなしている「レイヤー」である。「表面につけられる最初の一筆」によって、それと支持体面のあいだに(だから3次元性と言われる)レイヤーが出現し、全体が単なる物体の表面から「画面」となる、つまり「物理的な平面性」は破壊される。それは「晩年のモネ」が睡蓮を描き添えて露出させる水鏡でもある。目に見えるものは水面に映った空や雲や木々と、睡蓮だけであるが、両者のあいだに水面=レイヤーが出現する。つまりレイヤーは、デュシャン流に言えば、脳内現象(「グレイ・マター」)であって「網膜的」ではない。グリーンバーグの純粋視覚的平面とは脳内で生じる、見えない平面である。視覚至上主義とはレイヤー至上主義なのである。[…] こうして、枠に張られただけのカンヴァスでもすでにして一枚の絵として存在する—必ずしも成功した絵ではないが3。

モネの『睡蓮』シリーズよりClaude Monet, The Water Lilies – The Clouds, 1920–1926, Musée de l’Orangerie, Paris

2 グリーンバーグ「モダニズムの絵画」『グリーンバーグ批評選集』(藤枝晃雄編訳、剄草書房2005年)p.69-70

3 Clement Greenberg “After Abstract Expressionism” The Collected Essays and Criticism Vol.4 (The University of Chicago Press, 1995) p.131-2

絵画の本質はレイヤーにある、そのレイヤーは実体ではなく脳内現象であるから、見ようと思えば(「感性の高まり」)どこにでも、レディメイドの白いカンヴァスにも、見ることが出来る。ただそれは見る人の脳に100%依存する絵であり4、それを絵にしたのは画家ではなく観者だから、成功した絵画と言うわけにはいかない、と。

もともとレイヤーとは、遠近図法の投影面(レオナルドの「ガラス板」)であり、カメラオブスクラで像が映し出されている壁であり、映画が投影されているスクリーンである。それは「屈折光学的芸術」の基底面とされる。

主体(作者、読者、観客、あるいは、見る人)が前方に視線を向け、主体の眼(あるいは、精神)が頂点となるような、三角形の底辺を引く限り、つねに《舞台表現》représentationは残るだろう。[…] 舞台、額縁画(タブロー)、ショット、区切られた長方形等が、演劇、絵画、映画、文学、つまり、音楽以外のすべての《芸術》、屈折光学的芸術とでも称し得る芸術を考察させる条件である5。

写真とは、ここから「主体」を消去したメディウムである。主体を前提とせずに存在する、可視像の基底面として、レイヤーが本質的に写真的であることに、グリーンバーグも気づいていた。すでに1910年にブラックは、陰影を欠き何が描かれているのかはっきりしない絵「ヴァイオリンとパレットのある静物」のなかへ、くっきりと影を落とす大層リアルな釘を描き入れていたが、それは、キュビスムのぼんやりと不確かなイリュージョン空間と表面のあいだに一種の写真的空間a kind of photographic spaceを挿入するためであった[…] 6

画面上部に釘が描かれている

Georges Braque, Violin and Palette,

1909-1910,

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

4 デュシャンは白いカンヴァスではなく、まさに「透明な基底面」としての既製品のガラスを利用した。「大ガラス」はそれに奇妙な画像を付加したレディメイド・エデと見なせる。「出現apparition」と「外観apparence」というデュシャンの二分法では、出現は外観を生成する鋳型であり、「この鋳型はそれ自体は物体ではなく、n次元におけるこの物体の本質的な点の、n-1次元における映像 imageなのである。」(Marcel Duchamp Duchamp du signe suivi de Notes. Écrits réunis et présentés par Michel Sanouillet et Paul Matisse, Nouvelle édition par Anne Sanouillet et Paul B. Franklin, (Paris: Flammarion, 2008) p.122)。「レイヤー」としてのレディメイドのガラス板の上に、四次元で「出現」する純粋絵画の三次元の鋳型として奇妙な「映像」が載っている、と。

5 ロラン・バルト「ディドロ、ブレヒト、エイゼンシュテイン」『第三の意味』(沢崎浩平訳、みすず書房1984年)p.144

6 Clement Greenberg “The Pasted Paper Revolution” The Collected Essays and Criticism Vol.4 (The University of Chicago Press, 1995) p.62

コラージュとは、異物(睡蓮、釘、紙片、一筆・・・)を追加することによって、それまで見えなかった基底面(水面、レイヤー)を出現させる操作である。この操作はすでに出現した面に対しても遂行されるから、コラージュとは新しいレイヤーを次々と重ねていくプロセスでもある。

キュビスムの絵画はレイヤーのコラージュと見なせるが、周知のようにコーリン・ロウはそこに2つの様態「文字通りの透明性」と「現象としての透明性」を区別した。前者は重なり合うレイヤーの上下関係が保たれて、画面全体が透明なレイヤーの層(「写真的空間」)として現れる状態である。レイヤー至上主義者はそこで立ち止まり、現れた「厳密に視覚的な3次元性」のなかへ没入する。後者は、レイヤーの上下関係が入り乱れ、透明な層状空間が出現しない代わりに、矛盾し合うレイヤー群が同時存在するその結果として透明性が導出される。ここでは、レイヤーへの還元ではなく、レイヤーの重合関係を掻き乱すプロセスとしてのコラージュが問題なのである。

さて、所与の状態のなかへ、新しいレイヤー、新しいフレームを追加することを写真で言い換えれば、所与の世界を新しいフレームで切り取り、そのなかでピントを合わせる(ピント面=レイヤーを挿入する)操作である。1910〜20年代にかけて、スティーグリッツの『Camera Work』や291ギャラリーを舞台に、そしてピカソ、ブラック、デュシャン、ピカビアの影響下に、写真はモダニズムを迎える。発生期のモダニズム写真とは、キュビスムそしてダダの「抽象の力」によって変貌したピクトリアル写真だった。写真家とは、変化し続ける外界を、コラージュのプロセスに変換する主体であり、その結果として生み出される写真=コラージュは、その主体の相関的客体物objective correlative(エリオット)であり、等価物equivalentなのである。

スティーグリッツの『イクイヴァレント』シリーズより“Equivalent” (1925),one of many photographs of the sky taken by Stieglitz.

しかし、コラージュが「基底面の絶えざる更新」という本質を見失って、一枚の平面上に雑多な要素を配分するだけのコンポジションへと堕落したように、モダニズム写真の本質も30〜40年代にかけて忘れられていった。そもそもコラージュのプロセス性と写真の一回性は相容れなかった。スティーグリッツは20年代後半のイクイヴァレントから30年代の窓外の摩天楼写真まで、同じ対象をシリーズとして撮影し続けることで一種のプロセス性を仮構していたが、シュールリアリズム〜ドキュメンタリーの興隆とともに、写真家たちは一回限りの「潜在的な基底面の出現」の時点で立ち止まるようになる。世界は現実と超現実へ二層化し(文字通りの透明性)、あの基底面は「潜在するシュールな世界」と呼ばれ、写真家の使命は「決定的瞬間」に現前する「あるがままの世界」を「ドキュメント」することだ・・・といったリアリズム=シュールリアリズムのディスクールが支配的になっていく。そして戦後、1950〜60年代に、MoMAのシャーカフスキーによって、ウジェーヌ・アジェとウォーカー・エヴァンス『American Photographs』を理想型とする、写真のモダニズム=リアリズムの再定義が行われた時、そこに写真の「抽象の力」の場所はなかった。

しみず・みのる

同志社大学教授。著書に『日々是写真』『プルラモン―単数にして複数の存在』『陶芸考ー現代日本の陶芸家たち』など。

〈展覧会情報〉

「岡﨑乾二郎の認識 — 抽象の力——現実(concrete)展開する、抽象芸術の系譜」

2017年4月22日[土]-2017年6月11日[日] 豊田市美術館

(2017年6月9日公開)