文化時評12:加納俊輔「森を見て木に迷う」@千總ギャラリー

コラージュ、底抜けで底なし

文:清水 穣

2023.05.17

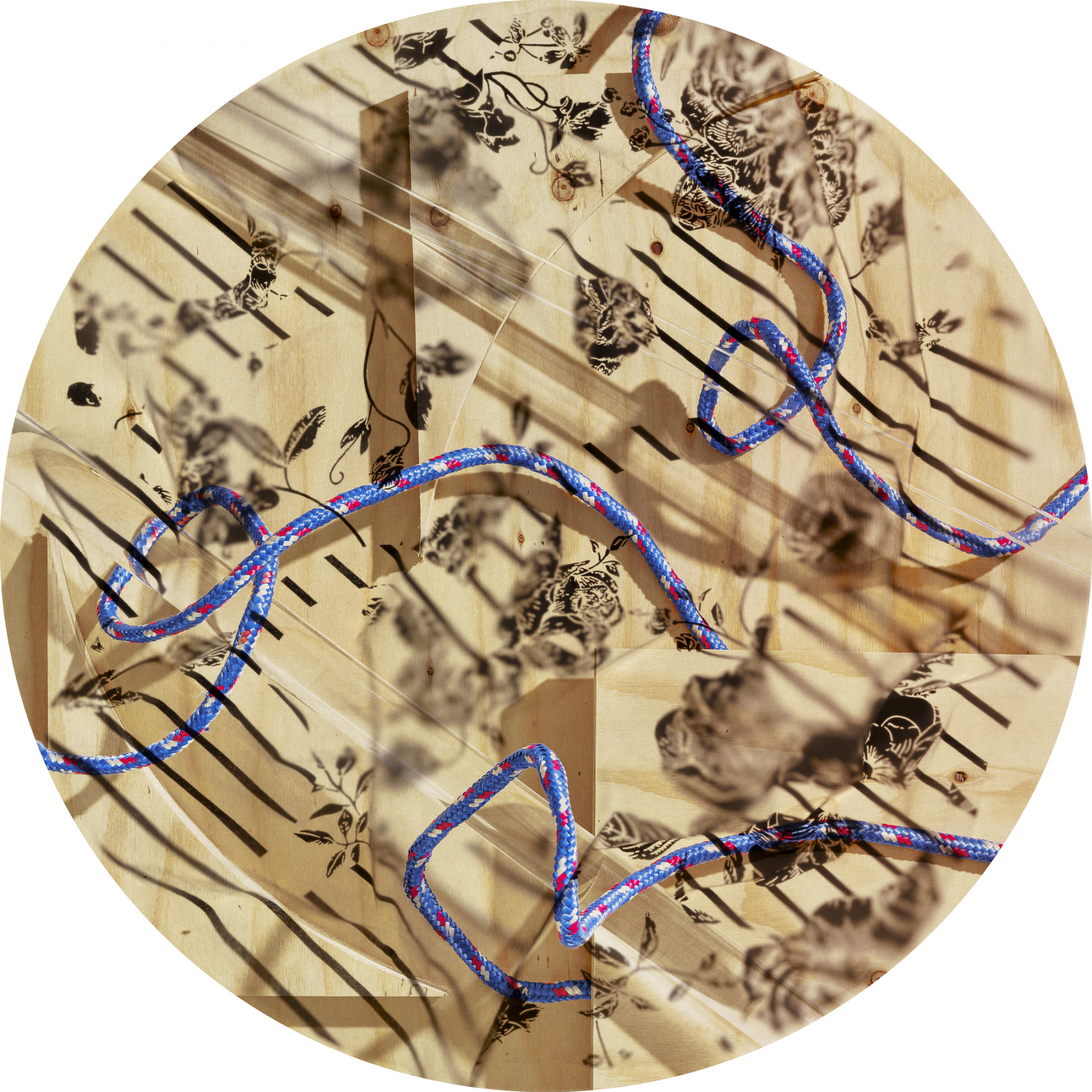

Inkjet print, lumber, 600x600mm

ポストモダン・アートが退潮していった後の80年代末から90年代にかけて、20世紀初頭のモダニズムに「回帰」したりそれを「アプロプリエイト」したりするのではなく、モダニズムの中に、ただし、ヨーロッパに限定されないグローバルで不均一な運動として捉えなおされたそれの中に、誤解されて現在へ伝わった系譜、見損なわれていた要素、芽吹かなかった可能性の種などを見出して、それを現在の表現へと展開する傾向が顕在化してきた。リチャード・タトルや岡﨑乾二郎に代表されるその傾向は、21世紀に入って「複数のモダニズム」あるいは「オルタナティヴ・モダン」などと呼ばれる潮流と合流して、現在では、「社会的関与の芸術」とともにアート・ワールドを二分しているといって良いだろう。なかでも、ピカソとブラックによって1912年に発明された「コラージュ」は、その本質が十分に理解されぬまま、「異質な要素を組み合わせた、平面や立体のコンポジション」と誤解されて受け継がれてきた系譜の一つである。だから国と地域を問わずメディアを問わず、現在の多くの作家がコラージュを用いることは当然ではあるのだが、そのほとんどが誤解を反復して終わっている1 。

ではコラージュとはなにか。「森を見て木に迷う」ことである、と。個展のタイトルは、コラージュを見る経験を端的に表した言葉にほかならない。全体として森が見えているのだが、個々の木を特定しようとすると出来ない。なぜなら、特定するために必要な「地面」が確定できないからである。要するに、コラージュとは、この一番下の地面、基底となる面、認識の支えとなるべき面等々をつねに不確定にし、宙吊りにし続けるプロセスなのである。

コラージュは、端的に「レイヤー」のコラージュである。レイヤーとは、すべての可視像(イリュージョン、イメージ)の基盤となる、不可視で非物質的な平面のことで、古くは(デイヴィッド・ホックニーの『秘密の知識』によれば)1500年頃以降、凹面鏡による像の投影面として多くの画家によって密かに導入され始め、17世紀の騙し絵ではその不可視性と非物質性すら認識されており(ヘイスブレヒツのカンヴァスの裏)、時代を下って、マネの「フォリー・ベルジェールのバー」の大きな鏡、モネの睡蓮連作における水面、戦後のカラーフィールド・ペインティング、ゲルハルト・リヒターのフォト・ペインティングやアブストラクト・ペインティング、さらには、フォトショップを始めとするデジタル画像加工ソフトの基本概念として、相変わらず現在の我々の視覚を支配している制度である。 レイヤーを「見せる」には、ある像が平面上にある事を意識させれば良い。モネは水面に浮かぶ睡蓮を描き加え、リヒターはブレや暈けを使い、画面に絵の具をぶちまけスキージで削り取る。写真家はもっと単純に、浅い被写界深度でピントを合わせる。1つアクションを加えることによって、見えていなかった面(水面、鏡面、ピント面)が浮かびあがるわけである。しかしこれがコラージュなのではない。レイヤーが1枚浮かびあがると、当然、我々は最初の面(A)とその上の像(B)を区別する。「コラージュ」とはこの階層の秩序(下から順にA、B)を、次々と裏切ること、転覆することである。作家はCを追加することによって(AB)を1枚のレイヤーに圧縮し、レイヤーの階層を横断してDを重ね、そのDと最初のAを圧縮してその上にEを重ね……等々、最終的には階層の順序のみならず、各層それぞれの区別すら曖昧にする。レイヤーを出現させるには、基底面を示唆する何かをコラージュしなければならないが、コラージュとは同時に、そうして出現した基底面を次々と更新し、レイヤーの階層性を裏切るプロセスなのである。逆に言えば、基底となる面、どん突きの面が見えてしまえば、そこでコラージュは終わる。

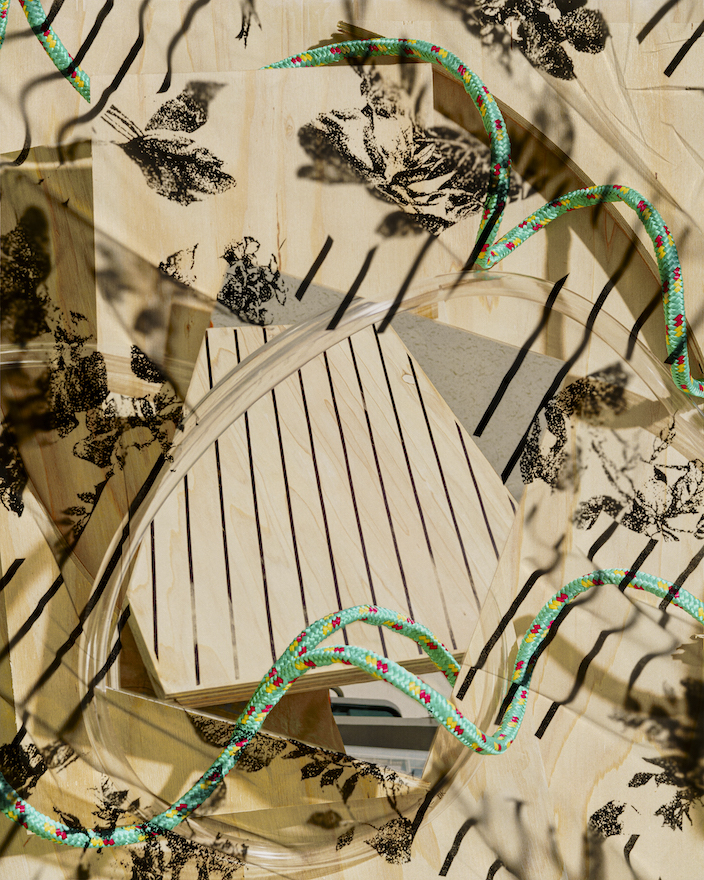

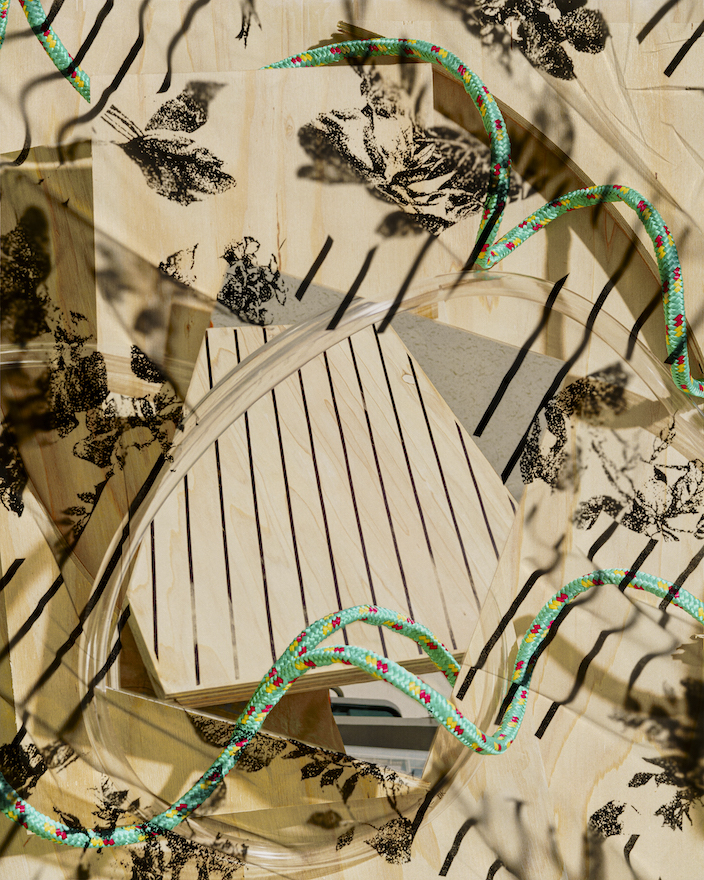

平面を示唆するための加納の方法は実に変化に富んでいる。本展で用いられている方法を列挙すれば、木目のパターン(→ブラックのfaux bois)、フレーム型、影(→ブラックの釘)、レイヤーを横断する曲線(に見立てた自転車の紐やストライプ)、花柄やストライプ(→壁紙)、そしてピントとボケである。それらを適切に用いて作られたコラージュ(Pink Shadow)は、マニエリスティックとすら言える見事な洗練を示している。

平面を示唆するための加納の方法は実に変化に富んでいる。本展で用いられている方法を列挙すれば、木目のパターン(→ブラックのfaux bois)、フレーム型、影(→ブラックの釘)、レイヤーを横断する曲線(に見立てた自転車の紐やストライプ)、花柄やストライプ(→壁紙)、そしてピントとボケである。それらを適切に用いて作られたコラージュ(Pink Shadow)は、マニエリスティックとすら言える見事な洗練を示している。

さて、20世紀初頭のコラージュに、こうして新たなオマージュを捧げている加納俊輔が、そこからただ一つ受容しない方法が「文字」である。周知のように、ピカソやブラックのコラージュには、平面を示唆する方法としてステンシル文字や、新聞の切り抜きが登場する。文字や記事は当然読むことができて、作品の外の意味や文脈を、作品の中へ持ち込むこととなる。そして多かれ少なかれ、文字が「現実世界」の記号として選択されて持ち込まれていることに疑いの余地はない。それを用いないということは、加納のコラージュが形式的に閉じており、作品外の意味や文脈を「選択して意図的に」持ち込ませないということである。これは作家が、「紅旗征戎我が事にあらず」の立場にたっているから、というよりも、コラージュが無根拠であることに忠実であるからだろう。上で述べたように、コラージュとは基底面を転覆し続けるプロセスである。これを形式的に読めば、地となる面、最初の面を作らないということであり、政治的に読み替えるならば、「物自体」「あるがままの世界」といった、根拠への還元に基づく思考そのものを批判することなのだ。

さて、20世紀初頭のコラージュに、こうして新たなオマージュを捧げている加納俊輔が、そこからただ一つ受容しない方法が「文字」である。周知のように、ピカソやブラックのコラージュには、平面を示唆する方法としてステンシル文字や、新聞の切り抜きが登場する。文字や記事は当然読むことができて、作品の外の意味や文脈を、作品の中へ持ち込むこととなる。そして多かれ少なかれ、文字が「現実世界」の記号として選択されて持ち込まれていることに疑いの余地はない。それを用いないということは、加納のコラージュが形式的に閉じており、作品外の意味や文脈を「選択して意図的に」持ち込ませないということである。これは作家が、「紅旗征戎我が事にあらず」の立場にたっているから、というよりも、コラージュが無根拠であることに忠実であるからだろう。上で述べたように、コラージュとは基底面を転覆し続けるプロセスである。これを形式的に読めば、地となる面、最初の面を作らないということであり、政治的に読み替えるならば、「物自体」「あるがままの世界」といった、根拠への還元に基づく思考そのものを批判することなのだ。

華麗なマニエリスムを見せつけるPink Shadowに対し、ストレート写真(spacious notion)は、同じことをストレートに、すなわち一切の画像操作なしに、ただ目の前の世界を切り取るだけで実現するものである。ビデオ作品(the contact slips)は、一見、穴の空いた鏡を使った複雑なコラージュ動画に見えるが、実は異なる2つのアングルから撮影した同じプロセスを、クロマキーによって重ね合わせているに過ぎない(穴の空いたそのブルーの板そのものも画面に登場する)。これらは、加納のマニエリスムに穴を穿っているように見える。コラージュの本質が脱構築的だからといって、現実世界に関わっていないわけではないし、関わってはならぬはずもない。加納のコラージュは、次の段階へ移行しつつあるようだ。

華麗なマニエリスムを見せつけるPink Shadowに対し、ストレート写真(spacious notion)は、同じことをストレートに、すなわち一切の画像操作なしに、ただ目の前の世界を切り取るだけで実現するものである。ビデオ作品(the contact slips)は、一見、穴の空いた鏡を使った複雑なコラージュ動画に見えるが、実は異なる2つのアングルから撮影した同じプロセスを、クロマキーによって重ね合わせているに過ぎない(穴の空いたそのブルーの板そのものも画面に登場する)。これらは、加納のマニエリスムに穴を穿っているように見える。コラージュの本質が脱構築的だからといって、現実世界に関わっていないわけではないし、関わってはならぬはずもない。加納のコラージュは、次の段階へ移行しつつあるようだ。

——————————–

——————————–

(注)

1 ちなみに再評価著しい大竹伸朗の芸術の本質はコラージュではなく、集積や蓄積(accumulation)である。そこにレイヤーのコラージュが見えたとしても、それは見る者がそのような見方を適用したに過ぎない。 ——————————–

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

『加納俊輔 個展「森を見て木に迷う」』は、千總ギャラリーで2023年6月12日まで開催中。

コラージュは、端的に「レイヤー」のコラージュである。レイヤーとは、すべての可視像(イリュージョン、イメージ)の基盤となる、不可視で非物質的な平面のことで、古くは(デイヴィッド・ホックニーの『秘密の知識』によれば)1500年頃以降、凹面鏡による像の投影面として多くの画家によって密かに導入され始め、17世紀の騙し絵ではその不可視性と非物質性すら認識されており(ヘイスブレヒツのカンヴァスの裏)、時代を下って、マネの「フォリー・ベルジェールのバー」の大きな鏡、モネの睡蓮連作における水面、戦後のカラーフィールド・ペインティング、ゲルハルト・リヒターのフォト・ペインティングやアブストラクト・ペインティング、さらには、フォトショップを始めとするデジタル画像加工ソフトの基本概念として、相変わらず現在の我々の視覚を支配している制度である。 レイヤーを「見せる」には、ある像が平面上にある事を意識させれば良い。モネは水面に浮かぶ睡蓮を描き加え、リヒターはブレや暈けを使い、画面に絵の具をぶちまけスキージで削り取る。写真家はもっと単純に、浅い被写界深度でピントを合わせる。1つアクションを加えることによって、見えていなかった面(水面、鏡面、ピント面)が浮かびあがるわけである。しかしこれがコラージュなのではない。レイヤーが1枚浮かびあがると、当然、我々は最初の面(A)とその上の像(B)を区別する。「コラージュ」とはこの階層の秩序(下から順にA、B)を、次々と裏切ること、転覆することである。作家はCを追加することによって(AB)を1枚のレイヤーに圧縮し、レイヤーの階層を横断してDを重ね、そのDと最初のAを圧縮してその上にEを重ね……等々、最終的には階層の順序のみならず、各層それぞれの区別すら曖昧にする。レイヤーを出現させるには、基底面を示唆する何かをコラージュしなければならないが、コラージュとは同時に、そうして出現した基底面を次々と更新し、レイヤーの階層性を裏切るプロセスなのである。逆に言えば、基底となる面、どん突きの面が見えてしまえば、そこでコラージュは終わる。

Pink_Shadow_93, 2023

Pink_Shadow_97, 2023

specious notion_46, 2023

specious notion_47, 2023

the_contact_slips, 2022

Installation view

(注)

1 ちなみに再評価著しい大竹伸朗の芸術の本質はコラージュではなく、集積や蓄積(accumulation)である。そこにレイヤーのコラージュが見えたとしても、それは見る者がそのような見方を適用したに過ぎない。 ——————————–

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

『加納俊輔 個展「森を見て木に迷う」』は、千總ギャラリーで2023年6月12日まで開催中。