文化時評18: 大阪中之島美術館『長沢芦雪 ー奇想の旅、天才絵師の全貌ー』& 京都市京セラ美術館『竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー』

温故知新、温故知故:芦雪と栖鳳

文:清水 穣

2023.11.21

(展示は11月5日まで)

橋本治は、日本絵画は応挙の「写生」とともに「曲がり角」をむかえたと論じている1。それ以前、絵画(水墨画)とは精神世界の「画」であった。そもそも目に見えぬ精神世界の絵であるから、一見奇妙な描き方には事欠かない。世俗の眼に奇妙であっても精神の眼にとってはそれこそが「画」である。何か分からないものが描いてあっても、高僧や士人が「山水である」と言えばそれは真の山水である。他方で、高い精神性が是として生み出した奇妙な線も、やがては新技法として定着していく。水墨の歴史とは、精神性が生み出した斬新な表現を、単なる技法として世俗化してきた過程でもあるのだ。つまり絵画とは不可視の精神性と可視の技法の間の拮抗だった。

だが「写生」は精神性を捨て「絵図」を自律させた。そこにあるのは対象と技巧だけ、応挙が「付立て」の技法によって藤の枝と抽象的曲線を切れ目なく連続させるとき(「藤花図」。1776年、根津美術館蔵)、絵画は具象と筆致の間の均衡と化したのである。超絶技巧だけがあって思想的内容のない応挙の「絵図」を、蕭白が批判したことはよく知られている。

「写生」とはなにか。狩野派、大和絵、琳派、南画、文人画といった多彩な技法や美学が一定の飽和状態にあった18世紀の京都で、眼鏡絵(遠近法)や中国版本そして沈南蘋を触媒として、応挙の「写生」が結晶する。それは三つの否定に基づいている。絵に漢詩文的教養や思想的意味を優先させない。つまり絵は「読む」ものではなく「見る」ものだ、と。次に均質で空虚な遠近法空間を採らない。西洋絵画のひとつの本質は、すでにこの時点で意識的に排除されている。最後に「写生」は対象をただあるがままに写す「写形」ではない。従って、ラフな筆致か細密描写かという二元論はない。

要するに「写生」とは、漫画家が、ひとたび自分の漫画のキャラクターを描き慣れてくれば、あとはそれを自由に(=あるときは精密に、あるときはラフに)変化させて用いるように、花や鳥、虎や龍をキャラとして自在に生動させることである。予め構築された空っぽの空間の中に虎を容れるのではなく、虎がキャラとして「気韻生動」するとき、その周りに絵画空間が発生する。「写生」画とは、そのように自家薬籠中のものとなったキャラが発生させる、諸空間のコラージュなのだ。そこから、外枠(フレーム)、余白、地面(地平線や水平線、または描かれていなくともそれが存在することの示唆)の本質的重要性が生じる。長沢芦雪は、円山応挙の「型破り」な弟子として知られるが、芦雪が破ったその「型」とはこの「写生」であった。

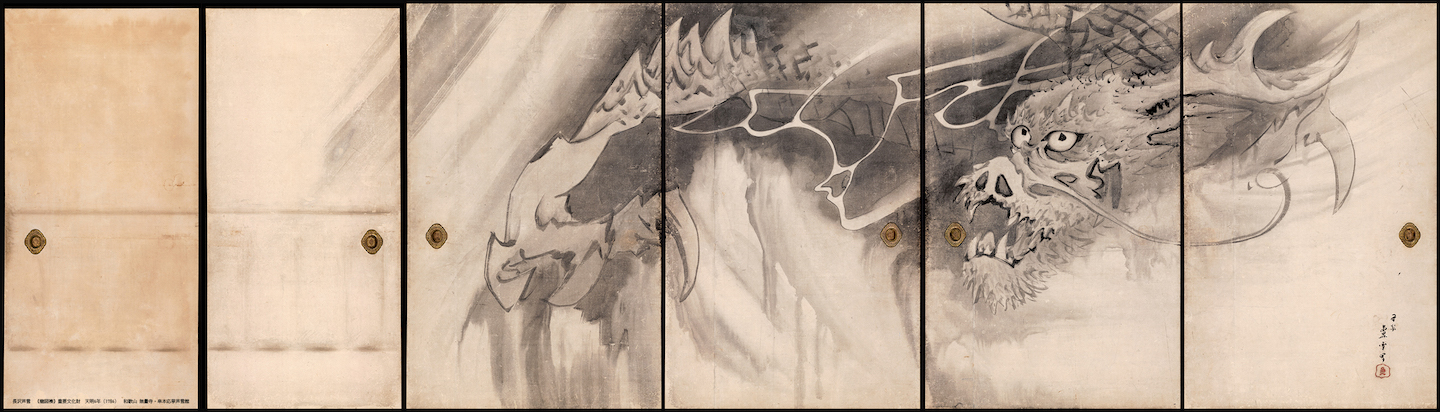

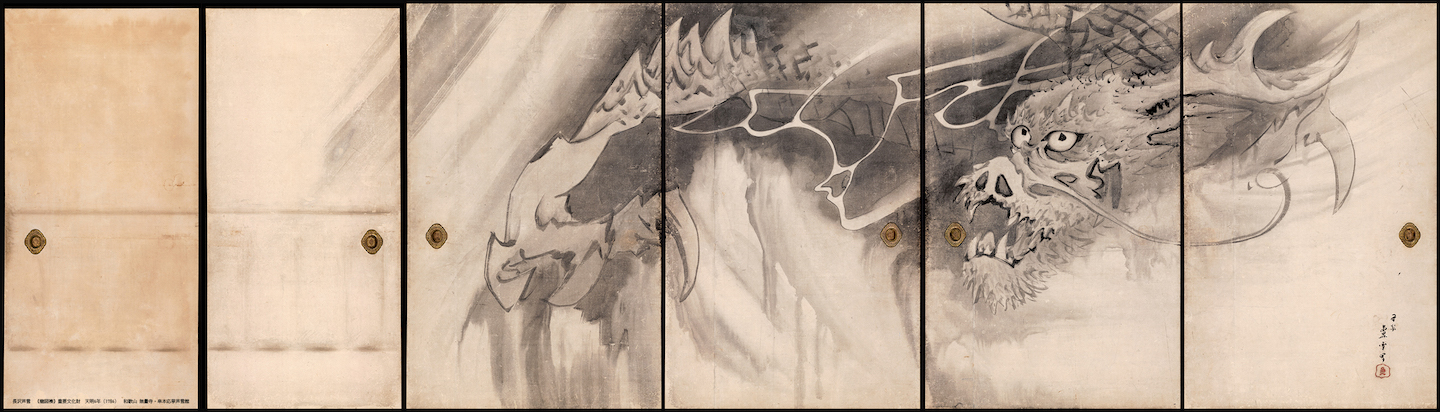

さて「絵画は具象と筆致の間の均衡」と述べたが、その均衡は、ある具象に描き慣れる → 具象と筆致の調和として具象がキャラ化する → 複数のキャラを描く → 複数の空間の発生 → それら空間のあいだの均衡としての地面 → 地面を基盤とする空間に余白が付け加わり → 画面が外枠に到達して → 自ずと一枚の絵画となる、という順序で保たれる。外枠は、キャラの発生に始まる画面の自然な展開の終わりに自ずと現れるので、観る者がとくにそれを意識することはない。「型」を破るとは、この均衡や順序を破ることである。芦雪の場合、応挙とは逆に、はみ出すにせよ収めるにせよ外枠から始め、矢印に逆らって進み、具象と筆致が相争う場としてのキャラ発生へと、一気呵成に到ることであった。

さて「絵画は具象と筆致の間の均衡」と述べたが、その均衡は、ある具象に描き慣れる → 具象と筆致の調和として具象がキャラ化する → 複数のキャラを描く → 複数の空間の発生 → それら空間のあいだの均衡としての地面 → 地面を基盤とする空間に余白が付け加わり → 画面が外枠に到達して → 自ずと一枚の絵画となる、という順序で保たれる。外枠は、キャラの発生に始まる画面の自然な展開の終わりに自ずと現れるので、観る者がとくにそれを意識することはない。「型」を破るとは、この均衡や順序を破ることである。芦雪の場合、応挙とは逆に、はみ出すにせよ収めるにせよ外枠から始め、矢印に逆らって進み、具象と筆致が相争う場としてのキャラ発生へと、一気呵成に到ることであった。

したがって芦雪の成熟期(南紀滞在)以降の作品を観る者は、必ずと言ってよいほど、まずフレームを意識させられる。なるほど芦雪の線は、精密な輪郭線と激しいストロークの両極を大胆に往来するが、その大胆さを可能たらしめるのは外枠である。芦雪はつねにフレームの中にいる。「型」を破った代償は「枠」であった。フレームの意識が外れないということは、つまり芦雪の絵は、つねに「絵の絵」なのである。応挙の幽霊図(図録13)と芦雪の、ほぼ同じ構図の幽霊図(図録14)を比べれば、それは明らかであろう。芦雪は「幽霊図」を描いており、幽霊の足だけでなく外枠の右下角をも消している。外枠が壊れて幽霊図から幽霊が出てくる(キャラ化する)場面の絵なのである。応挙と芦雪、絵画としての絵画と、絵画についての絵画、この二人を並べるだけですでに余地はない。

したがって芦雪の成熟期(南紀滞在)以降の作品を観る者は、必ずと言ってよいほど、まずフレームを意識させられる。なるほど芦雪の線は、精密な輪郭線と激しいストロークの両極を大胆に往来するが、その大胆さを可能たらしめるのは外枠である。芦雪はつねにフレームの中にいる。「型」を破った代償は「枠」であった。フレームの意識が外れないということは、つまり芦雪の絵は、つねに「絵の絵」なのである。応挙の幽霊図(図録13)と芦雪の、ほぼ同じ構図の幽霊図(図録14)を比べれば、それは明らかであろう。芦雪は「幽霊図」を描いており、幽霊の足だけでなく外枠の右下角をも消している。外枠が壊れて幽霊図から幽霊が出てくる(キャラ化する)場面の絵なのである。応挙と芦雪、絵画としての絵画と、絵画についての絵画、この二人を並べるだけですでに余地はない。

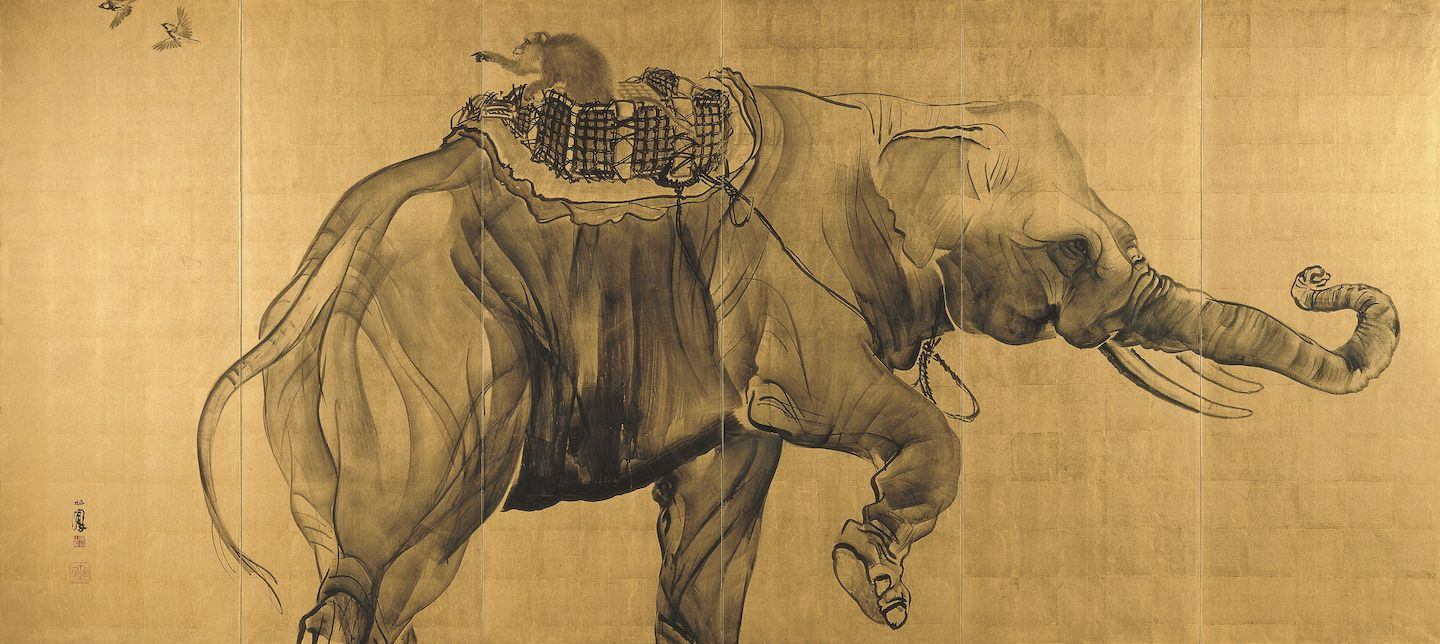

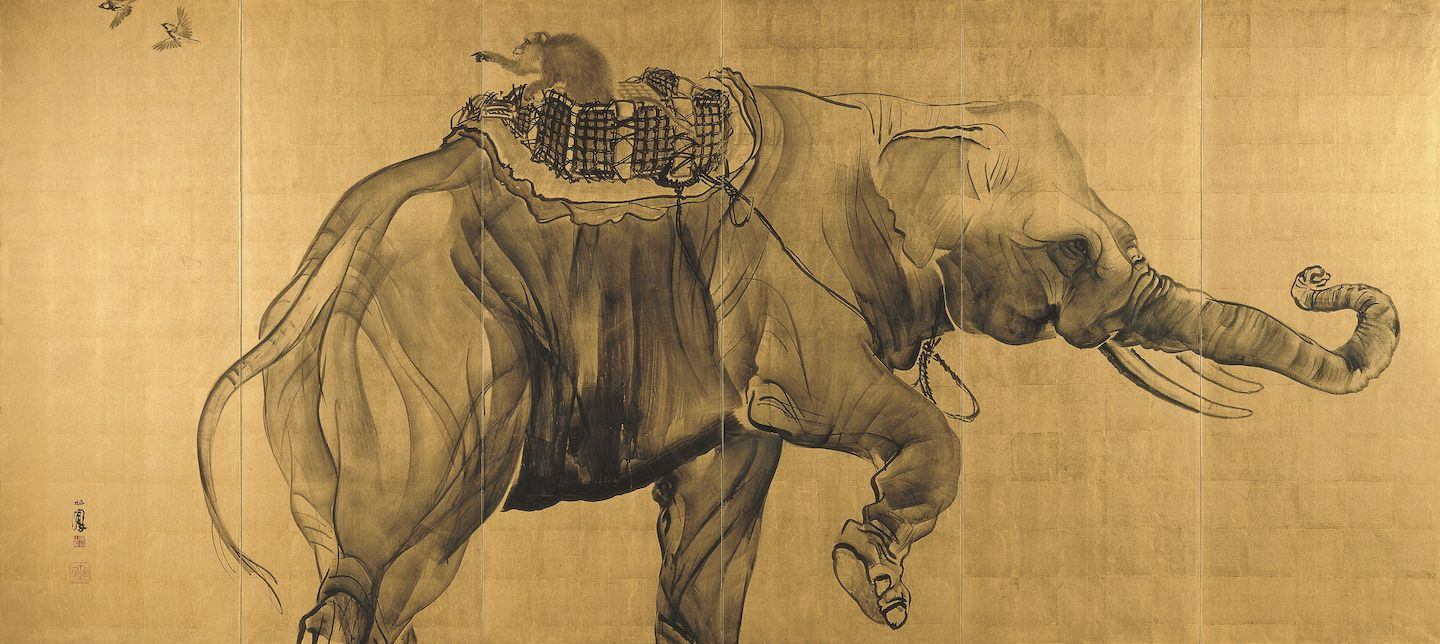

渡欧して現地の動物園で実物を見てきた栖鳳の象や虎は、こなれた円山・四条派の流儀で描かれているが、顔や毛並みが実物に近すぎて、つまり「写形」に傾いて、「写生」になりきらない。虎がキャラになる前に、妙な劇画タッチが混入して、すべてを台無しにしたとでも言えようか。それでも虎・獅子図(1901年)や象図(1904年)は、金地に墨やセピアを用いて見事な筆致で描かれており、観る者を唸らせるが、後年の「猛虎」(1930年)など、キッチュなぬいぐるみのようで恥ずかしいほどだ。全体に、伸びやかな筆致で素早く描かれた花鳥動物が優れていて、本画になるととたんに固まって生気がなくなる。

渡欧して現地の動物園で実物を見てきた栖鳳の象や虎は、こなれた円山・四条派の流儀で描かれているが、顔や毛並みが実物に近すぎて、つまり「写形」に傾いて、「写生」になりきらない。虎がキャラになる前に、妙な劇画タッチが混入して、すべてを台無しにしたとでも言えようか。それでも虎・獅子図(1901年)や象図(1904年)は、金地に墨やセピアを用いて見事な筆致で描かれており、観る者を唸らせるが、後年の「猛虎」(1930年)など、キッチュなぬいぐるみのようで恥ずかしいほどだ。全体に、伸びやかな筆致で素早く描かれた花鳥動物が優れていて、本画になるととたんに固まって生気がなくなる。

とりわけ人物画―「アレ夕立に」(1909年)、「絵になる最初」(1913年)―の高い評価が、私には理解できない。後者など、和室の室内で、裸になるのを恥じらうモデル(芸妓?)が、着物を落としかねている情景であろうが、ヌードと着物の幾何学模様を、いったい対比させたかったのか、それとも(2歳年上のクリムトのように)連続させたかったのか。栖鳳の活躍をヨーロッパで言えば、1900年代の画家(同じ1864年生まれの作家を探せばハンマースホイやロートレック! シニャック、ムンクは一つ年上)が、18世紀の絵を描いて評価された、と。彼の時代の京都が、こと日本画に限っては、18世紀の京都より後退した世界だったということになろう。

とりわけ人物画―「アレ夕立に」(1909年)、「絵になる最初」(1913年)―の高い評価が、私には理解できない。後者など、和室の室内で、裸になるのを恥じらうモデル(芸妓?)が、着物を落としかねている情景であろうが、ヌードと着物の幾何学模様を、いったい対比させたかったのか、それとも(2歳年上のクリムトのように)連続させたかったのか。栖鳳の活躍をヨーロッパで言えば、1900年代の画家(同じ1864年生まれの作家を探せばハンマースホイやロートレック! シニャック、ムンクは一つ年上)が、18世紀の絵を描いて評価された、と。彼の時代の京都が、こと日本画に限っては、18世紀の京都より後退した世界だったということになろう。

——————————–

(注)

1 橋本治『ひらがな日本美術史5』(新潮社2003年)51頁、「その七十八 曲がり角に来ていたもの」参照。 2 同書の応挙論「その七十五 〝終わり〟の始まりとなるもの」25頁参照。

——————————–

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

『竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー』展は京都市京セラ美術館で、『長沢芦雪 ー奇想の旅、天才絵師の全貌ー』展は大阪中之島美術館で、それぞれ2023年12月3日まで開催中。

長沢芦雪「龍図襖」 江戸時代 天明6年(1786) 和歌山 無量寺・串本応挙芦雪館蔵

(展示は11月5日まで)

長沢芦雪「虎図襖」 江戸時代 天明6年(1786) 和歌山 無量寺・串本応挙芦雪館蔵

(展示は11月5日まで)

長沢芦雪「牛図」 江戸時代 18世紀 鐵齋堂蔵

左:長沢芦雪「幽霊図」 江戸時代 18世紀

右:円山応挙「幽霊図」 江戸時代 18世紀

左:長沢芦雪「梅花双狗図」 江戸時代 18世紀 個人蔵

右:円山応挙「仔犬図」 江戸時代 天明7年(1787)

*

さて、同時期に京都市京セラ美術館では竹内栖鳳の大回顧展を開催していた。つまり我々は約250年ほど前の円山派の画家と、その約130年後で約130年前の円山・四条派の画家を比較する機会に恵まれたわけである。比較の結果は唖然とするものであった。「絵画界のみ、いつまでも攘夷鎖港を唱ふるは謂れなき事なり、大に開放すべし、大に輸入すべし。而して彼我の特色を研究して以て芸術の進歩を謀るべきなり」という栖鳳の言葉に反して、130年前の温故からは、なにひとつ新しいものを知ることがなかったからである。いったい何を破壊し、創生したというのだろうか。そしてこれは250年前の温故から予想されたことでもあった2。応挙と芦雪によって、部分的ではあれ「西洋」を踏まえて、自立した絵画としての絵画も、「自立した絵画」についての絵画も、概念的にはとうにやりつくされていると言って良いからである。

竹内栖鳳「虎・獅子図」(左隻) 1901年 三重県立美術館蔵

竹内栖鳳「虎・獅子図」(右隻) 1901年 三重県立美術館蔵

竹内栖鳳「象図」(左隻) 1904年頃

(展示は11月19日まで)

竹内栖鳳「象図」(右隻) 1904年頃

(展示は11月19日まで)

竹内栖鳳「猛虎」 1930年 福田美術館蔵

(展示は11月5日まで)

竹内栖鳳「アレ夕立に」 1909年 髙島屋史料館蔵

(展示は11月5日まで)

竹内栖鳳「絵になる最初」 1913年 京都市美術館蔵

——————————–

(注)

1 橋本治『ひらがな日本美術史5』(新潮社2003年)51頁、「その七十八 曲がり角に来ていたもの」参照。 2 同書の応挙論「その七十五 〝終わり〟の始まりとなるもの」25頁参照。

——————————–

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

『竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー』展は京都市京セラ美術館で、『長沢芦雪 ー奇想の旅、天才絵師の全貌ー』展は大阪中之島美術館で、それぞれ2023年12月3日まで開催中。