文化時評24:没後50年 福田平八郎@大阪中之島美術館

媒質と表面―水の画家、福田平八郎

文:清水 穣

2024.05.19

2007年、京都国立近代美術館での回顧展で初めてその全貌を知ってから早17年、屋上屋の展覧会かも知れないと、あまり期待せずに中之島美術館へ足を運んだのであったが、福田平八郎展と並んで「モネ 連作の情景」展が開かれていたことは、私にとって幸運な偶然となった。クロード・モネ(1840-1926)という補助線を得て、福田平八郎(1892-1974)という画家がよく解ったからである。

まず、モネの睡蓮の連作から復習しておこう。刻々と色合いを変える空と白い雲、水辺の木々の反映が、画面いっぱいに描かれ、そこに睡蓮が並べられる。すると睡蓮を浮かべる水面が意識される。画面に広がる美しい反映は、すべてこの水面上の映像であった、と。モネは、本来眼に見えない水面を、映り込む景色と睡蓮によって挟みうちにすることで、水自体を描くことなく出現させる。この、それ自体は不可視で非物質的な平面、目に見える像=絵画のすべてを支える基底面こそ、晩年のモネが追求したものであった。それは、古くは遠近法の投影面であり、カメラ・オブスクラの時代に「レイヤー」として完成され、クレメント・グリーンバーグが「厳密に視覚的な三次元性」としての「平面性」とよんだ、西洋絵画の本質であった。

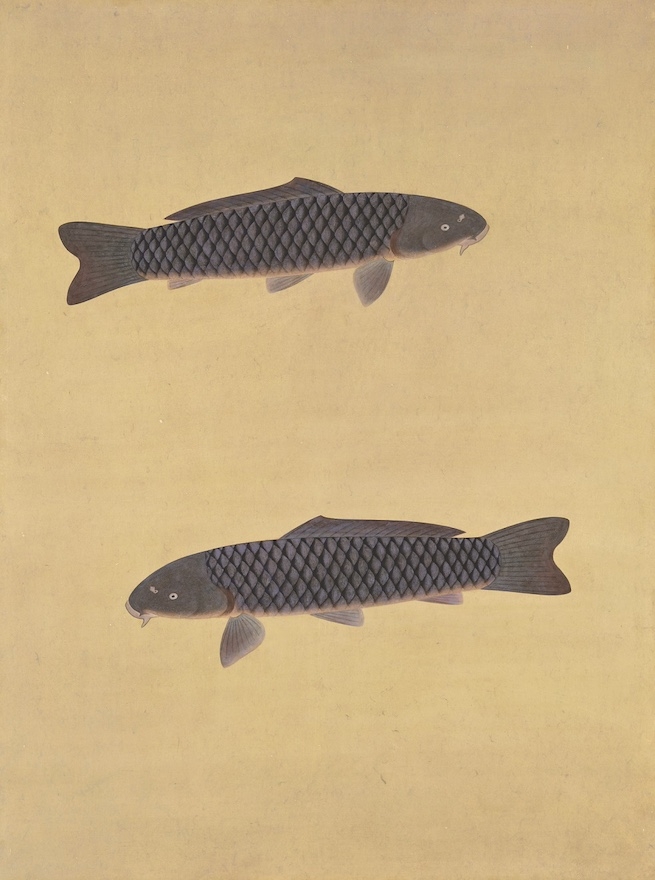

モネは、水自体を描くことなく、風景の反映と睡蓮を用いて、水面=レイヤーを描いた、と。興味深いことに、福田平八郎を福田平八郎にした事実上のデビュー作と見なせる「鯉」(1921年、皇居三の丸尚蔵館)について、画家は似たようなことを述べている。

「ここでみっしり写生をなし得たので、始めて水と云う観念なしに、鯉をはっきり描くこと事も怖くないと思うに至った。…併し、なかなか思い切れぬもので、あの場合でも最後まで水を入れるか、入れないか迷い、水に塗る青金の用意までしていた。到頭出品の最後の時間もぎりぎりになって、そのままにする事を決意した次第[後略]」1

モネは、水自体を描くことなく、風景の反映と睡蓮を用いて、水面=レイヤーを描いた、と。興味深いことに、福田平八郎を福田平八郎にした事実上のデビュー作と見なせる「鯉」(1921年、皇居三の丸尚蔵館)について、画家は似たようなことを述べている。

「ここでみっしり写生をなし得たので、始めて水と云う観念なしに、鯉をはっきり描くこと事も怖くないと思うに至った。…併し、なかなか思い切れぬもので、あの場合でも最後まで水を入れるか、入れないか迷い、水に塗る青金の用意までしていた。到頭出品の最後の時間もぎりぎりになって、そのままにする事を決意した次第[後略]」1

「鯉」は鯉の絵ではなく、水の絵なのである。しかもモネとは異なり、平八郎は鯉(と鯉が落とす影による水底)を描くだけで、水を描いているのだ。

「鯉」は鯉の絵ではなく、水の絵なのである。しかもモネとは異なり、平八郎は鯉(と鯉が落とす影による水底)を描くだけで、水を描いているのだ。

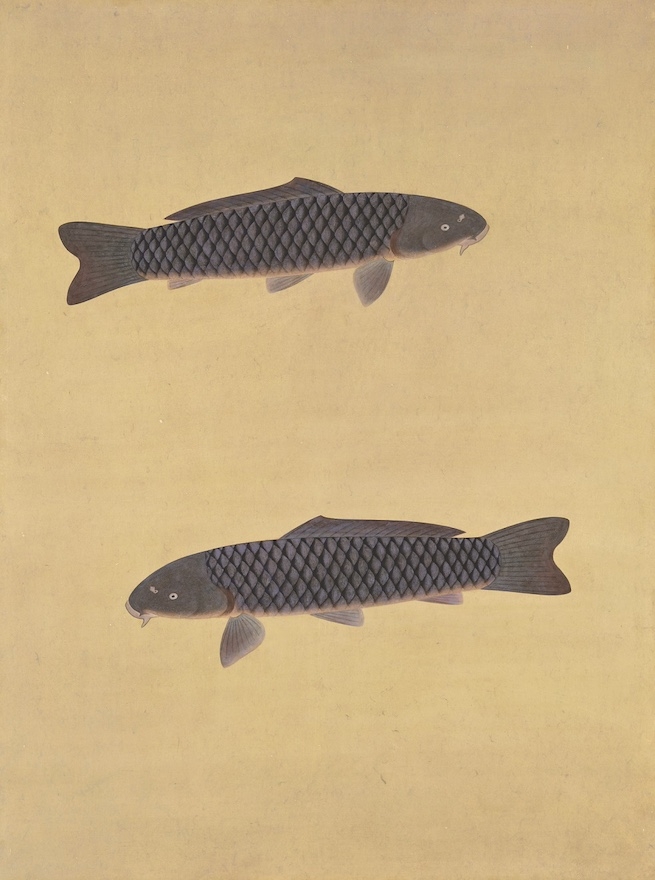

水を描かないという思い切りは、平八郎にとっても不安定なものであった。例えば、すでに同年の「游鯉」(1921年)では、餌に群がる鯉が作り出す、波紋による水面の描写が登場してしまう。平八郎が当時、モネの睡蓮を見ていたかどうかはわからないが、「夏池」(ca.1922年、二階堂美術館)には蓮の葉による水面の表現があり、晩年には、モネ的な挟み撃ちによる水面表現(「春雨」1964年;「水」1958年)も登場する2。

水を描かないという思い切りは、平八郎にとっても不安定なものであった。例えば、すでに同年の「游鯉」(1921年)では、餌に群がる鯉が作り出す、波紋による水面の描写が登場してしまう。平八郎が当時、モネの睡蓮を見ていたかどうかはわからないが、「夏池」(ca.1922年、二階堂美術館)には蓮の葉による水面の表現があり、晩年には、モネ的な挟み撃ちによる水面表現(「春雨」1964年;「水」1958年)も登場する2。

平八郎は生涯にわたって、媒質としての水と表面としての水のあいだを動いている。平八郎が最もオリジナルであるのは、前者においてである。「草河豚・鰈」(ca.1924年)を見よう。池の底を示した鯉の影は、ここでは海底に横たわる鰈で表されているが、その海底は、草河豚が泳ぐ海水の空間へとそのまま連続してしまう。「緋鯉」(1930年)では、池に降る雨と、池の中の緋鯉が、連続して描かれている(水面の波紋は描かれてはいるが、淡すぎて水面を構成しない)。

平八郎は生涯にわたって、媒質としての水と表面としての水のあいだを動いている。平八郎が最もオリジナルであるのは、前者においてである。「草河豚・鰈」(ca.1924年)を見よう。池の底を示した鯉の影は、ここでは海底に横たわる鰈で表されているが、その海底は、草河豚が泳ぐ海水の空間へとそのまま連続してしまう。「緋鯉」(1930年)では、池に降る雨と、池の中の緋鯉が、連続して描かれている(水面の波紋は描かれてはいるが、淡すぎて水面を構成しない)。

絵画空間を満たす媒質(「水」)とその表面(「水面」)という、平八郎の全画業を貫く二極性は、世界の表面を覆う雪としても現れ(「新雪」ca.1935年、「雪庭」1936年、「新雪」1948年、「雪庭」1958年、「春雪」1949年、「雪庭」1964年、等々多数)、鯉と水、鮎と水の関係は、鳥と空気(「ひよ鳥」1939年、「鳩」1940年)として、さらに、一般的に平八郎の花鳥画における花・鳥と空気として現れ、あるいはまた雲と空(「雲」1950年、大分県立美術館)としても展開される。

絵画空間を満たす媒質(「水」)とその表面(「水面」)という、平八郎の全画業を貫く二極性は、世界の表面を覆う雪としても現れ(「新雪」ca.1935年、「雪庭」1936年、「新雪」1948年、「雪庭」1958年、「春雪」1949年、「雪庭」1964年、等々多数)、鯉と水、鮎と水の関係は、鳥と空気(「ひよ鳥」1939年、「鳩」1940年)として、さらに、一般的に平八郎の花鳥画における花・鳥と空気として現れ、あるいはまた雲と空(「雲」1950年、大分県立美術館)としても展開される。

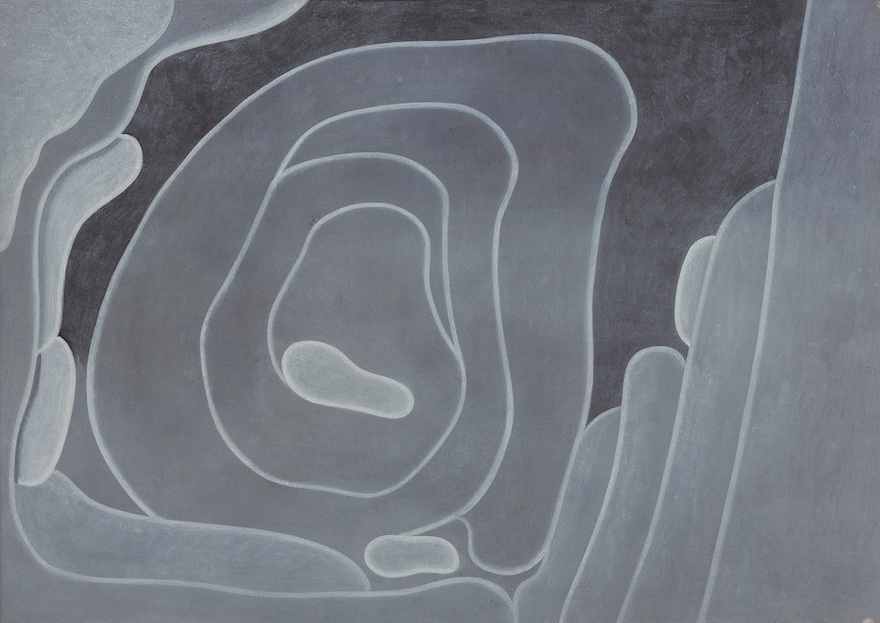

ときに平太郎は、水=媒質を描かないことのために、表面だけに表現を集中させた。「氷」(1955年)は、凍ることで表面と媒質が一体化しボリュームとなった姿であり、「雨」(1953年)は、乾いた瓦の面を濡らし始めた雨の跡によって大気を満たす雨を表現する。

ときに平太郎は、水=媒質を描かないことのために、表面だけに表現を集中させた。「氷」(1955年)は、凍ることで表面と媒質が一体化しボリュームとなった姿であり、「雨」(1953年)は、乾いた瓦の面を濡らし始めた雨の跡によって大気を満たす雨を表現する。

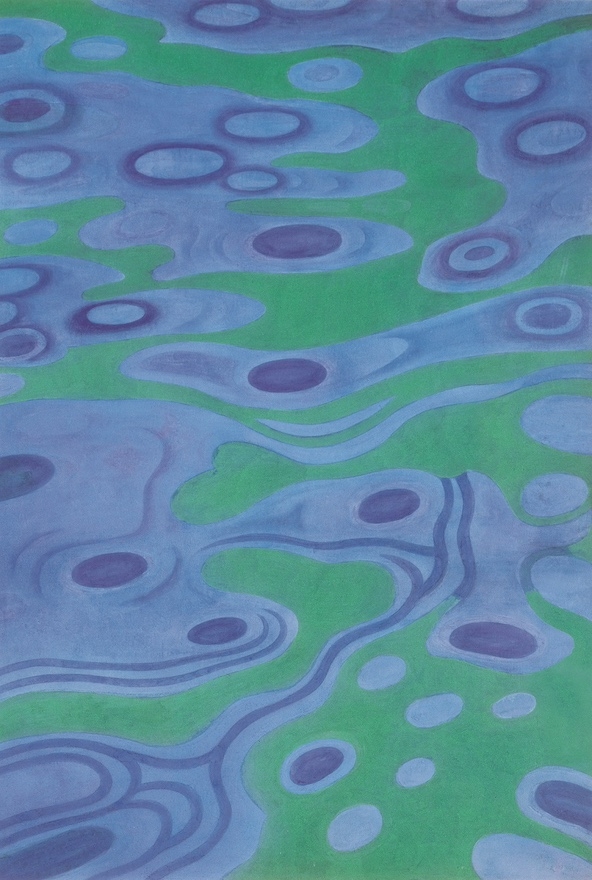

この延長線上に、有名な「漣」(1932年)があるだろう。この作品は、写真家が撮影した水面の写真に基づいているが、平八郎の狙いはあくまでも水面=レイヤーではなく、風が水面を縮れさせる、その表層のパターンを描くことを通じて水=媒質の震えを表現することである。数は少ないが、二極が同時に現れる作品もある。魚と水面のドッキング、「鮎」(1935年)や「鮎」(1940年、大分市美術館)がその例である。

この延長線上に、有名な「漣」(1932年)があるだろう。この作品は、写真家が撮影した水面の写真に基づいているが、平八郎の狙いはあくまでも水面=レイヤーではなく、風が水面を縮れさせる、その表層のパターンを描くことを通じて水=媒質の震えを表現することである。数は少ないが、二極が同時に現れる作品もある。魚と水面のドッキング、「鮎」(1935年)や「鮎」(1940年、大分市美術館)がその例である。

平八郎とモネ、二人の画家の方法の違いは、目指すものの相違である。平八郎の「水」は、モネの「水面=レイヤー」ではなく、鯉や鮎を包み込む媒質としての水である。すべての可視像を支える透明な基底面ではなく、魚を描くことによって絵の中に満ちる透明なボリュームなのだ。モネの「水面」が西洋絵画の本質であったなら、平八郎の「水」こそは日本画の「写生」の本質なのではないだろうか。

不可視で非物質的なレイヤーを、モネは画材(支持体、絵の具)の物質性と拮抗させながら、睡蓮を展開していった(どれだけ油でベトベトに描き、塗り残した支持体面を見せても、レイヤーは出現するのかしないのか)。晩年(1960年代以降)の平八郎は、媒質としての「水」を、すなわち「写生」表現を ―熊谷守一(1880-1977)の影響であろうか― 装飾性・抽象性へと向かって単純化していく。しかしそれによって、描かないことがポイントであったはずの「水」はあいまいな色面構成へと変質し、画面全体が、透明な媒質に満ちるどころか、平板化してしまった。

平八郎とモネ、二人の画家の方法の違いは、目指すものの相違である。平八郎の「水」は、モネの「水面=レイヤー」ではなく、鯉や鮎を包み込む媒質としての水である。すべての可視像を支える透明な基底面ではなく、魚を描くことによって絵の中に満ちる透明なボリュームなのだ。モネの「水面」が西洋絵画の本質であったなら、平八郎の「水」こそは日本画の「写生」の本質なのではないだろうか。

不可視で非物質的なレイヤーを、モネは画材(支持体、絵の具)の物質性と拮抗させながら、睡蓮を展開していった(どれだけ油でベトベトに描き、塗り残した支持体面を見せても、レイヤーは出現するのかしないのか)。晩年(1960年代以降)の平八郎は、媒質としての「水」を、すなわち「写生」表現を ―熊谷守一(1880-1977)の影響であろうか― 装飾性・抽象性へと向かって単純化していく。しかしそれによって、描かないことがポイントであったはずの「水」はあいまいな色面構成へと変質し、画面全体が、透明な媒質に満ちるどころか、平板化してしまった。

——————————–

(注)

1 「”鯉”が水を離れるまで」『美之国』第11巻第8号、昭和10年8月。本展図録222頁。 2 とはいえ、モネの「睡蓮」とは異なり、「波紋」は媒質=水の動きであるから、平八郎が一貫して「面」ではなく「媒質のボリューム」を目指していることは明らかである。

——————————–

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

「没後50年 福田平八郎」展は、大阪中之島美術館で、2024年3月9日~5月6日まで開催された。同展は大分県立美術館に巡回し、7月15日まで開催中。

Claude Monet, The Water Lilies – Setting Sun, 1920–1926, Musée de l’Orangerie, Paris

「鯉」(1921年 皇居三の丸尚蔵館)

「鯉(恋鯉荘にて)」(ca.1923年 並河靖之有線七宝記念財団)

影のない、鯉だけの表現:「鯉」(1954年 平木浮世絵財団)

鯉の代わりに:「鮎」(1958年 大分市美術館)

「游鯉」(1921年)

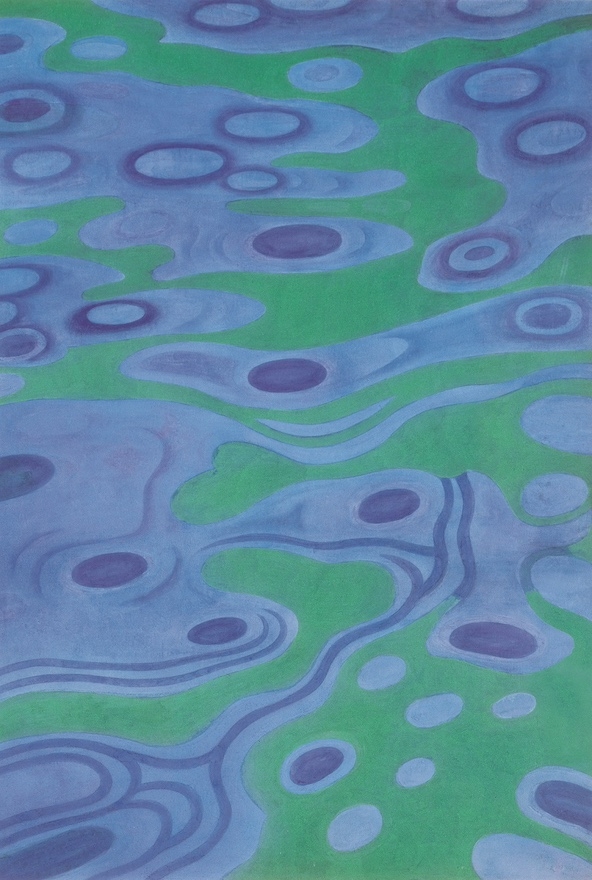

反映と波紋で挟み撃ち:「春雨」(1964年 蘭島閣美術館)

異なる色面と波紋で挟み撃ち:「水」(1958年 大分県立美術館)

「草河豚・鰈」(ca.1924年 大分県立美術館)

「緋鯉」(1930年 京都国立近代美術館)

「新雪」(1948年 大分県立美術館)

「雲」(1950年 大分県立美術館)

「氷」(1955年)

「雨」(1953年 東京国立近代美術館)

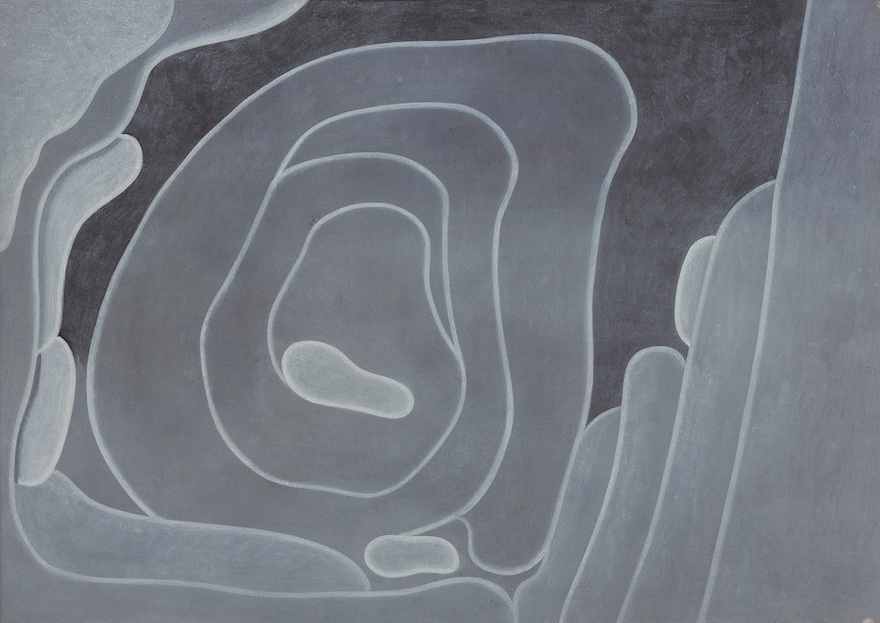

「漣」(1932年 大阪中之島美術館)

——————————–

(注)

1 「”鯉”が水を離れるまで」『美之国』第11巻第8号、昭和10年8月。本展図録222頁。 2 とはいえ、モネの「睡蓮」とは異なり、「波紋」は媒質=水の動きであるから、平八郎が一貫して「面」ではなく「媒質のボリューム」を目指していることは明らかである。

——————————–

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

「没後50年 福田平八郎」展は、大阪中之島美術館で、2024年3月9日~5月6日まで開催された。同展は大分県立美術館に巡回し、7月15日まで開催中。