文化時評25:木村秀樹 個展 − 青磁 ・ 水鳥 −@imura art gallery kyoto

半透明、もう1つの水

文:清水 穣

2024.06.20

Courtesy the artist and imura art gallery (all photos)

前回、福田平八郎の創作には一貫して「媒質としての水」と「レイヤーとしての水面」という二極性が見られることを指摘した。これを「非レイヤー的なもの」と「レイヤー」の対立というふうに変奏すると、木村秀樹の創作もまた、これら2つの極のあいだで、しかも両者を相殺するかのように作られていることが判る。

木村秀樹のキャリアを振り返るとき、「マキシグラフィカ」に触れないわけにはいかないだろう。1988年〜2008年にかけて木村を中心に活動した「マキシグラフィカ」は、イメージを「版」によって刷り重ねるという、逃れようもなくレイヤー的な行為を、「支持体」やインクの「物質性」(=非レイヤー的な要素)と関係させながら、「シルクスクリーン」を絵画でもあり写真でもある重層的メディアとして捉えなおし、その可能性を探究することで版画表現を「マキシ」マムに拡大し、工芸性のくびきから解放した運動であった1。その語法は、レイヤー、コラージュ、物質性、透明性といった20世紀初頭の問題を、時を隔ててシルクスクリーンというメディアの中で展開したものである。「間接的である事、レイヤー(層)構築的である事、分断的な制作プロセス、写真映像と手仕事の等価性、転移・併置・反転・反復によるイメージング」2。木村のすべてのシリーズはそのようなレイヤーのコラージュと見なせる。

他方で、木村のデビュー作は、写真というメディウムにおける「等身大」をテーマとしていた。すべてのメディアは、それがメディア—あいだに挟まる媒介物—であるかぎり、「モノ」としての抵抗をもっている。芸術家の手と眼がそれぞれのメディアを血肉化してその抵抗を克服し、自由自在な表現を実現するわけであるが、それは使う側の人間が慣れただけの話であって、それぞれのメディアは、人の眼や手の馴化を逃れ、「自由自在」の幻想を突き崩す特異点を必ず含んでいる。それはメディアが「モノ」としての他者性を取り戻し、固有の眩暈をひきおこす場所である。

「等身大」は写真にとってそのような眩暈であった。カメラ・オブスクラの時代から写真は、平面上への投影像を光化学的に定着するメディアとして、万人に慣れ親しまれている。平面上に投影された像には、本来、サイズという次元がない。そのとき「等身大」は、ないはずの次元を挿入することで、投影という原理を無化してしまうのだ。本体とその影が同一化させられることによって、写真は単なるレイヤーであることをやめ、同じ1つの存在が分身するという、写真本来の眩暈を取り戻す3。

こうしてみると、木村の芸術がレイヤーのコラージュだとしても、むしろその本質は、純粋な平面への還元に逆らい、そこに隙間を作り出して空気(福田平八郎の「水」)を入れること(「New Fall」、モンドリアンのシリーズなど)、ガラス板の両面に描いたり(ガラス絵)、両面刷りの紙に穴を空けたり(炭のシリーズ)して、表面と裏面の間に空間を仮構することのほうにあったのではないかと思えてくる。彼の才能は、写真製版とシルクスクリーンというメディウムのレイヤー的本質を、そのメディウム自体の非レイヤー的な特異点(「等身大」)によって宙吊りにする点にあったのだ、と。思い起こせば、木村の大規模な回顧展(1999年、京都市美術館)は、透明なレイヤーでもなく不透明な非レイヤーでもない木村作品にふさわしく、「半透明」と名付けられていた。

他方で、木村のデビュー作は、写真というメディウムにおける「等身大」をテーマとしていた。すべてのメディアは、それがメディア—あいだに挟まる媒介物—であるかぎり、「モノ」としての抵抗をもっている。芸術家の手と眼がそれぞれのメディアを血肉化してその抵抗を克服し、自由自在な表現を実現するわけであるが、それは使う側の人間が慣れただけの話であって、それぞれのメディアは、人の眼や手の馴化を逃れ、「自由自在」の幻想を突き崩す特異点を必ず含んでいる。それはメディアが「モノ」としての他者性を取り戻し、固有の眩暈をひきおこす場所である。

「等身大」は写真にとってそのような眩暈であった。カメラ・オブスクラの時代から写真は、平面上への投影像を光化学的に定着するメディアとして、万人に慣れ親しまれている。平面上に投影された像には、本来、サイズという次元がない。そのとき「等身大」は、ないはずの次元を挿入することで、投影という原理を無化してしまうのだ。本体とその影が同一化させられることによって、写真は単なるレイヤーであることをやめ、同じ1つの存在が分身するという、写真本来の眩暈を取り戻す3。

こうしてみると、木村の芸術がレイヤーのコラージュだとしても、むしろその本質は、純粋な平面への還元に逆らい、そこに隙間を作り出して空気(福田平八郎の「水」)を入れること(「New Fall」、モンドリアンのシリーズなど)、ガラス板の両面に描いたり(ガラス絵)、両面刷りの紙に穴を空けたり(炭のシリーズ)して、表面と裏面の間に空間を仮構することのほうにあったのではないかと思えてくる。彼の才能は、写真製版とシルクスクリーンというメディウムのレイヤー的本質を、そのメディウム自体の非レイヤー的な特異点(「等身大」)によって宙吊りにする点にあったのだ、と。思い起こせば、木村の大規模な回顧展(1999年、京都市美術館)は、透明なレイヤーでもなく不透明な非レイヤーでもない木村作品にふさわしく、「半透明」と名付けられていた。

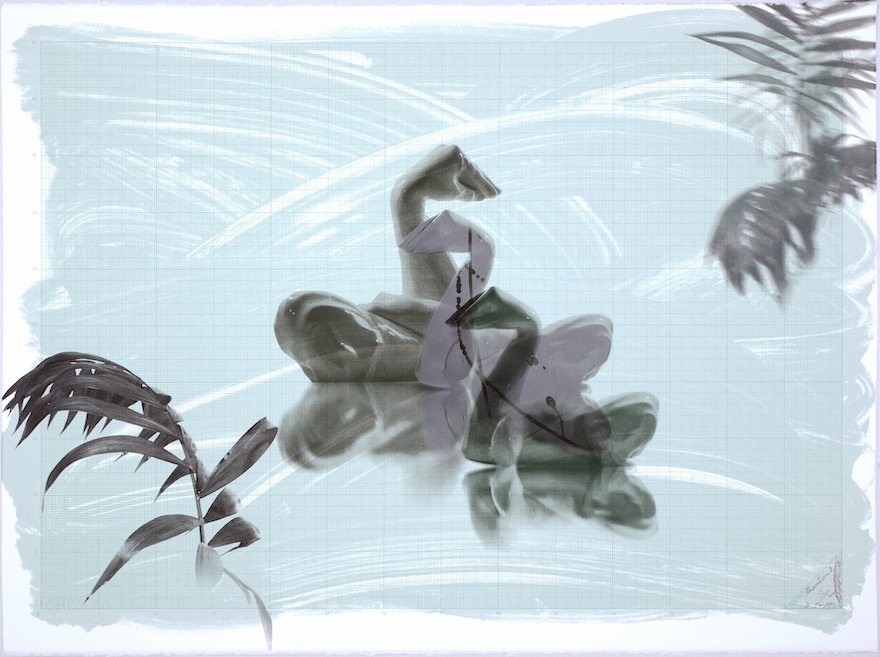

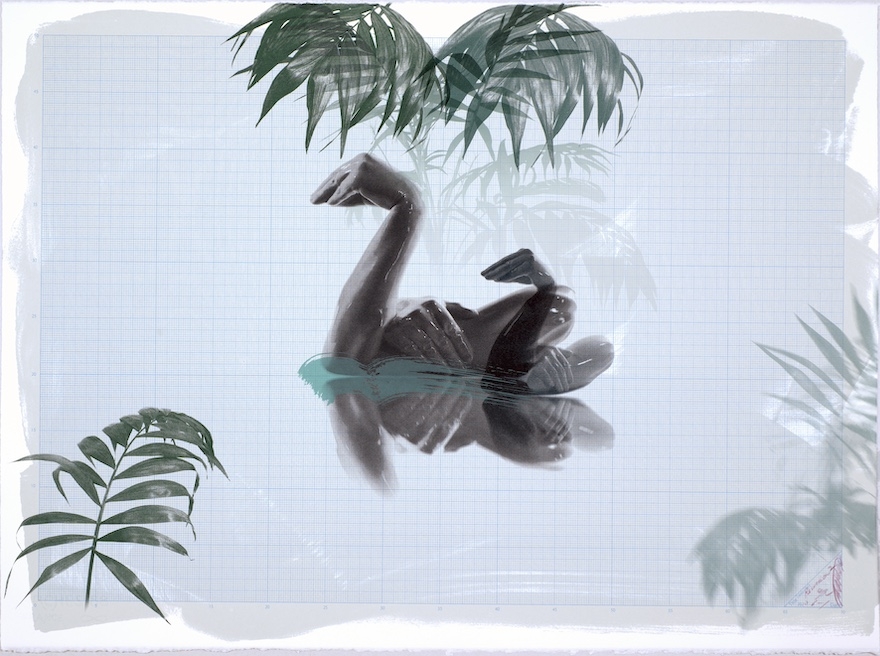

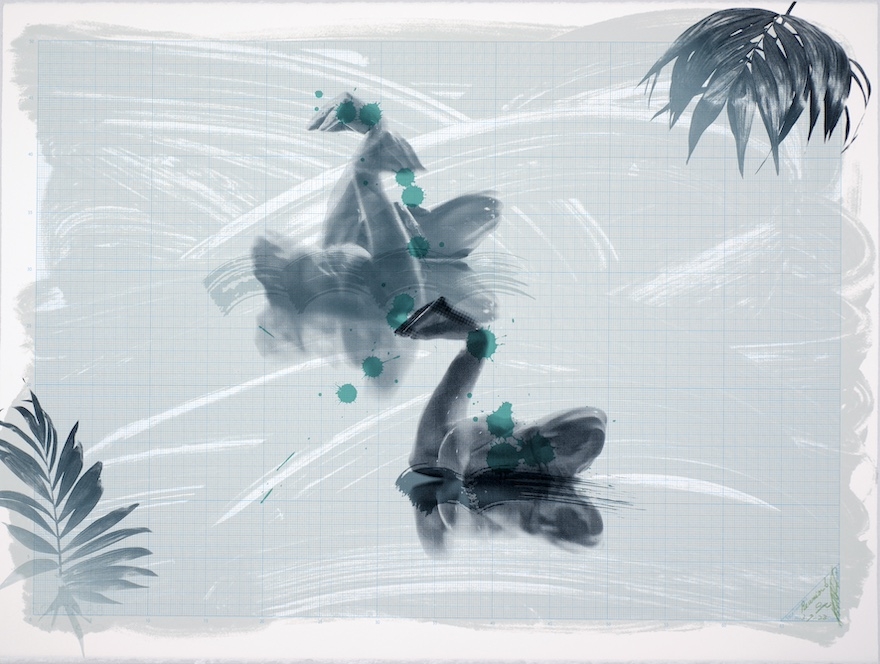

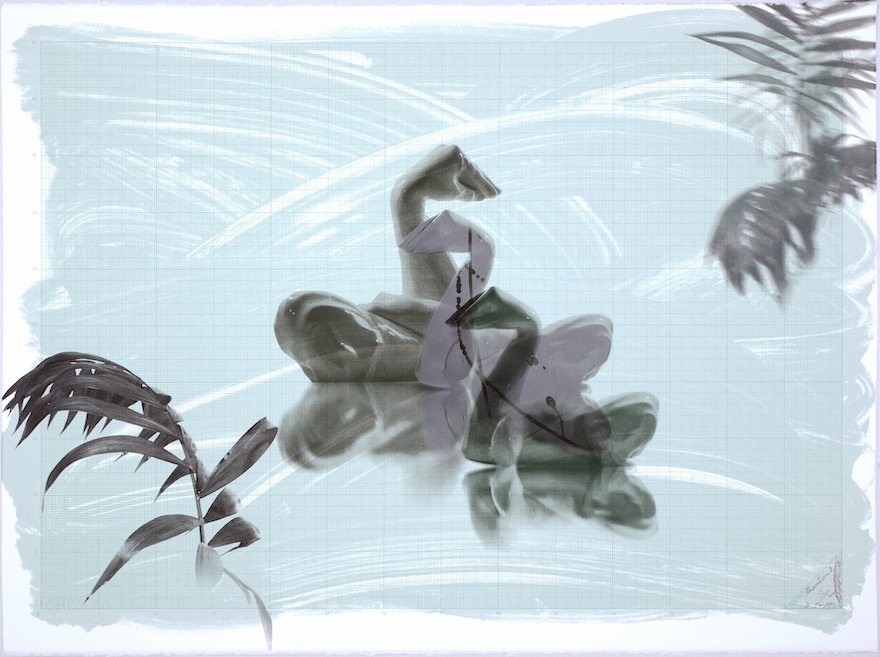

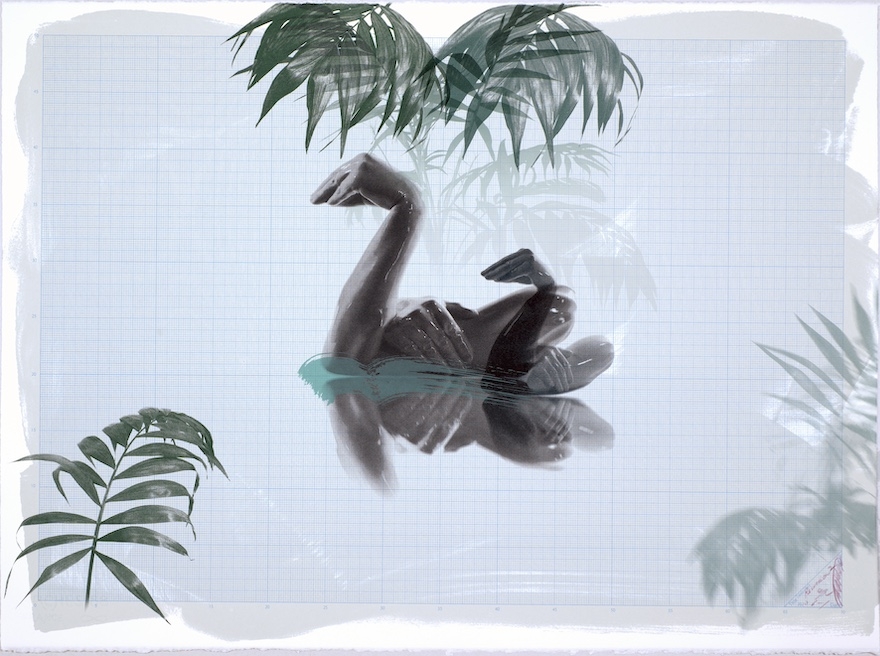

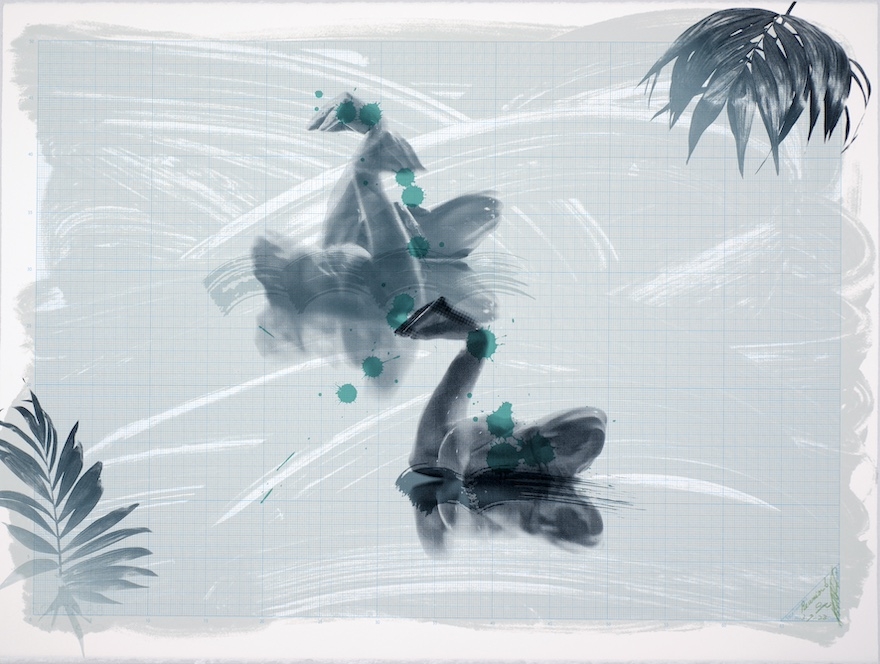

「半透明」はまた、本展を読み解く鍵でもある。メインとなるオブジェ ―水面に浮かぶ水鳥(影絵で水鳥を作るために手と腕をその形に組み合わせたモチーフ)を美しい青磁で造形したオブジェ― があり、その周りを、水鳥のモチーフに様々なレイヤーを重ねて表現したシルクスクリーン作品が取り囲んでいる。版画作品の優雅なバリエーションを展開する作家は、まるで水を得た魚のようだ。レイヤー的要素(方眼紙)に非レイヤー的要素(白い刷毛目;大小・ピント・濃淡・配置によって遠近感を付与した、観葉植物の断片や水鳥のモチーフ)を擦り重ね、さらにモチーフの対称性(鏡像、水鏡)から生じるレイヤー(画面に対して直交する鏡面、水面)までも追加している。抑えた色調は、あらためてこの作家のセンスの良さを感じさせた。

「半透明」はまた、本展を読み解く鍵でもある。メインとなるオブジェ ―水面に浮かぶ水鳥(影絵で水鳥を作るために手と腕をその形に組み合わせたモチーフ)を美しい青磁で造形したオブジェ― があり、その周りを、水鳥のモチーフに様々なレイヤーを重ねて表現したシルクスクリーン作品が取り囲んでいる。版画作品の優雅なバリエーションを展開する作家は、まるで水を得た魚のようだ。レイヤー的要素(方眼紙)に非レイヤー的要素(白い刷毛目;大小・ピント・濃淡・配置によって遠近感を付与した、観葉植物の断片や水鳥のモチーフ)を擦り重ね、さらにモチーフの対称性(鏡像、水鏡)から生じるレイヤー(画面に対して直交する鏡面、水面)までも追加している。抑えた色調は、あらためてこの作家のセンスの良さを感じさせた。

とはいえ、メインはやはり青磁のオブジェの方であった。レイヤー性(A)と非レイヤー性(B)の相克を積み重ねて、作品全体を半透明な媒質(木村秀樹版の「水」)で満たすという木村芸術の本質が遺憾なく発揮されていたからである。まず、モチーフの水鳥からして、影絵(スキアグラフィアとしての写真と絵画の起源=A)のもととなる立体(=B)である。3Dプリンターで型取りして、二重の波紋(水面に広がる小さな波紋と、水鳥を中心に広がる一つの大きな波紋)を実現した青磁のタイルは、その二重の波紋によって水面のイリュージョンを生み出す(=A)と同時に、文字通り波打つタイルでもある(=B)。さらにオブジェの全体(=B)は、鏡面に映し出されて(=A)、周囲の版画作品を模倣している。

とはいえ、メインはやはり青磁のオブジェの方であった。レイヤー性(A)と非レイヤー性(B)の相克を積み重ねて、作品全体を半透明な媒質(木村秀樹版の「水」)で満たすという木村芸術の本質が遺憾なく発揮されていたからである。まず、モチーフの水鳥からして、影絵(スキアグラフィアとしての写真と絵画の起源=A)のもととなる立体(=B)である。3Dプリンターで型取りして、二重の波紋(水面に広がる小さな波紋と、水鳥を中心に広がる一つの大きな波紋)を実現した青磁のタイルは、その二重の波紋によって水面のイリュージョンを生み出す(=A)と同時に、文字通り波打つタイルでもある(=B)。さらにオブジェの全体(=B)は、鏡面に映し出されて(=A)、周囲の版画作品を模倣している。

用いられた青磁は、盛期龍泉窯を思わせる色である。西洋の美がガラスと宝石に代表される透明性の美だとすれば、東洋の美は、玉(ぎょく)を理想とする半透明の美に基づいていた(世界帝国元に支配された後、この美意識は白磁青花という透明性の美に道を譲ることとなる)。もともと青磁の色は、玉の美を理想とするもので、胎土に釉薬をかけて(=A)、窯の中で釉薬と胎土が相互に反応し合って(=B)生まれる。光は、細かな気泡を含む ―つまり微妙に濁った― 釉薬の層を通過し、胎土で跳ね返って気泡で乱反射しながら外へ出てくる、それが青とも緑とも言えない微妙な色を生む。青磁の美は、半透明の美なのである。

——————————–

用いられた青磁は、盛期龍泉窯を思わせる色である。西洋の美がガラスと宝石に代表される透明性の美だとすれば、東洋の美は、玉(ぎょく)を理想とする半透明の美に基づいていた(世界帝国元に支配された後、この美意識は白磁青花という透明性の美に道を譲ることとなる)。もともと青磁の色は、玉の美を理想とするもので、胎土に釉薬をかけて(=A)、窯の中で釉薬と胎土が相互に反応し合って(=B)生まれる。光は、細かな気泡を含む ―つまり微妙に濁った― 釉薬の層を通過し、胎土で跳ね返って気泡で乱反射しながら外へ出てくる、それが青とも緑とも言えない微妙な色を生む。青磁の美は、半透明の美なのである。

——————————–

(注)

1 木村秀樹、田中孝、濱田弘明ほか「Maxi Graphica – 座談会 マキシグラフィカの目指した「絵画と版画」」参照。『版画芸術』106号、巻頭特集「スクリーンプリントの未来形」90-97頁、1999年。 2 木村秀樹「MAXI GRAPHICA 版画という謎」『関西現代版画史』関西現代版画史編集委員会編、美学出版、2007年(美学叢書 07)所収、293頁。 3 同じ問題意識が、近年の「炭」のシリーズでも反復されていた。炭を等身大で撮影し、炭(を混ぜたインク)で印刷し、紙の両面に印刷して穴を空け、平面図から立ち上がる立体として表現する。そこにはいくつもの同一化(等身大、炭を炭で刷る、平面⇄立体、表⇄裏)が機能しており、木村秀樹の原点を指し示していた。

——————————–

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

「木村秀樹 個展 − 青磁 ・ 水鳥」展は、imura art gallery kyotoで、2024年5月8日~5月25日まで開催された。なお、京都国立近代美術館で8月25日まで開催中の「印刷/版画/グラフィックデザインの断層 1957–1979」展に、木村の『鉛筆』シリーズ3点が展示されている。

「Celadon・Lake 翠い湖」

「Reunion 1」

「Reunion 2」

「Reunion 6」

「Reunion 7」

展示風景

(注)

1 木村秀樹、田中孝、濱田弘明ほか「Maxi Graphica – 座談会 マキシグラフィカの目指した「絵画と版画」」参照。『版画芸術』106号、巻頭特集「スクリーンプリントの未来形」90-97頁、1999年。 2 木村秀樹「MAXI GRAPHICA 版画という謎」『関西現代版画史』関西現代版画史編集委員会編、美学出版、2007年(美学叢書 07)所収、293頁。 3 同じ問題意識が、近年の「炭」のシリーズでも反復されていた。炭を等身大で撮影し、炭(を混ぜたインク)で印刷し、紙の両面に印刷して穴を空け、平面図から立ち上がる立体として表現する。そこにはいくつもの同一化(等身大、炭を炭で刷る、平面⇄立体、表⇄裏)が機能しており、木村秀樹の原点を指し示していた。

——————————–

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

「木村秀樹 個展 − 青磁 ・ 水鳥」展は、imura art gallery kyotoで、2024年5月8日~5月25日まで開催された。なお、京都国立近代美術館で8月25日まで開催中の「印刷/版画/グラフィックデザインの断層 1957–1979」展に、木村の『鉛筆』シリーズ3点が展示されている。