文化時評27:福岡道雄 静かな前衛@さかい利晶の杜

何をしてもよかった

文:清水 穣

2024.08.19

All photos of Fukuoka Michio's work: Kano Shunsuke

去年の暮に、福岡道雄(堺市出身;1936-2023)が亡くなっていたとは知らなかった。しかもその亡骸は故人の遺志によって献体された、と。黙祷。

福岡道雄の初期作品は、道端に転がっている廃品を素材に、男根中心主義的な「制作の主体」を徹底的に解体した、アンフォルメルで不毛で不能のオブジェ群(「SAND9」)に特徴づけられ、ほぼ同い年の工藤哲巳(1935-1990)と比較できるだろう。が、実際に福岡道雄を独特な存在にしたのは、70年代以降の具象作品群であり、それらへの参照点としては、現代美術ではなく、つげ義春(1937-)や水木しげる(1922-2015)を挙げるべきだろう。彼らの漫画に見られる、恐ろしく不快で、異様にリアルで、自虐的なユーモアが薄く張り付いているようなイメージに、福岡の風船爆弾のような作品(「ブラックバルーン」)や、黒い雨のように「降下」してゴキブリのように嫌らしく黒光りする巨大な蛾や、空っぽの棺の上にうっすらと広がる真っ黒な水面(「マサンダ池」「逃した鮒45cm」)は、通じている。

福岡道雄の初期作品は、道端に転がっている廃品を素材に、男根中心主義的な「制作の主体」を徹底的に解体した、アンフォルメルで不毛で不能のオブジェ群(「SAND9」)に特徴づけられ、ほぼ同い年の工藤哲巳(1935-1990)と比較できるだろう。が、実際に福岡道雄を独特な存在にしたのは、70年代以降の具象作品群であり、それらへの参照点としては、現代美術ではなく、つげ義春(1937-)や水木しげる(1922-2015)を挙げるべきだろう。彼らの漫画に見られる、恐ろしく不快で、異様にリアルで、自虐的なユーモアが薄く張り付いているようなイメージに、福岡の風船爆弾のような作品(「ブラックバルーン」)や、黒い雨のように「降下」してゴキブリのように嫌らしく黒光りする巨大な蛾や、空っぽの棺の上にうっすらと広がる真っ黒な水面(「マサンダ池」「逃した鮒45cm」)は、通じている。

1998年からのシリーズ「何をしても仕様がない」「何もしたくない」「何をしていいのか分からない」「何もすることがない」を裏打ちしているのは、米軍の軍事的支配下で時の停まった戦後日本で、それを意識せずに(つまり抑圧下に)生かされているという事実(「僕達は本当に怯えなくてもいいのでしょうか」)と、日本の現代美術はこの徹底的な文化的去勢を否認した上に成立しているという認識である。去勢否認とは、アメリカに対しては日本人として(去勢)、日本に対してはアメリカ人として(去勢の否認)振る舞うということであり、植民地化された知性の一つの典型である。この否認にひたすら「反」(「反」の石)を唱えること、それが福岡の芸術であった。抑圧下にある男たちの「腐ったきんたま」(2005年)、そしてそれをさらに矮小化した「つぶ」(2012年)が、最後の公の作品となったのは当然だろう。福岡道雄を捉えて放さなかったこの問題は、戦後の日本現代美術のいわば無意識に関わるがゆえに長らく理解されなかった。日本現代美術がこの抑圧を対象化し、それと戦略的に関わるようになるのはネオポップ以降である。つまり福岡は同世代ではただ一人、ネオポップや昭和40年会を先取りしていた。

1998年からのシリーズ「何をしても仕様がない」「何もしたくない」「何をしていいのか分からない」「何もすることがない」を裏打ちしているのは、米軍の軍事的支配下で時の停まった戦後日本で、それを意識せずに(つまり抑圧下に)生かされているという事実(「僕達は本当に怯えなくてもいいのでしょうか」)と、日本の現代美術はこの徹底的な文化的去勢を否認した上に成立しているという認識である。去勢否認とは、アメリカに対しては日本人として(去勢)、日本に対してはアメリカ人として(去勢の否認)振る舞うということであり、植民地化された知性の一つの典型である。この否認にひたすら「反」(「反」の石)を唱えること、それが福岡の芸術であった。抑圧下にある男たちの「腐ったきんたま」(2005年)、そしてそれをさらに矮小化した「つぶ」(2012年)が、最後の公の作品となったのは当然だろう。福岡道雄を捉えて放さなかったこの問題は、戦後の日本現代美術のいわば無意識に関わるがゆえに長らく理解されなかった。日本現代美術がこの抑圧を対象化し、それと戦略的に関わるようになるのはネオポップ以降である。つまり福岡は同世代ではただ一人、ネオポップや昭和40年会を先取りしていた。

さて、去勢して取り出された「きんたま」と、「蚯蚓」の連作(「怒る蚯蚓」「笑うミミズ」)は、去勢の承認であり、「つぶ」は、そこから出発した最初の作品である。指先から繰り出された「つぶ」は、彫刻の最下限であり、男根的主体の象徴としての「視覚」を捨てた彫刻となった。これらは「反」芸術を受け継ぐとともに、日本という地方性を越えて、「反」視覚的な具象彫刻という、日本にはあまり例を見ない、非常に興味深いジャンルに至っていた。それは、自虐や傷つきやすさがある上限を超えて、かすかに狂気を湛えるユーモアへと変転したアートである。あえて挙げれば、チャールズ・レイ(1953-)のいくつかの作品が参照できるかもしれない。福岡のチープな素材(FRP!)に手作り感を残した仕上げ(手書き文字!)と、レイのゴージャスな素材(スターリングシルバー!)に工場や職人技に任せた完璧な仕上げは正反対で一致する。

さて、去勢して取り出された「きんたま」と、「蚯蚓」の連作(「怒る蚯蚓」「笑うミミズ」)は、去勢の承認であり、「つぶ」は、そこから出発した最初の作品である。指先から繰り出された「つぶ」は、彫刻の最下限であり、男根的主体の象徴としての「視覚」を捨てた彫刻となった。これらは「反」芸術を受け継ぐとともに、日本という地方性を越えて、「反」視覚的な具象彫刻という、日本にはあまり例を見ない、非常に興味深いジャンルに至っていた。それは、自虐や傷つきやすさがある上限を超えて、かすかに狂気を湛えるユーモアへと変転したアートである。あえて挙げれば、チャールズ・レイ(1953-)のいくつかの作品が参照できるかもしれない。福岡のチープな素材(FRP!)に手作り感を残した仕上げ(手書き文字!)と、レイのゴージャスな素材(スターリングシルバー!)に工場や職人技に任せた完璧な仕上げは正反対で一致する。

例えばよく知られた「ファミリー・ロマンス Family Romance」(1993年)。素裸で同じ背丈の父、母、幼児(息子)、幼児(娘)の人形4体が手を繋いでいる。成人男女になる以前の幼児がすでに親と肩を並べているからには、この親は肉親ではない、本当の親はもっと「大きい」はずだ(フロイトの「家族妄想Familienroman」)……。「汝の子を愛せ」という社会の命令に反して、親が子に対して心の奥底で抱く恐怖、自己卑下、不気味さを表現して余すところがない。

例えばよく知られた「ファミリー・ロマンス Family Romance」(1993年)。素裸で同じ背丈の父、母、幼児(息子)、幼児(娘)の人形4体が手を繋いでいる。成人男女になる以前の幼児がすでに親と肩を並べているからには、この親は肉親ではない、本当の親はもっと「大きい」はずだ(フロイトの「家族妄想Familienroman」)……。「汝の子を愛せ」という社会の命令に反して、親が子に対して心の奥底で抱く恐怖、自己卑下、不気味さを表現して余すところがない。

あるいは、より近作の「魚Fish」(2011年)。魚といえば、ギリシア語のIchthys = Iesous CHristos THeou Yios Soter(イエス・キリスト、神の子、救世主)の象徴であるが、まな板に転がした鯛(?)のその存在感は笑ってしまうほど生々しい。しかも型取りしてスターリングシルバーを流し込んだ鋳物(中空ではなく銀塊)だろうから、重量も相当だろう。さらにスターリングシルバーはその名の通りもともとイギリスの通貨の名称である。通貨を鋳直した救世主の象徴で、決して掲げられないほど重い、と。

あるいは、より近作の「魚Fish」(2011年)。魚といえば、ギリシア語のIchthys = Iesous CHristos THeou Yios Soter(イエス・キリスト、神の子、救世主)の象徴であるが、まな板に転がした鯛(?)のその存在感は笑ってしまうほど生々しい。しかも型取りしてスターリングシルバーを流し込んだ鋳物(中空ではなく銀塊)だろうから、重量も相当だろう。さらにスターリングシルバーはその名の通りもともとイギリスの通貨の名称である。通貨を鋳直した救世主の象徴で、決して掲げられないほど重い、と。

(注)

(注)

1 「アントルポッの放課後『福岡道雄の仕事と今村源の仕事―1950年代から2000年代へ』」ダイジェスト版、収録2004年/編集2024年。

——————————–

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

「福岡道雄 静かな前衛」展は、さかい利晶の杜(さかい りしょうのもり)で、2024年9月1日(日)まで開催中。

*

2005年に「つくらない彫刻家」を宣言し、実際に2012年の「つぶ」を最後に制作をやめてしまった作家の、それでも60年に及ぶ芸術活動については、2017年に大阪国立国際美術館で開催された大回顧展において丁寧に跡づけられていた。本展はいわば小さな追悼展であり、初期から晩年まで12点の作品によってその芸術を振り返るとともに、貴重な生前のトーク(今村源との対談)映像が初公開された 1。

「SAND9」(1957)

「ブラックバルーン」(2002)

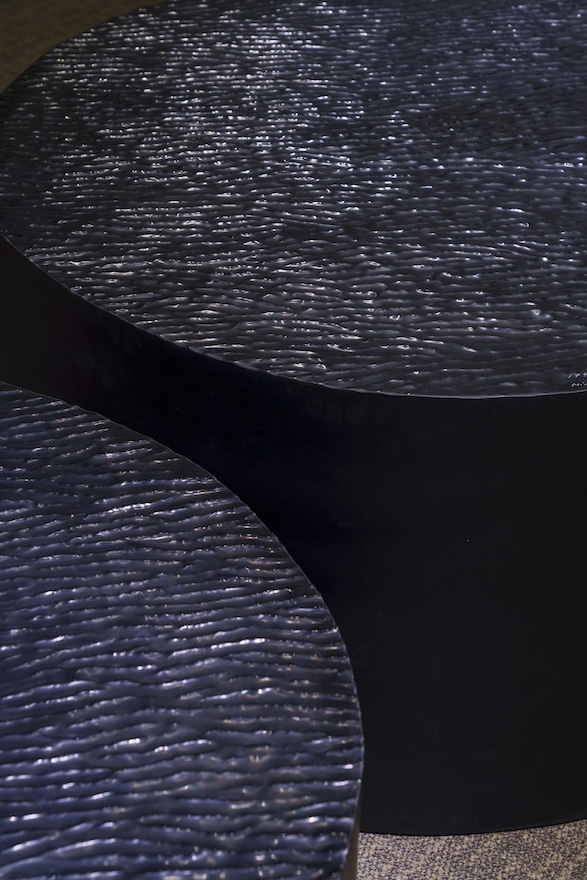

「マサンダ池」(1991)

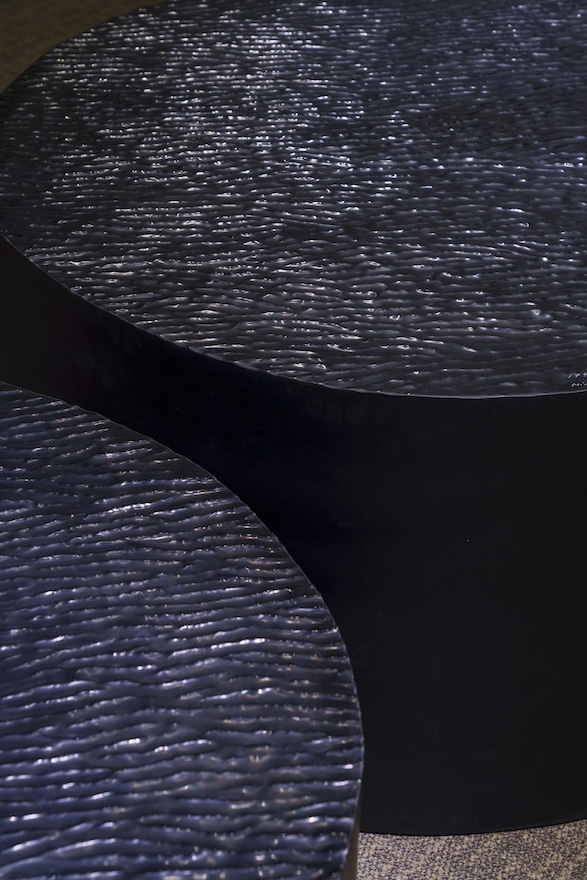

「マサンダ池」(部分)

「逃した鮒45センチ」(1987)

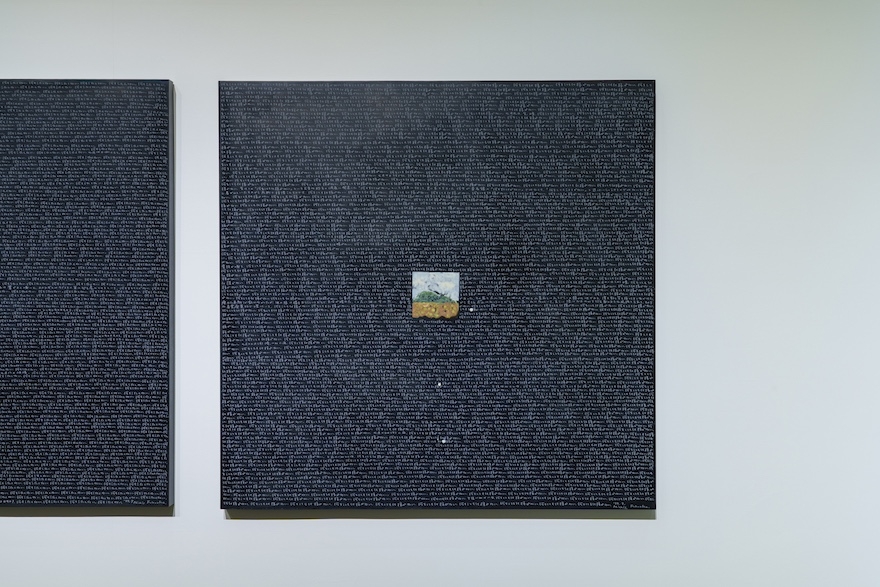

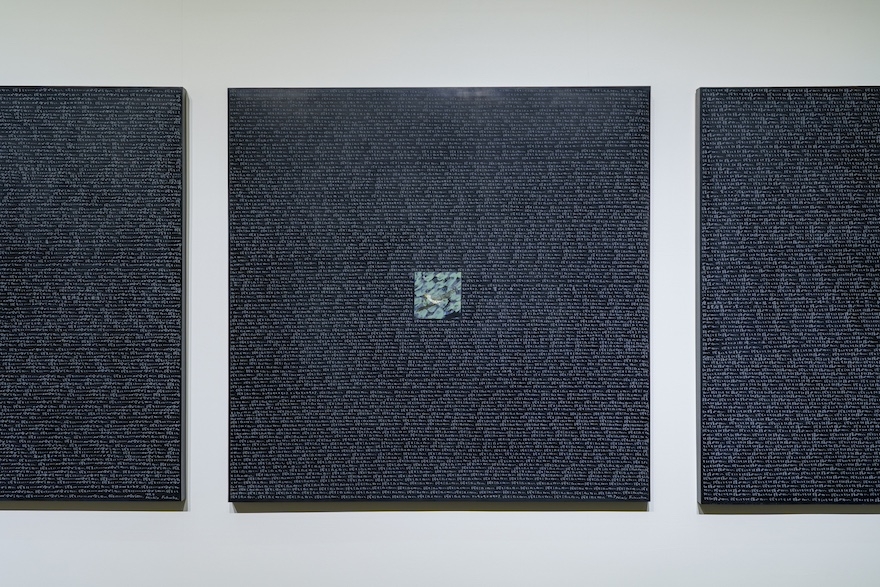

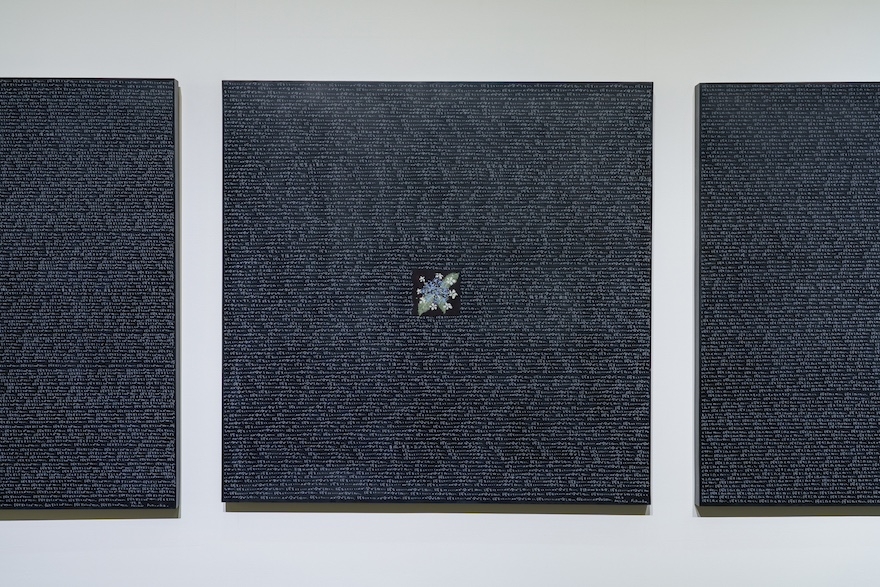

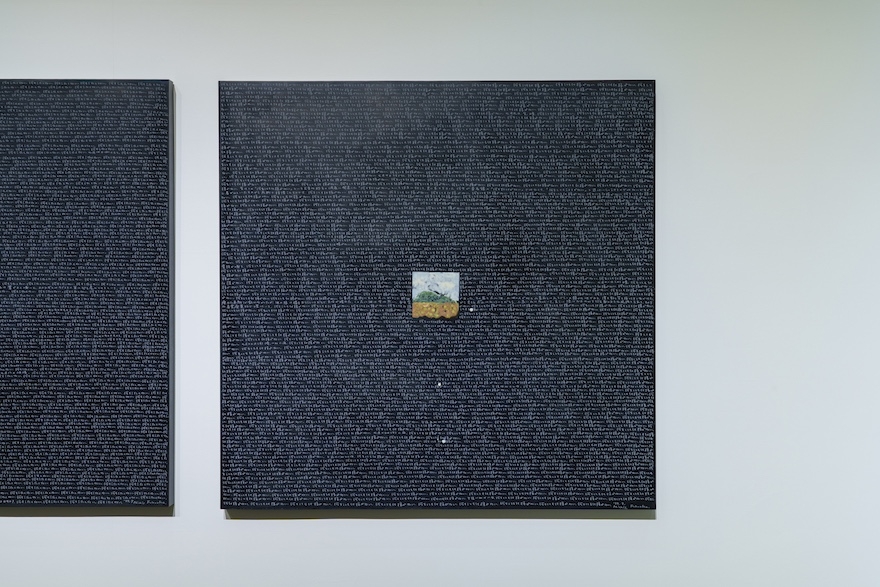

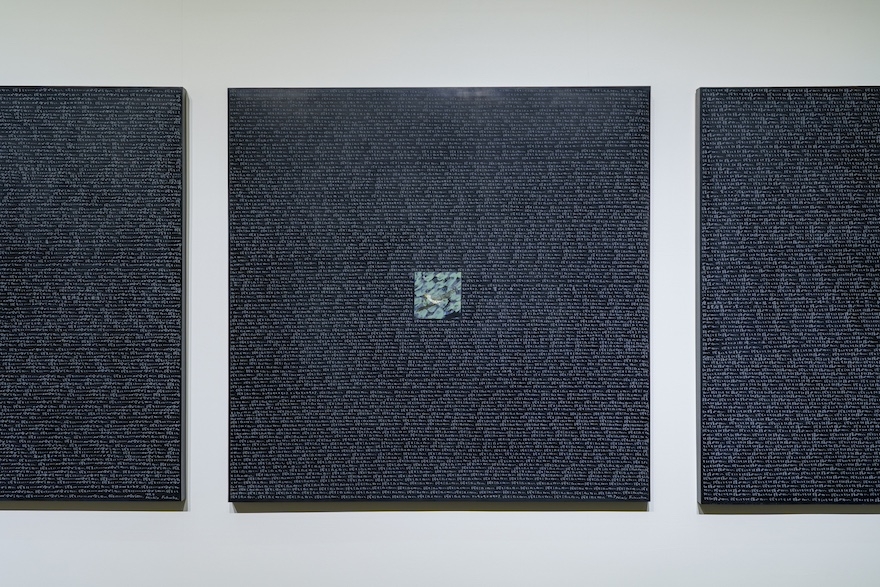

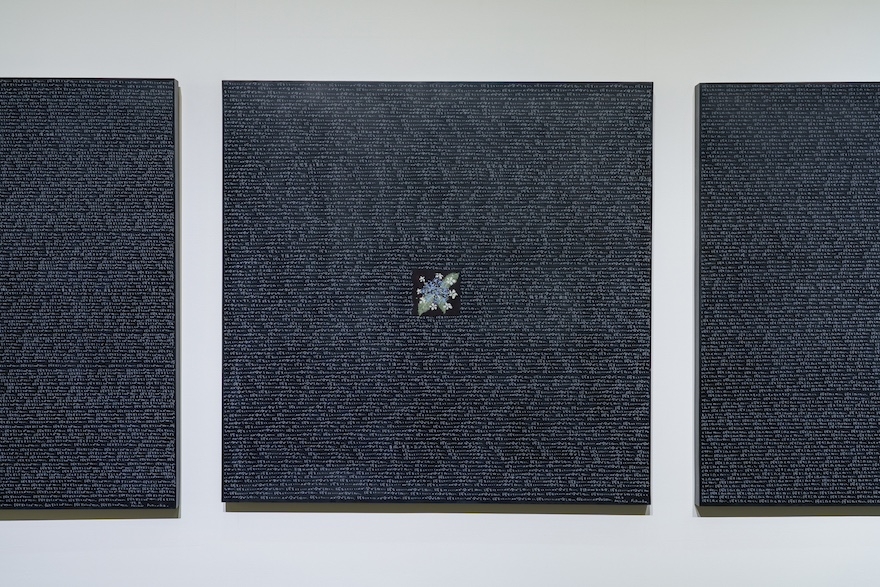

「何をしても仕様がない・7月(裏の小山)」(1999)

「何もしたくない・7月(時鳥) 」(1999)

「何をしていいのか分からない・7月(額紫陽花)」(1999)

「何もすることがない・7月(KUSAMA)」(1999)

「反」(1996)

「笑うミミズ」(左2体。2005)、「怒る蚯蚓」(2005)

Charles Ray, “Family Romance,” 1993, The Museum of Modern Art, New York.

Charles Ray, “Fish,” 2011

*

しかし、こうして比較していると、やはり「戦後日本」に自ら囚われた福岡のユーモアは、どうしても自閉に傾く。「蚯蚓」や「つぶ」は、あまりにも人生の最後の作品でありすぎた。それを新たな創作の最初の一歩と捉え返すための時間も気力も、福岡道雄には残されていなかった。ああ、黙祷。

展示風景

1 「アントルポッの放課後『福岡道雄の仕事と今村源の仕事―1950年代から2000年代へ』」ダイジェスト版、収録2004年/編集2024年。

——————————–

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授

「福岡道雄 静かな前衛」展は、さかい利晶の杜(さかい りしょうのもり)で、2024年9月1日(日)まで開催中。