文化時評35:京都市交響楽団第700回記念定期公演

白と黒で En Blanc et Noir

文:清水 穣

2025年5月17日(土)京都コンサートホール

(c)京都市交響楽団

最近の京響の定期公演は、1つの共通したテーマをめぐる作品群で構成されている。そのテーマを意識しながら実際の演奏を聴くことで、聴取経験は豊かになる。例えば前回の定演(第699回、R・シュトラウス《4つの最後の歌》とチャイコフスキー《交響曲第6番「悲愴」》《幻想序曲ハムレット》)では、作曲家がその人生の最後に書いた曲が2つ並び、穏やかに受け入れられる死(シュトラウス)と、自ら断ち切られた生(伝記研究的には否定されている、チャイコフスキーの自殺説)が強烈なコントラストを成していた。指揮者のアクセルロッドは、伝記ではなく音楽の中にこそ真実があるとして、《幻想序曲ハムレット》における金管のミュート奏法に、ミュートすなわち黙っていなければならない、真実を押し殺さねばならないという意味を読み取り、おなじ奏法が「悲愴」において、自分がゲイであると公言できなかった作曲家の苦悩として表現されていると解釈し、狂おしく情熱的な演奏で聴衆を圧倒したのであった。

第700回の今回は、ハインツ・ホリガーの《エリス》(ピアノ版とオーケストラ版)、リスト晩年のピアノ曲(《灰色の雲》《凶星!》)のホリガー編曲によるオーケストラ版、武満徹の《夢窓》そしてシューマンの交響曲第1番《春》というプログラムで、プログラム冒頭で明らかにされるようにそのテーマは、同じ作品のピアノ版とオーケストラ版ということである[*1]。それは音楽史上でよく見られる編曲の問題であり、ピアノスコア(白鍵と黒鍵の世界)とオーケストラスコア(多彩な音色を備えた楽器群の世界)の不思議な互換性であり、さらに突き詰めて言えば「音楽において色彩とはなにか」という問題である。

色と音をつなぐ比喩は多い。半音階=クロマティック・スケールは、色の付いた音階という意味であるし、ハーモニーは色の調和であると同時に和音の協和でもある。カンディンスキーの『芸術における精神的なものについて』でも色は「鳴り響く klingen」ものとして扱われている。一般に音楽と他の分野 ―数学、天文学、建築― をつなぐ最も基本的な要素は「比率関係」である。デュファイのモテットがフィレンツェのドゥオーモの柱の比率に基づいていたり、バルトークの《二台のピアノと打楽器のためのソナタ》にフィボナッチ数列が用いられているなど、特定の比率関係がジャンルを横断して現れることは珍しくない。そして音と色もまた、ある関係によって結ばれるものであって、単に楽器の音色のことではないのである。シェーンベルクがその『和声学Harmonielehre』(1911年)の末尾で語った「音色旋律」の概念も、旋律の1つ1つの音を別の楽器が演奏することではない。音の色は比率関係に由来する構造的なものであり、それは調性音楽においてまさにそうであった。その色彩感の本質は転調にあるからである。調性とは1オクターヴの12の音のあいだに重要度のヒエラルキーがあることで、最も重要な中心となる一音のまわりに重力圏が形成されていることである。調性音楽とは、この中心音へと向かって絶えず落ちていこうとする(カデンツ→cadere=「落ちる」)音楽であり、音楽の理解とは落下方向の認知にほかならない。そのとき転調とは、ある重力圏(=調性)に従い落ちていく音楽が、落下の方向を別の重力圏(=別の調性)へと転換すること、つまり構造上の方向転換である。

白と黒だけの世界(ピアノ)と、多彩なオーケストラの世界が互換性を持つのは、調性音楽の色彩が、楽器の音色ではなく、調性という構造(聴覚上の重力)に由来するからである。調性が崩壊すれば、このような色彩感はあり得ない。リスト晩年のピアノ曲を先駆けとして、世紀末から20世紀初頭にかけて多くの作曲家が無調音楽、つまり新しい音楽構造による重力からの脱出を試みていたが、彼らすべてにとって「色」は重要な概念であった。調性を持たない無重力音楽は、新しい色彩の原理を要請する。無調の探求とは、新しい音色のあり方を探求することであった。

無重力音楽を実現するためには12の音を平等化する必要がある。周知のようにシェーンベルクの12音技法とは、オクターヴの12の音で音列を構成し、それを水平・垂直に繰り返して楽曲を構成することで、各音の出現頻度を均一化する技法であった。その際、作曲家たちは、音列を構成する各音のインターヴァル関係によって、結果としての作品の色合いが左右されることに気がついたのである。たとえば調性の原理である4度や5度といった協和音程を多く含む音列からは、疑似調性的な色合いが生まれた。すべての音程を含む全音程音列からは、もっとも調性感の希薄な色合いが出来した。もうひとりの12音主義者、J.M.ハウアーは『音楽的なものの本質についてVom Wesen des Musikalischen』(1920年)でこう述べる。「音色の理解には常に創造的な音楽的想像力が必要である、なぜなら、“色を聴く”ことは、[…] 人間の中で純粋に“精神的に”生じるからだ。」音の色は音と音の間の比率関係、すなわちインターヴァル(音程)から生じる。ハウアーの最も根本的な等式とはインターヴァル(音程)=色である。「音楽的な色彩論とはインターヴァル論にほかならない。オクターヴ内の無数のインターヴァルが音楽における色彩の調性を形成するのだ。」(『音色についてÜber die Klangfarbe』(1918年))

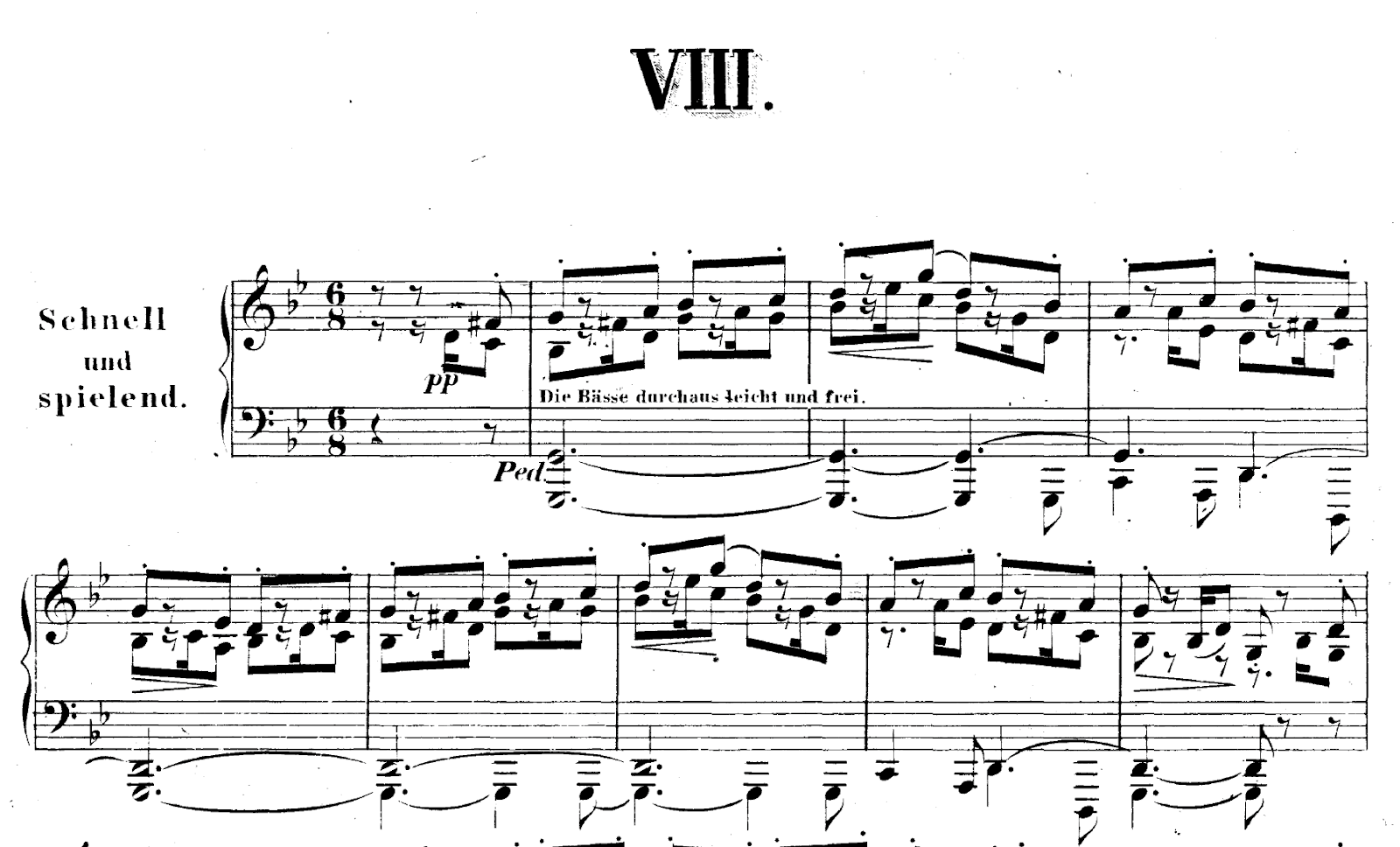

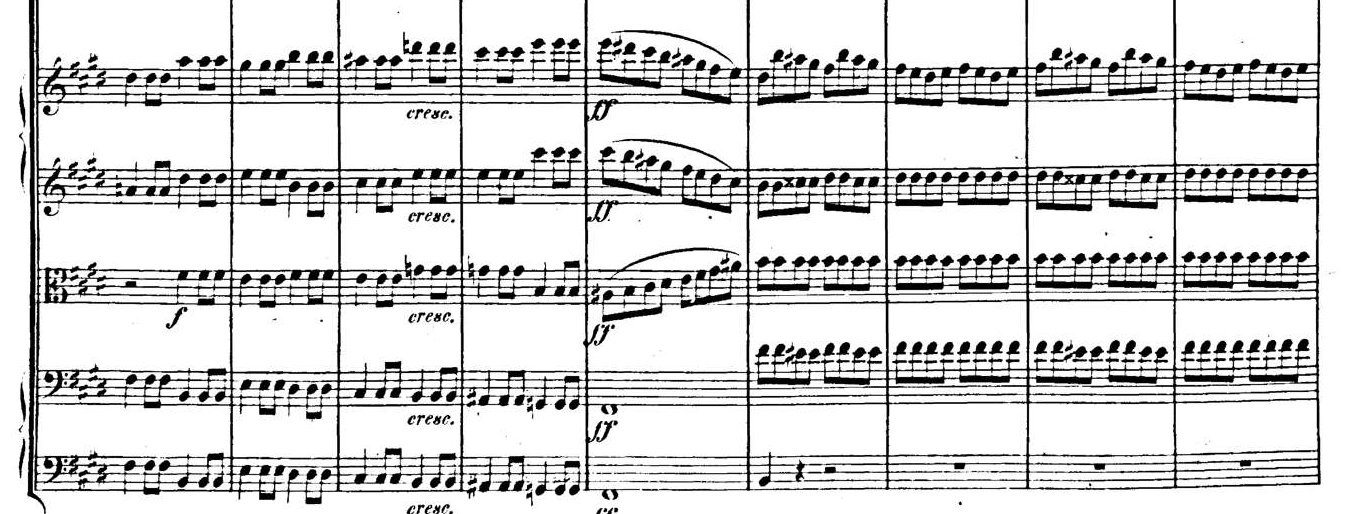

ホリガーの編曲は、このような無調音楽における色彩原理を、オーケストラの音色に翻訳したものであると言える。ゲオルク・トラークルの同名の詩に基づく「エリス」は、この詩人に特徴的な「金色」「バラ色」「青」「黒」を、ピアノとオーケストラで塗り分けてみせた。リストの2作品の編曲は美しく、ヴェーベルンのオーケストレーションを連想させる繊細なものであった。他方でシューマンの交響曲は、1841年、長い裁判沙汰の果てにようやくクララと結婚できたローベルトがたった4日間で書き上げたという伝説を持つ、幸福感の漲る作品だが、シューマンにとって最初の交響曲ということもあり、過去のピアノ作品に聴かれる独特の書法が、いたるところで顔をのぞかせる。言い換えれば、まるでオーケストラに編曲したピアノ曲のような作品なのである。それが最も顕著なのが、4楽章の第2主題に、1838年、結婚できずに苦悩していた時期の傑作《クライスレリアーナ》第8曲冒頭の主題が、同じ調性で現れることだろう。

交響曲第1番《春》、4楽章、木管に現れる第2主題

《クライスレリアーナ》の第8曲冒頭の主題

今回、最も印象的だったのがこの《春》であった。これは私の偏見かもしれないが、モーツァルトやメンデルスゾーン(そしてシューマンの《春》)といった軽快で明るい天上的な音楽は、決して日本のオーケストラの十八番とは言えない。古典派の音楽に特徴的な細かく素早く動き回る音型(タラリラタラリラタリラリタリラリ…)を「合わせよう」という意識が強すぎて、拍の頭に微妙にアクセントが乗り(タラリラタラリラタリラリタリラリ…)それがブレーキとなって、本来の軽やかな飛翔が、軍隊行進曲に転じてしまう、と。

メンデルスゾーン《真夏の夜の夢》序曲より

それが、今回は(1楽章の初めの部分は《夢想》の影響か、やや夢見がち(?)で重かったが)、そうではなかったのである! なるほどそこに理想的な「真夏の夜の夢」の飛翔はなかったかもしれない、しかし喜びに溢れるシューマンの交響曲なら十分なほど、キレの良い軽快さがあった。指揮者のホリガーは、シューマンの「あまりにもピアノ的」な交響曲の面白さを改めて教えてくれたのだった。

(c)京都市交響楽団

[*1] 武満徹の《夢窓》は700回を記念して加えられた曲目なので、本稿のテーマからは外れる。

*京都市交響楽団第700回記念定期公演の情報についてはこちら

しみず・みのる

批評家。同志社大学教授