対談:岡崎和郎×平芳幸浩 オブジェをめぐって

構成:平芳幸浩+編集部

構成:平芳幸浩+編集部

対談写真:ART OFFICE OZASA+編集部

展示・作品写真提供:土渕信彦 + 横田茂ギャラリー + ときの忘れもの

+ ART OFFICE OZASA

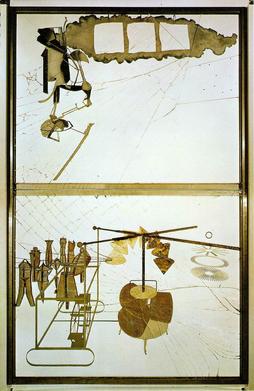

2017年1月7日から2月12日まで、京都西陣のART OFFICE OZASAにおいて「マルセル・デュシャン生誕130年記念『瀧口修造・岡崎和郎二人展』」が開催された。瀧口研究家である土渕信彦氏の個人コレクションによる「瀧口修造の光跡」展の第5回に当たるもので、瀧口と岡崎の作品、瀧口の発案で岡崎が制作を請け負った「檢眼圖」など、約40点の作品を通して、デュシャン−瀧口−岡崎のつながりを辿る展覧会だった。この対談は同展の関連企画。出展作家の岡崎和郎氏と、デュシャン研究者の平芳幸浩氏(京都工芸繊維大学准教授)に、オブジェについて存分に語っていただいた。

「マルセル・デュシャン生誕130年記念『瀧口修造・岡崎和郎二人展』」会場風景

平芳 私はマルセル・デュシャンを専門にずっと美術史的な研究をやってきています。2004年に国立国際美術館が中之島に移転したときの開館展で、デュシャンは現代美術の始まりだからいいだろうと、『マルセル・デュシャンと20世紀美術』展をキュレーションしました。岡崎さんと初めてお会いしたのは、その準備のときです。

数年前にも一度、岡崎さんがいつデュシャンを知って、どういう風に感じてこられたのかという話を伺ったことがありました。その後も、芦屋のギャラリーあしやシューレで少しお話をさせていただいたというような流れで、今日ということになります。

今日は「オブジェをめぐって」というお題をいただいたので、岡崎さんのオブジェについてお聞きしたいと思っていたことを伺いながら、色々とお話をさせてもらえればと思います。

そもそも、岡崎さんがオブジェを始められたのは1963年ぐらいでしたか。

岡崎 60年からですね、60年に入ってちょうど私30歳になって。人間30歳からの10年が大事だと思ってましたから。

平芳 なるほど。じゃあ、その大事な10年の始まりをオブジェで。

岡崎 始めたかったんです。科学者でもね、30代というのが大事なんですよ。昔からそう言いますよね。

59年までは鉄板の彫刻的なものをやってたんですよ。その当時から、何かもっと簡単な面白いものっていうんでね。まあデュシャンのレディメイドから出発しているんですよ。それで60年から始めました。

●モノの内部の型を取るオブジェ

平芳 色々なところでお話しされていたり、多くの人が書かれていたりするでしょうが、鉄板の彫刻からオブジェに移ろうとされたときに、いちばん最初にオブジェにしたものは何でしたか。

岡崎 オブジェについての考え方っていうのは色々あって。瀧口修造のとか、シュルレアリスムのとかありましたしね。哲学的なオブジェとか、発見されたオブジェとかいっぱいあります。レディメイドも含めてね。

僕はそれ以外に何かあるんじゃないかと思って。たまたまね、一升瓶がたくさんあったんですよ、昔はお醤油が一升瓶に入ってました。それで戦時中は、お米入れて玄米入れて、こうやってついて。そのイメージがあったのかどうか知らないけど、一升瓶に石膏を流してみたんですよ。そして割ってみるとね、何かすごく不思議なものがありました。

だから、既製品を逆に型として使って、というのが始まりですね。それがずっと未だに続いてます。

平芳 岡崎さんのオブジェのいちばん中心には、いまおっしゃっていた型取りが非常に大きなテーマとしてずっとありますよね。

岡崎 だけどね、型取りと言っても、(机を指して)これを型にするわけじゃない。もっとネガティブというか、空洞のものです。電球の内側だったり、一升瓶であったり。その当時人形がたくさんありました。セルロイド人形。そういうものの中に液体を詰めて、それを硬化させて。そこから型を取ると内部が現れるわけです。それが起点なんですよ。単純なことですね。

左:岡崎和郎「電球」石膏 1998年 作家蔵

右:岡崎和郎「陽だまり」ポリエステル樹脂に彩色 2011年 作家蔵

平芳 ネガポジの反転ですね。

岡崎 そう。しかもネガポジって言ったって、手の跡とかじゃないわけですよ。そんなものはいっぱいありますからね。

内部っていうのは、外側とはちょっと違います。不思議な差異って言ったらいいのかな。レディメイドの場合はそっくりですからね。デュシャンの場合はレディメイドに特殊な言葉を加えるというのがありますけども、私は日常にあるモノの型を取る。わざわざつくるわけではなくてね。

平芳 オブジェという言葉は、物体とか客体というふうに訳されるものなので、(コップを持って)目の前にあるこういったモノそのものが、本来的に言えば「オブジェ」ということになるんです。でも、岡崎さんのオブジェはモノそのものではなくて、言ってみれば、このモノそのものには含まれていないというか。

岡崎 表面は捉えるというか。

平芳 要はモノの内側っていうことになるわけですよね。そこから「御物補遺」(ぎょぶつほい)や「サプリメント」の考え方も生まれてくる。

(※編集部注:「御物補遺」は、岡崎が掲げる「西洋では見落とされてきた物の見方を、東洋の見地から補足するようなオブジェ」をつくるという制作指針。「サプリメント」はその英文表記で「補足、補遺、付録」などを意味する。岡崎は1970年代前半に、マルチプルを扱う「サプリメント・ギャラリー」という名のギャラリーを運営していた)

岡崎 そうそう。サプリメントというのは、そういうとこから来たわけですよ。最初からひとつの決め手があって、それを拡大するというような変化を遂げてやりました。他者のつくっている作品と自分との関係というかね。そういうものを通して、オブジェを展開してきたんです。日常編ばかりをいくらやっても面白くない。歴史が入ってきませんからね。

平芳 最近取り組んでおられる「消し絵」のように、過去に誰かがやったことや考えたことから、さらにもう一度、岡崎さんがそれとの関係の中で、別のオブジェを生み出していく。

岡崎 そういう関係ですね。それをずっと60年からやっている。

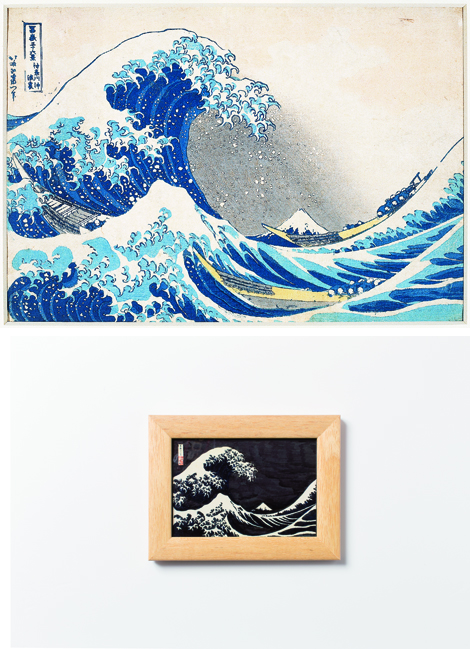

上:岡崎和郎「〈消し絵〉冨嶽三十六景」絵葉書に彩色、木 2013年 個人蔵 写真:山本 糾

下:岡崎和郎「〈二面相〉冨嶽三十六景」トレーシングペーパーに印刷 2013年 個人蔵

●オリジナリティーは自分を抑えても出る

平芳 岡崎さんのオブジェは、先ほど「差異」っておっしゃいましたけど、内や外ということで言えば、デュシャン的には「アンフラマンス」という考え方になると思うんです。

それとはまた別の点で、岡崎さんのオブジェがすごくユニークなところは、特に『WHO’S WHO(人名録)』シリーズなんかによく表れていた。シュルレアリスムのオブジェもそうですけれども、自分とは別に何かが存在していて、それを自分と違う「モノ」として見て、自分とそれ以外の「モノ」という関係で捉えるのが西洋的なオブジェだと思うんです。

岡崎さんのオブジェは、いったん自分の中に取り込んでいる、あるいは「関係」をずっと見ていらっしゃる。そこがやはりユニークだと思います。

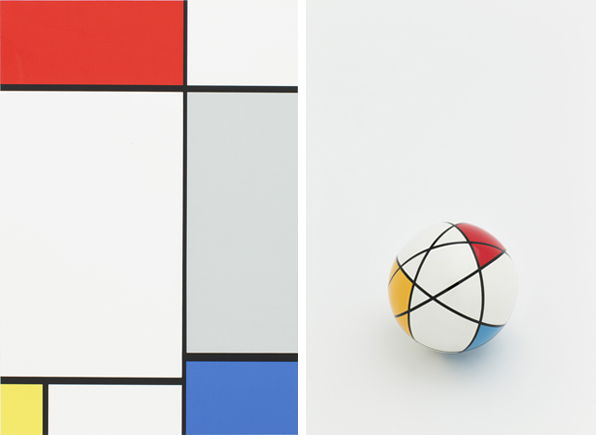

左:ピート・モンドリアン「10枚のシルクスクリーンのポートフォリオ」シルクスクリーン 1967年(没後出版) 北九州市立美術館蔵

右:岡崎和郎『WHO’S WHO(人名録)』シリーズ「P.M.ボール」石膏に彩色 2005年 個人蔵

上:葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」1831-34年 北九州市立美術館蔵

下:岡崎和郎『WHO’S WHO(人名録)』シリーズ「〈消し絵〉冨嶽三十六景」絵葉書に彩色、木

2013年 個人蔵

岡崎 他者と自分の問題っていうのは、「私とは他者である」と言ったランボーのような考えもあるわけですよね。そういうのはある。だって「自分」は他者がないと成り立たないんですよ。

それともうひとつは、オリジナリティーの問題。「御物補遺」に触れてくれたけれども、芸術にとっていちばん大事なのはオリジナリティーですよね。人のものを使ってつくった作品において、自分のオリジナリティーは何か。

自分というのは、芸術家の問題だけじゃなくて、いろいろな問題を含んでいます。例えば、こういうハートの作品だって、平和であってほしいという人間の思いなども多少は入ってるんですよ。

平芳 断片的にテーマが交錯しながら、別の形になっていくんでしょうが、常にそこには、岡崎さんと岡崎さんの扱っているオブジェとの間に生まれてくるテーマや物語など、色々な関係が込められている。そういう部分がすごく大きいのだと思います。

岡崎 おそらく未来の必然も入ってますよ、僕のオブジェの中には。言葉では言えないけれども、そういうのはちゃんとあるんですよね。

平芳 でも一方で、岡崎さんは「表現」を嫌われるじゃないですか。

岡崎 表現っていうのにはね、エゴが出てる、自我が出てる。表現過多なものが若い人に多い。あれはちょっとダメですね。

だからどんどん抑える。それは、自分を抑える行為なんですよ。人間の側から言えば、それが非常に大事。表現するということはね、自分を出す、自我を出すっていうことでしょ。だから抑える。

平芳 自我を抑えながらオリジナリティーを保つのは、結構難しい。

岡崎 オリジナリティーってものは、抑えても出ると思いますよ。そこのところは自分ではよくわかりませんけどね、「僕の中にオリジナリティーは無い」って言えるわけですよ。それはそれでいいんじゃないか。僕の中に他者ばっかり見る人もいるわけ。

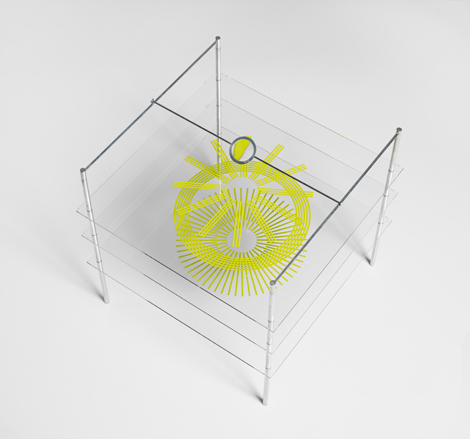

例えば、あそこにある瀧口先生との「檢眼圖」について話していいですか。オブジェと言っていいのかどうかわからないけど、あれは結局、瀧口修造とマルセル・デュシャンとの関係で、僕が制作を受け持った。三者の関係なんですよ。僕はこの作品を瀧口先生からやって下さいと言われたときにすぐOKしたの。僕が日ごろ考えてきたものと、非常に制作意図が……。

平芳 似ている。

岡崎 ええ。

平芳 つまりこれは岡崎さんにとっては、すごく「オブジェ」なんですね。

岡崎 そうですね。まあサプリメントですね。ただ、これは僕が考えたものじゃないですよ。瀧口修造が考えたもの。

晩年のデュシャンに「約1時間片目を近づけて(ガラスの裏面から)見ること」という作品がありますよね。「檢眼圖」にはあのイメージがあります。瀧口先生は、そのことを盛んにおっしゃってたんですよ。それでどうしてもレンズじゃなきゃならん、と。僕はレンズは要らないんじゃないって思ったわけ。そしたらどうしてもレンズじゃなきゃって。

それを次元の問題だという人がいるわけ。デュシャンのガラスの中にレンズがある、あれを4次元の問題だっていう人もいるわけです。レンズには何かあるんでしょうね。

瀧口修造・岡崎和郎「檢眼圖」シルクスクリーン、アクリル板、レンズ、アルミニウム 1977年

個人蔵 写真:山本 糾

●デュシャン、瀧口、岡崎

The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even

(The Large Glass). (1915-23)

平芳 もう少し説明をしますと、この「檢眼圖」の3枚のアクリル板に刷られている図像は、デュシャンの「大ガラス」(「彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも」)のガラス面にほぼ楕円の状態で3枚が重なるようにして刷られているものなんです。平面にいったん還元されたものを、もう一度3枚に分けて立体化するっていうのが瀧口さんのプランですね。いちばん上に乗っかっている凸レンズは、本来「大ガラス」には無いんですよ。ただ、デュシャンの別の作品、ちょうどこの台の上に乗るくらいの「約1時間片目を近づけて(ガラスの裏面から)見ること」というよくわからないタイトルが付いている小さいポータブルなガラスの作品に、凸レンズが埋め込まれているんです。その凸レンズを入れろと……。

岡崎 それを強く主張されたんです。

平芳 それと、瀧口さんのお父さんが眼科医で。

岡崎 そう。それもありますよね。

平芳 つまり個人的な物語から、デュシャンと瀧口さんとの関係、瀧口さんと岡崎さんとの関係が、色々組み合わさってあれが出来ている。

岡崎 そう。だから瀧口先生の場合は、これはどうしてもつくってほしかったわけです。ただ1点か2点でいいとおっしゃってたんです。でも、マルチプルのほうがみんなに見てもらえると言うんで、無理してちょっと多めにつくっちゃったんですよ。

平芳 瀧口さんもオブジェの店を構想されていて、岡崎さんはサプリメントというギャラリーで、一種マルチプルの展開のような形をやられていました。岡崎さん的なマルチプルの考え方に対して、瀧口さんは複数はつくらないというか、1対1との関係でっていう……。

岡崎 そう。マルチプルは瀧口先生はまったく考えてなかった。こんなこと言うと叱られるかもしれないんだけど、デュシャンもそうだったんですね。デュシャンの作品には、極端に言うとマルチプルは無い。他人がつくってるものに署名するとか、他人が買ってきたものに署名するとか、そういう形であって、これはコピーライトといって、マルチプルじゃ無いんですよね。複数つくっていくと商業主義に陥るんですよ。ビジネスになってくる。ポップアートの人たちなど後の作家たちはそうなったけど、デュシャンはそれに反対だった。瀧口先生もそうですね。

だからオブジェの店っていうけれども、僕は瀧口修造のオブジェは、他人と自分をつなぐ、何かそういうもんじゃないかと思う。プレゼントを貰ったり、返したり、そういう物体じゃないかと思うんですよ。瀧口先生の家に行くと、たくさんの物がありました。そんなもん作品じゃないわけですけど、オブジェだって言う。だけどレディメイドではないと思うんですよ、僕は。デュシャン的に言えばレディメイドなんだろうけど、瀧口先生の場合は、存在、人間同士を結ぶ何かでしょうね。

僕が考えるオブジェの店というのは、本当にマルチプルの、複数つくってそれを販売していく。コマーシャルというか、極端に言えば、商品、グッズなんだよね。商品に寄ったアート、境界なくすると。だけど瀧口先生のは、グッズじゃないですよ。グッズもあるけれど、グッズじゃない。

平芳 1対1の関係の中で、かけがえのないものとしてあるひとつ。

岡崎 そうですね。実際にはそれはわかりません。そこのところは、謎めいているっていうか、曖昧にしている。はっきり言わないわけですよね。

だけども、晩年にこういう「檢眼圖」なんかをつくらせていただいて、あそこに展示されている『デュシャン語録』を見ると、あれは自分がつくっているというよりは、やはり荒川(修作)君とか色んな人たちを巻き込んで。巻き込むっていうのもおかしいんだけども、何か考えていたんでしょうね。これはね、デュシャンの考えとちょっと似ていると思いますよ。

僕はあれができないんですよ。しないんです。やりたいってこともない。ただむしろ、瀧口先生のオブジェ観っていうのは、そういうひとつの特殊な考え。芸術の否定もありますね。

もうなぞなぞ。それはデュシャンのレディメイドと同じ。なぞなぞですよ。

瀧口修造『マルセル・デュシャン語録』A版(著者本10部の第6番)1968年 個人蔵 写真:山本 糾

平芳 瀧口さんのオブジェが人と人との間にあるような、かけがえのないようなものとしてあって。同じころに岡崎さんはマルチプルということを、いわゆる西洋美術の問題に対しての境界線をなくすような試みとしてやられていた側面が大きいと思うんですけれども、その一方で、岡崎さんは人と人との関係、1対1の関係の中で「贈り物」ということをしてこられたわけじゃないですか。それはそれで、贈り物としてかけがえのない……。

岡崎 そうですね。贈り物っていうのは、かたち良ければ人間関係を結びつけますからね。贈ることによって何かを得ようとするような行為があれば別だけれども、もっとピュアな関係ができると思いますね。

平芳 見返りを期待しているわけではなく、モノが人をつないでくれる。

岡崎 その点は瀧口先生の影響が強くありますよ。

●精巧につくると個がなくなる

平芳 岡崎さんとオブジェとの関係の中で、より具体的にいうと「御物補遺」という考えとの関係の中で、展示には普段は出てはこないんですけれども、オブジェをつくられるときに非常に精巧な箱を手づくりで制作されますね。

岡崎 丁寧につくりますよね。ええ。

平芳 ご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけれども、非常に綺麗。

岡崎 性格ですね。芸術はだいたい荒っぽいでしょ。精巧につくったら芸術ではないと言われる(会場笑)。いまはそうでもないけど、60年代は、工芸に思想を見ないわけですよ。だけども僕は、非常に丁寧にはつくるんだけど工芸まではやってないんですよね。

それとね、精巧につくると個がなくなるんですよ。エゴを消すっていう「表現」の問題と関係がある。だから、何度も何度も塗り直したりしますよ。

平芳 デュシャンもすごく箱にこだわっていた作家ですし、いまエゴを消すっておっしゃったように、そもそも職人になりたいってずっと言い続けていました。美術家のエゴを消して、ひたすら職人的に、精緻な手仕事をどうやって仕上げていくかということをずっと考えて実践してきた部分もあります。瀧口さんも丁寧な仕事にこだわられた方ですし、そういう意味では、箱にも、デュシャン、瀧口、岡崎の共通点が、すごく見えると思います。

岡崎 いやー、あのふたりは偉大なんですよ。僕はそうじゃなくて、昔からそれほどムキになってつくらないですよ。淡々としてる。他人との関係、他人のものの考え方とか、作品の扱い方、それに対しては非常にシビアになるんだけども、そこに創造やオリジナリティーの問題があるかどうかは、そこまで行くと僕はあんまりよくわかりませんね。

平芳 岡崎さんとご自身がつくられているオブジェの関係でね、独特というか、面白いという言い方をすると失礼かもしれないですけど。

岡崎 いえいえ、そんなことないです。

平芳 面白いと思うのは、岡崎さんはご自身の作品が展示されてるのを見て、すごく「良い、良い」っておっしゃるじゃないですか(会場笑)。自分の作品を、まるで他人の作品であるかのように「これは傑作だ」と。

岡崎 そう、見てますよ。

平芳 見てらっしゃいますよね。それがすごく岡崎さんらしいというか、岡崎さんとオブジェの関係そのものをすごく物語っている言葉だなと。

岡崎 僕は自分の作品を他人の作品として見ます。だから、いい物は、「これいいですね」って(会場笑)。「あ、これ出来が良いですね」という。それはね、僕が見ているわけじゃないんですよ。いま言ったように、見ることにも「他」がある。それでずっと来ているんですよ、制作は。

平芳 常に「他」があるという状態ですね。

岡崎 それは、ランボーが言ってるわけですよ。自分は一体何かというと、やはり他人がいるから成り立つわけですよね。生まれてまったくひとりだと「他」も「自」もないですよ。それは結局人間の問題なんです。芸術の問題より前に、人間の問題があって、それを持ち込んでいるわけですよね。瀧口先生もそういうところは、おありになるんです。瀧口先生の美術評論がいまでも素晴らしいと思うのは、やはり本当に「他」に対してちゃんと見ている。だから鋭いわけですよね。

知的直観力みたいなものが昔から備わっているのかも知れないんだけれども、その結果が晩年の「檢眼圖」なんかに行ったんじゃないでしょうかね。途中、こういうデカルコマニーのような作品もありますけども。

平芳 瀧口さんの作品について、岡崎さんに聞くのも変な感じかもしれないですけど、デカルコマニーは、別に直接的に「表現」をされているわけではなくて、偶然出来上がってくる形ですよね。

でも一方で、「ローズ・セラヴィのために」のようなドローイングも制作されています。こちらは、美術的に考えると内的な表現がそのまま出ている作品の形式かと思いますが、どちらかというと、瀧口さんも制作されるときには、自分をとりあえず抑圧するというか、消す方向だという印象が強くあるんですけど。

岡崎 そうですね。やはり、偶然を利用してます。これはだけど誰でもできますよね(会場笑)。だけども瀧口先生の眼はすごい、眼識っていうのかな、ものを視る力があるんですよ。これは天性のもんじゃないでしょうかね。しかも、それだけじゃなくて、その人のエッセンスみたいなものを見抜くスキル。僕がいただいた詩の中に「彼の微笑」ってのがあるんですけど、これはよく見てますよ。僕は大笑いするとか、そういう皮肉もね。

上:瀧口修造 デカルコマニー「岡崎和郎のために」グァッシュ 1966年 個人蔵

下:瀧口修造 ドローイング「ローズ・セラヴィのために」インク、水彩 1968年 個人蔵

●オブジェにとって影とは何か

平芳 オブジェの話に戻して、もうひとつお聞きしたかったことがあります。そこにある『HISASHI』シリーズとも関係があるんじゃないかと思っているんですけど、岡崎さんのオブジェや作品にとって、物の落とす影について、何かお考えをお持ちなのかっていうのが、以前から気になっているんです。

岡崎 日が照ったら全部に影がありますよね。だから日常影ばっかり見ることもあるわけです。影って美しいんですよね。デュシャンはレディメイドをだいたい天井からぶら下げている、あれは、影を見よってこと。

平芳 レディメイドにとって影はすごい大事なものなので、だからそれでずっと気になってたんです。

岡崎 影っていうのは、くっついてるんですよ。だから、「HISASHI」っていうのは影の物体なんです。説明が難しいんだけども、庇は人間よりも上にありますよね。太陽が上がって、それで影をつくりますでしょ。だから、最も影であるものは何かを考えていたわけ。そしたら庇だった。それは天と地をつなぐものでもある。

しかも、実際の庇をつくったんじゃダメなんで、石膏なんかをどろっと流して、デカルコマニーと一緒で偶然を利用している。それを内的な「HISASHI」と言ってるわけよ。

岡崎和郎「HISASHI」ブロンズ 1985年 個人蔵 写真:山本 糾

平芳 その影のことで気なっていたのが、またさっきの話に戻りますけれども、「檢眼圖」を立体化させるときに、ある角度から見ると「大ガラス」にあるような状態に見えたりする。でも照明が当たると、さらに影が出ますよね。あの影の出方についての議論は、瀧口さんとの間であったのでしょうか。

岡崎 ありましたよ。やはり美しいっていうことで。だけども、影を消すことも考えていたわけ。というのは、影がないと「大ガラス」に近づくわけですよ。あれは影ないですからね。これを見るために、ブラックライトの部屋をつくってくれって言ったわけですよ。そうすると影が映らない、ブラックライトに反応する塗料だけが見える。

平芳 「檢眼圖」は蛍光塗料でつくられているので、暗室でブラックライトを当てると、黄色い図の部分だけがボワっと宙に浮いたような状態で見える。

岡崎 そう。その部分だけが明快に見える。だから角度によったら、あの黄色だけが見える。

そう言われてみると色々と面白いわけですよ。謎があるんです、つくったものには。自分が考えているもの以外から、謎がどんどん出て、それが歴史に残る。

平芳 そもそも、つくること自体の中に自分と違うものが入ってきて、作品が出来上がって、もう1回見ると、そこにさらに謎が含まれている。

岡崎 オブジェの問題っていうのは、非常に難しい問題で。かつては、いわゆる絵画の問題と、彫刻の問題ってのがあって。デュシャンは知恵者だから、それ以外の問題を考え出したんだと思うんです。

いまの現代美術はほとんどオブジェだっていう考え方がありますよね。色んなパターンがありますけど。僕は、デュシャンとかの色んなオブジェに対して、別の考えを提案してきたつもりです。

●コレクションの問題

平芳 オブジェとちょっと話がずれますけど、僕は今日初めて、デュシャンのカタログをトレースされているあの写真を見ました。トレースされてるのは岡崎さんの手ですよね。誰が写真を撮られてるんですか。

岡崎 僕の友人が撮ったんですよ。素人だから綺麗に撮ってないでしょ。「このように撮ってくれ」って言って撮ったんですよ。

平芳 あれは逆遠近法みたいになってますけど。要は、写真の上側から撮られてるんですよね。

岡崎 そうそう

平芳 逆さまに。

岡崎 だから、逆で見てもいいんですよ。前からね、署名を上下にするという案はあるんだよ。だけど、そこまでしてもしょうがない気がする。こんなものにね(会場笑)。

岡崎和郎「TEHON」カラー写真 1981/1995年 個人蔵

平芳 初めて拝見しましたけど、あの写真は岡崎さんにとってすごく重要なシーンでもありますし。

岡崎 あれはね、デュシャンの展覧会がポンピドゥーであったんですよね。それに「檢眼圖」を間に合わせたわけ。そのカタログを瀧口先生からいただいたんですよ。それで記念にこの中から何かつくっておかないといけないと思って。それで人工のキャップの指を考案して、あれをつくった。

平芳 トレースをね。

岡崎 ええ。だからあれは、瀧口修造とデュシャンとの3人の人間関係が入ってるんです。人とのつながりが思想的にもつながってる感じでね。大事なオマージュなんですよ。

平芳 だから、すごく大事な写真だなーと思って。

岡崎 指はなぜ発想したかっていうと、瀧口先生の指の型を取ったことがあるんですよ。それでね、これは瀧口先生も入るなーと思って、自分の指でやったんです。

平芳 そこの「Giveway Pack 2」のところにある矢印になってるやつが、初めて瀧口さんが家にいらしたときに指を型取ったものですね。

岡崎 64年か、65年ですね。そのときに取ってあったものを、68年ごろに鋳造して出したものです。

あれはすごい気に入られましたよ。後になって、そこにある指の作品を瀧口先生が僕に送ってよこして、これを使って作品つくってくれって言った。「できないですよ、そんなもん」と言ったんですが、あれを逆にして、(コレクターで『瀧口修造・岡崎和郎二人展』に作品を提供した)土渕(信彦)さんにプレゼントした。なぜプレゼントしたかっていうと、「GIVEAWAY PACK」とか、大事なものを買って持ってらっしゃるから。僕が持ってるとまた無くすかもしれないと思ってね(会場笑)。

瀧口先生も指の作品をつくってる。それでそれが一体になっていいんじゃないかと思って。買ってもらうわけにはいかないし。だってもらったものをね、売りつけるわけにはいかない。

芸術作品にとって保存の問題は、ものすごい大事なんですよね。例えば、デュシャンの作品が美術館に保存してあるわけでしょ。個人のコレクターだと、永久、半永久というわけにはいかなくて、作品が無くなる場合もある。デュシャンもそれを考えたんだと思うんですよ。私の中にもコレクションの問題はものすごいあるんです。変な人だとすぐ売っぱらうでしょ(会場笑)。

平芳 ご存じの方もいらっしゃると思いますけど、デュシャンは若いころからパトロンを見つけて、そのパトロンの所に自分の作品が全部集まるように、自分で買い戻しまでして集めて。最終的には、そのパトロンが亡くなるときに、遺言執行人として、どこの美術館にコレクションをまとめて入れるかっていう交渉を全米の美術館と、自分でやって、自分で入れて、自分でインストールまでしたっていう。そういう作家なんです。

岡崎 デュシャンはほとんど、彼の作品が本当に良いと思った人にしか売ってない。まあ普通の人があれをね、もらったり買ったりしても捨ててますよ(会場笑)。

僕のだって捨てられたこといっぱいありますからね。デュシャンはね、保存をバッチリやった。素晴らしい英断を下した。

ピカソみたいな人は、大量に描いてどんどん売って、あんなに有名になれば、誰かが美術館つくってくれるじゃないですか。デュシャンの場合はつくってくれない。いまだったら別として、つくってくれないと思いますよ。だからデュシャンは、オブジェだけじゃなく、人生の全体を見ないとダメなような気がするんですよ。

岡崎和郎「瀧口修造―Arrow Finger」ブロンズ・焼き付け塗装 1968/1998年 個人蔵 写真:山本 糾

岡崎和郎「Giveaway Pack 2」ミクストメディア 1968/1977年 個人蔵 写真:山本 糾

●もう1回デュシャンを見直す

平芳 いまちょっと思い出したので言っておきます。デュシャンは最終的に、フィラデルフィア美術館にパトロンのコレクションを全部入れるんですけど、本音だったかどうかはわかりませんが、全米各地の美術館に売り込んだのは、自分の作品がまとまって収蔵されるからではないと言うんです。すごく充実したキュビスムのコレクションを中心としたモダンアートの作品群がどこの美術館に収まるかということを交渉して、最終的に自分で自分の作品のための部屋をつくったというのが彼の画策なんです。

だから、少なくとも1954年にフィラデルフィア美術館に決まった段階では、デュシャンのために美術館がコレクションを引き受けたわけじゃなくて、ピカソとかブラックとか、ブランクーシの作品が入るから。ついでにデュシャンが引っ付いてきたっていう程度の認識だったんですよ。

それが、後になってデュシャンが急速に有名になっていくんですね。それでガラッと世間の評価が変わるという経緯がある。結果的に、非常に上手く立ち回ったわけです。

岡崎 そうですよ。やはり、自分の作品がいい形で残るっていうことが重要だった。普通の人が見ると美術品に見えませんからね。だから芸術だけの問題じゃなく、もっと広く、美術館との関係とか、コレクターとの関係を見ていかないとダメだと思うんです。

平芳 デュシャンのレディメイドは特にそうですけど、オブジェのある種「宿命」みたいな部分もありますよね。絵画とか彫刻のように表現をぶちまけるわけではなく、ある人にとってはすごく意味があるけれども、ある人にとっては全然意味がない。

岡崎 ガラクタみたいなものですよね。まあ、オブジェの問題っていっぱいあって。例えば、フルクサスで、ボイスなんかが大量の作品をつくって販売しますが、そういう問題も、本当は議論すれば面白いんでしょうけど。

ところで、あなたは本(『マルセル・デュシャンとアメリカ 戦後アメリカ美術の進展とデュシャン受容の変遷』)を出されたんですよね。デュシャンとアメリカの問題ですよね。すごく素晴らしい本だと思います。

平芳 いえいえ。日本との関係で言うと、東野芳明さんが1977年に『マルセル・デュシャン』という本を書かれて、デュシャンがいかにすごい巨人かということを述べられた。それでちょっとしたデュシャン・ブームみたいなものが日本にもありました。一方で、僕がずっと考えてきたことは、先ほど岡崎さんがおっしゃった、自分の中に他者を見るとか、常に自分と他者との関係の中でしか物事を生み出してこないということと一致するんですけども、結局、戦後のアメリカであれば戦後のアメリカの色々な人たちとの関係があって、その関係の結果として「デュシャン」が出来上がるのではないか、というのが自分なりの大きな研究テーマだったんです。

あの本で書かせていただいた内容は、例えば、1950年代にジャスパー・ジョーンズや、ロバート・ラウシェンバーグなど、ネオダダと言われた人たちにとってのデュシャンと、1960年代のポップアーティストにとってのデュシャンと、1970年代のコンセプチュアルアーティストにとってのデュシャンは、同じ「デュシャン」という名前でも違う「デュシャン」だと。その違うデュシャンがずっと積み重なっていくことで、私たちはデュシャンを何となくわかっている。そういうものとして、デュシャンをもう1回見直してみようというものでした。

じゃあ戦後の日本はどうだったのかっていうのを、いまは考えています。ですので、いまの岡崎さんは僕にとっての研究のテーマというか分析対象なわけです。東野さんもそうですし、岡崎さんもそうですし、色々な方をずっと追っかけながら、岡崎和郎にとってのデュシャン、岡崎和郎のレンズを通して見たデュシャンっていうのはどうなるかとか、これから色々と勝手なことを書かせていただこうと思っているところです。

岡崎 まあだけども、オブジェとかデュシャンのレディメイドがあって、芸術の状況が広がったんですよね。パッと広がって、自由になった。商業主義も良いし、何でもやれるっていうかね。いまの若い人って、商品とアートと混乱しているみたいなのを盛んにやってますでしょ。それが良いか悪いか別として、やはり領域を広げたっていうか、そういうところがありますね。

平芳 確かにそうだと思いますし、僕などからすると、デュシャンのレディメイドみたいなものが100年ぐらい前に出てきて、それを岡崎さんが大学生のころにお知りになって、でも一方で、それと似て非なるものとして、瀧口さんを通してオブジェというものをお知りになって。そこから色んなもの、全部の関係の中で、最終的に岡崎さんなりのオブジェ観というか「御物補遺」っていう考え方が生みだされてきたわけじゃないですか。

言ってみれば、岡崎さんの後の世代にとっては、岡崎さんのオブジェ観と、こういう実践と経験を経て、そこに別のものが加わって、またオブジェが出てくる。美術ってそういう連鎖だと思います。

●デュシャンのエロスとの違い

平芳 では、会場からご質問をいただければと思います。

質問 デュシャンの場合は、エロティシズムの問題が相当大きいと思うんです。オブジェの中にエロスを含んで、だからこそオブジェが魅力的になるというか。岡崎さんにとって、エロスの問題はどのようなものでしょうか。

岡崎 デュシャンの場合は、やはり人間とは何かっていう、それに行き着いたのが、還元するとエロティシズムになるんじゃないですかね。

僕はね、身体については考えているけれども、そこまでじゃないんで。僕は手の問題、身体では手が中心になってきてますから、だからデュシャンみたいにはいかんですよ。日本では江戸にはありますけども、あそこまで徹底してはやれない。

平芳 身体的な生々しさはあるけど、性的ではないっていう感じですかね。

岡崎 そうですね。たぶん。

平芳 必ずしも無いことはないんだろうと思いますけど。

岡崎 それはありますよ。

デュシャンの場合は、晩年の作品はそうでしょうね。特にある時期からそれを徹底的して。ガラスには隠れてはありますけど、無いですよね。

人間とは何かって考えたんじゃないですかね。彼の場合、宗教とかには行かなかったんですよ。それでああいう女体をね、晩年何であんなものをつくったのかちょっと難解ですけれども。還元、還元ってよく言うから、還元したらあそこに行くんじゃないですか。エロティシズムにね。何かの部分を型取ったり、取っ手なんかをオブジェにしたり。そこが、デュシャンのオリジナリティーでしょうね。

平芳 エロティックかどうかっていうのとはちょっと別ですけど、身体とオブジェの関係で、岡崎さんのオブジェに入る身体性って、エネルギーが入っている感じがあると思うんですよ。例えば、ギュッと握るとか。つまり手をそのまま型取るのではなくて、手に力をぐっと入れる。

岡崎 手の問題ってのは最初からあるんだけども、エネルギーというよりはむしろ記号。例えばグーチョキパー。「パー」の作品って僕はつくったことないんだけども、マン・レイにあるわけですよね(※編集部注「夢/育児法」1964年。岡崎はこの作品に想を得て、1975年に「グー」の形をした「仙人掌/テボテン」を制作した。「手を握ったときの内側」を型取りしている)。いわゆるサインとして見てるんですよ。それから握ったのは、あれは別にエネルギーじゃなくて、たまたま握ってるのがテボテンということになって。グーチョキパーなんですよあれ。

平芳 確かに記号的な部分はあるんだと思うんですけど。

岡崎 まあ、身体と結びついてるからね。記号だけの問題だけじゃないかもしれない。手はたくさんつくってますよ。棒と手の関係とかね。

岡崎和郎「仙人掌/テボテン」エポキシ樹脂に彩色、アクリル樹脂 1975/1993年 個人蔵

平芳 先ほどご質問にあった、岡崎さんの作品に感じられるエロスや生々しさとは違って、デュシャンのエロティシズムは結局、覗いてるエロティシズムだと思うんですよ。

岡崎 なるほど。

平芳 男が女性の裸体を窃視しているというエロティシズム。見るものとしての生々しさはあるかもしれないですけど、実際にぎゅっと触ってみるとか、握ってみるとかっていう感覚はあんまり感じられない。唯一感じられるのは、ほっぺたを自分の舌で押している石膏の作品。

岡崎 彼はね、見るってことが非常に大事。だから、大ガラスなんかでも、見るものなんですよね。絵画とは言えないんだけども、わざわざ謎をつくっている。見ることというのが謎なんですよ。僕はね、触れるもの。

平芳 そうですよね。岡崎さんって常に、触るっていう……。

岡崎 触る。だから箱の作品もあるんですよね。コーネルなんかが箱の中に閉じ込めておくものを、僕は手で取って見る。物と目の間に手が、肉体がある。その問題を色々つくる。それが棒であったりするわけです。

平芳 それがオブジェの形にも表れてきていると。

岡崎 そうそうそう。手の問題というのは美術の最初に出てくるんですよね。洞窟の中にも、ネガティブハンドで手が登場するモノがある。サインが入った手もあるの。言葉以前には、手がひとつの言語の役割を果たしてたんじゃないか。そう思ってます。

平芳 そろそろ時間も参りましたので、このあたりで終了とさせていただければと思います。本日はありがとうございました。

(2017年1月14日、ART OFFICE OZASAにて/2017年3月30日公開)

おかざき・かずお

1930年岡山県生まれ。早稲田大学文学部大学院美術史専攻在学中の56年に作品制作を始め、58年より読売アンデパンダンに出品。66年に東京画廊で初個展を開催する。62年から『Who’s Who(人名録)』シリーズを開始。63年に「御物補遺」の概念を構想し、電球や人形などを反転させたオブジェを制作する。これまでに倉敷市立美術館(97年)、奈義町現代美術館(2001年)、神奈川県立近代美術館 鎌倉(10年)、千葉市美術館(16年)、北九州市立美術館(16〜17年)などで数多くの個展を開催。身の回りにある平凡なものやありふれたイメージを引用したオブジェを通じて、通常の視点から外れたときに現れる物の思いがけない姿を提示し続けている。

ひらよし・ゆきひろ

美術史研究者。京都工芸繊維大学美術工芸資料館准教授。マルセル・デュシャン研究およびレディメイド以降の芸術を専門とする。国立国際美術館主任研究員時代の2004年に『マルセル・デュシャンと20世紀美術』展を担当。著書に『マルセル・デュシャンとアメリカ 戦後アメリカ美術の進展とデュシャン受容の変遷』(ナカニシヤ出版)がある。