「サミュエル・ベケットを〈読む〉」

レクチャー2:小崎哲哉

レクチャー:小崎哲哉

2013年のあいちトリエンナーレで、私はパフォーミングアーツ部門の統括プロデューサーを務めました。トリエンナーレのテーマは「揺れる大地」。もちろん、2011年の東日本大震災を受けてのものです。芸術監督である五十嵐太郎さんからそのテーマを聞いた瞬間に、サミュエル・ベケットの作品か、ベケットに影響を受けたと思われる作品を主軸にプログラムを組もうと決めました。多木さんが述べられたように、大きな災厄の後では、生と死について真剣に思いを凝らしたベケットの世界観こそが、必要かつ有用であると思えたからです。

Samuel Beckett

photo by Roger Pic for Bibliothèque nationale de France, 1977

それ以前に、現代アート雑誌の編集長を務めていたころから気になっていることがありました。欧米の現代アーティストにとって、ベケットの世界観を知っていることは当然の前提であり、その世界観に則って、あるいは影響を受けて作品をつくっている作家も少なくありません。ところが、日本ではそんな作家はほとんど見当たらない。中国や韓国など他の東アジアの国に比べても圧倒的に少ない、というか皆無かもしれないという印象があります。20〜30年前は違ったんでしょうが、今日では、キュレーターも含め、ベケットの名前は知っていても、読んだことがある人はあまりいない。欧米の作家にベケットが与えている影響についても、一部を除いて意識されていないように思えます。

演劇の世界ではもちろん、よく知られています。上演されるのは『ゴドーを待ちながら』がほとんどで、ひところに比べると上演回数も減っているとはいえ、さすがにベケットを読んだことのない演劇人はいない……と言いたいところですが、これも実は怪しいかもしれません。若い世代には、「誰それ?」という人もかなりいるような気がします。現在、書店で手に入る日本語訳が『ゴドー』などわずか数冊という悲しい事情のせいかもしれませんが、ゆゆしき事態であることに変わりはないでしょう。現在、白水社で新訳プロジェクトが進んでいるそうですから、それに期待したいところです。もっとも、多木さんと初めて会った4年前に、すでに「もうすぐ出る」という話でした。その後、何も進んでいないようです(笑)。(*)

ともあれ、アート関係者はベケットを知らない。他方、演劇の世界の人たちはベケットが現代アートに与えている影響について知らない。それをなんとかしたいなと思ったのがこの企画のきっかけのひとつです。前置きはこれくらいにして、まずはベケットの非常に重要な要素のひとつであるビジュアルの強さを見ていただきましょう。

ベケット作品のビジュアルの強さ

Waiting for Godot by Naseer’s Motley Group, 2011, photo by Merlaysamuel

『ゴドーを待ちながら』の印象的なシーンです。『ゴドー』は1952年に出版され、翌1953年にパリで初演されました。

Photo by Georges Pierre, 1961

この写真は彫刻家のアルベルト・ジャコメッティ、右側がベケットです。ジャコメッティは、1961年に『ゴドー』の「1本の木」をつくりました。上演後に、石膏でつくった葉っぱを1枚、ベケットに渡したという逸話が残っています。

Act Without Words I by Karel Reisz, 2000

1956年に戯曲が発表された『言葉なき行為』です。砂丘のような荒涼たる風景が目を奪います。

Endgame photo by Anthony Woods, 2004

1957年作『勝負の終わり』。原題のままに『エンドゲーム』と訳されることもあります。

Krapp’s Last Tape photo by John Minihan, 2011

『クラップの最後のテープ』は、当時の最新技術であったテープレコーダーを使って過去を振り返るという内容です。1958年発表。

Happy Days photo by Douglas Jeffery, 1962

こちらは『しあわせな日々』の一場面。初演は1961年で、砂山に女性の主人公が埋まっているという設定です。

Lisa Dwan in Not I Photo by Tristram Kenton, 2013

1972年初演の『わたしじゃない』は、暗闇に女優の唇だけが浮かび、猛スピードで台詞を吐き出します。

Quad I+II by Süddeutscher Rundfunk, 1981

多木さんのレクチャーにも出てきた1981年発表のテレビ放映用作品『クワッド』です。

現代の舞台美術への影響

ベケットの作品で最初に目に付くのは、こういった印象的なビジュアルです。要素が少なく、インパクトが強い。最近では、現代を代表する彫刻家のひとりアントニー・ゴームリーが、オーストラリアのアボリジニの劇団のために『ゴドー』の木をつくって話題になりました。これです。

Antony Gormley Tree for Waiting for Godot 2012

Celebrating Kylián! No.2 – East Shadow from Korzo producties on Vimeo.

Jiří Kylián East Shadow 2013これは、あいちトリエンナーレ2013のために、現代有数の振付家イリ・キリアンが東日本大震災をモチーフにしてつくってくれた『イースト・シャドー』という作品です。パフォーマーは、『ゴドー』の登場人物を想わせるコスチュームを身に付けていました。

Arica Samuel Beckett’s ‘Happy Days’ 2013, set designed by Kaneuji Teppei

同じく、あいちトリエンナーレ2013の委嘱作品。昨年春秋座でも上演しましたが、ARICAという劇団による『しあわせな日々』です。美術は現代アーティストの金氏徹平が手がけました。これを見て「瓦礫だ」と言う人がいるんですが、実はそうではなく、細部には金氏さんらしい様々なモチーフを発見することができます。楽器にも見立てられていました。

Yanagi Miwa Zero Hour 2013

これは、やなぎみわ作・演出の「ゼロ・アワー」。神奈川芸術劇場KAATで初演され、その後あいちトリエンナーレで再演されました。第2次大戦中に対米プロパガンダ放送に携わった女性アナウンサーたちを題材にした話ですが、何かしらベケット的なモチーフを挟めないか、と言ったら、やなぎさんは非常に真摯に応えて下さいました。『勝負の終わり』の主人公を想わせる盲目の人物が登場し、『クラップの最後のテープ』と同じテープレコーダーが重要な小道具として用いられます。

アート界の第1次ベケット・ブーム

非常にわずかな例、それも舞台芸術ばかりをご紹介しました。そろそろ、本題の現代アートに移りたいと思います。

ベケットは1906年に生㡾れ、1989年に亡くなりました。『ゴドー』が発表された1950年代以降、特に1960年代を中心に、アート界で「第1次ベケット・ブーム」と呼びたくなるような事態が発生します。ベケットの思想や世界観が当時のアート、特にミニマリズムやコンセプチュアル・アートと呼ばれる潮流に大きく影響したんです。少しだけ例をお見せしましょう。

Samuel Beckett + Jasper Johns Foirades/Fizzles 1976

ネオダダやポップアートの先駆者といわれるジャスパー・ジョーンズが、ベケットの短い文章にエッチングを組み合わせて出版した書物です。

Samuel Beckett + Robert Ryman Nohow On 1989

ミニマリズムの代表的な作家ロバート・ライマンも、同様の試みを行っています。

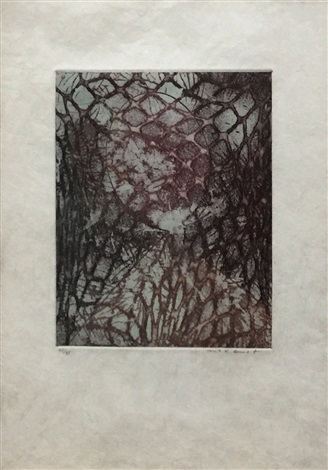

Max Ernst Zu: Samuel Beckett 1967

これは、ダダイスムとシュルレアリスムの巨匠マックス・エルンストの版画です。タイトルは「サミュエル・ベケットへ」。

ジョーンズ、ライマン、エルンスト以外にも、ソル・ルウィット、ロバート・モリス、エヴァ・ヘス、ロバート・スミッソン、リチャード・セラ、ブルース・ナウマン、ダン・グレアムら、錚々たるアーティストにベケットの影響が見られます。

「第1次」はベケットが健在のころに起こったブームでしたが、没後、つまり1989年以降に2度目のブームが起こり、それは現在にまで続いています。正確に言えば、欧米においては、ベケットは常に現代アートなどほかの芸術ジャンルに影響を与え続けていて、ただしそれが(多木さんのレクチャーで説明されていたように)1989年以降は違うニュアンスを帯びてきたということだと思います。

「第2次ブーム」について説明する前に、「第1次」と「第2次」の橋渡し的な役割を担ったアーティストを紹介します。ジョセフ・コスースという作家です。

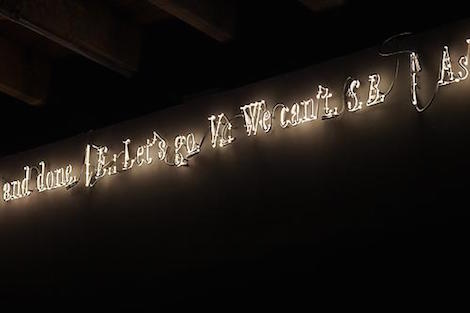

Joseph Kosuth Texts (Waiting for-) for Nothing’ Samuel Beckett, in play 2011

これはネオンを使ったコスースのインスタレーションです。タイトルの中に、ベケットの名前とともに2つの作品名が入っています。2011年につくられましたが、コスースは60年代中ごろから言語に関わる作品をつくっていて、コンセプチュアル・アートの創始者と見なされています。

アート界の第2次ベケット・ブーム

コスースは1945年生まれ。彼と同世代、もしくは年下の世代が、ある意味では「第1次」以上のベケットへの関心を示しています。

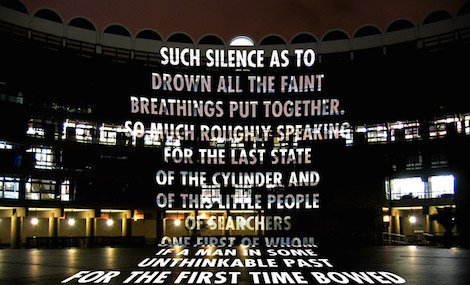

Jenny Holzer Lost Ones 2006

これはジェニー・ホルツァーの「Lost Ones」です。ホルツァーも言語や文字を扱うアーティストで、ここではベケットの同名の短編小説(邦題は『人べらし役』)のテクストを建物に投影しています。

コスースやホルツァーの関心はベケットの言語、あるいは言語によって表現される思想や世界観にあるわけですが、ビジュアルに影響・感化されたアーティストもいます。

Marina Abramović In Between 1996, photo by Ozaki Tetsuya

パフォーマンス・アートと呼ばれる分野で第一人者とされるマリーナ・アブラモヴィッチの作品です。『わたしじゃない』にそっくりですね。

Tony Oursler Big Eyes 2003

Tony Oursler Twink

映像アーティストのトニー・アウスラーの作品。生前のデヴィッド・ボウイと親しく、アルバムジャケットやPVなど、ビジュアル面でよく協働していました。キモカワというか、ユーモラスな作品ですが、これらにも『わたしじゃない』の影響があると思います。

Jesse Jones Tremble Tremble 2017, installation view, Irish Pavilion, Venice Biennale 2017

今年のヴェネツィア・ビエンナーレ、アイルランド館の映像インスタレーションです。アイルランドはベケットの故国ですから当然かもしれませんが、露骨と言っていいほどの『わたしじゃない』の引用です。

an Fabre Monk with Bones 2001

ビエンナーレの関連展示として、ヴェネツィアで開催されていたヤン・ファーブルの個展から。旧作ですが、『クワッド』のマントの彫刻化と取っていいでしょう。ファーブルは、『昆虫記』のジャン=アンリ・ファーブルのひ孫で、「死」という主題に取りつかれています。この作品は、素材は実は人骨です。

Christian Boltanski Monument to the Lycée Chases 1989

「死」という主題という点では、日本でも人気の高いクリスチャン・ボルタンスキーもベケットに近しいアーティストです。

ほかに、ウィリアム・ケントリッジ、ジャネット・カーディフ、ドリス・サルセド、エルムグリーン&ドラッグセット、ウーゴ・ロンディノーネ、デミアン・ハースト、ダグラス・ゴードン、ジェラード・バーン、スティーヴ・マックイーン、ダンカン・キャンベルら、第2次大戦後に生まれたアーティストたちが、ベケットの影響を公言し、影響が見て取れる作品を発表し、さらにはベケットの戯曲作品を演出しています。多木さんのレクチャーで紹介されたポール・チャンもそのひとりですが、ほとんどが、現代社会がベケット的な意味でディストピアしている、その状況に敏感に反応してのことだと思います。

ドクメンタ14におけるベケットとメカス

今年は2年に1度のヴェネツィア・ビエンナーレのほかに、ドクメンタやミュンスター彫刻プロジェクトといった巨大国際展が開催されました。ドイツのカッセルで開かれるドクメンタは5年に1度、同じくドイツのミュンスターで開催される彫刻プロジェクトは10年に1度。ヴェネツィアは低調でしたが、ドクメンタとミュンスターには見応えがある作品が多く、アート界の評判もよかったように思います。

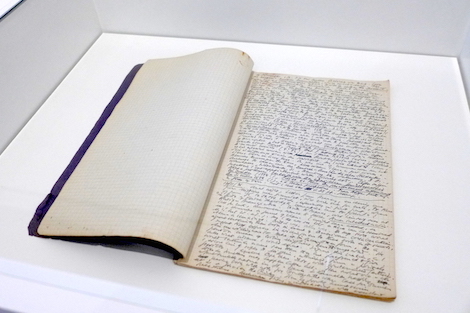

ベケットの死後に発見された「ドイツ日記」 photo by Ozaki Tetsuya

特にドクメンタでは、ほかならぬベケットが大きな役割を果たしていました。死後に発見された日記が展示され、カッセルとの関わりが明らかにされていたのですが(初体験の相手がカッセルにいたということで、それはそれで興味深いのですが)そればかりではありません。毎回政治的なテーマ設定で知られるドクメンタにおいて、そのテーマを象徴する人物として取り上げられていたのだと思います。

Jonas Mekas, Kassel, April 1946

同様に象徴的な存在として、しかしベケットとは異なり現役の表現者として招待されたのが、詩人で映像作家のジョナス・メカスです。1922年、小国リトアニアに生まれたメカスは、第2次世界大戦中に難民となり、戦後までいくつかの難民収容所で暮らしました。大戦後にニューヨークに渡り、アンディ・ウォーホルやフルクサスのアーティストたちと親しくなります。代表作『リトアニアへの旅の追憶』は、この種の映画としては世界的なヒットとなりました。ドクメンタでは、この作品を含む映画3本が上映され、写真数十点が展示され、さらに、映像アーティストのダグラス・ゴードンが、メカスが書いた『I had nowhere to go』(邦題は『メカスの難民日記』)を映像化しています。90代半ばとなった本人も登場し、メカスの個人史が現代の社会状況と重ね合わされ、主題的に今回のドクメンタの中心的と言ってよい内容になっていました。

メカスとベケットに共通するのは、亡命を体験し、反体制運動に関わったことです。ベケットはフランスでレジスタンス運動に加わってナチスに抵抗し、メカスはソヴィエト連邦とナチスの双方と戦いました。それも含め、ドクメンタの主題と重なる問題系として、以下のようなものが挙げられるでしょう。反戦、反全体主義、移民や難民の擁護、反知性主義への抵抗、言論の自由の称揚、キリスト教への懐疑とアニミズムへの親近感などなど。いずれも(残念ながらいまもって)極めて現代的・普遍的なテーマだと思います。

ベケットと現代アートの親和性

最初に述べたとおり、日本のアーティストやアート関係者は、ベケットが欧米のアーティストにかくも多大な影響を及ぼしていることを、ほとんど知らないと思います。もちろん、ベケットがヨーロッパの詩人・劇作家・小説家であり、英語とフランス語で自作を書いたことは大きい。でも、そればかりではありません。ベケットの作品群には、現代アートとの高い親和性があるんです。

これから述べることは私見ですが、現代アートの動機は、大きく分けて3つあります。ひとつは「インパクト」。ミケランジェロのシスティナ礼拝堂などを見ればわかるように、視覚的・感覚的な衝撃を追求する作家は昔から存在します。現代では、ウシやサメなどの動物を縦半分に切って、ホルマリン漬けにしたデミアン・ハーストらが典型でしょう。

Damien Hirst Mother and Child (Divided) 1993, photo dy David sillitoe

ふたつ目は「コンセプト」。作品に込められたメッセージや、思想や、概念ですね。私的なもの、社会的なもの、政治的なものなど多岐に渡ります。現代アートでは、特にこれが重要とされます。

3つ目は「レイヤー」。地層や積層などの「層」のことで、インパクトやコンセプト、さらにはアート史への言及などがまさに重層的になっていることを指します。この層が幾重にも重なることで、作品の深みが増すと考えられます。

ベケットの作品は、これまで見てきたように、視覚的なインパクトがあり、実存的、政治社会的、哲学的なコンセプトがあり、それらが複雑に入り組んでレイヤーを成しています。構造的に現代アートととても似通っているんです。

Marcel DuchampFountain 1917

また「想像力を刺激する」という点でも、優れた現代アートと共通していると思います。いまからちょうど100年前に、男性用小便器にサインを施し、「泉」と名付けてアート作品だと主張し、現代アートを誕生させたマルセル・デュシャンは、「絵画は単に網膜的あるいは視覚的であってはならない。絵画は灰色の物質、つまり我々の知性に関わるべきであり、純粋に視覚的であるだけでは駄目なんです」と述べています。今日のアート、今日の表現は、視覚や感覚ではなく、知性に関わるべきである。この主張は、チェスを通じてデュシャンと交流があった(とはいえ、生涯に一度もデュシャンに勝てなかった)ベケットにも共有されています。ベケットの有名な言葉、「Imagination dead Imagine(想像力 死んだ 想像せよ)」という言葉は、まさにそのことを示すものだと思います。

「想像力 死んだ 想像せよ」

最後に何をお目にかけようか悩みましたが、香月泰男作品の画像を持ってきました。香月は山口県長門市出身の画家で、戦争中に兵隊に取られて、ソ連兵に捕まってシベリアに抑留されます。戦闘の体験はなかったんですが、収容所に入れられている間に、極寒と重労働によって仲間ががばたばた死んでいく。その記憶をもとに描かれた油絵です。

香月泰男「北へ西へ」1951年

香月泰男「海〈ペーチカ〉冬」1966年

鎮魂の意味もあるんでしょうが、ご覧の通り全体的に黒い、暗いトーンです。実は、現物を美術館などで見ると、画集などと違って何が描かれているのかよく見えない。じっと目を凝らしていると、ようやく細部が見えてくる、そういう絵です。おそらく香月は、何を描いているのかすぐに了解されるのが嫌で、わざと見えづらく描いたのではないでしょうか。香月はベケットとは無縁だったでしょうし、この絵を現代アートに含めることには異論があるかもしれませんが、想像力を駆使させるという点で非常に優れた作品だと言えるでしょう。

難民問題ひとつを取っても、ヨーロッパは何万、何十万人単位で難民を受け入れている。日本は、事情は異なるにせよ、申請が10,901人いて認定したのは28人です(2016年。2017年はそれぞれ19,628人と20人)。そういう状況の中で重要なのは、間違いなく想像力でしょう。サミュエル・ベケットは、現代アートばかりではなく、この時代状況全体を理解するためにも、極めて重要な人物だと思います。

ご清聴、ありがとうございました。

*本年3月より、白水社から「新訳ベケット戯曲全集」の刊行が始まった。

第1弾は『ゴドーを待ちながら/エンドゲーム』(岡室美奈子訳)。

Photo: Takumi Irie

(2017年9月8日、京都造形芸術大学/2018年3月30日公開)

おざき・てつや

1955年、東京都生まれ。REALKYOTO発行人兼編集長。あいちトリエンナーレ2013で、パフォーミングアーツ統括プロデューサーを務めた。本年3月末に『現代アートとは何か』を河出書房新社より上梓。

【公演】

サミュエル・ベケット作『ゴドーを待ちながら』 2017年9月9日・10日、京都芸術劇場春秋座

(関連企画)

展示(9/8-11)+レクチャー(9/8)「サミュエル・ベケットを〈読む〉」 展示会場構成:多木陽介+小崎哲哉+原田祐馬(UMA / design farm)/レクチャー:多木陽介+小崎哲哉

▶レクチャー1:多木陽介