芸術論の新たな転回 07平倉 圭×池田剛介 書くことはいかに造形されるのか

『かたちは思考する 芸術制作の分析』平倉圭 著、2019年、東京大学出版会

池田 今回は平倉さんの著書『かたちは思考する』の出版を記念しての会となります。この本については『美術手帖』(2020年2月号)に短い書評を書いたこともあり、じっくり読んでいました。そのあと平倉さんが京都に来られていた際に少し会って、ぜひ著書についてお話しできればということになり浄土複合でのトークが開催されることになりました。今日はよろしくお願いします。

平倉 今日はありがとうございます。『かたちは思考する』という本が2019年の9月に出ました。執筆期間はすごく長くて、2005年から14年かけて様々な機会に書いてきたものをまとめたものです。まとめるにあたって全体に手を入れたのですが、あらためて自分がやってきたことは何だったのか考えながら作りました。池田さんと初めて出会ったのはいつごろだったかな。

池田 ずいぶん前。岡﨑乾二郎さんが東京でやっていた四谷アート・ステュディウムの周辺だと思います。そのころは僕も関東にいて大学院生でした。平倉さんも当時は院生ですか。

平倉 そうですね。もう20年近くの付き合いだから、長いですね。

池田 20年とは恐ろしい(笑)。その後、四谷アート・ステュディウムや東京藝術大学でのシンポジウムでも一緒になったりしましたが、こういう場でふたりでお話しするのは今回が初めてということで楽しみにしています。

西洋近代との関わり

池田 第1部でセザンヌ、マティス、ピカソといった近代絵画の大巨匠が取り上げられています。芸術の研究でモダニズム史観や欧米中心主義といった規範的な枠組みを相対化するときに、いわゆる巨匠とされているのではない知られざる誰々に注目する、という手法がよく採られると思うのですが、平倉さんの場合は、西洋近代のど真ん中にいる存在を扱っているわけですね。もちろん単に近代芸術のカノン(聖典)として取り上げるのではなく、その内側から批判的に解体するような仕事になっている。

平倉 浄土複合ではライティング・スクールが開講されていることに興味を持っていて、今日は自分にとっての「書くこと」の方法について話したいなと思っていました。書くことは題材を選ぶところから始まりますよね。第1部では、ピカソやマティス、セザンヌといった20世紀フランスの巨匠たちを選んでいますが、なぜこれらを選んだのかといえば……身近だったからですね(笑)。西洋近代の「巨匠」たち、特に20世紀のフランスとアメリカ合衆国で活動した作家たちを中心化するような価値観を、私自身が内面化するように育ってきてしまった。それを内側から新しくする、他人のものではなく、自分自身のものとして荒々しく書き換えたい、というモチベーションがあります。有名な作品を選ぶのは……たぶん論争好きなところがあるんですよね。雑に言うと「全部間違っている」と言いたくなるというか(笑)。ある作品や作家について、既に多くの人が書いていることに対して「そうではない」と言いたくなる。自分のものの見方に謎の自信があり、それをもとに過去の文章たちと戦うというのが書くときのモチベーションになりやすかったんです。

池田 そう、謎の自信というか、読んでいてびっくりするような断言が急に出てくる(笑)。あれは平倉さんの書き方のひとつの特徴ですよね。例えばピカソの《アヴィニョンの娘たち》論のところでの「フランシス・ベイコンのような画家たちの肉の変形主義とはなんの関わりもない」みたいな。

平倉 あのピカソ論が、書いた中ではいちばん古いので……。

池田 尖っていた(笑)。

平倉 いまでは自分の視野の狭さもわかってきて、ずっとマイルドになったつもりなんですが(笑)。博士論文ではジャン=リュック・ゴダールという20世紀後半のフランス/スイスを代表する映画監督の研究をしていて(『ゴダール的方法』〔インスクリプト、2010〕)、そのときも、従来はゴダールといえば「差異」や「ずれ」ばかりが語られていたことに対して、「いや違う、むしろ『類似』だ」と言い切るところがありました。ただ、ゴダールに人生を10年間捧げたあとで、「あれ、自分は何をやってるんだろう?」と思うところがあって。かつての私には自然だったゴダールを特権的な参照項のひとつとする文化の雰囲気や価値観が、いまや自分にとって自然に信じられるものではまったくなくなってしまった。そこであらためて、自分がそこに深く浸かってきた価値観を問い直し、作り直す必要を自覚しました。

池田 わりに最近のことですか。

平倉 そうですね、ここ5、6年です。ゴダールだけではなくて……『かたちは思考する』の第5章は3年前に書きあげた論文をもとにしていますが、そこで分析している『ミステリアス・ピカソ――天才の秘密』(アンリ=ジョルジュ・クルーゾー監督、1956)という映画は、ピカソが絵を描いている過程を撮ったものです。映画には映っていないんだけど、実際の現場では「天才」ピカソが自分の絵に全然集中できない状態になっていて。絵を描くんだけど、10分くらい描いたら「ちょっとどいてください。撮影します」となる(笑)。また「続きを描いてください」、「はい、止まって」というのを1週間くらい続ける。めちゃくちゃ寸断された絵の描き方をしていて。そうやって撮影された無数の断片を編集して、実際の制作過程とは異なる、よどみなく生み出されていくような画面を映画の中では実現している。私の論文では、それをもう一度実際の現場に戻して細かく分解しています。そこで私の「書くこと」を駆動していたのは、ピカソという特権的な天才の秘密ではなく――少なくともそれだけではなく――、むしろ複数の人や物が入り混じる異種混交的な現場のぐちゃぐちゃさ、その面白さです。

右:平倉 圭、左:池田剛介

photo by Ikuko Tanaka

池田 たしかに2005年のピカソ論や2008年のマティス論があって、しばらくあとでピカソをひとつの軸とする制作現場が取り上げられていて、それらの間でかなり作品の位置付けが変化しているように感じました。初めのころのピカソ論やマティス論では、習作や制作過程の写真を通じて具体的な制作プロセスを分析されていくわけですが、それらをプロセスや潜在的なバリエーションに開くことと同等か、あるいはそれ以上に、作品に至る最後のところの飛躍に力点がある気がします。ピカソの《アヴィニョンの娘たち》であれば、そうした飛躍が「傑作」たる所以のように見えてくるところがある。他方、近代絵画という価値基準の枠内で言えば、『ミステリアス・ピカソ』の中に出てくる作品には、絵画としての傑作感は明らかにない(笑)。

平倉 《アヴィニョンの娘たち》は文句なしの傑作だけど、『ミステリアス・ピカソ』の中で完成される個々の絵画はそうじゃないってことですよね。それはたしかにそう(映画はものすごいと思うけど)。1個1個の論稿にできることの限界があります。異種混交的な状況の面白さの分析と、「傑作」と言われるような単独的な絵画の解明と、なかなか同時には満たせない。私は研究者としてはかなり批評寄りで、作品の価値がつねに気になる。しかし作品の価値を言い出すと、どういう作品を良いと思うのかという丸ごとの価値観を生み出している歴史や体系を引き受けることになるから、その外に踏み出そうとしているというのはありますね。

池田 この論文では、過酷な状況下で作品制作に集中できないような弱い身体性(といっても73歳の人間がそうした環境で8日間も連日作業していること自体が驚異的ですが)への注目がありますよね。そこはひとつ大きな違いなのかなと思います。

平倉 注目する体のあり方が変わってきたかもしれません。絵を見るとき、自分の見ている絵をなるべくすべて記憶しようとしていて。うまく集中できないときには「もうここで死んでもいいや」と思うようにしていたんです(笑)。なるべく自分の体のすべてを作品の側に預けて、そこで自分とはまったく違う体が作っているパターンを吸い込んで、それになってしまおうとする。さっき西洋近代が信じられないみたいな話をしましたが、実はもうひとつ手前があって。自分が生まれ育ってきた社会や文化から一度切断される必要があったんですよね。自分が育った場所での自然な価値観、身体の在り方、礼儀作法とかすべてが嫌で切断したかった。大学はICU(国際基督教大学)というところに入学したんですが、そこではみんなファーストネームで呼び合うみたいな環境で(笑)。出自や年齢や立場に関係なく対等という世界が自分にはすごい解放だった。そういう、西洋近代的な個を自分にインストールしたい、という思いと、西洋近代絵画に身を投げ出したい、ということが自分にとって重なってたと思います。

ピカソもマティスも技術はすごいんだけど、それを威張って出すというよりは、その体は開放されていて、他の人もその体を身につけられるような開かれ方をしている。そこに向かって自分の体を投げ出すと自分の体を作り変えられる、ということを求めていたんですよね。その体を吸収したいという思いで、西洋近代の画家たちの描くプロセスをじっくり見ていたのですが、関心が変化してきた。

池田 2段階のプロセスがあったわけですね。第1段階としてもともとの育ってきた環境からの解放としての西洋近代的な価値観との出会いがあり、第2段階としてそうやって出会った近代的な価値観をもう一度作り変えるというような。

平倉 博士論文を書いたあとに3人の子供が生まれたことも大きかったですね。最初の子供が生まれたとたん、美術や美術館というものが自分の生活と鋭く対立するようになったんですよ。子供が泣くと監視員の人が飛んできて追い出されたり。魅力的な物を「触ってはいけない」と子供に教えるために怒らなければならなくなったり。もちろん、育児のために集中した研究時間を確保できなくなったことや、海外になかなか行けなくなって研究調査のフィールドが横浜・東京中心になったことも大きかった。自分が信じていた自由な体、開放された体を美術の世界に求められなくなった状況、研究に集中したいのにできないような状況が、絵画に集中したいのにできないピカソと重なったんです(笑)。閉じ込められ、気が散っているこの状況を生きる身体を新たに発明しなければならない! と思ったときに、『ミステリアス・ピカソ』がまさにいま取り組むべき題材として現れてきた。

『失われたモノを求めて 不確かさの時代と芸術』池田剛介 著、2019年、

夕書房

池田 ある対象に集中できないような、ある種ネガティブな状況も含めた身体性への注目については、僕の本の『失われたモノを求めて』でのセザンヌ論と関心が重なるところがある気がしました。メルロ=ポンティに代表されるような、見る主体と見られる対象とが混じり合う活き活きした身体としてのセザンヌ像に抵抗したい、というモチベーションがあって。集中が途切れて注意が散逸することについてジョナサン・クレ―リーが議論していて、固定した視線によって対象を見るというのは、カメラのように世界を客観的に映し出すと思われがちだけれど実はもっと危ういことなんだ、と。

子供のころよくやると思うんですが(というか僕はよくやってましたが)、じっとペンなんかを見つめていると、最初はハッキリと見えるのだけど、しばらくすると対象の輪郭が溶け出すように崩壊していく。モネのような印象派だと、睡蓮の浮かぶ水面のような瞬間ごとに移り変わる対象の印象を留めようとするわけですが、後期のセザンヌはむしろサント=ヴィクトワール山*や石切り場など、動かない対象に過剰に集中を注ぎ込み、その固定化した視点が、集中の崩壊へと地滑りしていく。そういうあたりは『ミステリアス・ピカソ』での集中できない身体への注目とも通じている気がする。僕のセザンヌ論も『かたちは思考する』の第1章も、2012年の『ユリイカ』のセザンヌ特集に掲載されたもので、あの特集は全体的に熱が入っているのですが、平倉さんのものは特にものすごい気合いが感じられたことを覚えています(笑)。

*ポール・セザンヌ《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》

平倉 セザンヌ論は気合いでしたね(笑)。『ユリイカ』のセザンヌ特集の話が来たのは時期的にも特殊で、3.11東日本大震災の1年後だったんです。私はその1年くらい精神的に参っていてまったく文章が書けなかったんですが、セザンヌなら書けるかな、というか書くべきだなと。

私の論稿の冒頭で注目したのは、セザンヌが写真を使って描いた風景画です。写真から描いてるけど、いかにもセザンヌ的な筆致が画面を覆ってる。セザンヌの描き方のシステムが、現実の風景から独立して作動しているのが驚きだったんです。そうやって、環境から独立した人工的なスタイルで構築していった画面なのに、セザンヌの絵を見ると匂いまでしてきて、その世界の内側に入っている感じがする。世界を間接的に翻訳するスタイルが、直接性の経験をもたらすという驚きがあるわけです。この直接性をいろんな人がいろんな言葉で言い当てようとしてきた。自分は3.11以降に世界のリアリティと結びつく回路を失った感じがしたので、セザンヌについて考えたり書いたりすることがそれを開くためのきっかけになるかなと。原発事故で衝撃的だったのは、あたりまえだけど、放射線が生身の人間には見えないこと。私は生身の体の直感にものすごく深い信頼を置く、保守的なところがある人間なんですけど……保守的というのは自分の体が生き物として蓄積している歴史や直感に信頼を置きがちという意味で。それが通じない状況にショックを受けて、世界に対する直接性をどうやって再構築できるのかという問題意識がありました。

photo by Ikuko Tanaka

じゃあ実際どう書くかというときに、あらためて現物を見ないと書けない。東京駅の近くにあるブリヂストン美術館(現・アーティゾン美術館)にすごく良いサント=ヴィクトワール山の絵があるから、とにかく繰り返し見ました。それからセザンヌの図版をたくさんカラーコピーして、部屋中に貼り付けておいて、目を開けるとセザンヌがいる状況を作って1ヶ月くらいその中で暮らす(笑)。そうすると体に入ってくる。自分の見たものに自信が持てたときに、先行研究の調査を始める。でもセザンヌの場合、先行研究もめちゃくちゃ気合が入っていて、自分が最初につかんだ見方は既になされてた。これじゃ足りないと。それでもう1段階進もうとしたときに出てきたのが、「クラスター・ストローク」という概念なんです。

後期セザンヌの画面について論ずるときに、画面を構成する小さな面を「パッチ」と呼ぶことが多いんだけど、実際にはこのパッチには内部構造がある。絵を遠くから見ると、パッチの内部構造はほとんど見えない。しかし近づくと、パッチを構成する1個1個のストロークが見えるようになる。ひとつの画面に、異なる空間周波数をもつ構成単位が重ねられていて、距離によっていちばん鮮やかに見える周波数が変わるから、絵から現れてくるリズムが変わる。画面に接近すると個々のストロークのリズムが強くなって、山や石だと思っていたものがブワッと壊れていくのが見える。見てる自分が、壊れていく風景の内側に巻き込まれる。「これだ!」と。この描き方を「クラスター・ストローク」と名付けて、クラスターって房とか群れとかいう意味ですけれど、それで書き切るみたいな感じでした。

池田 たしかにセザンヌの作品は、近づいて見るときと離れて見るときでの印象が変わって、あるところまで近づくと鑑賞者の肩をガッと掴んで揺さぶるような感覚がある。やっぱり震災の影響が大きかったんですね。僕もあのセザンヌ特集の執筆は、被災地でプロジェクトをしている真っ只中で同時並行的に進めていて、震動というモチーフが出ていたり、僕のセザンヌ論でも震災の経験が大きく入ってきています。さっき活き活きとした身体としてのセザンヌ像を書き換えたかったという話をしましたが、その辺は震災を経て共同体の絆や自然と人間の調和的な関係を取り戻しましょう、みたいな風潮に回収されないような身体のありようを考えたい、といったモチベーションがあったんです。

平倉 池田さんのセザンヌ論、というか『失われたモノを求めて』という本の全体がそうだと思うんですけど、嵐のような開かれた環境があって、その中でかりそめの統一体を作るという議論になっていますよね。池田さんが論じているのはセザンヌの人物画なんだけど、人物の体が異なるテクスチャーの上を横断するように広がっていて、異なるテクスチャーの間でバラバラに引き裂かれそうな体が、かろうじてひとつのかたちとして保たれている。そういう開かれた荒々しい環境の中でどうやって体や感受性のまとまりを仮に確保するかという、仮設の住処みたいなものを文章を通して構築しようとする点が一貫していると思いました。

池田 平倉さんのセザンヌ論でも、近くで見るとアインシュタインに見えて、離れるとマリリン・モンローに見えるようなハイブリッド・イメージという認知科学的な知見が参照されていますが、僕のほうでもラバーハンド錯覚という有名な実験を取り上げていて。自分の手が見えないように

セザンヌ作品の中にも、そうした統合された身体を分断するような、いくつもの衝立が走っていて、普通に言えばキュビスム的な抽象性に通じていると考えられるような切断でもあるわけですが、これをもっと身体的な分断としても考えられるだろう、と。そうした諸分断がありながらも、バラバラなカオスに至るのではない仮設のまとまりを、いかにセザンヌが作品の中で再構築しようとしているのか、といった感じで考えていました。

平倉 ああ、最近の池田さんのマンガのシリーズは衝立なんですね……!

池田 まったくその通りだと思います。マンガのコマというのも衝立的な分断ですよね。

池田剛介《抽象表現マンガ》2020

photo by Kai Maetani

平倉 なるほど。池田さんのセザンヌ論では、机の上にドクロ*があって、その横に人がいて、背景には豊かな抽象的な面が広がっている。その中央に、人とドクロをつなげているのか切り離しているのかわからないような謎のL字形があってそれを「衝立」と呼んでいるわけですね。こういう接続しつつ分離する衝立をいろんなところに発見している。この衝立存在が、池田さんの切り刻まれたストロークの作品ともつながっている……。

*ポール・セザンヌ《髑髏と少年》

池田 ストロークの持つ統合的な身体性を、コマという衝立を挟んで破砕して、破砕しながら再構築する……そう言われてみると、セザンヌ論の衝立の話と重なっていますね。僕としては主体性にせよ身体性にせよ、そもそも確固として統合されたものではなくて、世界が様々な衝立によってバラバラになっている感じなんですよね。そういう意味では身体への信頼が弱いのかもしれない。作業していても、いつTwitterやらネット動画やらで途切れるかもしれないような気散じ状況、『ミステリアス・ピカソ』的な状態がデフォルトというか(笑)。

池田剛介《抽象表現マンガ-絵画》2020

photo by Kai Maetani

池田剛介《抽象表現マンガ-原画》2019-2020

photo by Kai Maetani

崩壊と再組織

池田 その辺の方向性は、どこか平倉さんと交差する部分があるのかなと思っていて。平倉さんのロバート・スミッソン論もそういう感じがしますが、モダニズム的に統合された作品が脱領域化のほうに開かれていく、外側の環境に侵食されていくというビジョンが全体的にありますよね。僕の場合はどちらかと言えば、初めから自己という単位がままならない外的環境に曝されている感じがある。そのときに衝立というのは両義的な存在で、統合的な身体性を砕くものでありながら、同時にそうやって砕かれた断片を拾い集めて別の輪郭を与える部分的なフレームでもあるわけです。切ると同時に束ねるもの。

考えてみると『失われたモノを求めて』の書き下ろしの中で、九〇年代以降の現代美術において作品という単位が霧散していく状況を初めに据えているのも、そういうことだった気がします。作品がコミュニケーションや社会的文脈の中に開かれざるを得ない状況を前提とした上で、どのように作品という単位に輪郭を与えることができるのかという方向に関心があって、その辺に重なるところとズレるところがある気がする。

平倉 そうですね。体質の違いはあるかも……さっき池田さんの制作中の作品を見せてもらって、シルクスクリーンに転写されたストロークにまるでカッターで切ったかのような線がビシビシ走っていて、その版がズレながら、切断を重層化しつつ画面の構成単位に変えていくということが起きていたけれど、それは自分の身体感覚とは遠い感じはする。池田さんの体がここにあると感じるところなんですよね。切断によって仮のフレームを立ち上げ、そこから仮の個体を構成する単位を立ち上げるという欲求が私の中には無くて、とりあえず手ぶらになって、岩とか波とかにぶつかってバラバラになるみたいな感じ(笑)。

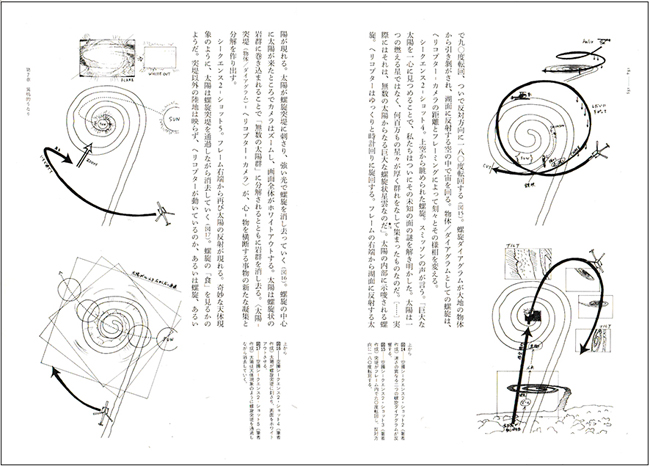

スミッソンというのは、『かたちは思考する』の表紙にもなっている《スパイラル・ジェッティ》を作った人なんですけど、この作品を完成させたあと、別のアースワーク作品の予定地を撮影してるときに飛行機が墜落して死ぬんです。《スパイラル・ジェッティ》でも、ヘリコプターでかなり無茶な撮影をしていて。墜落して死んでるから、あとから見ると怖いんだけど、すごく惹き付けられるところがある。スミッソンにはすべてが物質的にバラバラに砕けていくというビジョンがあります。ヘリコプターがぎりぎりまで地上に接近していくとき、そのバラバラのビジョンに近づく。バラバラになる過程を抱握するかりそめのフレームも同時にあって、それは《スパイラル・ジェッティ》のうずまき模様です。うずまき模様が仮のフレームになって、崩壊の中に一時的な目印を与えるダイアグラムのようなものとして機能する。その記号的なダイアグラム自体が、しかし接近とともに粒粒の石へと物質的に砕けていく。池田 砕けるのだけど、《スパイラル・ジェッティ》には見る者を触発するような形象があるわけですよね。完全に霧散すればいいというわけではない気がしますけど……。

平倉 そうですね。崩壊と再組織化とどちらに力点を置くかという違いかもしれない。池田さんの最近の作品だと、手癖も込みの生身のストロークがまずあって、それを転写して、切断して、再配置していくことで生身とは違う体を立ち上げていく営みだと思うんですよね。そのときに、もうかたちなんて無くていい、グチャグチャになって、もはや戻れないくらいバラバラになってしまえばいいとしたら、もはや何も作らなくていい。それはスミッソンもそう。なぜわざわざかたちを作るのか。これらは同じ問題の中で連続してる感じがする。造形作家たちは仙人にはならずに、何かかたちを残して、差し出して、共有する。そのかたちとはなんなのか。セザンヌは絵を描かなくなっても不思議じゃないですよね。サント=ヴィクトワールの麓に棲む仙人になって、木だと思ったら人だったみたいな(笑)。でもそうはならずに、かたちを残す。なぜそれをするのか……。

平倉圭『かたちは思考する』、184-185頁

論ずることも同じですね。なぜわざわざ論ずるのか。論ずることでなぜこの世にかたちを増やすのか。自分の文章で何度もバラバラになるということを書いてるけど、文はわりとかっちりさせています。文だけでなく、《スパイラル・ジェッティ》の撮影の仕方を何度も図を描いて説明していて、図によって紙面にうずまき模様を増やすということもしている。うずまき模様の活字を新しく作って、文の中にもそのかたちを反復させている。バラバラになるということを書きつつ、ページ自体はいくつかのスケールでバラバラさに抵抗するフレームを反復して造形化するみたいな。だから中身としてはバラバラってことを言ってるんだけど、それを抱握する複数のフレームがページにあって、バラバラさが経験可能になる装置を作っている。

池田 バラバラを体験するための構造があるわけですね。特にスミッソン論は、文章と図版とダイアグラムの複合体によって読む経験が文字通り多重化して、そこでページが衝立のように働いて、衝立間を行ったり来たりしながら読むことの連続性が砕かれていく。なるほどそれで言えば、僕の場合は初めから離散的な状態で、そうした離散と表裏一体の再組織化に重きがあるという意味では、問題意識が交差している感じもします。

文体の問題

池田 スミッソン論とも並んでいますが、第2部でのトンネル工事の写真の話もかなり特異的で、この本の中でも崩壊的なトーンがいちばん強く出ている感じがしました。

平倉 これは当初、新宿にあるphotographers’ galleryが発行している雑誌に掲載されたもので、これも2012年、震災の翌年の夏に書きました。静岡県の伊豆半島の付け根のところ、東海道線の熱海駅と函南駅の間をつないでいる長いトンネルがあるんです。伊豆半島ってもとはもっと南の海にあった火山の集まりで、それがフィリピン海プレートとともに北上して本州に衝突してる。だから半島の付け根は無茶苦茶な断層帯になってて。それを知らずに工事が始まるんです。割れた岩盤の隙間に大量の地下水が蓄えられていて、それがトンネルを掘ることで一挙に抜ける。崩落事故が繰り返し起きて何十人も亡くなるんだけど、その一部は溺死なんです。閉じ込められて水が上がってきて、溺れて死んでしまう。工事期間中に断層がずれて、坑道が切断されたりもしている。そういう難工事の途上で撮られた写真を集めた、当時の記録写真集を論じています。

ものすごい写真なんだけど、いわゆる芸術作品として撮られている写真じゃないから、この写真のすごさをどう論じたらいいのか、論ずるという姿勢にどういう正当性があるのかわからないままに書いている。これも私にとっては震災後の仕事で、セザンヌ論の半年後くらいに書いています。地震とともに現れる大地の造形作用が映像や写真に撮られて、それがある種の力を持っている。それを論じるということに、どういう意味や正しさがあるのかわからないまま、でもとにかく対象としてリアルだから書こうと思って書いたものです。トンネルというひとつの造形物が出来上がっていくプロセスが撮られていて、そういう意味で、絵画の制作プロセスを研究するのと同じで、プロセスをたどりながら自分がトンネルになる、というか。トンネルが掘られていく地層そのものを自分の体に入れるみたいな感じで言葉を書いていました。

池田 土木の記録写真なので、おそらく作品性を意識していない即物的な写真なわけですが、こう言っていいかわからないですけれど、読んでいくとある種のドラマ、情緒性のようなものすら感じられる。

平倉 あるかたちを得るために、まったく見通しがつかないところで、大地を掘り続けていた生身の人たちがいて、それが記録になっている。それは計画通り進む工事の記録とは違う性質を持っていると思います。それをドラマのように書いてしまったら、それはそれで情動を喚起する装置として写真を消費することになるので間違っているというジレンマもあったり……。

池田 平倉さんの本全体に、それこそトンネル工事みたいに深いところをグーッと潜り抜けて、最後の最後で小さな光に辿り着く、みたいな構成がありますよね。トンネル工事のような文章というか(笑)。

平倉 文章を完成させるって大変なので、自分に書き継ぐことができる文章の体質みたいなものがあります。それは生身の私が持っている体質とは違う、文自体が持っている体質なんですよね。

池田 第3部のダンスを論じている文章は、もう少し開放性がある気がする。

平倉 たしかに他人の体を記述するから、自分の文の体質のほうに持っていけないというのがあるのかも。文体って面白くて、池田さんの『失われたモノを求めて』も、内容もそうだけど文体としても1回1回かりそめの閉じを作っていて、節が変わるたびに少し飛ぶ。文のまとまりを仮に形作ることを続けていく。閉じつつ開く、開きつつ閉じる。どんな対象を論じていてもその動きが現れていて、それはやっぱり池田さんの文の体質みたいなものだと感じられるんですよね。

池田 僕の場合はたしかに平倉さんみたいに、ひとつの大地を掘り進めていく感じはあまりなくて、段落単位、節単位でまとまりを作っていって、それこそ漫画のコマのように閉じられながら連結されている感じ。断章というほどバラバラではないけれど、ある程度組み換え可能な作り方になっている。僕の本の書き下ろしでは、台湾の立法院周辺での占拠で、人々がモノと共に生きるための場を仮設的に形成していく、という議論をしていて。平倉さんのトンネル工事の章でもモノとの共同性みたいなことが言われているので、テーマ的にも重なっている部分もある。しかし僕のほうは、流動的に開かれた場所に出ていって、確固たる制作がままならない環境の中でブリコラージュ的に仮設の巣のような「かたち」を作るという感じなんですよね。

平倉 ふたつの本で共通しているものとして、「干渉性」という問題があります。これは池田さんの本で使われている言葉なんだけれど、いくつかのかりそめに集められたものたちが何らかの関係を作っていて、それらが物質的に強結合したり論理的に接続したりというよりは、たまたまリズムが重なり合ったり離れたりしているっていう事態を書いている。私の本では同じことを「巻込」という言葉で書いています。かたちによって巻き込まれてるけれど、たまたま巻き込まれているだけで、いつでも外せるっていう関係。植物の巻きひげみたいに。

池田 しかしそこで「巻込」と言っているだけあって、一体化に向かう力というか、強い緊密さが働いている感じがする。僕の本では赤瀬川原平による路上観察、特に概念的なフォーカスの定まりきらないような路上観察による写真集『正体不明』に注目していて、そこで干渉的な重ね合わせということを言っています。路上でたまたま隣り合っているモノたちが形態的な重なりを持っていたり、まったく別の時期や場所で撮られた写真の中に形態として共鳴する要素があったり。僕の場合は、「巻込」のような強い一体化に向かうベクトルというよりも、無関係な諸存在が隣接しながら形態的に重なったりすれ違ったり、といったビジョンなんですよね。そのことを、相互コミュニケーションを前提とした「関係」とは異なる、無関係性を前提としつつ偶然性をもって重なり合う「干渉」と言っています(ちなみにこのトークを行っている浄土複合も、そういう部分的な重なり/すれ違いによる交差ということを考えていて、様々な主体がバラバラに動いていて、たまたまこの場所で何らかの触発が起こったりするような場をイメージしています)。

書くことと方法

平倉 生身の私と文章の中の「私」は性格も違うと思うんですよね。生身の自分と、書き言葉の自分は別物。序章で少し書いているんですけど、生身の自分が作品を見て、パターンを観察して記述して、それを何度か繰り返して、それで文という体を作っていく。その文という体は生身の自分にはないような集中度があって。文章書く仕事って、言葉が素材なんだけど、その素材を自分で産み出さなきゃいけないのがいつも苦しい。粘土を自分の体から排出して、それでものを作っていく。編集とか校正のプロセスは私は好きで、直すのは楽なんだけど、初めに素材となる言葉を出すまでが本当に辛くて。1回1回出すのが重くて、その重いかたまりを削っていくんだけど、もとが重いからギューッとしちゃうみたいな。すごく感覚的な話ですけど、そういう書き方ですね。

池田 それが平倉さんのテクストのある種の造形性というか、制作物としての感触になっている気がします。僕の場合は粘土から削り出すというよりも、プラモデルのようにバラバラにパーツを組み立てて、しかし説明書による統一性をもたらすオーダーに従わずにガチャガチャと諸パーツの関係を組み換えていくようなイメージ。粘土というよりもプラスチックで、テクストに限らず僕の制作もそういう感触なんですよね。

平倉 さっき断言の強さの話がありましたが、「なんでそんな強い断言ができるんですか」と聞かれたときに、自分が生きて死ぬ体はひとつしかないから、この1個分の体の権利で断言しているところがある。それは1個分の体以上の強さで言うわけではない。ただ文章にしたとき、特に研究というスタイルを取るために、自分1個の体を超える強さは出てしまう。そこを文章の私は制作しようとしています。

池田 ひとつ僕が面白いと思ったのが、索引の最後に「私」という項目があるという……(笑)。

平倉 しかも、いっぱい出てくる(笑)。

池田 これは明らかに意図的に入れてますよね。論文にする上で、潜在的にであれ読者も含めた共同体、「いまこういう前提を共有した私たち」として進めていくのが一般的だと思うのですけど、ときどきすごく特徴的な仕方で「私」が現れて、それは平倉さん独特のスタイルになっている。

平倉 前提を共有した私たち、とは簡単に言いたくないですね。私は決して私たちではない。「私たち」と言うときは「私」と言うときより挑戦的です。そこには奪取や攻撃や新たな共同性の作成がある。一方、「私」と言うときには隔離の要求があります。私に起きることはそのまま私たちに起きることではない。しかし論文の中で、「私」と言えるかどうか。芸術研究は常に主観をどう排除できるのかを問題にしていて、学問であるからには主観的じゃだめだ、印象を語っちゃだめだと。だから科学になるために、客観的に言えることだけを語ろうというふうに芸術諸学はやってきたと思う。でも芸術を研究している以上、「私」がどう感じたかということは絶対に除くことができない。芸術が私の知覚や情動や歴史に働きかけるもので、それが簡単に普遍化できないものである以上、除くためのやり方は色々あるけど、それを除いたら、そもそもなんで芸術の研究を始めたのかわからなくなる。かといって学問の普遍性要求を放棄してもつまらないんです。その間で、私の体と学問の間で、「私」という言葉をたんに自分自身を示す日常語というより、ひとつの理論的な用語として使って、「私」という概念や位置を使わなければ言えない問題について語りますよ、というのを示すために索引に入れてるんです。用語として意識的に使用していない箇所は外してあります。そのときの「私」は生身の自分ではなく、文によって構築される「私」です。

でも結局、芸術について文章を書くことを、そんなに肯定的なことだとは感じてないんですよね。創作しつつ書けば、肯定できる感じがする。言葉でおこなう批判のプロセスと、実際に創作するプロセスがあったときに、現在の自分の生活では批判のプロセスがすごく大きいので。書くことを単体で肯定するのが難しいんですよね……。

池田 書くということが前提として良いことは思えないと。

平倉 全然思えないんです。文章が重くなる理由のひとつなんですけど、書くときに必ずものすごく落ち込んで、自分のこの仕事にはまったく意味がないみたいな(笑)。全然意味がないというふうにすごく否定していったときに、一面つぶれている光景の中にちょっとだけ膨らんでる場所があって、それを手がかりにして「書く」ところがあって。芸術作品について言葉で書くっていうのは、単体でどれくらいの意味を持つのか……。

池田 先ほどの制作物としての印象にも関連すると思いますが、読みながら感じていたのは、制作プロセス分析の中で、「なぜ」こういう作品を作るのかという問いの立て方があまり出てこないこと。ライティング術などでもよく言われる、答えが固定化されないような「開かれた問い」としてwhy(なぜ)とhow(どのように)が使い勝手がいいと思うのですが、平倉さんの場合はhowの比重が極端に大きい。whyは理由を問うわけですが、reasonは「合理性」ということでもある。reasonよりもmethod、つまり「方法」に重きがあって、しかもそれは、不合理であるかもしれないような方法なわけですね。methodは語源的にも「道筋を辿っていく」といったような意味で、制作というのは、ある作品を実現するための方法、その道筋を作り出すことでもあるので、その辺がこの本自体の制作物としての感触と通じているのかなと。

平倉 その通りなんだけど、どのように作られたのかを問うのは、その作り方を知ることで、自分がそれを使ってなにか他のものを作ってみることとセットだと思うんです。私の場合、「こうでした」というのを書いて読者に渡すのだけど、自分自身が役立ててないなと思っていて……自分では文章を作品だと感じてないんですよね。「命ってこういう風に使ってていいんだっけ」みたいなことをしばしば思う(笑)。

池田 僕からすると、第1部、第2部は作品性が強い感じがするのですが、第3部では、おそらくぱっと見ただけでは「なんじゃこりゃ」という印象を与えそうな、謎めいたパフォーマンスをすごく詳らかに記述していて、正直なところそのモチベーションがよくわからない(笑)。

平倉 いや、第3部の対象はものすごく自分の体に「くる」ものばかりです。でも違いということで言えば、第3部で論じたパフォーマンスに関しては気楽なところがあって。というのは文章を書く理由のひとつが「記録」なんですよね。映像で作品は残るかもしれないけど、それを初めて生で見た人がどんな風に感じていたのかは、少し時代が下るとわからなくなる。だからパフォーマンスに関しては、同時代のすごくしつこい観客はこういう風に見ていました、という記録を後の人のために残す使命感があって。自己否定の回路でやらずに、誰かの役に立つぞというモチベーションで書けるところがある。

池田 それが第3部の開放感にもつながっているわけですね。そろそろ客席からの質問に開きましょうか。

質疑応答

質問者1 感情を排して書くようにしているとおっしゃっていたのが印象的でした。私はここのライティング・スクールの受講生で、執筆の際になかなかそれができないのが課題なのですが、「きれいだ」みたいな簡単な言葉に落とし込まないようにする工夫があれば教えていただきたいです。

平倉 Howというのとつながるのですが、感情を書かないようにするための方法は、私の場合はとにかくその作品の構造を書くことですね。感情ってたいして構造がなくて、どれだけ複雑な作品を見ても、自分が感じている感情は「すごい」、「まあまあ」、「ふつう」とかそれくらいしかなく、すごい作品なら「すごい」しか言うことがない(笑)。そうすると、実際に見た作品の複雑さが感情では写し取れない。「すごい」という感情が無いと書くモチベーションができないんだけど、それは一旦置いといて、その作品がどういう作りをしているのかの記述にいく。そうすると作品に即してその特殊性を書ける。ただその場合に、記述って、やればやるほど文章が長くなって退屈になるんですよね。文章の退屈さが作品の印象を裏切るという別の問題が出てくる。そこで、詳しく記述することとは違う回路から鮮やかさや驚きが立ち上がってくるような、そういう記述の縮め方をする。スケッチみたいなことなんですよね。例えば象を見てスケッチするんだけど、象のすごさがブワッと立ち上がってくるようなスケッチの仕方をする。象の鼻とか牙とかだけじゃなくて、実はここがすごいんだというところを見つけて記述する。視点の複数性を残しつつ簡略化する。

photo by Ikuko Takana

池田 ちなみに、自分なりの見方を立ち上げるときに、象だったら皆は鼻とか牙とかを見るだろう、という他人の視点を想定したうえで、あえて自分は……という考え方はするんですか。

平倉 私はそれはしないですね。十分に深く見れば、それぞれの人の体のあり方や歴史は違うから、自ずと違う観点が出てくるはずだと考えています。意識しているのは、とにかく長く見ること。現物をじっくり見るのも大事なんだけど、毎日一緒に暮らすことも大事で(笑)。セザンヌやピカソの絵は買えないから、執筆中はとにかく壁に複製図版を貼りまくって、1ヶ月くらい一緒に暮らすと自分なりの見方が出てくる。そのうえであらためて現物を見ると「こんなにすごいのか」ということも鮮やかに感じられる。そういう工夫はしていますね。

質問者2 私もライティング・スクールの受講生です。書くときに作家の言葉を意識してしまいます。どこまで作家の言葉を考慮しながら執筆をされているんでしょうか。

平倉 多くの作家において、作家の言葉よりも作品のほうが複雑な構造を持っていて、作家は自分の作っているものの複雑さを言えていないときも多いと思うんです。絵を描いていて自分の絵がどうなっているか、完全には言語化せずに操作している部分があるのだと思う。論ずる側としても、とにかく最優先は作品自体の言葉というか、作品が持っている構造を聞き取るようにすることです。じゃあ作家の言葉はどうするかというと、基本的な意図の理解のために参照します。ただこれは鵜呑みにするというより、作家が言うことを受け止めつつ、作品との違いを批判的に解釈する感じです。あとは作家固有の独特な術語とか、独特な思考の道筋を示す意味不明瞭な言葉があったときに、それを実際の作品と重ね合わせると何かが見えるというときがありますね。ただこれは危険な技でもあって、思い込みに陥る回路でもある。作家のこの言葉が言おうとしているのは、きっと私が見つけたこのことに違いないと思い込んで、その見立てから逃れられなくなる可能性もあるので、なるべく気をつけて使っています。

質問者3 大学院で研究している者です。平倉さんの著書では本当に膨大な引用文献があり驚くのですが、具体的な文献の探し方や、文献が情報として十分であるかをどのように検証されているのかについて教えていただければ。

平倉 どこまでいっても十分ではないんですよね。私が参照しているのはせいぜい日本語と英語と少しフランス語だけ。例えばタイ語ですごいことやっている人は絶対にいる。それは私には見えていない。それは自分についても当然そうで、日本語で書いても世界の多くの人にとってその文章は存在してない。そういう意味で、どこまでいっても十分じゃないんですよね。そういった中で、どこでケリをつけるかと言えば、締め切りと、「自分がかけられる時間の中で最大限やった」という曖昧なところですね。あとは他者の批判を待ちます。

文献の探し方に関しては、美術作品について書くときだといろんな展覧会のカタログが有用で、というのは巻末に文献リストが載っていることが多いからです。そういうのを見て、タイトルや時期から、面白そうだなと感じるものをまずはちょっとずつ読み始めてみる。いくつか読んでいくと、いろんな人たちが共通して言及している事柄がわかってくる。その対象について論じるときの、基本的な文献や重要な問題が見えてくる。それがわかってきたら、いま自分が入手できる範囲内でのそれについての新しめの文献を読んで、またその文献リストに挙がってる論文を読む。文献リストはすごく役に立ちますね。私が自分の文章を書くときにいくらか多めに文献を挙げるのは、同じような問題に関心を持った読者がこれを使って探せるようにするため、という資料共有の意味合いもあります。あとは普段から専門外の本を読むのが好きで、それが役立つときもありますね。

質問者4 大学院生です。どのように先行研究を読まれているのかお聞きしたいです。

平倉 集めた文献をザーッと速読していくことが基本ですが、「面白い」論文を探そうとしています。私にとって面白いのは、作品を独自の切り口でよく見て言葉にしている人で、そういう人は例えば図版の使い方がうまい。美術史家のT・J・クラークは図版を使うときにたぶん自分でトリミングしてて、そのトリミングの仕方で絵の見方が変わっちゃうような名人芸なんですよ。トリミングのうまさに観察の鋭さが現れてる。例えばそういうふうに「この人、作品をすごく面白い仕方で見ている人だな」と感じる箇所を見つけたら、その論文を特にゆっくり読んでみる感じでしょうか。

池田 ちなみに具体的な執筆のスケジュールというか、資料を集めたり書いたりすることをどのように日常生活の中に組み込んでいるんですか。

平倉 大きめの研究はとにかく細切れの時間を1年とか2年とかつないで完成させる感じです。あとは依頼原稿で言うと……私は書くのが遅いので、大学の講義期間だったり締め切りが1ヶ月以内だったら仕事を断ることが多くて。丸ごと執筆に使える時間がもし1ヶ月あったら、とりあえず作品をよく見たり壁にカラーコピーを貼ったり、準備のようなことを最初の1週間でやる。次の1週間で、文献を集めつつ自分なりの考えをメモしていく。その次の1週間で集めた先行研究を読んでいって、作品と往復しながら自分の考えを作っていく。そして最後の1週間で文章にする。最後の1週間は理想的には5日で書いて、丸2日は読み直すことに当てます。自分が書いたものを音読しながら、基本的には削る作業をします。私の場合、文章が最初の段階では全然読めたものではないんですよ。グチャグチャっとした見通しの悪いものを出してしまったあと、最低2日はかけて意味の通る文章になるように直していく。そんなスケジュールですね。

池田 自分なりの切り口を見つけたり、必要となる文献を読んだり、そういう下準備をしたうえで、最後の1週間で一気に書く感じなんですね。

平倉 そうですね。書くことがある程度見えている段階で、それを整理していくような感じで書くことが多いですね。でも、書くことで初めて出てくるアイディアがあるので、最後の1週間では書きながらそのジャンプも欲しくて。

池田 この本の中で、最初に思っていたことより遠くに行けたという部分はどこでしょう。

平倉 例えばセザンヌ論で言うと、「デコードされるべきは描かれた諸々の対象の形姿や運動ではない。デコードされなければならないのは、むしろ私たちのこの身体である」(『かたちは思考する』50頁)という箇所は、最後の最後で出てきたものです。3日間くらい寝ないで歩いてるときにこの文章が降りてきて「これでいけた!」みたいな(笑)。これが徹夜で書いた最後の文章ですね。あとセザンヌ論は喫煙者として書いた最後の文章で。私にとって煙草を吸うのは体調悪くするためで、できることが少なくなるから書くことに集中するしかなくなる。でも覚醒はするから、砂糖と煙草だけで徹夜で書けるみたいな。

池田 壮絶なテクストだと思っていましたが、三徹とタバコでできていたわけですね(笑)。

平倉 今はもう徹夜で書けないですね。セザンヌ論を書いたあとくらいなんですけど起きたらすごい喉が痛くて、それがきっかけで煙草もスパッとやめました。煙草をやめてから覚醒を続けて書くみたいなことはできなくなって、その後はとにかく夜はよく寝て昼間の集中を確保するようになりました。そういう断絶も刻まれています。

池田 本の内容はもちろん、平倉さんの書くことの身体性が強烈に感じられるお話で、とても面白かったです。今日はありがとうございました。

(2020年3月14日、浄土複合スクールにて/2020年5月2日公開)

ひらくら・けい

1977年生。芸術学。横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院准教授。芸術制作における知覚と行為の働きを研究している。著書に『かたちは思考する――芸術制作の分析』(東京大学出版会)、『ゴダール的方法』(インスクリプト、第二回表象文化論学会賞受賞)。共著に『オーバー・ザ・シネマ 映画「超」討議』(共著、フィルムアート社)など。

いけだ・こうすけ

美術作家。1980年福岡県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科修了。国内外での作品発表を多数行う一方、批評誌などでの執筆を活発に手がけている。主な展示に「現象と干渉」(MEDIASHOP|gallery、2019)、「Malformed Objects」 (山本現代、2017)、「Regeneration Movement」(国立台湾美術館、2016)、「あいちトリエンナーレ2013」など。著書に『失われたモノを求めて 不確かさの時代と芸術』(夕書房)。2019年より京都にてアートスペース浄土複合をディレクション。