追悼シンポジウム

坂本龍一の京都【第2部】

浅田 彰+高谷史郎+ルシール・レイボーズ+仲西祐介+岡田暁生+岡田加津子+名和晃平+原摩利彦+嘉戸 浩+ウスビ・サコ

Photo by Shiro Takatani

高谷史郎「ST/LL」(2015/2016)

写真:井上嘉和

高谷 「ST/LL」の音楽を坂本さんにお願いしたのは、坂本さんが1回目のがんの治療を終え、そのあと最初に映画「母と暮らせば」の音楽を手がける、そのちょっと前だったと思います。僕たちはヨーロッパで滞在制作中だったんですけど、音のファイルをたくさん送ってもらいました。ファイルにはコメントが付いていて「アープを使って面白い音が出来たので送ります」とか「これは単純な繰り返しなので、もうちょっと複雑なのを思いついたらまたやってみます」とか。そのときは原摩利彦君や南琢也君が応答してくれて、坂本さんから送ってもらった素材だけのパートもあれば、彼らの音楽を組み合わせた部分もある。それらに彼ら自身がつくった音楽もミックスして出来たのが、この作品です。

舞台は床全面に水が張ってあって、大きなリア・プロジェクションのスクリーンが1枚吊ってあります。舞台上にある可動式のテーブルの上に、カメラを3本のワイヤーで吊って、空中を移動するようになっている。冒頭のシーンでは、そのカメラがテーブルの上にあるものを移動しながら写すので、観客からは絶対見えないはずの画角の映像がステージの奥のスクリーンに映って、表裏が反転したような状態になるんです。

坂本さんに「こんな音楽をつくってほしい」という話をしたとき、「2001年」に、主人公が未来に行った後の食事のシーンがあるじゃないですか……。

浅田 スタンリー・キューブリックの「2001年宇宙の旅」の終盤、宇宙飛行士がワーム・ホールを脱けた先の情景ですね。

高谷 「あんな感じで、何千年後かの未来に、水没したテーブルから始まるようなパフォーマンスなんです」という話をしたら、先ほど聴いてもらったリバーブのかかったピアノの録音を何本か送ってくださったんです。ほかにも、ヨーロッパの鐘の音が、繰り返すのか繰り返さないのかわからないようなものすごく複雑なリズムで続いていくとか、映像になるような音をたくさん送ってくださいました。

南琢也、高谷史郎、原摩利彦の各氏と

写真提供:Kab Inc./ KAB America Inc.

浅田 左からふたり目が南琢也さん。グラフィック・デザイナーで音楽家でもあります。

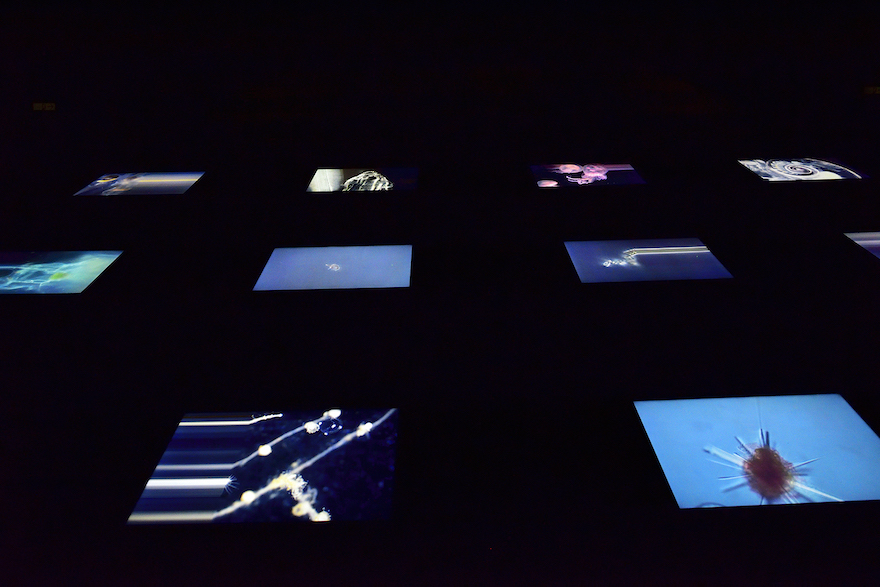

クリスチャン・サルデ+坂本龍一+高谷史郎「PLANKTON」(2016)

写真提供:KYOTOGRAPHIE

高谷 KYOTOGRAPHIEから「次回は食物連鎖(「Circle of Life|いのちの環」)がテーマなので、食物連鎖のいちばん基礎を支えているプランクトンをテーマに作品を展示したい」と相談がありました。サルデさんの映像を使ってインスタレーションをつくってほしい、と。KYOTOGRAPHIEとしては音楽を坂本さんにお願いしたいとのことで、食物連鎖という循環、つまり自然がリサイクルしていくようなイメージは坂本さんにぴったりだと思ったので、坂本さんに相談して一緒に作品をつくることになりました。

12面の大きなLEDモニターを床に置いて、プランクトンの映像が次のプランクトンの映像へ移行するとき、フェードイン〜フェードアウトで映像が変わっていくのではなく、片側からスキャンされていくように引き伸ばされてライン状になって消えていった映像が次の映像に変わっていくように構成しました。それは、僕としては、それぞれのプランクトンの映像がラインでどんどんつながっていって、映像をリサイクルというか、循環していくようなイメージでした。それぞれがいろんなタイミングで引き伸ばされていって、ある瞬間に12画面全部の映像が揃うタイミングがあったり、いろんなパターンをつくって展示しました。

司会 「LIFE – fluid…」が空を仰ぎ見るような形で上に置かれていたのに対して、これは床面に置かれていたので、海の底を覗き見るような思いがしました。 ●バシェの音響彫刻 司会 さて、坂本さんは2016年に、バシェの音響彫刻というものに関心を持たれて京都市立芸術大学を訪ねます。これは、ベルナール・バシェとフランソワ・バシェという兄弟が1950年代につくりはじめた音が出るオブジェです。1970年の大阪万博で、武満徹がフランソワ・バシェに発注して17基をつくってもらい、まさに鉄鋼館で演奏されたわけですが、その後、いわば忘れ去られて解体されたまま倉庫に置かれていました。それを、京都市立芸術大学と東京藝術大学が修復し、2010年から現在までに6基が再生されて保管されているということです。修復に携わった京都市立芸大の岡田加津子先生にお出でいただきました。

浅田 面白いのは、鉄鋼館(現在のEXPO’70 パビリオン)は電子音楽が主体だったけれど、傍にこういうアナログ楽器もあったこと。武満徹がコンサートのために用意した名残です。それを岡田さんたちが修復(restore)され、坂本さんがそれを触りながら録音されたわけですね。

写真提供:岡田暁生氏・岡田加津子氏

岡田加津子氏と岡田暁生氏

写真:顧剣亨

[バシェ音響彫刻を演奏する坂本龍一の映像を観る]

岡田(加) この映像は、2020年にギャラリー@KCUAという京都市立芸大のギャラリーにお見えになったときのものです。最初にお見えになったその4年前は、8月の、蝉の声が真っ盛りのときで、外でアブラゼミがニイニイニイニイと鳴き続けるもんですから、日の暮れるのを待って録音をいたしました。今日のシンポジウムの告知用の写真になっていますが、坂本さんが「桂フォーン」という銀色の大きな音響彫刻の前にすっと立たれたときにシルバーヘアーがぱらりと動きまして、この人はやっぱり天賦の才がある、これは何かが起こるなという予感がしました。そのあと、蝉の声があんまりうるさいので 収まるまで世間話をしていたときに、ちらっと私に「記譜するの難しいよね」とおっしゃいました。きっと私が坂本さんの大学の作曲科の後輩であることを気にかけて、作曲家はこの音をどうやって記譜できるかということを、すごく相談したそうに……。

岡田(暁) あの、「きふ」は楽譜に書くほうの「記譜」です。

岡田(加) すみません。お金を集めるほうの話はまた後ほど(笑)。そのあと、日も暮れまして蝉が黙りましたので佳境に入ったわけですけれども、坂本さんは暗闇の中でヘッドフォンを付け、子供のように無心になって「桂フォーン」と「渡辺フォーン」の周りにいらっしゃいました。その後、針金や細い棒にスーパーボールを付けたものを持って、音響彫刻をさんざん演奏したあとも、大学会館の柱とか鉄のドアとかガラスとかをあちこち鳴らして、恐竜が遠くで鳴いているような音など、面白い音を出されていました。坂本さんは何をやっても面白く音を感じる人で、面白い音ってどこにでもあるねってことを見せてくれたというか、そういう半日だったと記憶しております。

翌年の2017年に、もう1基を修復するにあたって、お金が足りないので、東京藝術大学がクラウド・ファンディングをいたしました。そのときに、ちょっとずつ寄付が集まってきたんですが、達成額まであとちょっと足りないというときに、坂本さんが何十万という大口寄付をぽーんと出してくださったんです。今度は「記譜」でなく「寄付」です(笑)。で、その最後の「ぽーん」が効いてクラウド・ファンディングが達成されまして、無事「勝原フォーン」という6基目の音響彫刻が修復されました。

京都市立芸大は、2020年に万博記念基金の助成を受け、『バシェ音響彫刻 特別企画展』をギャラリー@KCUAで行いました。このときはなんと、EXPO’70 パビリオンから2基、京都市立芸大から2基、そして東京藝大から1基の計5基が一堂に会して、最大の集合状態だったんですが、そのときもまた耳ざとく「さわれないか」と言ってお出でになって。2016年に録られた音は、先ほどご紹介にもありました『async』というCDに入っております。ただ、この中のどこで音響彫刻が使われているのかというのは、結構マニアックな人間でないと聴き取れません。ほかにもたくさん面白い音を集めていらして、バシェの音響彫刻はその内のひとつであったんだな、というのが私の感想です。

岡田(暁) 2016年にお忍びで来られたときに、僕は荷物持ちだったんです。[録音エンジニアの]オノ・セイゲンさんの機材を運ぶ役。想像を絶する大きな機材で、坂本さんも面白かったけれど、オノ・セイゲンさんの録音もちょっと見ものでした。オノさんのことを奇人と言っても失礼じゃないと思うんですけど、「アマゾンの森の音が録れるのは世界で僕だけですよ」とか言って、ニコニコしておられる。そういう人を目ざとく見つけてくる坂本さんもすげえなあって思いました。

僕の印象に残ったのは、ひとつは女房も申しましたけど、遊園地の子供状態というか、いつまでたっても帰ろうとしない感じ。それから、音響彫刻を鳴らすときの手つきが本当に音楽的。普通の打楽器奏者がやるときは、楽器みたいに叩くんですよ。だけど坂本さんは、ものに「君どんな音がするの?」って尋ねてあげるような感じなんです。オノ・セイゲンさんの技術的な指令を目の当たりにしたこととともに、印象に残った次第です。

高谷 音響彫刻といえば、グラス・ハウスでカールステン[・ニコライ]と坂本さんが……。

浅田 ミース・ファン・デル・ローエのファーンズワース邸(1945-51)に先立ち、ミースに触発されたフィリップ・ジョンソン(いわばアメリカの丹下健三)が49年に自邸グラス・ハウスをつくる、それがジョンソンの没後にナショナル・トラストの所有になり、モダニズム建築の典型と言えるその家を2014年に中谷芙二子が霧で包んだわけですね。

高谷 そこでふたりでライブをするイベントがあって、そのとき坂本さんはマレットでグラス・ハウスのガラスをこすって演奏したんですね。それで、ガラスをこするといい音がするのを気に入った坂本さんは、僕に「ガラスをこすって音を出せるようなものをつくってくれないか」と言って、それでフレームの付いたガラスの立体物をひとつつくりました。坂本さんはベルトイアのようなバシェ以外の音響彫刻にも興味を持っていろいろ探しておられて、でも「ベルトイアのは誰がやっても良い音がする。バシェはひとりずつ鳴らし方によって違うから面白い」と言っておられました。

岡田(暁) バシェは非音楽的な人が叩くとあからさまにわかるんですよ。さすがに鋭い、その通りだ。僕らびっくりしました。あれ音楽的やなあって。

浅田 坂本さんは2014年の第1回札幌国際芸術祭を芸術監督として準備しながら、直前にがんの治療に入って札幌に来れなくなった。治療を終えると義理堅く札幌で関係者を訪ねて挨拶回りをしていたけれど、17年の第2回のときも札幌を訪れ、毛利悠子の大規模なインスタレーション「そよぎ またはエコー」でガラスの楽器を奏でるカミーユ・ノーメントととともにピアノを奏でた。忘れがたいパフォーマンスでした。(後補:2023年12月16日にICC[NTTインターコミュニケーション・センター]で始まった坂本龍一へのトリビュート展にこのインスタレーションのごく一部が再現されているが、当時のピアノに代えて坂本龍一が日本で最後まで使っていたMIDIピアノ[普通のピアノにMIDIによる自動演奏システムを加えたもの]が置かれ、札幌での録音をMIDIに変換したものが主をなくしたピアノによって奏でられる。今回は使っていないが、坂本龍一が最後の録音でゴダールの訃報を受けて弾いたバッハのコラールなどのMIDIデータも残されているという)

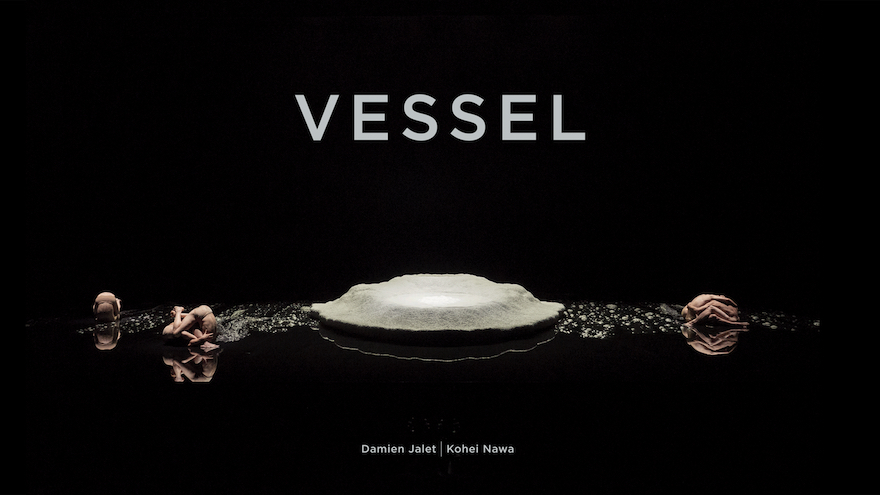

●次世代にバトンを渡す 司会 さて、坂本さんが最初にバシェ音響彫刻に触れられた2016年に、「VESSEL」というパフォーマンス作品がつくられて坂本さんが協力します。名和晃平さんと原摩利彦さん、登壇してくださいますか。

名和晃平氏と原摩利彦氏

写真:顧剣亨

ダミアン・ジャレ+名和晃平「VESSEL」(2016)

写真提供:Sandwich Inc.

名和晃平、ダミアン・ジャレ、エミリオス・アラポグル(ダンサー)の各氏と

写真提供:Sandwich Inc.

振り返ってみると、この前後の時期から急速に交流が深まったように思います。2013年から2014年にかけては、坂本さんが高谷史郎さんとコラボレーションしたインスタレーション展『ART–ENVIRONMENT–LIFE』がYCAMで開催されており、浅田さんや柄谷行人さんと一緒に観に行ったりもしました。ダミアンは「VESSEL」でも、坂本さんに音楽を提供してくださるようお願いしていたんですが、坂本さんの喉の調子が思わしくなく、叶いませんでした。そこで、坂本さんが京都で活動していらっしゃった原さんを紹介してくださり、このコラボレーションが実現したんです。

原 「VESSEL」の初演の前年、2015年に大阪の名村造船所跡地でショーケースがあって、短いサウンドスケープをつくってほしいとダミアンに言われたんです。その前に坂本さんから「摩利彦、ちょっとお友達を手伝ってあげて」っていう軽いメールが来て(笑)。翌年には内部奏法のサウンド・ファイルをいくつかいただいて、「VESSEL」冒頭のシーンは、坂本さんのカーンっていう内部奏法の弦の音を使っています。

坂本さんに出会ったきっかけを少し話すと、中学校1年生のときに、『1996』というアルバムを出されたときのコンサートを大阪のフェスティバルホールに観に行ったんです。母の親友が大ファンやったんですけど、一緒に行く予定の人が行けなくなってチケットが1枚余ったから。そして感動して、あんな風になりたいって思って。1999年、高1のときには「LIFE」を観に行きました。前から20列目ぐらいだったのが、当日トラブルかなにかで変更があって前から5列目ぐらいに移動できた覚えがあります。

浅田 で、さっき見せた法然院のライブのときに、摩利彦さんと弟の瑠璃彦さんが……。

原 はい。5つ下に原瑠璃彦というのがいるんですけど、ふたりで『RADIO SAKAMOTO』にデモを送って、弟は中3で僕はもう19でしたけど、僕は1回も選ばれずに弟は3回選ばれた(笑)。法然院に行って挨拶したときに、弟が「ルリヒコです」って言ったら「ああ、ということは隣はマリヒコ?」というのがいちばん最初でした。付け加えると、坂本さんが録音された北極の音を使ったコンテストが『サウンド&レコーディング』誌であったんですけど、あれも弟は選ばれて僕は選ばれなかったんです(笑)。時は過ぎて、2014年にNHK FMのニューイヤー番組で即興セッションに呼んでくださったときに最初に一緒に音を出しました。高谷さんが「坂本さんは聞こえない音から来る」とおっしゃっていましたけど、そういう想像をしていたら、スタジオに入って1発目からガーンと音を出されて、最初の7分ぐらいは音を出せなかった覚えがあります。

原摩利彦氏(左)と

司会 坂本さんは、名和さんの映像作品「Dot Synthesis」の音楽も担当されていますよね。

名和 はい。「Dot Synthesis」は、2011年に東京都現代美術館で開催した個展『シンセシス』で発表した同名のドローイング作品を撮影・映像化したものです。「kizunaworld.org」という、坂本さんを発起人とした東日本大震災の被災地支援プロジェクトのために制作しました。アーティストから作品を募ることで、被災地に寄付を行うという活動ですね。このほかにも、青森の六ヶ所村核燃料再処理施設の反対プロジェクト「STOP ROKKASHO」など、坂本さんにはさまざまな活動に声をかけていただきました。

司会 「VESSEL」のときは坂本さんとどんな話をされたんですか。

名和 「VESSEL」では、直接の議論はあまりできなかったものの、プロジェクトの話をするためにニューヨークまで行きました。ちょうど『マラルメ・プロジェクト』を発表した後で、「あのカラス、かっこいいな」と言っていただいていたので「PixCell」のカラスを持参したら、スタジオのピアノの上に置いてくださいました。

司会 本当にいいお話を聞けました。原さんのファンっぽいところがいいですね。

高谷 みんなファンですよね、基本は(笑)。

原 ファンなんですけど、せっかくしゃべれるというときに、緊張して「今日、誕生日なんです」とか言ってしまって(笑)。

浅田 山田洋次の「母と暮せば」と李相日の「怒り」の音楽を早すぎた最晩年の坂本さんがやっていて、どちらも坂本さんの音楽にふさわしい映画と言いがたいのは残念ですけれども(「母と暮らせば」は幽霊の映画として見れば面白いものの、最後に天国に上っていくところが何ともはや……)、その李相日監督の「流浪の月」は、原さんがいわば間接的にバトンを受け取る形で、坂本さんに比べるとちょっとおとなしい、しかし繊細な音楽を付けている。これまた良い映画とは言いがたいんですが、とにかくこういう風に音のバトンが受け渡されていくというのは素晴らしいことだと思います。

●『async』と『設置音楽展』

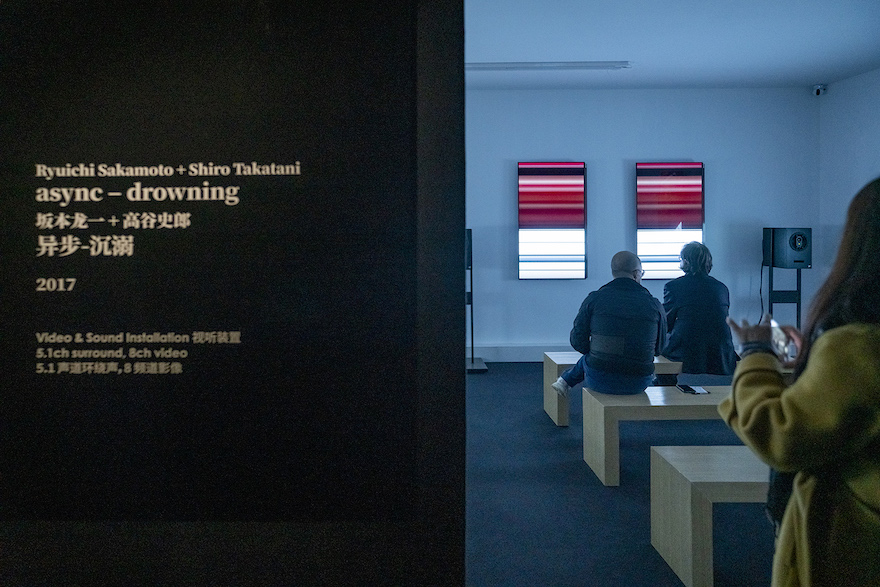

坂本龍一+高谷史郎「async -drawning-」(2017)

写真:丸尾隆一

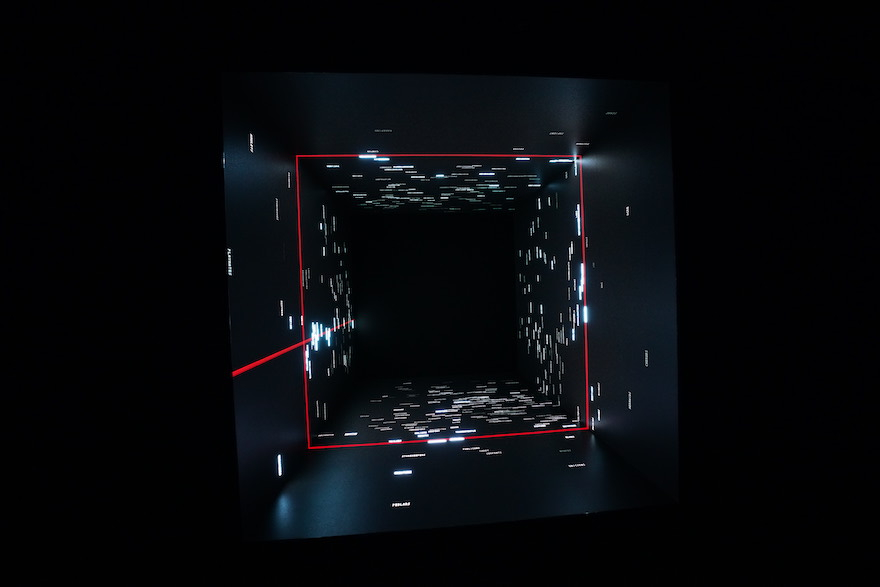

坂本龍一+Zakkubalan(ザックバラン)「async -volume-」(2017)

写真:丸尾隆一

高谷 アルバム『async』の発売に合わせて、『async』を最高の音環境で体験してもらえるインスタレーションを展示したい、という話になった。坂本さんとしては、今回のアルバムは音楽として聞いてもらうことはもちろんなんだけど、音楽をどのように聞いてもらうか、どのような設置をするかという空間的な構成が重要だと。

浅田 イヤホンなんかで聴いてもらうだけではダメだ、と。(後から付け加えれば、ワタリウム美術館でのこのときの「async – drawning」は、Ambient Kyoto 2023 の一環として京都新聞ビル地下の印刷工場跡に設置された26.4m x 2.7mのLEDディスプレー、そして30台以上のスピーカーによる「async – immersion 2023」で、驚くべきスケールと精度をもつ完成形に到達することになる)

坂本龍一+アピチャッポン・ウィーラセタクン「async -first light-」(2017)

写真:丸尾隆一

浅田 この中で、映画監督の父親である詩人アルセニー・タルコフスキーの詩を英訳したものをデイヴィッド・シルヴィアンが読んでいる。「すべては繰り返される 私はあった ある あるだろう」。『async』の「LIFE, LIFE」で流れていたもので、そこでは「人生は儚い、満月を見ることがあと何回あるだろう?」というポール・ボウルズの「fullmoon(満月)」のペシミスティックな問い(ボウルズ原作・ベルトルッチ監督の「シェルタリング・スカイ」の末尾でボウルズ自身が出てきて語ったもの)が各国語訳も含めて読まれる(イタリア語訳はベルトルッチによって読まれる)のに対し、タルコフスキーの永劫回帰のビジョンが応える形になっています。

高谷 10分ぐらいのシングル・チャンネルの映像作品です。音は坂本さんの曲をふたつつなげて、ひとつのビデオ作品になっています。そのほかのワタリウムでの展示としては『async』の全体の曲が聴ける映像の部屋とか、坂本さんのニューヨークでの生活を切り取ったような映像が映し出される小さなモニターが並んだ部屋とか。どういう環境の中で音をつくって、どう聴いておられるかということがわかるような作品ですね。

浅田 あれはアルバート・トーレンと空音央の「Zakkubalan」というユニットがつくったもので、iPhoneやiPadだけで映像を見せていたのがオシャレでしたね。

司会 こちらはICCで開催された『設置音楽2 IS YOUR TIME』展の展示風景です。

『坂本龍一 with 高谷史郎|設置音楽2 IS YOUR TIME』(2017)

写真:丸尾隆一 写真提供:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

樂美術館にて

写真提供:Kab Inc./KAB America Inc.

実際に割ってみると、綺麗に録れば録るほど音がないというか、「パツン」という音だけなんです。結局そのときは、破片がカランカランとかスッスッといったり、土間にこすりつけるときの音が面白かったということで帰られたんですけども、その後、「割った茶碗を樂さんからもらえないか」って言われました。樂さんに伺ったら「割った茶碗はどうせ捨てるだけなのでどうぞ」と。それをニューヨークにお送りしたのが、こういう破片です。

写真:高谷史郎

ソウルで開催された「Ryuichi Sakamoto Exhibition: LIFE, LIFE」展(2018)会場のpiknic

写真提供:Dumb Type Office Ltd.

坂本龍一+高谷史郎「LIFE-fluid, invisible, inaudible」(2013/2018)

ⓒStudio Bolt for GLINT

坂本龍一+高谷史郎「water state 1」(2013/2018)

ⓒStudio Bolt for GLINT

写真提供:Dumb Type Office Ltd.

司会 樂さんといい李禹煥さんといい、坂本さんが如何に巨匠たちに無茶振りをするかというのがよくわかります(笑)。

写真提供:Dumb Type Office Ltd.

司会 坂本さんと一緒に写っている人たちがすごい。

高谷 ナムジュン・パイクさんと、坂本さんと、ジョン・ケージ……。

坂本龍一+空間現代『ZURERU』(2021)

空間現代のメンバーと

写真提供:Kab Inc./KAB America Inc.

高谷 テクノっぽいんだけど、全部、生で弾くんですね。

写真提供:KYOTOGRAPHIE

浅田 『Beauty』というアルバムのジャケット写真ですね。京都中のバス停留所にこの写真をフィーチャーした KYOTOGRAPHIE のポスターが張り出された。 ●水との戯れ、和紙との戯れ 司会 そして同じ年に、シンガポール国際芸術祭が開催されました。高谷さんが「ST/LL」で参加されて、坂本さんは翌日ソロ・コンサートを行われた。これはそのときの記者会見の模様です。「ST/LL」は、さっき映像をご覧いただいたように本水を舞台に張るんですが、坂本さんが同じ場所を使いたいとおっしゃったんですよね。

高谷 はい。その当時まだ「ST/LL」を生で見ていなかった坂本さんが、シンガポールに観にきてくれることになり、坂本さんが来るということを知ったフェスティバル側がぜひともコンサートをしてほしいという話になって、このコンサートが実現しました。「ST/LL」の舞台をそのまま使って、水の中にピアノやさまざまな楽器を置いて演奏をするという素晴らしい贅沢なコンサートでした。

「坂本龍一:Fragments with Shiro Takatani」

シンガポール国際芸術祭2019

写真提供:Dumb Type Office Ltd.

浅田 調律師からすると悪夢なんだけど(笑)、坂本さんはすごく気に入ったみたいで「これからは水の上でないと弾かない」と言っていましたね。

高谷 そうですね。このあと、香港とか台湾とか、コンサートの話がいくつかあったんですけども、坂本さんの体調や新型コロナウイルス感染症の流行で、実現しませんでした。

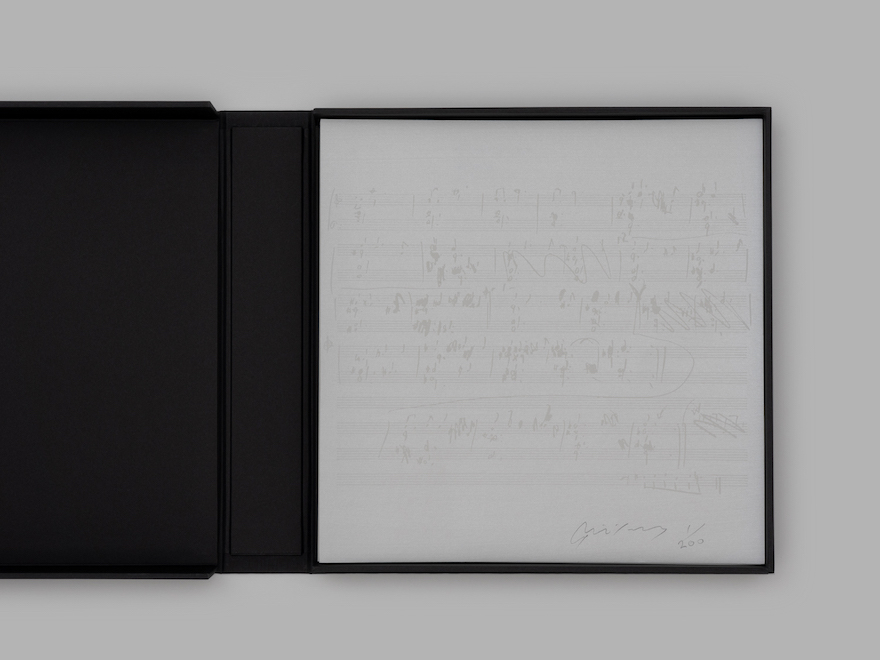

司会 2020年には、前の年度の数字をタイトルに入れた『Ryuichi Sakamoto 2019』というアート・ボックスをつくられます。

高谷 あるとき、関係者の方へのお礼状をつくりたいと坂本さんと空さんがおっしゃって、南琢也くんと僕でデザインをすることになったんです。そのときに、別途つくっていた坂本さんの「Year Book」の中に手書きの譜面がいっぱいあったので、これを和紙に刷ったら綺麗なんじゃないかという話になって、南くんと、かみ添さんに相談に行きました。そしたら「できますよ」という話で……

司会 かみ添というお店を構えていらっしゃる唐紙職人の嘉戸浩さんにお出でいただいています。嘉戸さんはいろいろな形で領域横断的なコラボレーションをされていて、例えば2021年には、建仁寺塔頭の両足院に杉本博司さんが襖絵を奉納されたときに、表は杉本さんの写真で裏が嘉戸さんという襖をつくられました。

嘉戸浩氏

写真:顧剣亨

「Ryuichi Sakamoto 2019」

写真提供:嘉戸浩氏(かみ添)

アートワークには、炭の流れた表情、水の流れた表情、絵の具がポタッと落ちた表情などを使いました。晩年、坂本さんが自然の音や、いろんなところの環境音を録って仕事をされていたのを知っていたので、そういうものに近しいものをと考えて。

高谷 坂本さんは和紙がすごく好きで、それはきっと手触りがいいからだと思うんです。さわったときに音が出るじゃないですか。それも、和紙だと特に。かみ添さんのことはずっと気にされていましたね。

嘉戸 ものすごくありがたかったです。

高谷史郎氏、嘉戸浩氏と

写真提供:Kab Inc./KAB America Inc.

ウスビ・サコ氏

写真:顧剣亨

誰も司会が入らず、ふたりで1時間半か2時間ぐらい話しました。私の本を読まれたことがきっかけではあったんですけど、中身は坂本さんの人間論ですね。環境や社会など、いろんなものに対する価値観を語ってくれました。私は、自分ひとりで聞くだけでは非常にもったいないと思って、大学の枠を使ってもう一度話せないかと坂本さんに打診したところ、快諾していただいて。

写真提供:京都精華大学

司会 あの対談では、サコさんが学生からの「どうしても人を気にしてしまう」「他者とぶつかるのは怖い」という悩みを読み上げたら、坂本さんが「何かを怖がっていたら表現なんかできない」と一喝していました。

サコ そう。そういう人は表現やるなよ、と学生にズバリ言って。学生にこんな強いことは、我々はコンプライアンスで言えないので、だから坂本さんに言っていただいてよかったです(笑)。親からクレームが来るかと思ったけど 坂本さんだったので何も来なかったので非常に助かりました。

司会 「同質化は危険だ」ということでふたりで盛り上がって、挙げ句サコさんは公開の場で「うちの大学で客員教授をやってくれ」と(笑)。

サコ とことん言っちゃおうかと思って。坂本さんは、アグレッシブに言ったほうが付き合いやすいんじゃないかと思うんですよ。サリフ・ケイタが今年KYOTOPHONIEに来たとき、私は彼の通訳を務めたんですけど、ずっと坂本さんの話をしていました。やっぱり坂本さんは人間がいいんですよね。あんまり遠回しにせずに思っていることはストレートに言う。と同時に非常に優しい。そういう印象を個人的には深めています。

浅田 最初、60年代の終わりから72〜73年ぐらいまでに芸術の前衛も左翼の前衛も行き着くところまで行って突き抜けるというような転回があった、と言いましたが、新左翼の新たな展開もあったんですね。資本と労働の階級闘争だけではなく、例えば男の女に対する性差別を解消しようとするフェミニズムとか、工業文明による自然破壊を食い止めようとするエコロジズムとかいった新しい軸が出てきた。資本家の家庭にも労働者の家庭にも家父長制支配が見られるし、あるいは資本家と労働者が自然の開発=搾取に関して共犯関係にある場合も多い、それを乗り超えよう、と。ドイツその他のヨーロッパだと、特にエコロジズムを唱える「緑の党」が自然保護運動のみならず反核平和運動でも大きな政治的役割を果たすようになった。日本では残念ながらそこまで行っていないけれど、ふと気が付いてみると、坂本さんはいわばひとりで緑の党のようなことをやってきたと言えるかもしれません。

一方で、自然の響きそのものが音楽だと考え、自分の病んだ身体でそれを受け止め変換して出していくようになる、と同時に、例えばオリンピックを契機とする神宮外苑の再開発に当たって大量に木を伐採するという話を聞くと、東京都知事その他に「再考すべきだ」という手紙を送る。人生の最後、がんの末期であったにもかかわらず、緑の党がやるべきことをひとりでますますアクティブにやっていた、その姿はあらためて敬意をもって振り返るべきものだと思います。サコさんとエコロジーや反核といった問題について語り合ったのも、その文脈でのことでしょう。それは言論活動にとどまらない。2001年の「ゼロ・ランドマイン」で多くのアーティストを集めて地雷廃絶を求めるとか、核兵器廃絶・脱原発を求める「No Nukes 2012」でクラフトワーク(「ロボットでも放射能汚染には反対だ」と言わんばかりに「Radioactivity [放射能]」を「Stop Radioactivity」と換えて反核運動の文脈で演奏してきた)を日本に招いてYMOとの共演を実現するとか、それは音楽的にもスリリングな政治的アクティビズムだったということを、ここであらためて強調しておきたいと思いました。

もうひとつ、サコさんのお話を受けて言うと、坂本さんと僕や高谷さんは基本的にお互いを信頼しているから思ったことを平気で遠慮なく言える関係だったんですね。いまは、「他者をリスペクトせよ」と言いながら、誰かを少しでも傷つけるようなことを言って炎上したりするのを避けるため当たり障りのないことしか言わない、というふうになってきた。多文化主義はグローバル資本主義に支えられており、「他者をリスペクトせよ」という多文化主義の倫理は、グローバル資本主義の資本と国家によって「他者からクレームが来たり賠償を請求されたりするリスクを避け、当たり障りのないことしか言うな」と言い換えられる。しかし、本当に他者をリスペクトしていたら、遠慮なく直球を投げ、必要なら論争すべきなんです。鼠と猫のトムとジェリーのアニメーションのように「仲良く喧嘩する」べきなんですよ。

京都で「LIFE」の構想を相談したときも、最後の救済にまつわる部分をどうするか議論していて、僕が「あまり大げさに盛り上げず、ツェランの詩で最後の頁に『光があった/救い』とだけ印刷されている、ああいう感じがいいんじゃないか」とか勝手に言っていたら、坂本さんが「本ならそれでよくても、音楽は時間芸術なんで、どうしても一定の時間が必要だ!」と怒鳴った。もちろん最終的には坂本さんの作品なんだから彼の意見を尊重しましたが、面白かったですね、あの議論は。

そうやって相手のことを忖度しない人は「空気を読めない」ということで日本では生きにくいのだけれど(笑)、坂本さんは最後まで「空気を読む」順応主義を拒否した。精華大学で学生たちに言いたかったのもそういうことだったんだろうと思います。表現を志す者は、無意味なハラスメントを控えるのは人間として当たり前として、炎上を避けるために空気を読んで自己検閲するなどということは絶対にするな。貴重な教えですね。

●ダムタイプのメンバーに

坂本龍一「観音聴時」展(2021)

写真提供:北京木木美術館

坂本龍一+高谷史郎「LIFE – fluid, invisible, inaudible…」(2007/2013/2021)

写真提供:北京木木美術館

坂本龍一+高谷史郎「LIFE – WELL installation」(2013/2021)

写真提供:北京木木美術館

田中泯 in 坂本龍一+高谷史郎「Time」(2021)

ホランド・フェスティヴァル © Sanne Peper

宮田まゆみ 田中泯 in 坂本龍一+高谷史郎「Time」(2021)

ホランド・フェスティヴァル © Sanne Peper

坂本龍一+高谷史郎「LIFE – fluid, invisible, inaudible…」(2007/2013/2021)

写真提供:山口情報芸術センター [YCAM]

ダムタイプ「2022」ヴェネツィア・ビエンナーレ2022日本館

写真:世利之

ダムタイプ「2022」ヴェネツィア・ビエンナーレ2022日本館

写真提供:Dumb Type Office Ltd.

ダムタイプ展 ハウス・デア・クンスト(ミュンヘン、2022)

写真提供:Dumb Type Office Ltd.

ダムタイプ「Playback」(1989/2018/2022)

写真:Maximilian Geuter

写真提供:Kab Inc./KAB America Inc.

『ダムタイプ|2022: remap』(東京、2023)

写真:木奥惠三

高谷 ヴェネツィアで展示したインスタレーション「2022」で、坂本さんは1時間ほどのサウンドトラックをつくってくださったのですが、その制作のときに「和紙の音を録音したい」と言われたんです。そこで、先ほどご登壇いただいたかみ添さんに伺って、たくさんの種類の和紙をもらってきて、坂本さんに送りました。その音が使われています。

●京都合宿、京都会議 司会 坂本さんは京都に、本当に何度も来られていました。マネージメント・オフィスに、京都にどれくらい来ているのか伺ったんですが、この11〜12年で来ていない年は2年だけ。拠点がニューヨークだったこと、新型コロナウイルスの流行があったこと、ご自身の病気があったことを考えると、非常に頻度が高いんじゃないかと思います。ご自分で「京都合宿」とか「京都会議」と名付けて楽しんでいらしたそうですね。

写真提供:Kab Inc./KAB America Inc.

左より、高谷史郎、高谷桜子、田中泯、石原淋の各氏と

写真提供:Kab Inc./KAB America Inc.

高谷 「TIME」のミーティングで京都に来られていたときだと思います。

司会 ここからは坂本さんが撮られた写真です。マネージメント・オフィスとご遺族にご提供いただきました。

写真:坂本龍一

写真提供:Kab Inc./ KAB America Inc.

写真提供:Kab Inc./ KAB America Inc.

写真:顧剣亨

坂本さんがどういう気持ちでOKと言ってくださったのかはわかりませんが、メンバーになってくれたことは、すごく大きなことだと思います。僕自身はまだ、坂本さんが亡くなったことは腑に落ちてない、理解できているとは言い難いんですけども、亡くなられてから、たくさんの人がSNSなどで「こんなことがあった」「あんなことがあった」と書いておられるのを読んで、どれもすごく面白いんですね。僕は、坂本さんと京都やニューヨークでけっこう会っていて、毎日のようにメッセージをやり取りしていたつもりなんですけども、実は彼の膨大な時間の中のごくわずかな時間しか共有していなかった。坂本さんは、いろんな人といろんな関係性をつくってきたわけで、本当にすごい人だなと思います。

今回、このシンポジウムに参加するに当たって、『マラルメ・プロジェクト』などの映像をもう一度見返してみると、僕自身がわかってなかったこともいろいろ見えてきました。だから、残された情報やいろいろな人の書いたものから、坂本さんのことをもっともっと知っていき、刺激を分け与えてもらうことができるのかなと思っています。

浅田 坂本さんと最後に会ったのは2022年8月に京都の丹の2階で高谷さんたちも交えて食事をしたときですが、年末までけっこう頻繁にメールのやり取りをしていました。そういうわけで、高谷さん同様、坂本さんが亡くなったという客観的事実は理解しながらも、本当には腑に落ちていない感じなんですね。いや、ある意味でアーティストとしての坂本龍一はまだ生きている。あの巨大な仕事の総体のうち我々が知らなかったことがたくさんあるし、学ぶべきことはいくらでもある。そういう意味でアーティストとしての坂本龍一は、まだこれから読み解かれていくべきものとして生きているのだと思います。もちろん個人としての坂本龍一がもういないというのは本当に残念なことですが……。

坂本さんは、ダムタイプのメンバーになったという話でもわかるとおり、いろんな人との関係の中で新しいものをつくっていくコラボレーション型のアーティストでした。だけど妥協はしない。ダメなものはダメと言う。だからこそ、本当の意味での遠慮のないコラボレーションができるんですね。坂本さんにとっての京都は、多種多様な人と出会ってそういう付き合いができる場所だったんだろうと思います。東京というメガロポリスには音楽業界はあるけれど、他のジャンルの人たちとは、きちんとお膳立てして会わなきゃいけない。ところが京都だと、例えば小崎さんのパートナーの吉田裕子さんのやっておられた吉田屋料理店のようなお店に行けば、いろんなアーティストや職人、学者や物書きが来ていて、「じゃあ一緒にテーブルを囲みましょうか」ということになる。彼がニューヨークで住んでいたグリニッジ・ヴィレッジで、ちょっと歩くとローリー・アンダーソンに会って一緒に食事に行くとか、通りがかりの人から「リューイチ、次のギグはいつ?」と聞かれて気軽に答えるとか、それに近いところが東京にはなくても京都にはある――というか、それは実は幻想の京都だと思うけれど(笑)、坂本さんはそういう意味で京都が好きになったんじゃないでしょうか。だから、エコロジカルかつヒストリカルなフィールドワークを兼ねて、何度も京都に来たんでしょう。

ちなみに、レストランやホテルなど、ホスピタリティ・ビジネスの質が高く、しかも東京よりずっと安いというのは、京都の大きな強みなんですよ。坂本さんはそういう京都に好んで滞在し、自然に他領域の人たちと会って遠慮なく話し合えるその文化を愛した。京都人も、大量の外国人観光客のインバウンド消費に期待してオーバーツーリズムに苦しむといった愚かなことはやめ、自分たちでそういう京都の魅力を再認識すべきだと思います。

高谷 そうだと思います。坂本さんはすごいコスモポリタンでした。日本人というような視点からではなくて、人として「こうじゃないか」という発言をする。先ほどのサコさんとの話で言うと、どんどん分断されていって得するのは制御している権力の側であって、分断されるほうはどんどん細かくなって力が弱まっていくだけ。だからといって「連帯してひとつになって戦おう」と言うんじゃなくて、それぞれが認め合えるようなシステムを考え出さないとこれからは難しいだろうと、坂本さんは言っていたような気がします。

浅田 昔、九条山の小崎さんの家の近くにデイヴィッド・キッドという審美家が住んでいて、デイヴィッド・ボウイは日本に来ると必ずそこに行っていた。そこから降りた南禅寺エリアに、琵琶湖疎水の水を使って植治がつくった池泉回遊式庭園のある邸宅群があって、例えばスティーヴ・ジョブズはがんになる前はそこに住もうと思っていた。実は坂本さんもキッド邸の跡地に自邸を新しく建築しようと考え、予備的な工事が始まった段階でがんがわかって断念したんですね。だから、日本人・坂本龍一が世界的に活躍したあげく老年期にさしかかって日本回帰したとかいうのとは全然違う。むしろ、ボウイやジョブズのように京都に引きつけられたんだと考えたほうがいい。本当にコスモポリタンだったと思います。

コスモポリスという言葉は古代ギリシャ末期のストア派の言葉です。当時のもうひとつの代表的な哲学がエピクロス派で、普通、快楽主義に引きつけて解釈されがちだけれど、「私は死ぬ直前まで生きており、死んだ瞬間からはもういないのだから、死は私の体験し得る出来事ではない、死を恐れることなく、いまここの生を味わえばいい」と言って静穏な生活をよしとした。また自然学では、デモクリトスの原子論を受け継ぎつつ、「原子はデモクリトスの言うように直進するのではなく、偶然わずかに曲がる、そのズレとズレの相互作用が多様な自然現象を生み出す」と考える。これはマルクスの学位論文のテーマでもあるんだけれど、ポストモダン思想とも親和性が高い。84年の『音楽図鑑』のブックレットのサブタイトルに「エピキュリアン・スクールのための」と書いてある、あれはたぶん僕が書いたんだと思いますが(笑)、そういう文脈を考えれば不思議ではないでしょう。他方、ストア派は来たるべき死を直視しつつ自己を厳しく律しようとするんですが、それは愛国者が祖国のために死ぬのを恐れないとかいうのとはちょっと違う。そもそも、古代末期の乱世の中で、彼らはポリス(都市国家)やその連合ではなくコスモポリス――コスモス(宇宙)の秩序を内包する世界都市(トランプのような醜いナルシシストの権力亡者ばかりが声を反響させる地球村ではなく)を考えていたんです。その意味で、ストア派とエピクロス派は正反対のように見えて実は通ずるところを持つんですね。ともあれ、エピキュリアンであるとともにストイックでもあったコスモポリタン坂本龍一が、日本の中で京都を選んだ。僕はたまたま日本国籍を持って京都に住んでいるけれど、「日本人は京都で日本の心を知れ」などとは絶対に言わない。むしろ我々もコスモポリタンとして京都を再発見し、古代末期のような混乱の中にある近代末期の世界で、いまこのときを静かに楽しんで生きるとともに、必要なときはポリティカルな闘争を恐れてはいけないだろう。偉大なアーティストであるとともに、快楽を愛し、かつ闘争を避けなかった坂本龍一の姿は、早すぎた死の後もなお我々にそんな生き方を教えてくれているように思います。

高谷 さっき仲西祐介さんが言われていたように、坂本さんゆかりの人たちがイベントを行う場があるといいですね。例えば空間現代がライブをやるとか、そういう機会があると面白いかもしれません。

司会 ぜひ期待したいと思います。皆さん、長時間どうもありがとうございました。

[映像「TIME」トレーラーを観ながら終了]

※このシンポジウムは2023年6月18日に京都芸術劇場 春秋座で開催されました。

主催・運営:ICA京都+京都芸術大学舞台芸術研究センター

企画協力:Kab Inc./ KAB America Inc. + Dumb Type Office

※採録に当たって、ご寄付を賜った来場者の方々に御礼申し上げます。ありがとうございました。

※RYUICHI SAKAMOTO + SHIRO TAKATANI「TIME」は、2024年の3月と4月に東京と京都で上演されます。奇しくも東京での初演は3月28日。坂本さんの1周忌に当たります。京都では4月27日と28日にロームシアター京都で開催されますが、その前の2月に高谷史郎さんの新作「Tangent」が同じロームシアター京都で上演される予定です。

※第1部の採録はこちらです。