現代アートのグローバリゼーションとアーティスト・イン・レジデンス

第1回 アーティスト・イン・レジデンスの起源~ヴィラ・メディチとヴィラ九条山

文: 菅野幸子

(1) 日本のアーティスト・イン・レジデンスの現在地

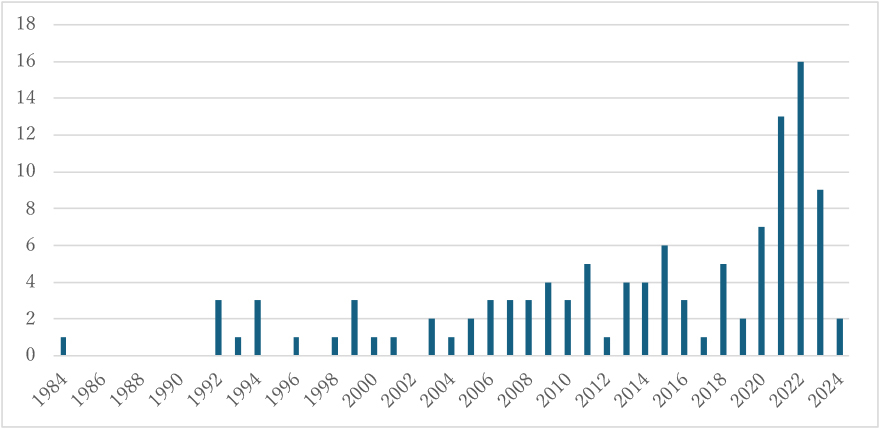

この原稿を始めるに当たって、最初に日本のアーティスト・イン・レジデンス(以下、AIR)の現在地を把握しておきたい。筆者も立ち上げに関わった日本のアーティスト・イン・レジデンスのデータベース・サイト「AIR_J」[*1] に掲載されている団体の情報にもとづいて、図表1では設立年別に、図表2では都道府県別に、それぞれ分布と分類を試みた。いずれも単純な図表ではあるが、日本におけるAIRの傾向が若干垣間見えるのではないかと思われる。図表1からは、世界中の人々の移動が制限されたコロナ禍の影響下にあった2020年以降にあって、日本のAIRの数は右肩あがりに増加しているということが理解できよう。一般的に考えるならば、移動が大きく制限されたコロナ禍を挟んでいるのにも関わらず、「増加傾向にあるのはなぜか?」と大きな疑問が湧いてくる。

図表1 日本におけるAIR設立件数の推移

※ AIR_Jのデータをもとに筆者作成(2025年1月9日現在)。

出典:<https://air-j.info/> (2025年1月9日閲覧)。

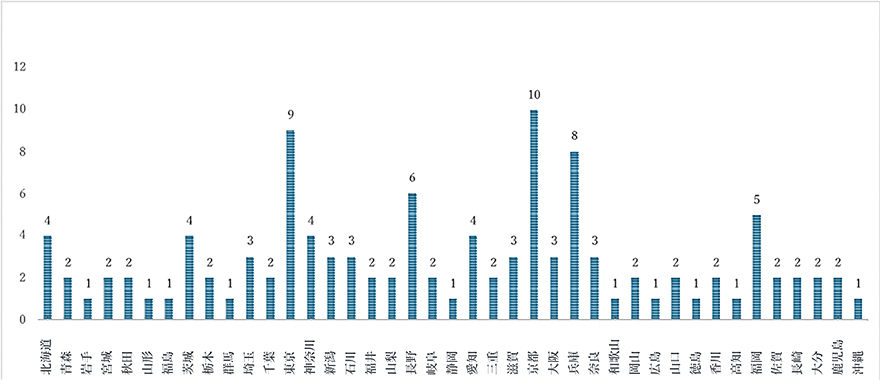

また、図表2からは、京都府、東京都、兵庫県の順にAIRが集積しているのも理解できようが、同時にほとんどの都道府県に分布していることも見えてくる。

1980年代に、国内に文化施設が急増したような勢いではないものの、AIRは着実に国内に定着しつつあることがわかる。そこで、本稿の執筆を通じて、日本のAIRの現在につながる歴史的、社会的背景について振り返ってみたいと考えている。

図表2 都道府県別AIR件数

※ AIR_Jのデータをもとに筆者作成(2025年1月9日現在)。

出典:<https://air-j.info/> (2025年1月9日閲覧)。

(2)AIRの原点の1つとしてのヴィラ・メディチとヴィラ九条山

上記図表の1及び2から見ていくと、克服すべき課題もあるものの日本にはAIRが着実に定着してきていることが理解できようが、日本においてAIRが受容されてきた歴史はそれほど長い訳ではない。美術、音楽といった多くの芸術システムと同様、欧米で発展していたAIRというシステムが本格的に日本に導入され始めたのは、1980年代、いわゆるハコモノと揶揄された、劇場、美術館・博物館、アート・センターといった文化施設の建設が一段落した1990年代半ばである。1990年に「滋賀県陶芸の森」が、1994年に「アーカス・プロジェクトパイロット事業」といった地方自治体による試験的なAIRが開始され、この後、地方自治体と共催という形態で文化庁が1997年に「アーティスト・イン・レジデンス事業」を支援し始めてきた頃から、日本各地でAIRに対する関心も次第に高まるようになっていた。

1927年 創設時の関西日仏学館 (ヴィラ九条山の前身) / 写真提供 関西日仏学館

他方、1989年には、すでに村田さんご夫妻が独自に「遊工房」を立ち上げ実践を重ねておられていた [*2] 。また、1992年、フランス政府の文化交流機関である関西日仏学館もヴィラ九条山を設立し、本国からアーティストを受け入れ、独自にAIRプログラムを運営していたのである。このヴィラ九条山は、アジアの「ヴィラ・メディチ」を目指して設立されたといわれる。ヴィラ九条山は、1927年、詩人大使と呼ばれた駐日大使のポール・クローデル [*3] が夏季限定のフランス語学校を創設しようとして、関西財界からの援助を受けて立ち上げられた関西日仏学館九条校舎跡に、1992年、建設された。以来、日仏交流の拠点として、毎年、数多くのアーティストたちが滞在し、日本の文化に親しみ、地元の方々とも交流しながら創作活動を展開している [*4]。

現在のヴィラ九条山 撮影 Arnaud Rodriguez / 写真提供 ヴィラ九条山

ヴィラ・メディチとは、300年以上にわたり、ローマに位置するAIRの原点の一つと考えられているフランス政府の文化交流施設で、かつてはローマ賞を受賞したフランス人アーティストを受け入れてきた。そして、ローマ賞とは、1666年にフランスの王立アカデミーが創設したフェローシップ、すなわち派遣制度とも言われているが、同賞を受賞したアーティストが当時の文化と流行の中心地であるローマに派遣されたことに由来する。(1968年にアンドレ・マルローによってローマ賞制度は廃止され、1971年、美術史・美術修復を含むあらゆる美術分野に開かれた、競争によるフェローシップとなった)。AIRは、アーティストが海外で研修する留学制度の一つとも考えられようが、当時、文化や文明の原点でもあるローマに、ヨーロッパ各地から多くの観光客が集まっていたのであり、流行、情報、技術、人脈が集中していた。現在のようにインターネットで何でも調べられる時代でもない時代にあって、この地に滞在することにより、フランス人アーティストは、異なる文化背景や環境の中で、イタリアのみならずヨーロッパ中から集まった人々と、情報、人脈、ネットワークを築き、かつ創作へのインスピレーションといった多く刺激を受け、アーティストとして一回りも二回りも成長する機会を得ることができたのである。筆者も、英国に留学中、ヴィラ・メディチとは知らずに、ローマ旅行中に一度訪れたことがあった。ローマに留学していた友人とヴィラ・メディチで開催されていたフラゴナール展を一緒に見に行ったのだった。当時、装飾美術史を学んでいたので、できる限りローマ市内の美術作品を見て回っていたのだが、ヴィラ・メディチの歴史的背景も知らず、なぜローマのど真ん中にフランス文化を紹介する施設があるのだろうと疑問に思ったことを今でも鮮明に覚えている。後に、ヴィラ・メディチの歴史を改めて調べてみて、初めて得心がいった。ジャン・オノレ・フラゴナールもまたローマ賞を受賞し、ローマに派遣されたアーティストの一人だったことも改めて知った [*5]。なお、ヴィラ・メディチ、ヴィラ九条山の他、フランス政府が運営に関わっているAIRは、マドリードにあるカーザ・デ・ベラスケス(Casa de Velázquez)である。

ヴィラ・メディチ 航空写真 © M3 Studio / 写真提供 ヴィラ・メディチ

さて、こうしたAIRの場、ヴィラ九条山が京都に拠点を置いているということは、アート・セクターにおける日本、あるいは京都の立ち位置の重要性を考える上でも認識しておいて良いのではないかと考えている。2011年には、ドイツの国際文化交流機関であるゲーテ・インスティトゥートが、ドイツのアーティストを日本に派遣するためヴィラ鴨川を設立している。前出の都道府県別にみても、京都府内及び京都市内には、京都芸術センターやICA京都を始め、多くのAIRが存在している。最近、オーバー・ツーリズムが問題にはなっているが、京都という土地は日本の文化芸術の歴史や資源の集積の地として大いなる魅力を放っている場でもあることから、あまたのアーティストたちを惹きつけてきている。さらに、近年、アート・フェアや国際芸術祭も活発に展開されるようになっていることもあり、数多くのAIRプログラムが運営されているのは当然のことなのかもしれない。

[*2] <https://icakyoto.art/residencies/articles/88911/> (2025年1月8日閲覧)。[*3] ポール・クローデルは、ロダンの弟子で彫刻家カミーユ・クローデルの弟である。

[*4] <https://institutfrancais.jp/kansai/about/history/>(2025年1月8日閲覧)。

[*5]<https://villamedici.it/en/the-story/> (2025年1月15日閲覧)。

(3)日本のAIRのデータベース・サイト「AIR_J」による情報発信

上述のように、1990年代当初は、国内でもAIRという新しい取り組みが徐々に知られるようになっていたものの、海外における組織や団体の具体的な活動例や情報については、まだまだ手探り状態にあった。一方、国際交流基金には、文化交流機関や在京大使館文化部、地方自治体などから、日本のAIRに関する照会も増えるようになっていた。しかしながら、概要すら把握できていない状況にあった。そこで、1993年、国際交流基金はキュレーターの南條史生氏を座長として「AIR研究会」を立ち上げ、調査を始めたのだった。同研究会には、キュレーター、企業の文化部や社会貢献担当部のスタッフ、アート・マネジメントの専門家などがメンバーとなって、国内外のAIRに関して、それぞれの情報や知見を共有し、またその意義についての議論を交わしていた。この研究会と並行して、国際交流基金は海外事務所を通じて世界のAIRの事例に関する情報も収集していた。最終的には、クンストラーハウス・ベタニエンなどヨーロッパの代表的なAIR施設に前述の研究会のメンバーを派遣し、現地調査も実施した。丁度この時期に、筆者は国際交流基金に勤務し始めたのだったのだが、いきなり、この欧州への現地調査のための派遣を担当することになった。これが、筆者とAIRとの初めての出会いだった。AIRというこれまでに聞いたことのないシステムについて学ばなければならなくなったのだが、起源、歴史、事例などに関する資料は国内にはほとんどなく、インターネットも発達はしていなかった。そこで、これもまた手探り状態で、研究会のメンバーの方々を始め、専門家の方々から、いろいろ話を聞いて回ることとなった。やっと、調査団を欧州に派遣し、調査していただいたのだった。この後、1995年、国際交流基金は研究会と調査の成果をまとめて「アーティスト・イン・レジデンス研究会報告1993~1995」として発行したのだが、大きな反響が寄せられた。そこで、何度も増刷することになったのだが、やはり希望は後を絶たなかった。それは、海外だけでなく、日本のAIRの概要についても初めて調査された報告書でもあったためであろうかと思われるが、当時、AIRに関していかに高い関心が寄せられていたかを物語っている。

日本のAIRの概要や個別の情報、さらに、交流やアーティストの受け入れをしてくれそうな団体について、内外からの問い合わせが途切れることはなかった。そこで、紙媒体の報告書形式ではなく、情報の更新がしやすい、また、内外にインターネットを通じて発信できる日英バイリンガルの日本のAIRのデータベース・サイトを作ってはどうかということになったのだが、限られた予算の中で、提供するコンテンツやデザインなどについての試行錯誤を経て、2001年、初代AIR_Jがなんとか立ち上げることができた。当時、小規模のAIR運営団体にとっては、英語での情報提供までには手が回らない団体も多かったため、大変助かったというコメントも多くいただいた。2019年から、AIR_Jは京都芸術センターに運営が移管されたが、ますます発展しているのはうれしい限りである。また、筆者自身も、この過程において、AIRというシステムについて調べれば調べるほど興味が湧いてきてしまい、今や、AIR研究者の端くれになってしまったものの、未だに興味は尽きない。

初代AIR_J サイト

菅野幸子(かんの・さちこ)

AIR Labアーツ・プランナー/リサーチャー

ブリティッシュ・カウンシル東京、国際交流基金を経て現職。グラスゴー大学美術学部装飾芸術コースディプロマ課程修了。東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究(文化経営学専攻)後期博士課程満期退学。博士(文学)。専門領域はアーティスト・イン・レジデンス、英国の文化政策、国際文化交流。主な著作として、「現代アートとグローバリゼーションーアーティスト・イン・レジデンスをめぐってー」(『グローバル化する文化政策』佐々木雅幸・川崎賢一・河島伸子編著、勁草書房、2009年)他、共同編集として『アーティスト・イン・レジデンス:まち・人・アートをつなぐポテンシャル』(菅野幸子・日沼禎子編、美学出版、2023年)。