AIRと私

アトリエとしての札幌 ―「水の波紋95」より【前編】

文: 柴田尚

AIRと「私」のはじまり

札幌という地方都市で、アーティスト・イン・レジデンス(以下AIR)に関わり始めてから、ずいぶんと長い時間が経過した。今ではいつのまにか、日本国内でAIRを運営している現役メンバーの中では最古参の一人になってしまったらしい。

「私」にとってのAIRとは何か。寄稿の機会をいただいたことをきっかけに、その魅力(魔力)の一端を何回かに分けて書き記してみたい。

今回記述するのは、1997年の文化庁による公的助成「アーティスト・イン・レジデンス事業」が始まる “前夜“の話だ。そして、それは幸運にも自分にとって「世界で一番会いたいと思っていた人と会えた」瞬間の話でもある。

「水の波紋95」

1995年、今から30年前のこのアートプロジェクトは、東京のワタリウム美術館が中心になって企画し、日本各地を巻き込んだ大規模な国際アートプロジェクトだった(2021年にも同様のタイトルの展覧会 [*1] が開催されているようだ)。当時、カリスマ的な人気を誇っていたキュレーター、ヤン・フート [*2] を総合監督に据え、世界から42名+入選作家5名計47名 [*3] の作家が、1995年の夏に約一ヶ月間、青山周辺の三十数箇所で行った国際展である。

予め断っておくが、自分の記憶では「水の波紋95」展に関して、「アーティスト・イン・レジデンス」の文脈で語られてはいないのではないかと思う。元々東京での展覧会のための滞在制作であったため、期間が短いケースが多かったこと、当時まだ、日本でこの言葉が浸透していなかったこともあるだろう。しかし、最近になって当時関わっていた人に会う機会があり、自分と同じように、後にAIRを始めた人もいることを知った。こんにちの日本における地方型AIRにつながるアートプロジェクトであったと再認識している。

「水の波紋」というタイトルの意図には、「一滴のアートが、その波紋が周辺(地域や社会)に広がっていく」というイメージがあったと思われる。この水滴と波紋の運動で例えられた「アートの社会化」のムーブメントは、単なる比喩としての詩的なコンセプトだけではなかった。展覧会のメイン会場は東京のワタリウム美術館のある青山周辺だったのだが、制作場所は、東京以外にも札幌、仙台、能登、鶴来、奥越、長崎、水俣の7つの地方地域を参加アーティストが選ばれた。東京の一美術館発の展覧会が、日本全国に拡大し巻き込んでいく・・・という野心的なエネルギーを有していた。

この地方を舞台にする発想は、事前にワタリウムがヤン・フートを日本の伝統的な家屋が並ぶ石川県鶴来町に招き、現代アートをそれらの家屋に展示した『ヤン・フートIN 鶴来』(1991年、1994年)をヤン・フートが気に入っており、メディアでも話題になったことがベースにあったと思われる。

[*1]「水の波紋展2021 消えゆく風景から−新たなランドスケープ」のこと。ワタリウム美術館主宰で東京・青山周辺27箇所で開催。ただし、「水の波紋95」のように幅広い地方の地域は参加していないようだ。[*2] (1936-2014)ベルギーの元ゲント美術館館長。ドクメンタⅨのチーフ・キュレーター。また、彼は「キュレーター」「フリーキュレーター」として、メディアに紹介されることが多かった。(当時、ワタリウム美術館が開館当時からハラルド・ゼーマンなど、「キュレーター」に焦点を当てて展開していた)。「学芸員」が訳語だが、当時、フートのようにフリーランスで街に出て展覧会を企画するようなイメージに合わなかったため、日本人にとって新しい職業のように英語のまま紹介され、徐々に「キュレーター」という言葉が日本各地にも広まったように思われる。

[*3] 参加作家や展示箇所数はカタログからカウントした。異なる数字で紹介されている資料もある。

ヤン・フート

1994年9月27日、私は世界で一番会いたかった人物の隣にいた。

『ヤン・フートさんと語る会』会場のサッポロファクトリー内のワインレストランには、地元のまちづくりやアート関係者らが2〜30人くらい集まっていた。この日のゲストについて、一番知識があるということで、自分が急遽司会になってしまった。

講演前までは、飾り気のない学校の先生(彼は 元高校教師だった)のように親しみやすかった人物が、アートの話が盛り上がってくるとチェーン・スモークが始まり、目付きが鋭くなってくる。まるで、檻の中を行き来する猛獣である。独特のしゃがれた声が明らかに興奮している。放っておくと一枚のスライドで3時間でも4時間でも話すと聞いたことが嘘でないことがわかる。

「全ての力をアートのために」 [*4]

有名な彼の言葉である。その狂おしいばかりの情熱は、アートに関心がない人々でさえ惹きつけていく。

「まるで、シャーマンだ。」と私は思った。この人は話しながらハイになり、そしてその状態のときに一番魅力的なフレーズを発する。聴衆は、次のフレーズを聞くために耳を澄ましてしまう・・・ヤン・フートという人物は、ある種のカリスマ的なムードを持っていた。

−筆者「全ての力をアートのために」『美術ペン84』1994年 自らの原稿を元に再構成 –

当時、アート作品が屋外に出て、まちを美術館にするような一連のムーブメントがいくつかあり、ヤン・フートは「シャンブル・ダミ」展(1986)や「ドクメンタⅨ」展(1992)などの実績を有していた。

自分は札幌でギャラリストをしながら、受け入れ団体「北の大地21・アートフロンティア」事務局(事務局長 西村英樹)のメンバーとして、その「波紋」のエネルギーを地方で受け止めた立場である。また、元々アーティスト志望で、教員を経由し、企画側に転向したばかりの自分にとって、同じような経歴で、ディレクションの頂点を極めた(「ドクメンタ」のチーフディレクターのこと)ヤン・フートは、憧れの人物であった。実際に二年前に彼が企画した「ドクメンタⅨ」をドイツまで観に行っていたこともあり、「世界でもっとも憧れる人物が、突然、向こうからこちらにやってくる」という千載一遇のタイミングであった。

ここではあまり語られてきていない、地方から見たこのプロジェクトの意味に触れる。

[*4] 原文はフラマン語(オランダ語)で、「Alle macht aan de kunst」。ヤン・フートがスローガンとして用い、芸術の意義と自律性を強調した。(情報協力:湊七雄)地方から東京へ

「水の波紋95」は、「アートと社会」の関係だけでなく、日本における「東京と地方」の関係も再考させた企画であった。当時は今のような地方発信の国際芸術祭ブームなどない。地方から見ると、首都東京は文化の立場では絶対的な発信基地であった。その「発信―受信」の関係は、経済やその他の政治的なことも含め、常に従属的で「一方的」なベクトルを持っていた。

しかし、このプロジェクトがユニークだったのは、実際には「地方から東京へ」という逆ベクトルも働いていたことだ。展示場所は予め東京に決まっていたのだが、地方をアトリエにしたアーティスト達は与えられた新しい土地で生活し、地域資源にも触れ、人々と交流することになる。彼らにとっては、インスピレーションを得る場所、作品が生まれるのは、むしろ地方であり、展示場所の東京ではそれを活用するという逆のベクトルも生まれていた。(地方では観ることができた作品が、許可の問題などで、東京会場では展示できないケースもあった。)

実はこの構図は、資本面にも関係してくる。他の受け入れ地域のことはわからないが、札幌ではアーティストへの人的サポートだけでなく、滞在費用や材料費、東京までの作品輸送費まで関わった作家分を負担していた。つまり、地方が資本参加して初めて成立するアートプロジェクトでもあったのだ。

しかし、地方で資金を集めるためには、当時まだ、難解とされていた「現代アート」がテーマでは難しかった。そのため、必然的に「まちおこし」と絡むのと同時に、人を惹きつけるヤン・フートのカリスマ性が必要不可欠であったのだ。東京をベースに地方への往来を繰り返す、彼の動き自体が「水の波紋」の運動になっていった。

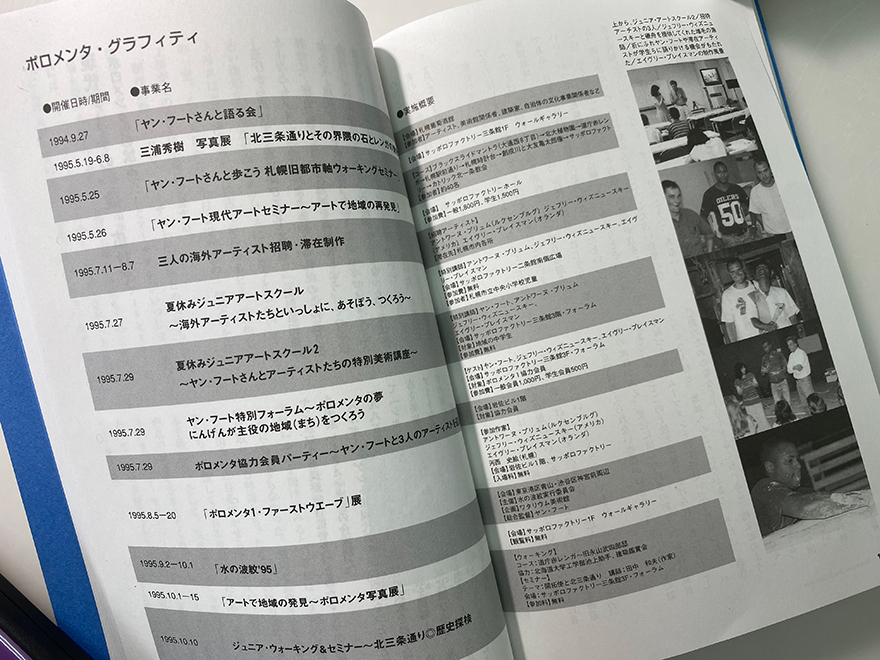

私が事務局に参加していた札幌の受け入れ団体「北の大地21・アートフロンティア」では、最終的にはなんと180名もの実行委員会ができている。1994年の秋から翌年の展覧会前の夏までの半年間に、三度のヤン・フートの来札、こどもから大人を対象に多くのプログラムを行っており(下記写真参照)、もっとも参加者が集まったトークでは380人を記録している。私自身も半年間の間に五度も小規模のトークの司会をする機会に恵まれた。

札幌での活動内容(「ポロメンタ」とは、札幌だけのプロジェクト名。札幌の「ポロ」と「ドクメンタ」をかけた造語)。ヤン・フートによる小学生への講義まであった。―『バックミラー 西村英樹遺稿集』2004西村英樹遺稿集刊行会より

この「東京―地方」を連携するアートプロジェクトに接する中で、札幌に住む自分が発見したことがある。「大都市東京よりも、地方が得やすい文化施設・・・それはアトリエ」ということだ。また、生活面でも食べ物が美味しかったり、物価が安かったり、風景がよかったり、時間にゆとりがあったり・・・

「展示場所やビジネスでは大都市には敵わないが、アトリエや暮らしといった創作環境はむしろ、地方に分があるのではないか。」

この気づきが後に、札幌のギャラリーを辞め、アーティスト・イン・レジデンスを中心にしたライフスタイルへシフトする直接のきっかけであった思う。そして、この選択は30年経った今も間違いではなかったと思っている。

やがて、日本におけるアーティスト・イン・レジデンスは、他の文化事業とは違い、首都東京よりも地方から先に普及していく。

(後編へ続く)

ヤン・フートのウォーキング・セミナー、北3条通りホクレン倉庫前、札幌、1995年5月25日

『バックミラー 西村英樹遺稿集』2004西村英樹遺稿集刊行会より

柴田尚(しばた・ひさし)

NPO S-AIR代表

AIR NETWORK JAPAN 会長

北海道教育大学岩見沢校 アートプロジェクト研究室教授

札幌アーティスト・イン・レジデンス(現S-AIR)実行委員会時代から現在までの26年間に37カ国106組以上の滞在製作・調査に関わる。また、14カ国へ日本人作家24組を滞在制作派遣している。2014年度より、北海道教育大学岩見沢校教授(アートプロジェクト研究室)となる。また、2012年レズ・アルティス総会2012東京大会実行委員ほか、日本各地のAIR組織のネットワーク「AIR NETWORK JAPAN」の活動にも取り組んでいる。その他、様々なアートプロジェクトやアートスペースの立ち上げにも関わる。

共著に「指定管理者制度で何が変わるのか」(水曜社)「廃校を活用した芸術文化施設による地域文化振興の基本調査」(共同文化社)「アーティスト・イン・レジデンス-まち・人・アートをつなぐポテンシャル」(美学出版)がある。

代表を務めるNPO法人S-AIR は、2008年国際交流基金地球市民賞受賞。