札幌国際芸術祭

浅田 彰

アメリカから招かれ、1876年から1877年にかけて札幌農学校の初代教頭を務めたW.S.クラークが去り際に残したという「Boys, be ambitious(少年よ、大志を抱け)」という言葉——その後には「like this old man(去ってゆくこの老人のように)」と続いていたとも言われますが——は、21世紀になったいまでも札幌の、そして日本の人々の心に刻まれているようです。たしかに、札幌農学校を通じてアメリカから導入された農業技術やそれを支える知識の体系は、当時の日本の近代化に貢献したでしょうし、さらにそれを基礎づける心構えを示したクラークの言葉も、当時は一定の有効性をもっていたでしょうから、それを現在の価値観から一方的に批判するのはアナクロニズムでしかありません。そのことをはっきり断った上で、あえてクラークの言葉を批判的に検証してみたい。それは、ポスト近代への方向を模索しつつある現代の札幌、さらには日本や世界にとって、いくつかのヒントを与えてくれるだろうからです。

William Smith Clark (1826-1886)

by Unidentified

Licensed under Public domain via

ウィキメディア・コモンズ

まず、農学校は男子校なので当然のことながら、クラークは「boys」、つまり、戦士(農学校では武術も教えていた)となり開拓戦士・農業戦士・産業戦士となるべき青少年男性に呼びかけている。言い換えれば、女性は排除されているし、子どもと老人も排除されています。

では、彼ら「boys」の「ambition(大志・野心)」はどこから生じ、どこに向けられるべきものなのか。

ここでもやはり排除があります。言うまでもなく、先住民の排除です。アメリカで、インドへの航路を求めてやって来たヨーロッパの航海者たちが勝手に「インディアン」と名付けた先住民が排除されたように、日本でも、先住民であるアイヌの人々がさまざまな形で排除されていきました。こうして先住民から取り上げた土地を、アメリカの開拓者や日本におけるその模倣者は「無垢の大自然」として再発見し、その「崇高(sublime)」な大自然と直面することで「野心」を掻き立てられる——人間よりはるかに巨大に見える自然と対抗し征服しようという「野心」です。

こうして、外なる自然の開発=利用=搾取(exploitation)が近代文明のあくなき前進と拡大を駆動していきますが、それは内なる自然(human nature)の——他者の、最終的には自己の内面の開発=利用=搾取とともに進行することとなりました。クラークのもたらしたアメリカ・モデルの出発点に先住民の排除があったことを思い出せば、それは当然の帰結と言うべきでしょう。

繰り返しますが、近代化の最初の段階にあってこれは標準的なモデルと言ってよく、クラークは熱意をもってそれを日本人に伝えようとしたのであって、それを現代の価値観から一方的に批判しても無意味でしょう。ただ、あくなき開発=利用=搾取の結果、外なる自然と内なる自然の荒廃に直面し、自然や他者との共生を重視するポスト近代文明への転換が唱えられている現在(という言い方もいまやありふれた紋切型であり、批判的な検討の余地がありますが)、いちどクラークの教えをひっくり返してみるのも、思考実験として興味深いのではないでしょうか。

ここで思い出すのは、北海道出身で札幌大学学長も務めた文化人類学者・山口昌男によるパロディです。文明/自然や文明/未開、秩序/混沌、内部/外部といった階層的二項対立(第一項の方が第二項より高い価値をもつとされる)を疑い、二つの項の両義性(ambiguity)を重視した彼は、クラークの言葉の「ambitious(野心的)」を「ambiguous(両義的)」と入れ替えてみせた。とすれば、呼びかけの相手も広げるべきでしょう。「Boys and girls, be ambiguous(男女諸君、両義的であれ)」。これは、「クラーク先生、さようなら」という挨拶とともに、札幌国際芸術祭の隠れたスローガンとしてふさわしい言葉かもしれません。

坂本龍一

©2011 Kab Inc. / Photography by Rama

ゲスト・ディレクターの坂本龍一は、北海道が雄大な自然とアイヌという先住民の記憶をもっていることに注目し、近代文明の正負の遺産を踏まえた上で、ポスト近代文明における都市と自然の新たな重ね合わせ(たとえば昔からの地下水脈と情報をのせた電磁波の流れの重ね合わせのような)を模索する——それも、たんに美術館やホールの中のアートにとどまらず、ヨーゼフ・ボイスの唱えた「社会彫刻」のように社会全体の形を変えていく試みとして——という壮大なヴィジョンを札幌国際芸術祭の基礎に据えました。それが、クラークを超えるヴィジョン——彼の銅像のようにはっきりした方向を指し示すのでは必ずしもない、しかしその両義性の中に深い豊かさを孕んだヴィジョンに発展していくとすれば、この芸術祭は大成功ということになるでしょう。

*札幌国際芸術祭開幕

これは、2013年11月3日に札幌で開かれた「プレフェスティバルイベント」で、ゲスト・ディレクターの坂本龍一、キュレーターの飯田志保子や四方幸子、地域ディレクターの端聡とともに企画アドバイザーとしてシンポジウム「札幌国際芸術祭が目指すもの」に参加した私が語った内容の一部をリライトしたものである。この芸術祭が7月19日に開幕を迎えた(9月28日まで)。直前に、坂本龍一がニューヨークで病気治療に専念するため年内の予定をすべてキャンセルすることが発表され、芸術祭のオープニングへの出席をはじめ、パフォーマンスやトークへの参加も不可能になったことは、残念と言うほかない。ただ、ゲスト・ディレクターに就任して以来、坂本龍一は、コンセプトの確定、キュレーターの人選、展覧会やパフォーマンスの内容の決定、ひいては細部のデザインにいたるまで、実に細かいディレクションをしてきており、ゲスト・ディレクターとしての仕事はほぼ終えていたと言ってもいいだろう。私自身もオープニングには出席できなかったのだが、7月26・27日の高谷史郎《Chroma》の上演に際して26日にアーティスト・トークに参加するのをきっかけに、遅まきながら芸術祭を見て回ることができた。すでに述べたように私自身も企画アドバイザーを務めているので中立的な立場から批評する立場にはないが、とりあえずの感想を書きつけておきたい。

シンポジウム「札幌国際芸術祭が目指すもの」(2013年11月3日)

まず当たり前のことながら何より重要なのは、夏の北海道の気候である。私が訪れた7月26日は、私の住む京都の気温が38℃を超えた。本州・四国・九州のどこでも似たようなものだ。都市全体を巻き込む芸術祭といっても、この気候でそれを楽しむことはきわめて難しい。夏にそれが可能なのは、信州などの高地、あるいは逆に瀬戸内のような海といった例外を除けば、北海道だけだろう。札幌国際芸術祭が根付いて他の都市にもネットワークを広げ、音楽などのイヴェントとも結びついて幅を広げていけば、札幌は、日本、いやアジアの夏の文化首都(「ヨーロッパ文化首都」に倣って言えば)として注目されるようになるのではないか。長袖シャツにジャケットまで着て町を歩きながら、私はそんなことを夢想していた。

もうひとつ、都市といっても、札幌は東京を初めとする高密度都市と違い、緑の郊外にまでスムースにつながっている。芸術祭も、札幌市内のみならず札幌芸術の森美術館からモエレ沼公園にいたる広大な地域に広がっており、交通の便には改善の余地がある(ついでに言えば、広報やサイン計画も十分とは言い難い)ものの、都市と自然の関係を考え直すという芸術祭のコンセプトにはぴったりと言えるだろう。むろん、市内の会場もエコロジカルなデザインが徹底されており、カーボン・オフセット・メカニズムなどを活用して環境への負荷をできるだけ少なくしていることも、特筆に値する。

このように、札幌国際芸術祭はいかにも北の大地にふさわしいユニークな文化イヴェントとしてスタートを切ったと言ってよい。むろん改善すべき点は数多いが、それは芸術祭が大いに発展の可能性をもっているということでもある。この芸術祭がユニークな性格を守りながらいっそう発展していくよう期待したい。

以下、いくつかの会場やイヴェントに即して、とくに注目に値すると思われたポイントについてアト・ランダムに書きつけておく。

*「都市と自然」展(札幌芸術の森美術館・北海道立近代美術館)

タイミングがよければ、札幌芸術の森美術館を訪れる観客は季節はずれの霧に迎えられるだろう。1時間ないし30分の間隔でエントランスに到る橋の下から発生する霧は、両側の池に広がり、湿度が高いと濃密な白いヴェールとなって観客を迷わせさえする。そう、中谷芙二子の霧は、時にはいかにも繊細だが、時にはおそろしいほどダイナミックなのだ。実は、市内にある近代美術館の会場では、この霧のアーティストの父である雪の科学者・中谷宇吉郎の残した雪の結晶や放電現象などの写真のガラス乾板を、高谷史郎のディレクションの下で選択し細心の注意を払ってジークレー・プリントにしたもの、そして、宇吉郎の伝統を汲む北海道大学低温科学研究所で保管されている南極の氷床コア(南極ドームふじで掘削された2503mに及ぶ氷の柱)を高谷史郎がスキャンしてヴィデオ・インスタレーションにした《Ice Core》(芙二子が宇吉郎の遺産と現代のアーティストの作品を組み合わせて2005-6年にリガで開催した「雪と氷の対話」展に際して制作され、2013年の Kyotographie でも展示された)も見ることができる。芙二子は「ビデオギャラリーSCAN」の主催者として高谷史郎や彼の兄貴分とも言うべき古橋悌二らを含む若いアーティストたちをサポートしてきた、いわば彼らの母親のような存在である。それを含めた宇吉郎−芙二子−高谷という系譜は、この芸術祭にひとつの明確な軸を与えることになったと言えるだろう(なお、中谷芙二子の霧については8月23日14時から北翔大学北方圏学術情報センターでアーティスト本人を高谷史郎、岡﨑乾二郎、そして私で囲むシンポジウムが予定されている)。

中谷芙二子《 FOGSCAPE#47412 》2014年

photo:Keizo Kioku(画像提供:創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会)

上:中谷宇吉郎《雪の結晶・星状六花》/加賀市中谷宇吉郎雪の科学館所蔵

(十勝岳・白銀荘での第1回観測で1933年12月22日撮影ガラス乾板)

下:ジークレー・プリント展示風景/高谷史郎によるディレクション

photo:Keizo Kioku(画像提供:創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会)

高谷史郎《Ice Core》2005年/作家蔵

「雪と氷との対話」展(ラトビア国立自然史博物館、2005年)委嘱作品

作品制作協力:北海道大学低温科学 研究所、国立極地研究所

本堂武夫、宮本淳、若濱五郎、中谷芙二子

札幌芸術の森美術館に戻って、館内に入ろう。そこでもいろいろと興味深い作品を見ることができるが、ここでは松江泰治の新作に触れておきたい。この写真家は、「地球の表面のサンプルを収集する」というコンセプトの下に、空撮技術も駆使しながら世界各地の風景をとらえてきた。そこでは人間中心のパースペクティヴが排除され、すべてが均一かつ網羅的にとらえられる。当然、人間の営みも写っているが、それもまた、安易な感情移入を排し、昆虫学者が蟻の生態を観察するような視線でとらえられているのだ。去年の夏から札幌で撮影されてきた新作群もその延長上にあるが、とくに冬景色は驚異的な精度で、もっと大きなサイズのプリントでも十分鑑賞に耐えただろうと思われる。一見無機的とも見えるそれらの写真は、センチメンタルなエコロジズム(「自然に優しい人間文明/人間文明に優しい自然」というナルシシスティックな幻想に基づく)とは無縁なところで、人間が地球という惑星の上に住む蟻のような存在であることを、静かに、しかし強い説得力をもって、観る者に感じさせる(アンドレアス・グルスキーと比較してみてもいいかもしれない。グルスキーは量に還元されてしまった現代の世界の表面をひたすら量的にとらえてみせるのだが、実はコンピュータによる画像処理を導入して、人間がスペクタキュラーと感ずるような画面をつくっている。それは、確かに人間的なドラマを欠いた、しかしスペクタキュラーなイメージなのだ。松江泰治にそのようなごまかしはない。その作品は、ノンスペクタキュラーなドキュメントとして、はるかに多くのことを見る者に語りかける)。

松江泰治《JP-01 SPK》2014年

©TAIJI MATSUE/Courtesy of Taro Nasu

photo:Keizo Kioku(画像提供:創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会)

美術館を出たら、森を抜けて野外美術館の方に行ってみよう。やがて、女声のカノンが聴こえてくるはずだ。札幌市の鳥カッコウにちなんで、スーザン・フィリップスが自ら中世イングランドのカノン「夏は来りぬ」を歌う声を6チャンネルのオーディオ・インスタレーションにした《カッコウの巣》(2011年)が、森の地面に石を並べた《北斗まんだら》の周辺に響いているのだ。いかにも北国の夏にふさわしいシンプルで爽やかな響きである。

スーザン・フィリップス《カッコウの巣》2011年

photo:Keizo Kioku

(画像提供:創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会)

他方、北海道立近代美術館の展示会場には、坑道のような通路を通って入ることになる。そこには古い炭鉱の遺構の床をフロッタージュで写し取った岡部昌生の巨大な作品(1998年・2009年)が広がっており、それと対応するように、アンゼルム・キーファーがアウシュヴィッツに向かう鉄路を描いた作品(1978年)なども展示されている。その一階を抜けて2階に上がると、畠山直哉の写真などをへて、先に触れた中谷宇吉郎や高谷史郎の作品が、近代の産業や戦争の記憶の彼方に広がる次元を開示してくれるのだ。シンプルな、しかし、確かな説得力をもつドラマトゥルギーと言えよう(実は、このドラマトゥルギーから言うと、ここからさらに札幌芸術の森美術館に向かうというのが正しい順路かもしれない)。

岡部昌生《YUBARI MATRIX 1992-2014》2014年/作家蔵

オフィシャルサプライヤー:日本硝子北海道株式会社

photo:Keizo Kioku(画像提供:創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会)

*坂本龍一作品(モエレ沼公園)

モエレ沼がイサムノグチの手で素晴らしい公園に——いや「大地の彫刻」に生まれ変わったのは、2005年(全面開園の年)のことだ。あえて単純化して言えば「ブランクーシの抽象彫刻が彫刻史を終点に導いた後に何をなすべきか」というのがノグチの問題であり、一方で生活の道具も彫刻に含めると同時に、他方で、古代の遺跡のような規模の彫刻——環境全体を作品化する「大地の彫刻」をつくる、というのがその解答だった。その意味で、遺作となったモエレ沼公園は、彼の代表作のひとつと言っていいように思う。実のところ、マケットをつくった段階でノグチは世を去り、それを実現する作業は彼を支えてきた人々によってなされた。当然、ノグチ自身が生きていたらこうはしなかったろうと思われる部分もある(とくにガラスのピラミッド[アーキテクトファイブ設計]は純粋なピラミッドとは言えず問題がある)。だが、そういう経緯ゆえにかえってすっきりと仕上がった部分も多いのではないか。いずれにせよ、アーティスト自身が世を去った後にこれだけのものが出来上がったということ自体、モエレ沼公園を彼の代表作にふさわしいものとしているように思う。札幌の大通公園にはもうひとつの代表作と言ってよい《ブラック・スライド・マントラ》——子どもたちがお尻で磨き上げつつ楽しむ彫刻としての滑り台がある。それとモエレ沼公園は、ノグチが札幌の人々、とくに子どもたちに残した素晴らしい贈り物なのだ。

モエレ沼公園 ガラスのピラミッド《HIDAMARI》

そのモエレ沼公園のガラスのピラミッドの中に、坂本龍一自身のかかわる2つの作品が展示されている。ひとつは、去年、山口情報芸術センター(YCAM)10周年記念祭のディレクターを務めた彼がそこで作り上げた《フォレスト・シンフォニー》。世界各地の樹木にセンサーを取り付けて電位の変化を計測し、インターネットを介して送られてくるそのデータを音に変換したものが、マルチ・チャンネルのオーディオ・インスタレーションから流れる。今回は札幌周辺の木も何本か加わった。空間的な距離を超えて木々の歌うコーラスというところだろうか。ガラスのピラミッド自体は音響特性が悪すぎるので、作品は壁に囲まれた展示室に設置された。両側をガラスの中庭に囲まれたYCAM(磯崎新設計)のロビーでのインスタレーションに比べるとやや狭苦しい印象を与えるが、その分、音響は今回の方がよりよく聴き取ることができる。

坂本龍一 + YCAM InterLab《フォレスト・シンフォニー》in モエレ沼

supported by LOUIS VUITTON

photo:Keizo Kioku(画像提供:創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会)

もうひとつは、今回、真鍋大度と共同で制作された《センシング・ストリームズ——不可視・不可聴》。モエレ沼とチ・カ・ホ(札幌駅前通地下歩行空間)に置かれたセンサーが電磁波をとらえ、4kヴィデオを映し出す巨大な液晶ディスプレーの壁の前に立った観客がそこから特定の周波数を選び出すのに応じて、さまざまなパターンのめくるめく映像が映し出される(私が見に行ったときはあまり時間がなく、解説もなかったので、どういうルールになっているのかいまひとつよくわからなかったのだが)。本来、この作品はチ・カ・ホに置かれるはずだったが、木々の密かな活動をとらえる《フォレスト・シンフォニー》と、都市を流れてゆく人々の活動をスマートフォンなどの電磁波からとらえる《センシング・ストリームズ》——ある意味で対極的でありながらいずれも高度な技術を使った作品がガラスのピラミッドに並置されるというのも、結果的に面白い取り合わせになったと言えるのではないか。

*「センシング・ストリームズ」展(チ・カ・ホ)

いま触れたように、チ・カ・ホ(札幌駅から大通公園につながる地下歩行空間)では「センシング・ストリームズ」という展示が展開されている。札幌は豊かな地下水脈に恵まれた土地であると同時に、いま地下道を行き交う人々は情報をのせた電磁波をスマートフォンなどでやりとりしながら動いている。それらさまざまな流れを感知し、そこからアート作品を作り上げていこうというのが、この展示のコンセプトだ。坂本龍一と真鍋大度の《センシング・ストリームズ——不可視・不可聴》はその代表である。

ここで面白かったのは、マルコ・ペリハンとマシュー・ビーダーマンが2006年に創立した「Arctic Perspective Initiative(A.P.I.)」の展示だ。温暖化で北極の氷が縮小し、船の航行が可能になってくるにつれ、北極圏・北極海をめぐる各国のつばぜり合いがいっそう激しくなってきた。日本とロシアの北方領土問題もその延長線上に位置付け直すべきかもしれない。しかし、国境線が引かれる前に戻って考えてみれば、この地域にはさまざまな先住民が自由に行き来しながら暮らしてきたのだ。それら先住民の旗と、国旗ではない、地方自治体(たとえば北海道)の旗を、北極圏の地図にプロットしたもの、そして、この地域をそれらの人々が自由に暮らし交流できるエリアとするためのオープン・コニュニケーション・インフラストラクチャーを構築することを謳ったマニフェストが掲げられている。その中にコンピュータ・アルゴリズムのように見える1枚もあるのだが、それは実はイヌイットの言語で書かれたマニフェストなのだ。この展示でA.P.I.に関心をもった観客がそのウェッブ・サイトにアクセスするとき、日本国−北海道−札幌市という狭い枠組みを超えた北方のコミュニケーション・ネットワークへの一歩が踏み出されることになるだろう。

もうひとつ、世界各地で集めたさまざまなオブジェを組み合わせてキネティックなインスタレーションに仕立てた毛利悠子の作品も実にチャーミングだ。これについては、しかし、チ・カ・ホのみならず、清華亭での展示を見るべきだろう。多くの泉のある森が1871年に偕楽園という札幌最初の公園になり、1880年にこの和洋折衷建築が貴賓接待所として建てられた。内村鑑三や新渡戸稲造、あるいは有島武郎のような札幌農学校の学生たちのサロンとして使われもしたという。そんな古い建物の座敷で、新しい地下街にあったのと同じような不思議なオブジェがひそやかなサーカスを展開している。それは実にチャーミングな見ものであるとともに、この場所とチ・カ・ホを結ぶ不可視の水脈へと観客の想像力を誘うだろう。

毛利悠子《サーカスの地中》2014年 (清華亭での展示)

photo:Keizo Kioku(画像提供:創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会)

*島袋道浩《一石を投じる》(北三条広場)

チ・カ・ホから地上に出たところにも重要な作品がある。島袋道浩がアイヌの聖地である二風谷(にぶたに)から持ち込んだ岩だ。アーティストは本当は倍くらいの大きさの岩を望んだそうだが、実際に持ち込まれた岩も巨大であり、苔やシダまで含む実に多様な表情を備えている。それが、北海道の開発と近代化を主導した北海道庁旧本庁舎(いわゆる赤レンガ庁舎)を正面に臨む北三条広場に、堂々たる姿で鎮座しているのだ。島袋道浩はこの作品に《一石を投じる》という題名をつけた。「一石」というにはあまりに巨大な岩ではあるが、題名に込められた意図は十分に果たされていると言えるだろう。なお、関連して、携帯電話を石器と交換し、市内に残る古代人の暮らしていた場所を訪れる体験型プロジェクトも行われる。

島袋道浩《一石を投じる》2014年

photo:Kentaro Minami(SS)(画像提供:創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会)

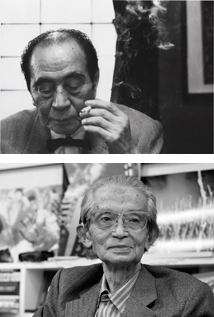

*伊福部昭と掛川源一郎(北海道庁赤れんが庁舎)

写真上:伊福部昭(©勇﨑哲史 1997年)

写真下:掛川源一郎(©掛川源一郎写真委員会)

私が札幌に来る前日、7月25日に、ギャレス・エドワーズ監督の《ゴジラ》(*注1)が日本で封切られたのだが、60年前の本多猪四郎監督の《ゴジラ》の音楽を作曲したのが伊福部昭だった。昔から鳥取の神社の神職を務めてきた伊福部家は、明治維新で職を追われ、北海道に移住した。そこでいまから100年前の1914年に生まれた伊福部昭は、バルトークやストラヴィンスキーの影響の下で作曲家となる。本人はストラヴィンスキーの方を好んだが、作風そのものは単純化・土俗化されたバルトークと言ったほうがよく、《ゴジラ》の音楽がなければ忘れられていたかもしれないと思う(その意味で作曲家としての伊福部昭の過大な再評価には賛成しがたい)。ちなみに、兄の勲は戦争中に東京で軍事目的の蛍光塗料の研究に従事したあげくおそらく放射線被爆によって亡くなっているし、本人も北海道で軍事目的の強化木の研究に従事したあげく敗戦直後に倒れる(放射線被爆が原因だとは言えないようだが、放射線も使っていたことは事実だ)。1954年に、アメリカが南太平洋で行なった水爆実験によって第五福竜丸が被爆した事件をうけて、《ゴジラ》が製作される、その音楽を伊福部昭が担当することになったのは、運命と言うべきかもしれない。赤れんが庁舎の展示では、《ゴジラ》のポスターと並んで、あまりに有名な4+5拍子の《ゴジラ》のテーマ(「ドシラ、ドシラ、ドシラソラシドシラ」)の自筆譜を見ることができる。むろん、他にもさまざまな作品や資料が展示されており、とくに、今回発見されて初公開される細江英公撮影のポートレート(2002年)がたいへん魅力的なものであることを書き添えておきたい。

他方、掛川源一郎は土門拳らの影響を受けた社会派の写真家であり、アイヌをとらえた写真で名高い。この展覧会でも、《日食の魔除けの儀式》(1970年)をはじめとする代表作の数々を見ることができる、なお、北海道立文学館でも関連展示が行なわれていることを付け加えておこう。

掛川源一郎《シマフクロウのイオマンテ》シリーズ

©掛川源一郎写真委員会/北海道 写真の町 東川町蔵

*高谷史郎の《Chroma》

高谷史郎《Chroma》 Photo: Kazuo Fukunaga

7月26・27日に高谷史郎の《Chroma》が芸術祭の一環として上演された。すでにブログの2012年9月9日のエントリーで述べたように、びわ湖ホールで初演されたパフォーマンスで、ダムタイプのメンバーである高谷史郎が個人名で発表するパフォーマンスとしては《明るい部屋》(2008年)に続く2作目となる。内容はタイトルの通り色彩をめぐるエッセーのようなものだが、そこで主要なリファレンスとされるのが、デレク・ジャーマン(1942-1994)がAIDSで視力を失ったあと亡くなる前に書き遺した『クロマ——色彩の本』(1994年)である。ダムタイプのファウンディング・ディレクター格の古橋悌二(1960-1995)も少し後にAIDSで亡くなっていることを思えば、これがアト・ランダムな選択でないことがわかるだろう。とはいえ、そういう文脈を知らずとも、洗練の極にある光と音の体験は、観客をクールなエクスタシーに誘うに違いない。今回は、びわ湖ホールで映像が見難かった部分も改善され、音響も全体として充実度を増して、素晴らしい舞台を堪能することができた。(ごく短いダイジェストがここで見られる。▷youtube)

7月26日の公演後には、高谷史郎と私、そして次の3人によるアーティスト・トークが開催された。

・アルフレッド・バーンバウム:翻訳家として知られるが(村上春樹が世界的な作家となったきっかけは『羊をめぐる冒険』のバーンバウムによるシャープな英訳だと言われる)、ダムタイプには初期から協力してきており、《Chroma》でも、ジャーマン経由で引用されるアリストテレス、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ニュートン、ゲーテ、ウィトゲンシュタインのテクスト(原文と日本語訳)の編集と録音を担当、舞台にも登場する。

・サイモン・フィッシャー・ターナー:ミュージシャンであり、ジャーマンの映画の多くに協力、とくに、視力を失った監督の制作した《Blue》(1993年)では、タイトルの通り青一色の画面が最初から最後まで続くなか、ジャーマンによる手記の朗読と並んで、彼の音楽・音響が決定的に重要な要素となっている(なお、《Chroma》の音楽・音響には南琢也と原摩利彦も加わっている)。

・バーバラ・ロンドン:1973年から2013年まで40年にわたってニューヨーク近代美術館でヴィデオ・アート→メディア・アートのキュレーターを務めた。ナムジュン・パイクがメンターの一人だったこともあって日本にも強い関心をもち、中谷芙二子や松本俊夫らはもちろん、早くも1981年に学生時代の古橋悌二と接触、いまから30年前の1984年に結成されたダムタイプの活動も持続的にフォローし、ニューヨークに紹介してきた。古橋悌二の遺稿を軸とする『memorandum teiji furuhashi』(リトルモア)にも寄稿している。今回の来日では、8月2日に京都の@KCUA(*注2)、8日に東京のICCでも講演が予定されている。

トークでは《Chroma》という作品を超えて多種多様な話題が語られたが、とくに、ダムタイプの周辺にさまざまな人々が領域を超えて集まるオープンでルースなネットワークが広がっていたことがあらためて強調され、フィッシャー・ターナーがデレク・ジャーマンの周辺にもまさにそのようなネットワークがあったと証言していたのが印象的だった。

最初に述べた通り、坂本龍一本人が札幌に来られなくなったため、クロージング・イヴェントとして予定されていた彼と Alva Noto (Carsten Nicolai)の『S&S』がキャンセルされたのは、たいへん残念なことだった。しかし、8月22日にはもうひとつの重要なパフォーマンスが予定されている。シディ・ラルビ・シェルカウィ&ダミアン・ジャレの《BABEL》だ。現在、世界のパフォーミング・アーツをリードするダンサー&コリオグラファーであるシディ・ラルビの意欲的な舞台であり、バベルの塔を表すアントニー・ゴームリーのシンプルかつ効果的な装置も注目に値する。8月23日の中谷芙二子シンポジウムのために戻ってくるとき、ぜひこの舞台も観ておきたいと思う。

シディ・ラルビ・シェルカウィ&ダミアン・ジャレ《BABEL》(words) © Koen Broos

実際、今回は2日間で芸術祭をざっと駆け回っただけで、見落とした部分も多い。札幌大通地下ギャラリー500m美術館では北海道のアーティストたちがさまざまな作品を展示しているし、「アート×ライフ」というテーマの下、札幌市資料館やチ・カ・ホなどで市民参加型のプロジェクトも行なわれている。それらがどう展開していくか、1か月後の札幌でつぶさに確かめてみたい。

その前にこの段階で暫定的に言っておけることは、札幌国際芸術祭が良かれ悪しかれ新しい驚きや強烈な感動を与えるアート・イヴェントではないということだ。世界中で増殖しつつある芸術祭の多くは、アートのトレンドの最先端をいちはやく紹介し、センセーショナルな作品で観客を興奮させる競争に明け暮れている。その狂騒を尻目に、札幌国際芸術祭は北の大地に静かに根を張り、自然や他者と共生する新たな文明の形への粘り強い模索を始めたかのようだ。あらゆる意味でクールなその展開に、今後も注目していきたいと思う。

—

*注1 私の初めての映画体験はヒッチコック監督の《鳥》(1963年)だ。京都か、あるいは金沢だったかもしれないが、母が姉妹と買い物に行く間、6歳の私は祖母と映画館で時間をつぶすことになった。そこでたまたま上映されていたのが《鳥》だったのだ(当然ながら、当時はヒッチコック映画は全国でロードショー公開されていた)。これはほとんどトラウマ的な体験であり、眼球をつつき出された男が映ったあたりで祖母ともども外に逃げ出した記憶がある。

その後、私の見た最初のゴジラ映画は《モスラ対ゴジラ》(1964年)で、ザ・ピーナッツの演ずる双子の「小美人」には魅了されたものの、子どもの目から見ても特殊撮影があまりにチープで、以後、怪獣映画を見ることはなくなった。ずっと後になってオリジナルの《ゴジラ》を見た私は、それが深刻なテーマを扱った映画であることを知って驚くことになる。

今回のハリウッド版《ゴジラ》は原作をそれなりにきちんと踏まえてはいるものの、いくつか問題がある。

・「アメリカが南太平洋で行った核実験によって、海底で生き延びてきたゴジラがすみかを追われ、放射能を吐く怪獣と化して、日本を襲う(その様子はアメリカ軍の空襲を思わせる)」という原作のストーリーが、今回は「ゴジラ(やムートー)は現在より放射能が強かった時代から生き延びてきた、それを核兵器で殺そうとして失敗したというのが1954年の『核実験』の真相だ」というアメリカにとって都合のよいストーリーに変えられている(怪獣をあらためて核兵器で倒そうとするアメリカ軍の試みは批判的に描かれているものの)。

・原作では、水中の酸素を無化して生物を殺す「オキシジェン・デストロイヤー」(一種の化学兵器)を開発した芹沢大助博士(戦争で片目を失っている;伊福部勲・昭の軍事科学研究を思い起こさせずにはおかない)が主人公として重要な役割を演ずる。彼は最終的にその兵器でゴジラを殺すのだが、それが国家によって軍事利用されることがないようすべての秘密を抱いたまま自分もそこで死ぬのだ。他方、今回のゴジラに登場する芹沢猪四郎博士(名は原作の監督の名を引用)はほとんどオブザーヴァーでしかない(ちなみに、この役を演じた渡辺謙は監督の要請を退けて「Godzilla」ではなく「ゴジラ」という発音にこだわったらしい。これによって「ゴリラ(キング・コング)+クジラ」という語源が辛うじて保たれることになった)。

・原作のゴジラがティラノサウルスなどに近い大きな頭をもっているのに対し、今回のゴジラは(水生恐竜にふさわしい姿にしたせいか)頭が小さすぎる。結果、爬虫類の凶暴さがうまく表現される半面、徹底的な破壊者であるムートーを倒すことで地球のバランスを回復する救済の神としてのゴジラの姿が十分に表現されない。

・伊福部昭の音楽を意識してエンディング・テーマに変拍子が使われていたりはするものの、音楽は総じて凡庸である。ゴジラの鳴き声も、伊福部昭がコントラバスの弦の音からつくりだした異様な響きには及ばない。

その他、いろいろと問題があり、そもそも映画として高く評価できるものではないが、新しい《ゴジラ》がハリウッドの実力を見せつける大作であり、大人の鑑賞に耐える作品であることは、認めておくべきだろう。核兵器(実験)のみならず原子力発電所の事故も出てくるし、9.11を思わせる高層ビルの倒壊シーンもあれば、3.11を思わせる津波(実は海からゴジラが襲来するときの波)のようなシーンもある。ヒッチコックの《鳥》よろしく鳥が自動車の窓に激突するシーンに続いて、電磁波の影響で操縦不能に陥った飛行機がバラバラと落下してくるシーンも、なかなか印象的だ。ゴジラ自体も、船から見下ろすショットや、地面から見上げるショットを通じて、巨大さがうまく表現されており、着ぐるみのレスリングまがいを横から撮ることが多くなった日本の怪獣映画とはおよそ迫力が違う。

ともあれ、この映画をきっかけに、60年前のオリジナルの《ゴジラ》(や1961年の《モスラ》)を見直してみるのも、意味のあることではないだろうか。

*注2(後記)

8月2日に京都市立芸術大学芸術資源研究センター(Archival Research Center)の主催により@KCUAでバーバラ・ロンドンの講演が行われた。そのとき私が述べた簡単なコメンタリーのポイントは以下の2点だ。

・いまでこそヴィデオ・アート→メディア・アートは広く認められているが、ロンドンが仕事を始めた1973年のニューヨーク近代美術館ではそんなものはまともなアートとして認められないと考える保守派も多かった。ロンドンは、そこであえて、ヴィデオ・アートを反体制運動やアンダーグランド・カルチャー(とくにミュージック・シーン)との結びつきにおいて重視しようとした。40年にわたるその活動が粘り強いゲリラ戦であったことを忘れてはならない。

・そうした視点から、ロンドンは古橋悌二とダムタイプに早くから注目し、今回の講演でも大きく取り上げている。このグループが京都市立芸術大学の学生たちを中心に30年前に結成されたものであってみれば、この大学の芸術資源研究センターこそ率先して古橋悌二とダムタイプのアーカイヴをつくり、30周年記念イヴェントを開催すべきだったのではないか。

この2つ目のポイントについては、幸い京都市立芸術大学学長の建畠晢から「近い将来にぜひ実現したいと思う」という肯定的な回答が得られたが、同学教授の高橋悟から、古橋悌二は京都市立芸術大学などという狭い枠に収まる存在ではなく、だからあえてアーカイヴをつくろうとは思わない、そもそもこの講演会でそういう問題を提起するのは異常だ、という主旨の強い批判を受けた。もちろん、私自身は京都市立芸術大学とは何の縁もない一個人として古橋悌二やダムタイプと関わってきたわけだし、高橋悟個人が古橋悌二に強い思い入れを持ち、彼が京都市立芸術大学などという枠に収まる存在ではないと考えているなら、その気持ちもわからないではない。ただ、京都市立芸術大学としては、これほど重要な活動を積み重ねてきた卒業生のグループについてアーカイヴをつくり世界中の人々に公開するべきなのではないか(他の機関でやっていないとすれば)。私の言ったのはたんにそれだけのことであり、1981年からずっと古橋悌二とダムタイプの活動をフォローしニューヨークに紹介もしてきたバーバラ・ロンドンの講演会でそれを言うことが異常だとは全く思わない。私のレスポンスは以上である。

—

札幌国際芸術祭 2014

2014年7月19日(土)〜9月28日(日)