AIRと私③

最初の地図

文:柴田尚

最初のAIRマップを求めて

前回までは、日本で「アーティスト・イン・レジデンス(以下AIR)」という言葉が広まる前夜の滞在制作の様子として、1995年当時の筆者の地元、札幌 における「水の波紋95」の様子を紹介した。

同年、地元の身近な作家が、ヨーロッパでも草の根的なAIRの歴史で有名なドイツの芸術村・ヴォルプスヴェーデ[*1] で招かれるなどしており、筆者周辺でも直接的に情報が入るようになっていた。近代型AIR制度のルーツは、欧米では17世紀から始まっているとされるため、このように、ずいぶん前の時代から同制度を利用して欧米などに滞在していた日本の作家達もいたのだろうと想像し、筆者周辺では「日本でも同制度が必要だよね」という話が出ていた。

そしてその2年後、1997(平成9)年に文化庁助成による「アーティスト・イン・レジデンス事業」がスタートしている。これが、日本全国を対象にした国による公的なAIR助成制度の元年であり、この年をきっかけに全国にAIRが広まったと見てもよいのではないかと思う。もちろん、それ以前にも、ある程度継続的な事業としては、フランス政府による1992年からヴィラ九条山[*2]が、自治体が主導するものとして、1992年創業の滋賀県陶芸の森アーティスト・イン・レジデンス[*3]、1994年には茨城県のアーカスプロジェクト[*4]、そのほかにも、全国各地で個人による支援や「芸術村、文化村」などの概念での試みもあったかと思われるが、全国的な調査によるまとまったデータは見当たらない。

筆者がこの文化庁によるAIR助成公募を知ったのは2年目の1998年で、文化庁から応募要項などの資料を送ってもらったのだが、その中にAIRの全国地図のようなものがあった(図1)。しかし、FAXで送ってもらい、コピーを取っていなかったため、27年経った現在では白く焼けてしまい、はっきりと判読できなくなってしまっている。これはこの年の文化庁助成の採択だけを地図上に記したものであるが、これが、自分が目にした日本で最初のAIRマップであったため、その印象を強く覚えている。数年来、この地図をなんとか復元したいと思っていた(図1)。ヘアドライヤーによる加熱、冷蔵庫に入れての冷却、コンピューターに取り込んで画像調整したが、これが限界であり、細かな文字が読めない状態であった。

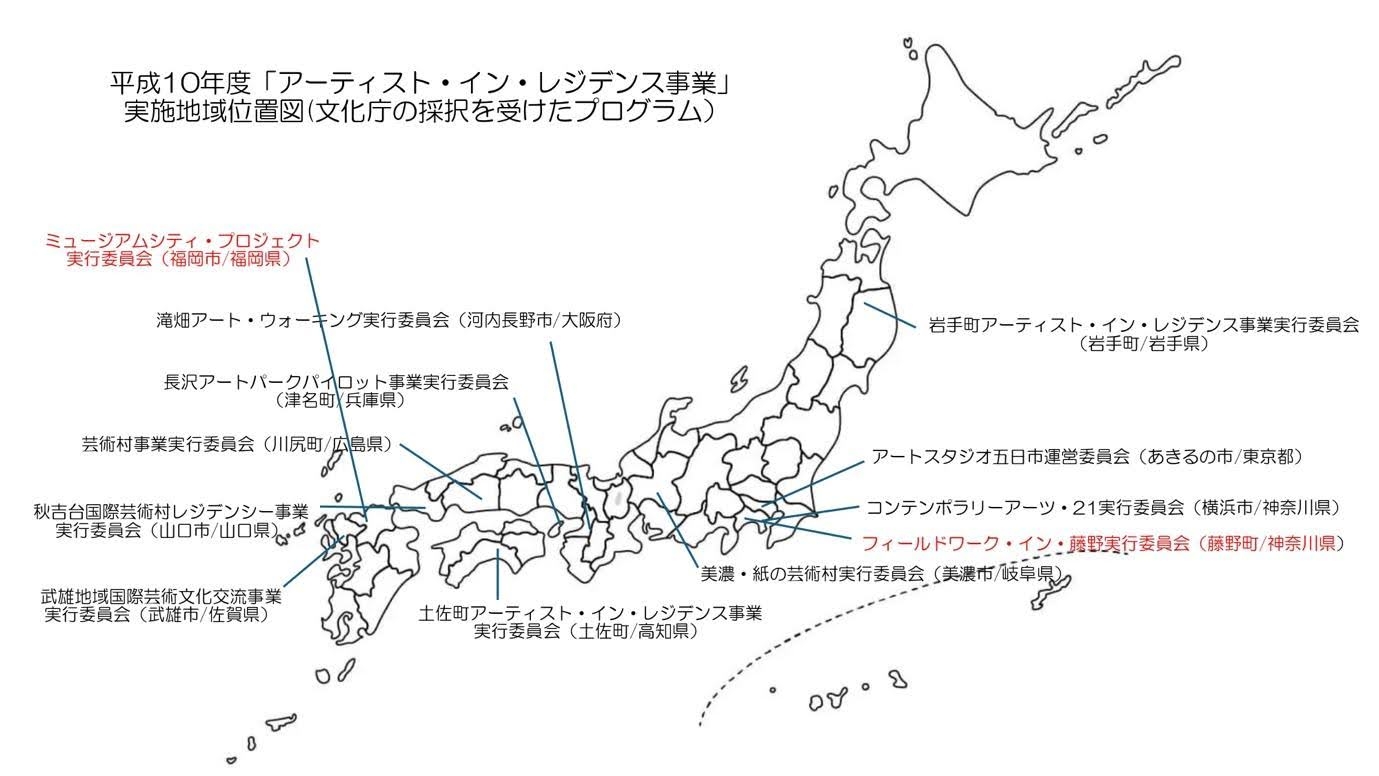

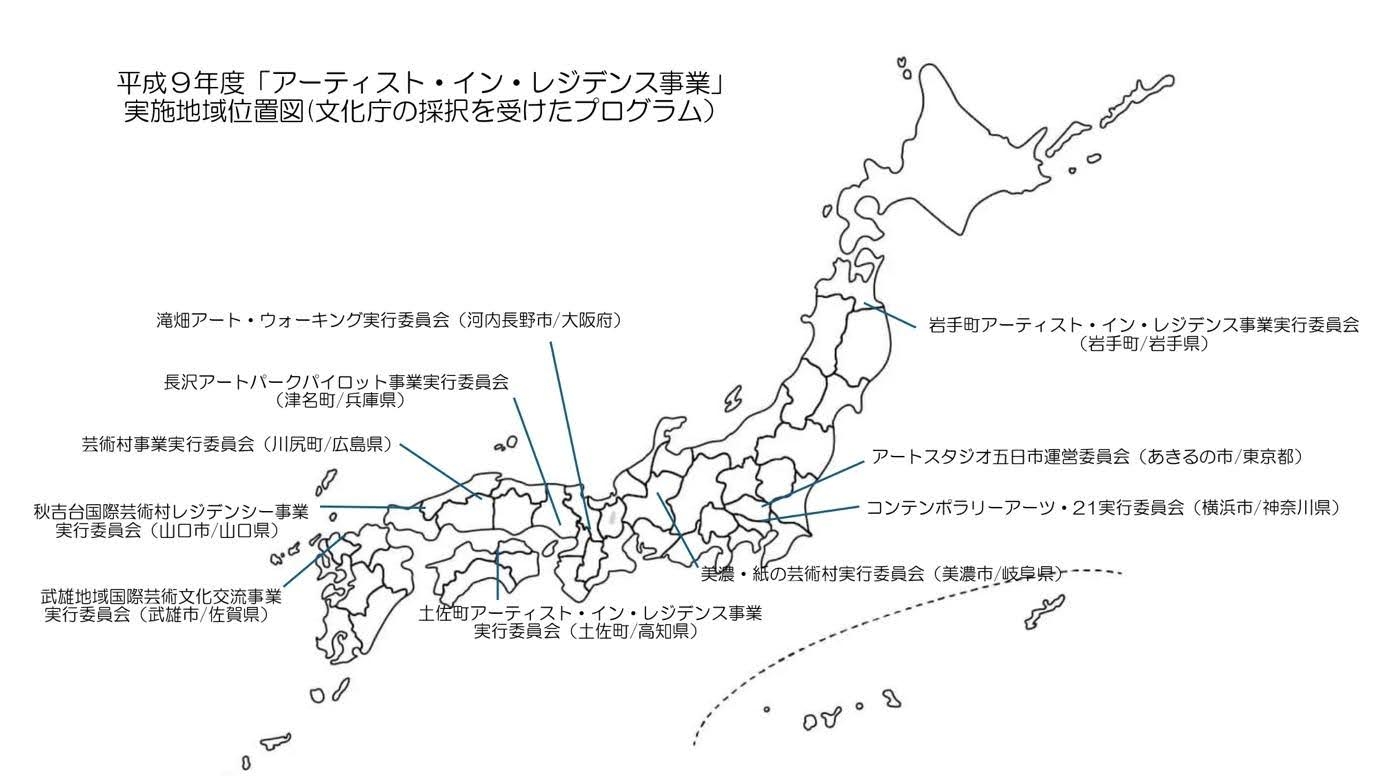

この日本AIR界の「最初の日本地図」を求めて、あちこち問い合わせてみたが手に入らず、この度、国会図書館から「文化庁月報」のコピーを取り寄せ、文章による表を確認した。そのデータを元に手元の原図(図1)に見られる全国地図を復元的に作成してみたのが、図2(採択数12)である。

図2. 平成10年度(1998年)の文化庁の「アーティスト・イン・レジデンス事業」実施地域位置図

赤字が前年度事業から新たに加わったもの(複数の文化庁資料をもとにして筆者が作成)。

図3.初年度、平成9年度(1997年)の文化庁の「アーティスト・イン・レジデンス事業」実施地域位置図

文化庁AIR黎明期の特徴① -実行委員会-

初期のAIRマップを眺めてみて興味深いのは、判で押したように「実行委員会」と名がついていることだ。「アートスタジオ五日市運営委員会」のみ運営委員会だが、全て実行委員会形式だったということである。ちなみに、筆者が代表を務める札幌のNPO法人S-AIR(エスエア)も文化庁助成3年目の平成11年度(1999年)から、前身の「札幌アーティスト・イン・レジデンス実行委員会」として採択され、現在に至っている(図4)。ちなみにS-AIRという名称は、札幌アーティスト・イン・レジデンスの略称として定着したものを2005年のNPO法人化の際に正式名称にしたものだ。

当時はまだNPO団体も普及していない(NPO法は1998年から)ため、NPO法人や一般社団法人がないのがわかるが、これだけ同じだと申請時に文化庁によるなんらかの指導があったのかもしれないとも思い、改めて当時の資料を見直したところ、応募要項の例題に「実行委員会」と書いてある。予算書も文化庁配分と自治体などの配分を分けて記入することになっており、これを実行委員会と表現したのだろう。

ちなみに自分の団体が最初の申請時に問い合わせた時は、「自治体での申請でなくても、任意団体でもよい」と言っていたので、とりあえず、事例を真似て実行委員会とした記憶がある。

以下、札幌アーティスト・イン・レジデンス実行委委員会、平成11年度(1999年)創業年の活動風景。

レジデント7名を1~6ヶ月間招聘している。

図4-1.磯崎道佳『空飛ぶビニール大巨人 イン 札幌』(会場:札幌市立中央小学校)

申請の管轄が北海道教育委員会であったこともあり、子供たちとのワークショップは、その後もしばらく続く人気のコンテンツとなった。会場の小学校は札幌市の中央にあるが、廃校予定になっていた。

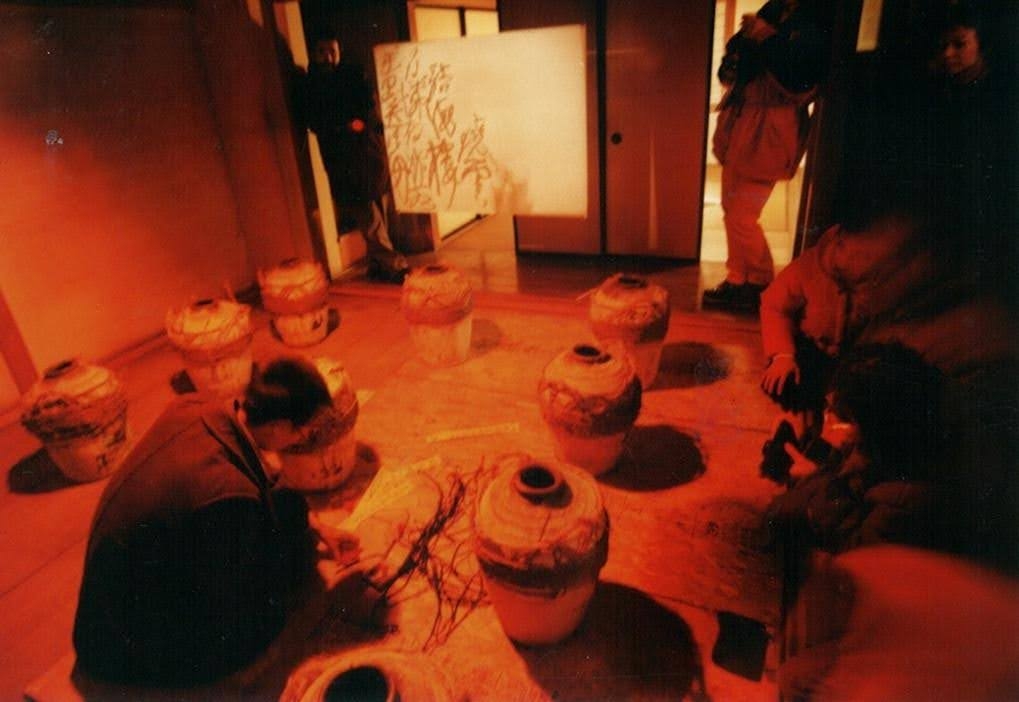

図4-2.チウ・ジージェによる個展風景(会場は元銭湯)『札幌への10編の詩』紹興酒の瓶に唐の時代の詩を読み、言霊を封印し、札幌市内の地中に埋めるように指示した作品。映像作品は書きながら文字が消えていく歴史を消していくような作品。(その後、チウ・ジージェによる個展が2018年に金沢21世紀美術館で開催された。会場のインタビュー映像の中で、この滞在制作に触れている。)

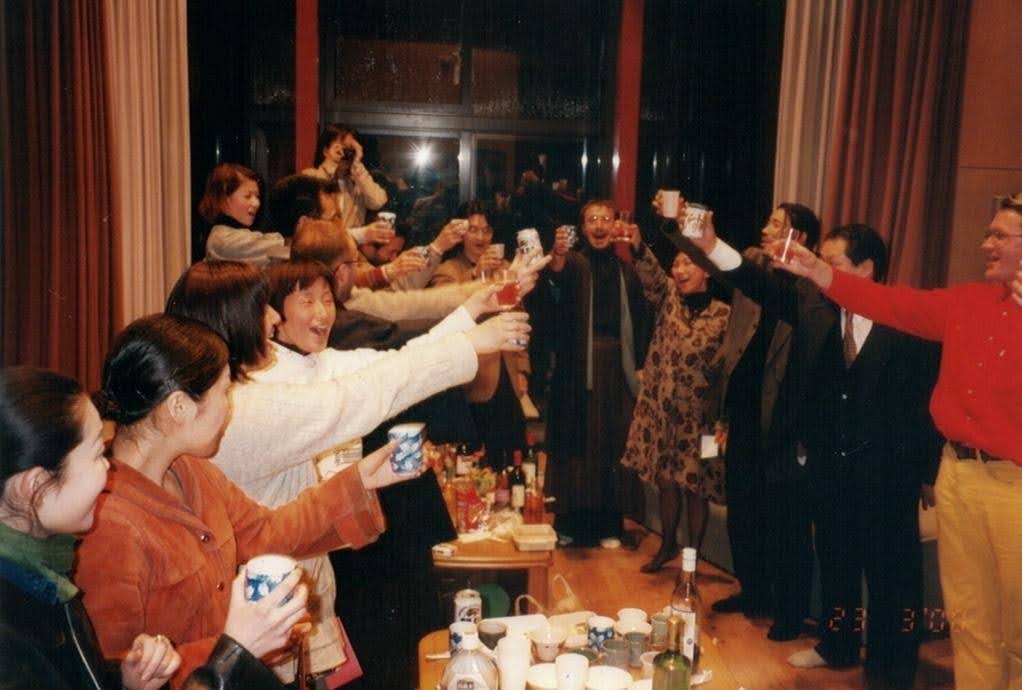

図4-3.滞在場所、札幌芸術の森にあるアトリエハウスでのパーティー。居住空間は素晴らしく申し分なかったが、市の中心部から離れており、ネット環境やFAXがないなど、通信環境が整っていなかったことから、翌年以降は使わなくなった。

この黎明期の実行委員会のフォームが、現在も続く、「地方のまちづくりをベースとしたAIR」という日本の特徴ともいえるAIR制度の原型となっているものと思われる。この時点では、現在あるような個人やアーティスト集団をベースにした「コレクティブ」的なものは、ほぼないと思われる。興味深いのは、初年度の文化庁月報(図5)を見ると「アーティスト・イン・レジデンス事業」(国際芸術家村事業)と表記されていることだ。おそらく、当初はまだ「アーティスト・イン・レジデンス」という英語の名前が日本人には馴染みがなかったため、この「国際芸術家村」と呼んで普及したのかと思われる。初年度から現在も続く「秋吉台国財芸術村レジデンシー」にこの名前の関連が見て取れる。

ちなみにS-AIRが応募した3年目には、「国際芸術家村事業」という言葉は使われておらず、「文化のまちづくり事業」という別名になっていたと記録されている。

ちなみに現在の日本AIRマップは、2001年に国際交流基金が公開し、2019年に京都アートセンターに引き継がれた日本全国のアーティスト・イン・レジデンス総合サイト『AIR_J』(図6)において、WEB上に丁寧に掲載されている。現在、日本のAIRプログラムの登録数は119(2025年7月3日現在)あるが、現在、「実行委員会」と名前がつくのは、「神山アーティスト・イン・レジデンス実行委員会」のみであるが、実行委員会形式のものはまだまだあると思われる。現在は文化庁の助成だけで運営されているものは一部であり、国や自治体、NPO、一般社団法人、企業や財団、コレクティブや個人によるものなど、組織体や運営方法も多様になっていることもネーミングの多様性につながっているかと思われる。

文化庁AIR黎明期の特徴② -文化の東西格差-

初期の文化庁AIRマップ(図1、図2)を通して見てみると、関東よりも西側に多く、東側に少ないことがわかる。関東より東には岩手にひとつしかない。これはAIRだけでなく、全国を対象にした文化プロジェクトではよく見られる現象である。新しい文化的な動きがある時は、先に西側が動き、遅れてポツンと東北、北海道などの東側が動く傾向がよく見受けられる。人口密度や経済など、諸処の要因はあると思うが、

「文化事業の全国的な普及を目指す、中央の東京から見ると、アンバランスに感じるのではないか。申請すれば、いけるかもしれない。」

と感じたのを思い出す。日本のもっとも東側であり、最北部の北海道にいる自分がいつも感じてきた「文化の東西格差」。申請のきっかけとなったのが、文化庁のAIRマップ、「アーティスト・イン・レジデンス事業」実施地域位置図「(図1)にあった。

図6. 現在の「AIR_J」のホームページ(2025年7月3日確認)。「国全体のAIRまとめサイトは素晴らしい。ドイツにはない。」とドイツの文化機関、ゲーテ・インスティチュートの方に言われたことがある

それにしても、最初の文化庁による日本AIRマップ(図3/1997年)の掲載が10箇所に過ぎなかったものが、現在では文化庁の採択事業以外の事業も増えていることもあり、28年後、その数は10倍以上になっている(図6)のは隔世の感がある。実はそのAIRの支援の中身も日本側が旅費や滞在費などの全ての経費を支援するフルサポート型から、近年はインバウンドの効果もあり、アーティスト自体が経費を負担するセルフファンディング型、招聘側が一部の費用のみ負担する中間型も増えている。筆者の地元、札幌の天神山アートスタジオ[*5]では、近年は年間400名もの利用客に達することもあるという。札幌だけで比較しても、1999年の7名から、現在の400名であれば57倍ということになる。札幌市が運営主体であるため、宿泊費がたいへん安いことも人気の要因であり、セルフファンディングによる長期滞在者も多いと聞く。

インバウンド効果の他に、昨今の日本各地の国際芸術祭ブームもあり、上記の事例のように、実際にはプログラム数の何倍もレジデント数は増加していると思われる。しかし、現在のところ、国内で実際のレジデント数がどのくらい増加したかのデータは見当たらず、残念ながら、筆者も把握できていない。

(次号へ続く)[*1] 18世紀からドイツ、ブレーメンにあるアーティスト・イン・レジデンス。詩人のリルケが滞在したことでも知られる。

[*2] 1992年から続く、フランスのヨーロッパ・外務省の文化機関によるアーティスト・イン・レジデンス。アンスティチュ・フランセの支部の一つとして活動し、主要メセナのベタンクールシュエーラー財団とアンスティチュ・フランセパリ本部の支援を受けている。

[*3] 1992年創業。信楽焼の地として知られる滋賀県にある陶芸を対象としたアーティスト・イン・レジデンス。

やきものを素材に創造・研修・展示など複合的な機能を持つ公園の中で開設されている。

[*4] 茨城県、守谷市、公益財団法人茨城県国際交流協会が運営するアーティスト・イン・レジデンス。1994年から続いており、日本の現代アート系AIRでは草分け的な存在のひとつ。

[*5] 札幌市が運営するアーティスト・イン・レジデンス施設。旧天神山国際ハウスを改修・整備し、2014年にオープンした。現在、一般社団法人AISプランニングが業務を担当している。

「AIRと私」関連記事

AIRと私① アトリエとしての札幌 ―「水の波紋95」より【前編】

AIRと私② アトリエとしての札幌 ―「水の波紋95」より【後編】

柴田尚(しばた・ひさし)

NPO S-AIR代表

AIR NETWORK JAPAN 会長

北海道教育大学岩見沢校 アートプロジェクト研究室教授

札幌アーティスト・イン・レジデンス(現S-AIR)実行委員会時代から現在までの26年間に37カ国106組以上の滞在製作・調査に関わる。また、14カ国へ日本人作家24組を滞在制作派遣している。2014年度より、北海道教育大学岩見沢校教授(アートプロジェクト研究室)となる。また、2012年レズ・アルティス総会2012東京大会実行委員ほか、日本各地のAIR組織のネットワーク「AIR NETWORK JAPAN」の活動にも取り組んでいる。その他、様々なアートプロジェクトやアートスペースの立ち上げにも関わる。

共著に「指定管理者制度で何が変わるのか」(水曜社)「廃校を活用した芸術文化施設による地域文化振興の基本調査」(共同文化社)「アーティスト・イン・レジデンス-まち・人・アートをつなぐポテンシャル」(美学出版)がある。

代表を務めるNPO法人S-AIR は、2008年国際交流基金地球市民賞受賞。