文化時評36(前編):東京都写真美術館総合開館30周年記念展「ルイジ・ギッリ 終わらない風景」展

トランシットから色彩へ ― ルイジ・ギッリの写真

文:清水 穣

©Heirs of Luigi Ghirri

「写真の中心にある二大表現要素は、フレーミングと光です。」[*1]

写真のモダニズムは、「ありのままの現実」という概念をめぐって展開するが、1920年代にシュールレアリスムを通じてある種の単純化を被り、30年代にかけて、そこから派生した「ドキュメンタリー」とともに完成する。単純化とは、現実を、「通常の現実(=リアル)」と「ありのままの現実(=シュールリアル)」というように二層化し、前者のなかに潜在している後者が芸術家の行為によって剥き出しにされるという認識である。現実の皮下ないし背後にもうひとつの現実を想定することは、「この時代のヨーロッパ写真の信じられないような相同性」(ロザリンド・クラウス)[*2]であり、ヴァルター・ベンヤミンの「視覚的無意識(Das Optisch-Unbewußte)」にせよ、ピエール・マッコルランの「社会的幻影(le fantastique social)」にせよ、戦間期の写真論は、まさにこうした潜在的次元を問題としていた。この二層仕立ての写真論は、ほぼ60年間にわたって写真界を支配し、それを総括したとも言えるロラン・バルトの『明るい部屋』 (1980年)における、studium(写真の通常の次元)とpunctum(写真の細部に顕現して見るものを突き刺す、潜在的次元)の二元論にまで通じている。この写真論の中では、芸術家の使命とは、現実に対して作家の主観的な表現を上書きすることではなく、人間の曇った眼差し(=色眼鏡)が覆い隠している「ありのまま」の状態を赤裸々に暴露すること、つまりはその「曇った」「色眼鏡」を洗浄、漂白、除去することであった。「ありのまま」を標榜する写真が専ら黒白写真であるという倒錯は、「ありのまま」への純化還元が、色という ―絵画的で主観的で移ろいやすい― 要素を受け付けなかったからである。

周知のように、色が写真表現に正当に受け入れられたのは、1970年代後半であった。その嚆矢とされるニューヨーク近代美術館の『William Eggleston’s Guide』[*3]は1976年(作品の制作年代は1969-1971年)、「ニューカラー」を代表するジョエル・マイヤーウィッツの『Cape Light』[*4]は1978年である。しかし彼らの写真でさえ、あの二層仕立てを免れてはいない。ウィリアム・エグルストンが、何ということもない日常の風景をダイ・トランスファー[*5]によって染め上げるのは、その風景の中に潜む「グロテスクなもの」(シャーウッド・アンダーソン『ワインズバーグ・オハイオ』[*6])を浮かび上がらせるためである。長時間露光によってゆっくりと光を吸わせたメイロウィッツの風景写真は、人間の目が見逃しており写真でこそ露わになる自然美の表現であり、その場所の雰囲気の表現であった。

ところが同時代のイタリアにもう一人、カラー写真家がいたのである。ルイジ・ギッリ(1943-1992)の『Kodachrome』(1978年、撮影年代は1970-1978年)に始まる写真は、現代の日本で言えば城戸保や加納俊輔の遠い先駆けと見なせる。もはやあの二層仕立ての写真論は通用しない。それはむしろ、シュールリアリズムによる単純化以前の、そして単純な二層仕立ての写真論の陰で忘却されていった、アルフレッド・スティーグリッツによる「写真の本質 idea photography」の隔世遺伝である。

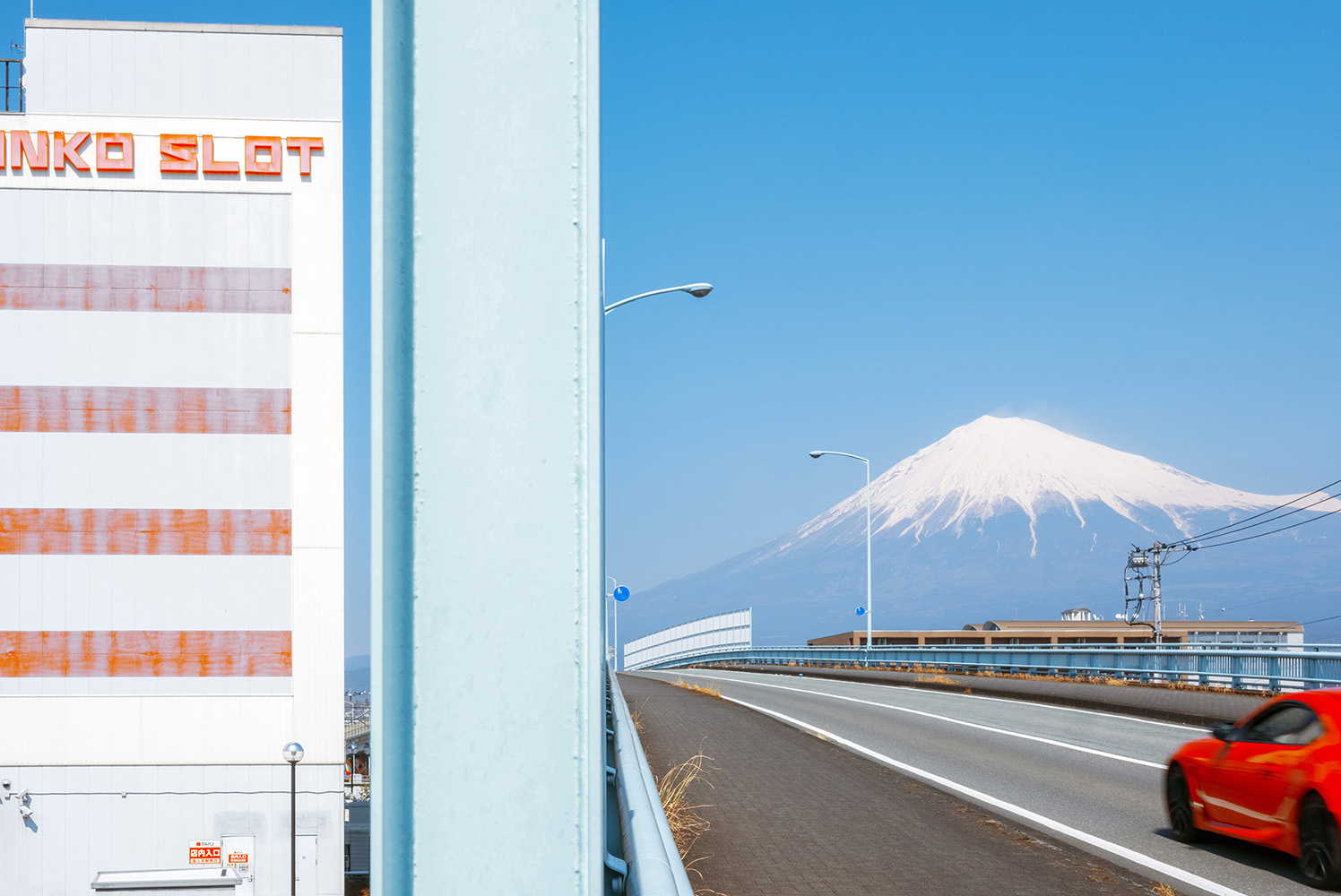

加納俊輔《spacious notion_17》 (2015)

城戸保《赤い車》(2025)

スティーグリッツが「写真の本質」を探求したのは、同時代のピカソとブラックのコラージュ、そしてデュシャンのレディメイドの影響下においてであった。つまりそれは、コラージュとレディメイドを、写真の世界に読み替えたものである。後者については、そもそも写真はすでにしてそこに存在する世界を撮影することに始まるのだから、最初からレディメイドにほかならない。前者におけるコラージュとは、レイヤーのコラージュであり、レイヤーを重ねながらもその上下関係を次々と更新していくプロセスであった。レイヤーとは画面上のイメージを載せている基底面であるから、それを更新するプロセスとはつまり、画面上のイメージを1つに確定させず、それを多重性(複数の見方や意味の共存)の状態にとどめ置くことである。

この多重性を写真で実現するために、最初スティーグリッツは、被写体にそれと関連するオブジェを組み合わせたり、カメラの前に複数の物体を寄せ集めたりしていた。が、やがてレディメイドの世界を適切にフレーミングすれば、世界は複数のレイヤーによるコラージュとしてたち現れる、という認識に至る。つまり写真の本質はフレーミングにあり、と。20年代にスティーグリッツは、フレーミングだけで成立する写真の本質の写真「イクイヴァレント」を制作し、そして晩年には、刻々と光と影を変化させるコラージュとして、摩天楼都市の情景を撮影することになる[*7]。

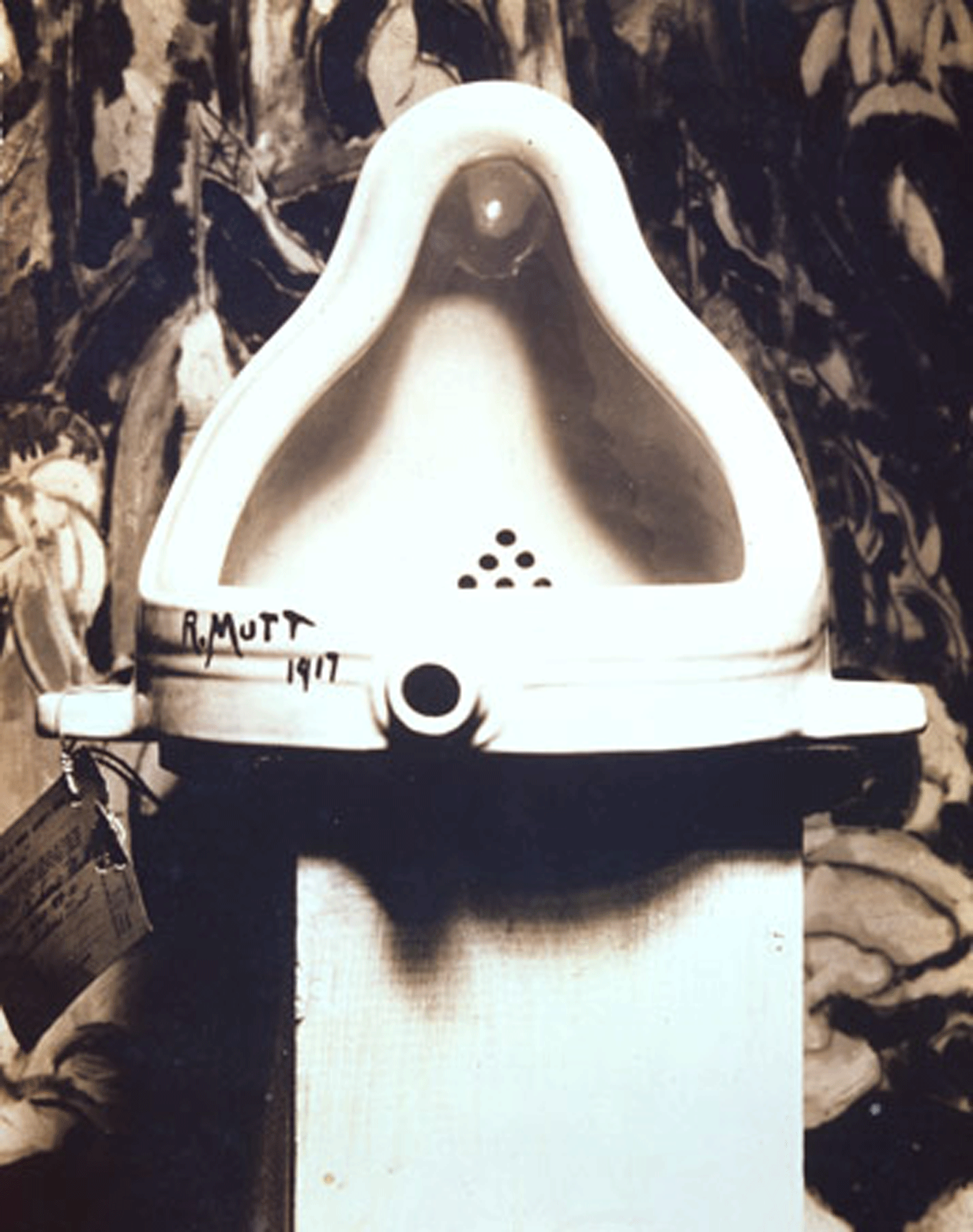

Alfred Stieglitz, photograph of Marcel Duchamp’s Fountain, 1917. © Jacqueline Matisse Monnier / MoMA;

デュシャンの《泉》を台座に載せ、背景としてMarsden Hartleyの《戦士たち》(1913)を組み合わせる。デュシャンは前衛芸術の戦士である、と。

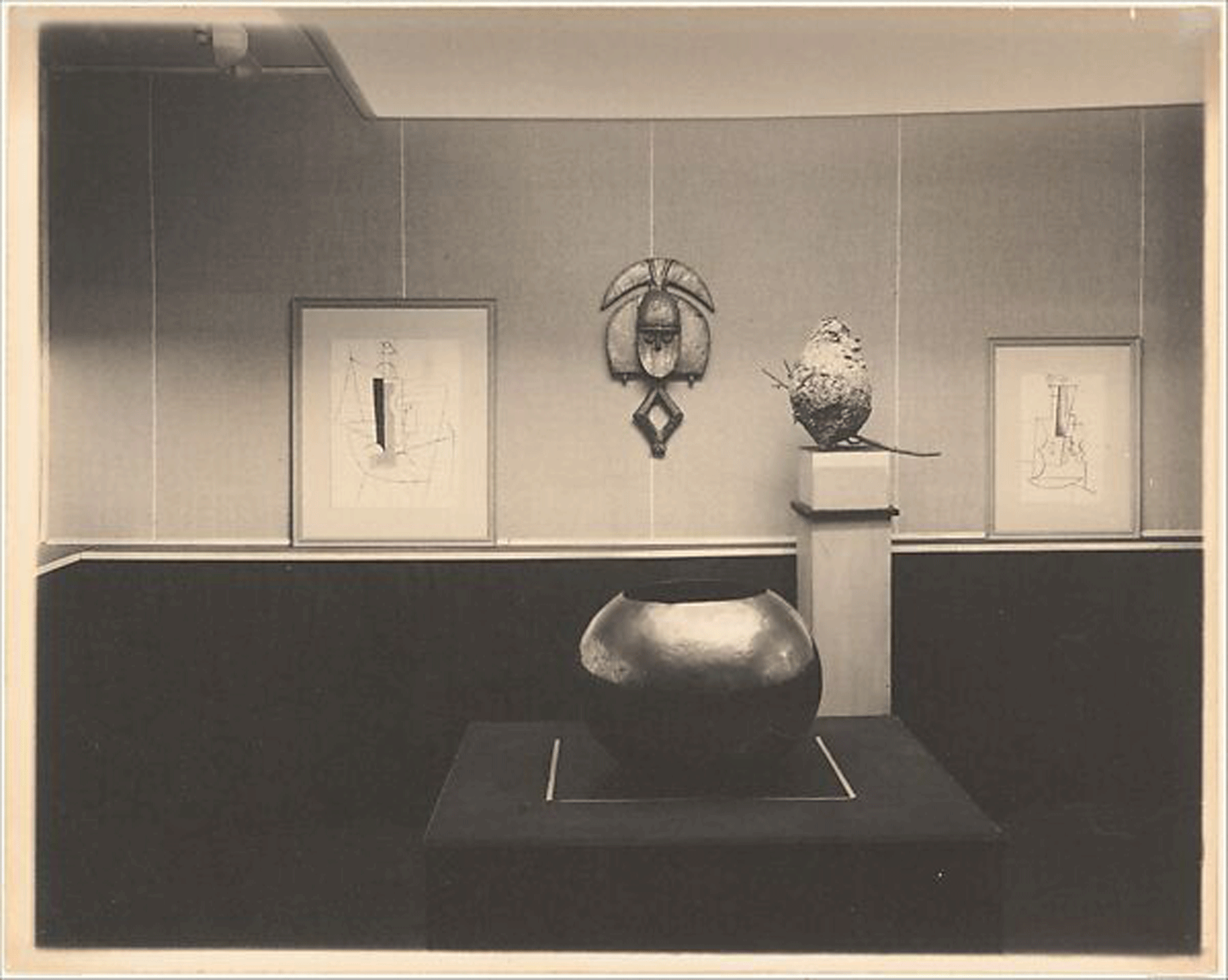

Alfred Stieglitz, 291 Picasso Braque Exhibition (1915);

これは展示風景の写真ではなく、ピカソとブラックのコラージュに、わざわざアフリカの仮面、蜂の巣、金属製の鉢を取り合わせたもの。

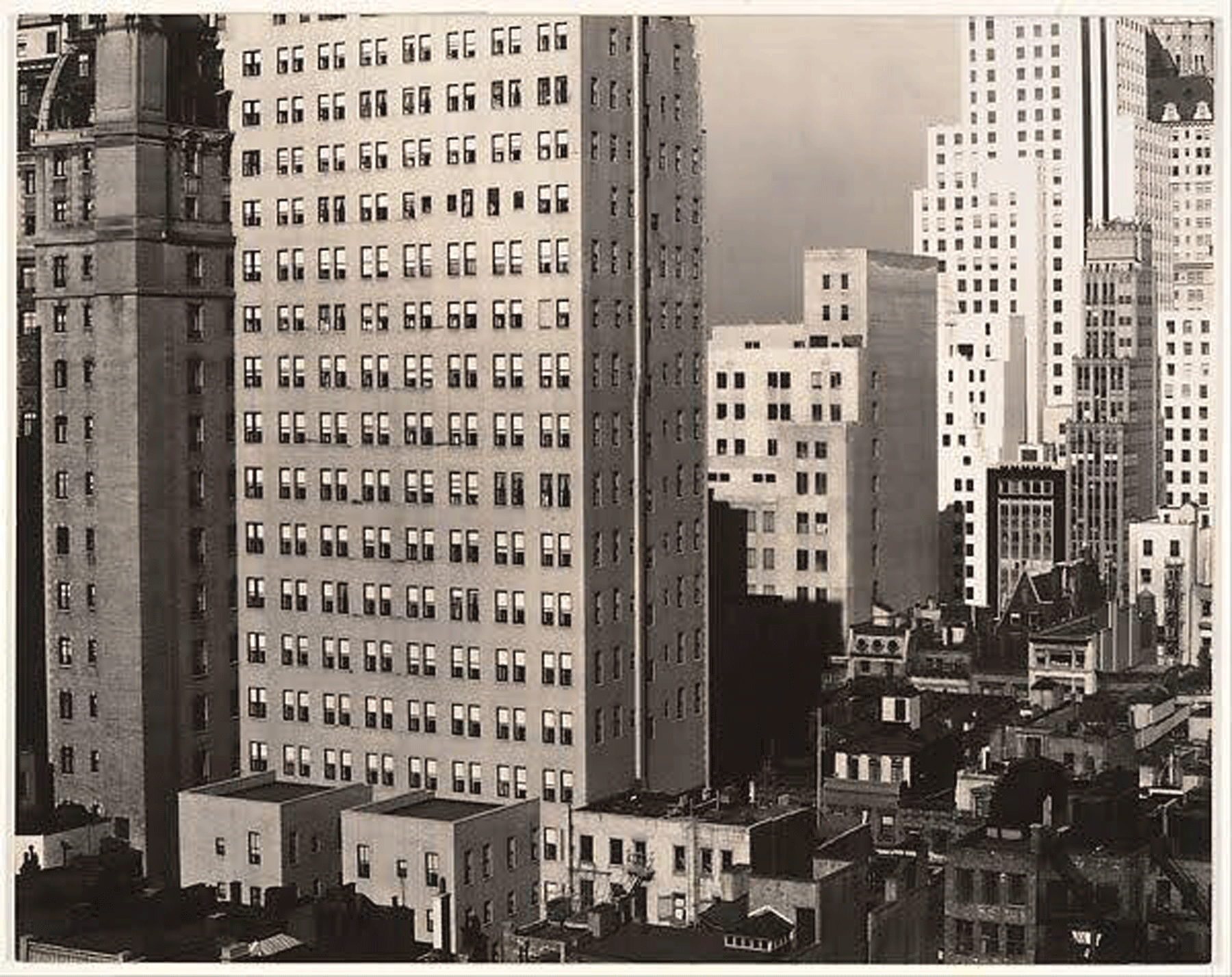

Alfred Stieglitz, From my Window at An American Place, North (1931);

さまざまなグレイスケールの、さまざまな大きさの矩形が重なり合う風景。

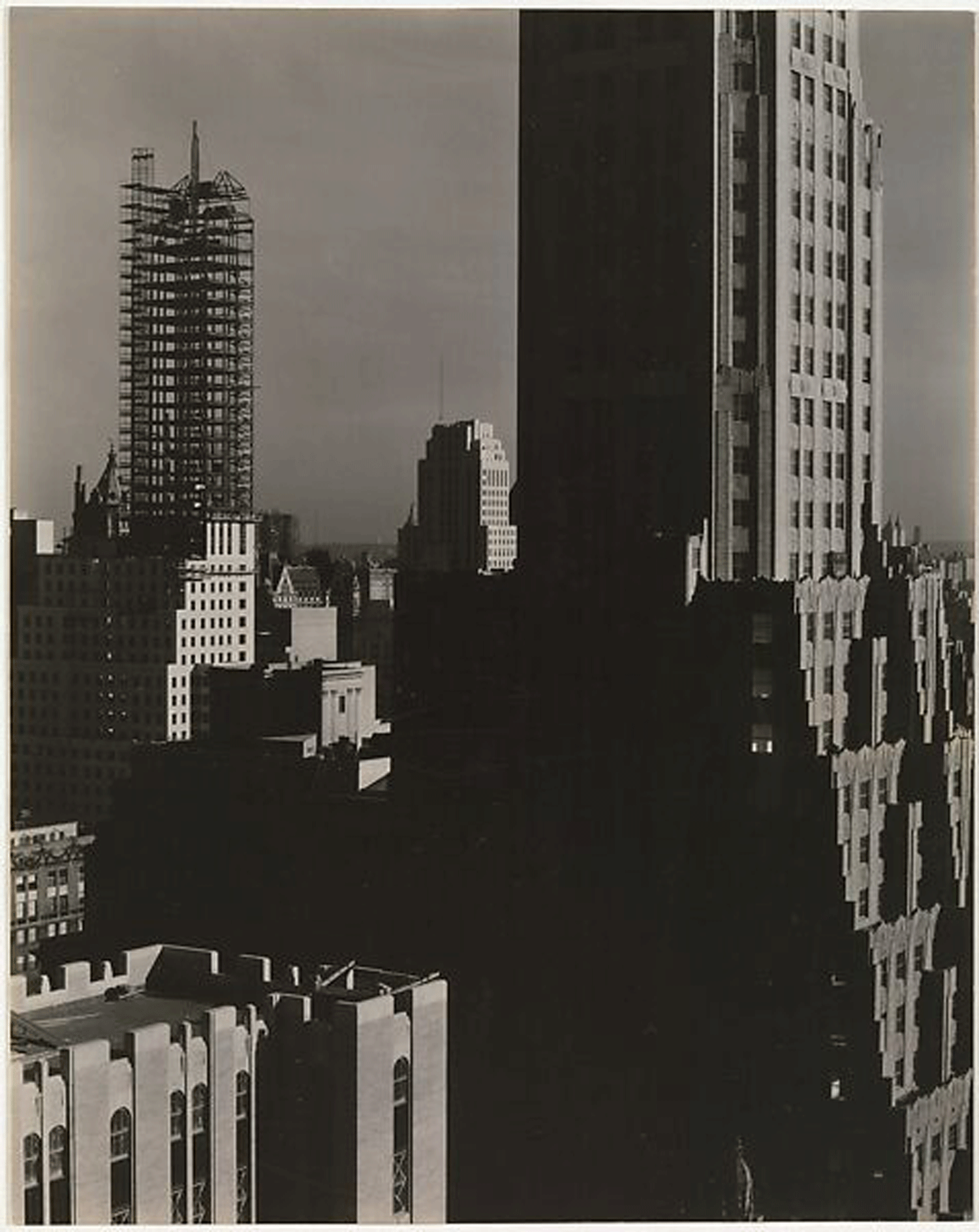

Alfred Stieglitz, From my Window at the Shelton, North (1931);

建設途中のビル(左奥)が、時間の経過を暗示する。矩形のコラージュのなかで、時間帯によって影は巨大な色面と化す。

[*1] ルイジ・ギッリ『写真講義』菅野有美訳、みすず書房、2014年、163頁。

[*2] ロザリント・クラウス “The Photographic Conditions of Surrealism” October 19 (Winter 1981), 34項

[*3] 1976年、MoMA(ニューヨーク近代美術館)で開催されたウィリアム・エグルストンの個展「Photographs by William Eggleston」の展覧会図録。同展はMoMA初となるカラー写真の個展であり、同書籍はMoMAが刊行した初のカラー写真集だった。展覧会のキュレーション、図録の編集はMoMAのディレクターであった、ジョン・シャーカフスキー(John Szarkowski)が担当している。(編集注)

[*4] ジョエル・マイヤーウィッツ(Joel Meyerowitz)の代表的な写真集。マイヤーウィッツは写真というメディウムにおける「光」「形式」「主題」の意味を問い直し、カラー写真の新境地を開いた。

[*5] ダイ・トランスファー・プリント(Dye‑Transfer Print)は1940年代にコダックによって開発された写真印刷プロセス。カラー写真をC(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)の3原色に分解し、各色の画像をレリーフ状にした「マトリクス」と呼ばれる支持体に染料を転写して画像を生成する。発色性、保存性が高いことなどが特徴だった。エグルストンはこの商業技術を使い、作品を発表した。(編集注)

[*6] 『ワインズバーグ・オハイオ(Winesburg, Ohio)』(1919)はシャーウッド・アンダーソン(Sherwood Anderson)全22編の短編小説集。その中の短編「グロテスクな者たちの書(The Book of the Grotesque)」において、人間は本来的に複数の側面があるにもかかわらず、ある一つの側面だけに固執すると、その人物は「いびつで歪んだ(=グロテスク)」存在になると語られている。(編集注)

[*7] 寄せ集めのコラージュと、ストレートなコラージュの対比は、ウォーカー・エヴァンスにも現れる。例えば前者の例として『American Photographs』から、

Evans, Interior Detail, West Virginia Coal Miner’s House, 1935;箒、籐椅子、コカ・コーラのポスター、卒業祝いのポスター(切り抜き)の寄せ集め。

後者の例としては、

Gas Station, West Virginia, 1936.;空、丸看板、白看板(裏)、白看板の下辺と建物の矩形による虚の矩形、地面、画面を縦断する電信柱、によるコラージュ。

※上記URLはすべて2025年9月23日閲覧

総合開館30周年記念「ルイジ・ギッリ 終わらない風景」

東京都写真美術館

2025.7.3(木)—9.28(日)

執筆者プロフィール

清水 穣(しみず・みのる)

批評家、同志社大学教授。1995年『不可視性としての写真 ジェームズ・ウェリング』で第一回重森弘淹写真評論賞受賞。『BT美術手帖』『ICA Kyoto Journal』といった雑誌媒体に批評を連載する傍ら、数多くの写真作家の図録や写真集にテキストを書いている。主な著訳書として:『白と黒で:写真と・・』(現代思潮新社、2004年)、『写真と日々』(同2006年)、『日々是写真』(同2009年)、『プルラモン 単数にして複数の存在』(同2011年)、『陶芸考』(同2016年)、『デジタル写真論 イメージの本性』(東京大学出版会、2020年);『シュトックハウゼン音楽論集』(現代思潮新社、1999年);『ゲルハルト・リヒター 写真論/絵画論』(淡交社、増補改訂版2005年)など。