文化時評36(後編):東京都写真美術館総合開館30周年記念展「ルイジ・ギッリ 終わらない風景」展

トランシットから色彩へ ― ルイジ・ギッリの写真

文:清水 穣

©Heirs of Luigi Ghirri

前編の冒頭で引用したギッリの言葉は、二層仕立てのリアリズム=ドキュメンタリーが成立する以前の、スティ―グリッツやエヴァンスの写真に、すなわちフレーミングによる世界のコラージュ的表現へと通じている。写真家はもはや世界の中に潜在していた真実の層を暴露するのではない。文字通りそこに存在するだけの世界をただフレーミングするだけで、世界は「ありのまま」に、すなわちその多重性において現れるのだ(ギッリの「写真の脱モンタージュfoto-smontaggio」とはこのことである)。「ありのまま」、それは純粋でも真実でもなく、一望できないこと、同一性を見極められないこと、多重決定されていることである。

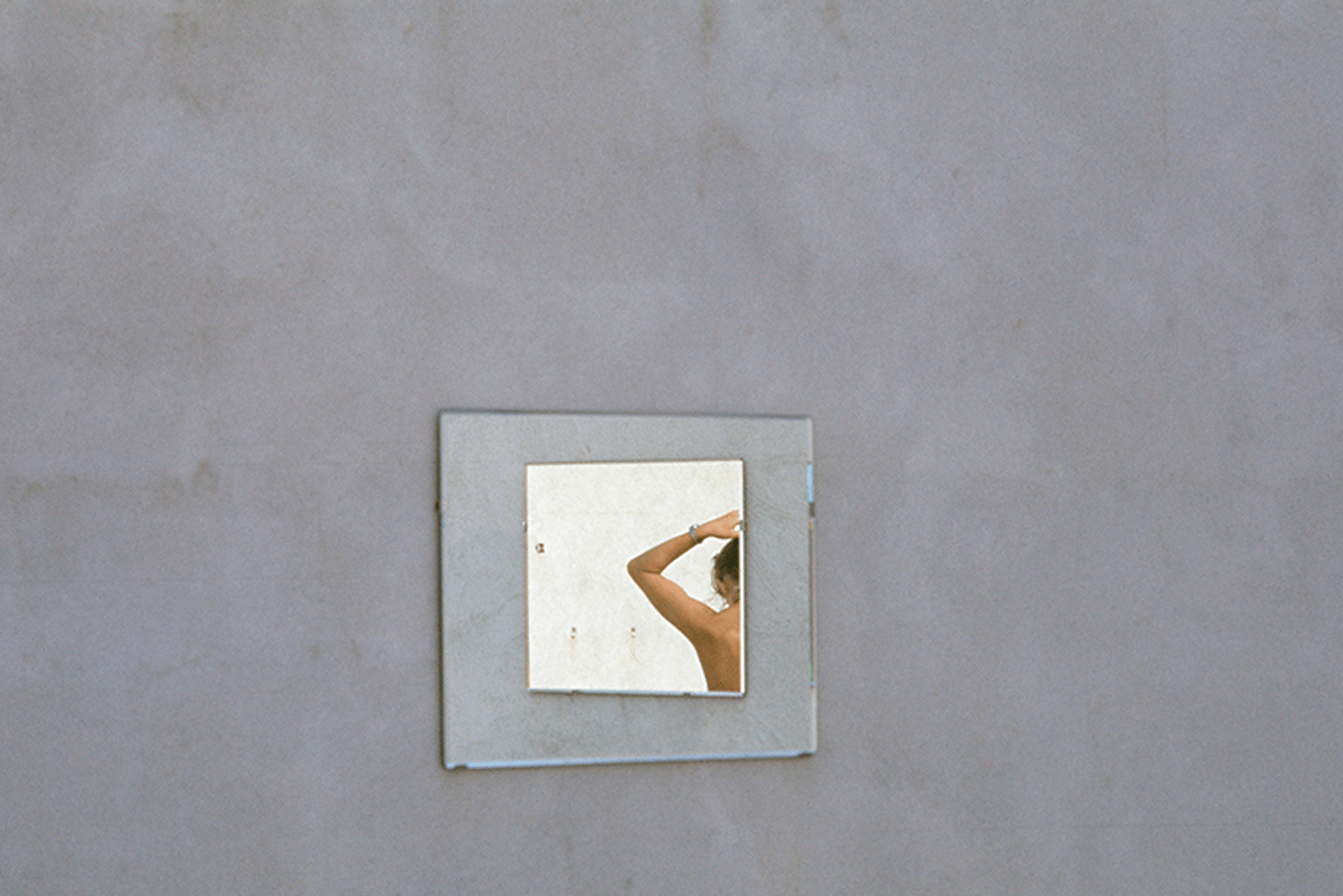

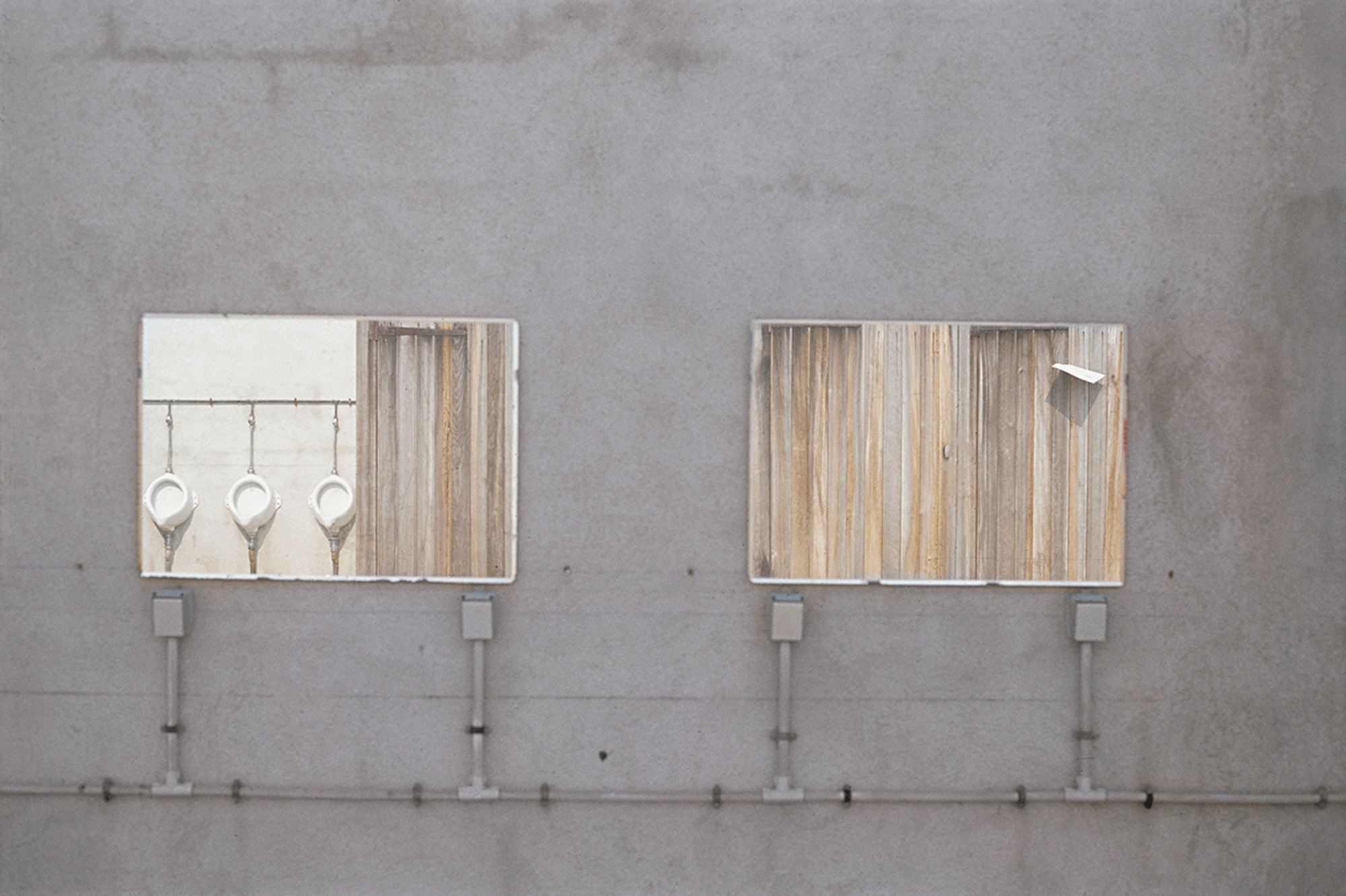

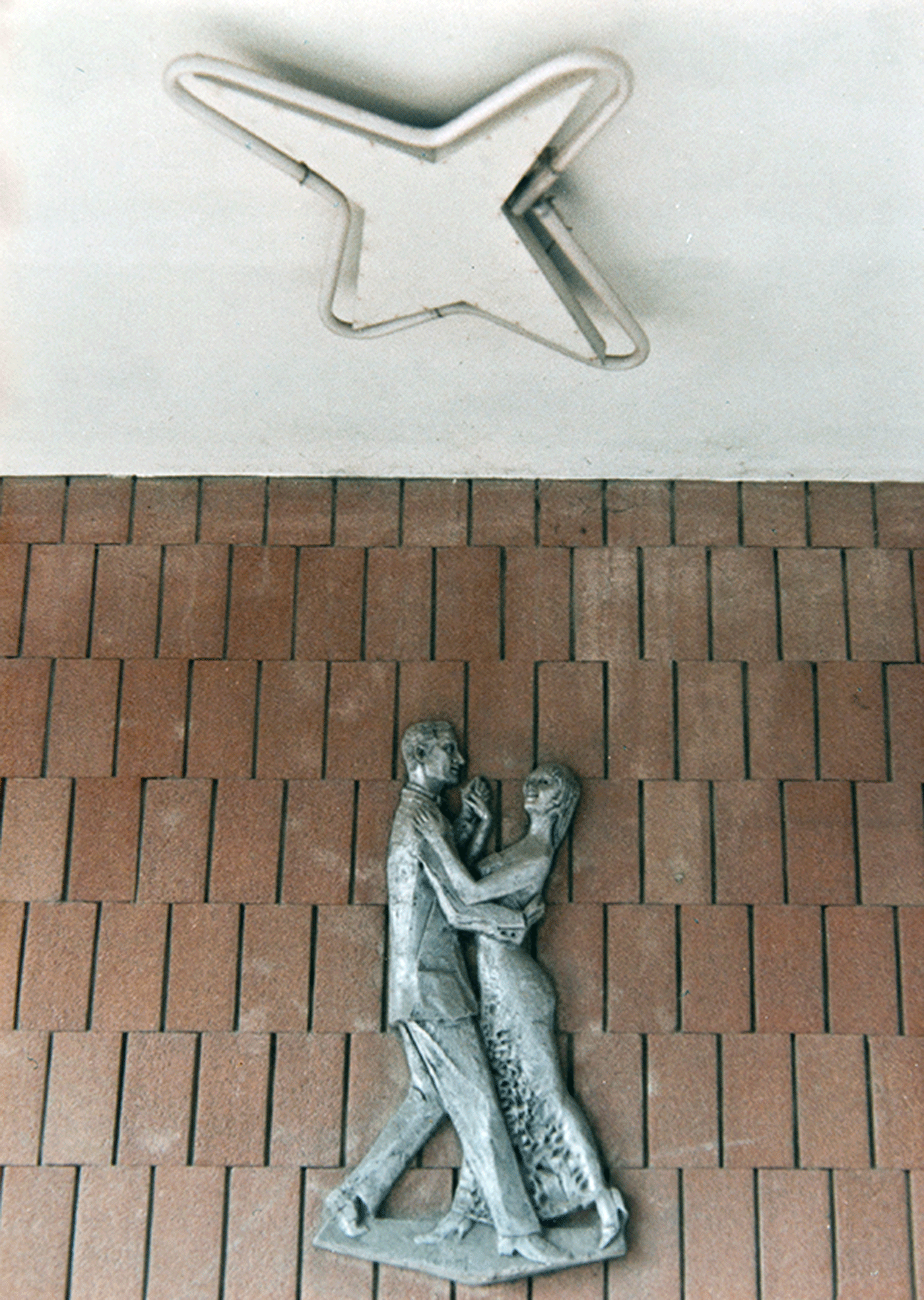

風景に、風景画に、ポスターに、壁紙に、地図に重ねられるさまざまな矩形(鏡、色面、窓、ガラス)、影、後ろ姿、そしてさまざまなオブジェ。水平線や地平線、門扉や石塀、柱や窓枠が、さまざまな閾となって境界づけられた風景。それは適切なフレーミングによってコラージュとして現れた世界であり、ギッリはそれを ―「イクイヴァレント」の代わりに― 「風景」や「静物」と呼ぶだろう。その世界は多重的に構成されていて、何の写真であるかが一義的に決定できない。1つのイメージの中に、様々な形式的フレーム(矩形)と意味のフレーム(被写体)が組み合わされ、その矩形も被写体も、撮影されれば実物と見紛う印刷イメージであったり(*1,*2)、ガラスや鏡面による反映であったりし、加えてそれぞれのフレームがしばしば断片であるため、画面には見えていないフレームの外(あるいは鏡の場合は手前側)までもがそこに含まれる。

こうしてギッリの写真には、見れば見るほど、それが何をどうやって撮影したのか分からない「ありのまま」の世界が登場する(まさに加納作品や城戸作品のように)。映し出された世界の多重性を前に、観客の脳裏には小さな「?」が次々と湧き上がるだろう。撮影者と被写体はどういう位置関係にあるのか?(*3)なぜ正対しているはず(鏡の矩形が歪んでいない)の鏡に撮影者が映り込んでいない(*4)、それどころか、鏡の面が一部剥がれ落ちて見える(鏡ではなく壁紙だった?)のはどういうことか(*5)?直角に交差しているはずの壁面が一つの平面のように見えるのはなぜか(*6, *7)、等々。写真家はアオリを用いたのだろうか。ギッリは早世した(享年49歳)から、もはや正解はわからない。いずれにせよ、これらの疑問を解く鍵は、カメラと被写体を結ぶ角度であろう。測量技師にとってトランシットは角度を測り、水平をとるための重要な道具である。元測量技師、ギッリの写真とはいわば変則的なトランシットの写真、つまりカメラと被写体の角度を、水平からずらして撮られたものだったのではないか。

*1 ルイジ・ギッリ《モデナ、1973》<コダクローム>より

全写真|©Heirs of Luigi Ghirri

*2 ルイジ・ギッリ《エンゲルベルク、1972》<コダクローム>より

*3 ルイジ・ギッリ《イル・ルッス、1976》<コダクローム>より

*4 ルイジ・ギッリ《マリーナ・ディ・ラヴェンナ、1970》<コダクローム>より

*5 ルイジ・ギッリ《イル・ルッス、1976》<コダクローム>より

*6 ルイジ・ギッリ《モデナ、1971》<初期作品>より

*7 ルイジ・ギッリ《イル・ルッス、1976》<コダクローム>より

さて、「写真の中心にある二大表現要素は、フレーミングと光」だ、と。「フレーミング」は、水平からずれるためのトランシット写真として、様々なフレーム(矩形)によるコラージュ写真として、現れている。この特徴は、先に挙げたトリッキーな作品が影を潜めるとはいえ、後期の作品群にも感知される。では「光」のほうは?光学機械としての写真の本質が光だと言ったところで、自明の理に過ぎない。ここで言われる「光」とは色彩のことであろう。そしてたった20年強のあいだに撮られたギッリの写真は、トランシット的な角度の写真から、色彩の探求 ―「イタリアの風景」― へと、徐々に重心を移していったように見える。

ギッリの「イタリアの風景」は、自然な風景であろうと人工物のそれであろうと、明るいながら彩度の低い、やや色褪せた中間色のトーン ―オフホワイト、ベージュ、アンバー、淡いブルー…等々― を湛えている。ここで思い出すべきは、イタリアに本当の意味での「自然」は存在しないということである。紀元前から人間に開墾され、利用され、遺伝子レベルから変形され、隅々まで手懐けられた自然は、半ば人間化した自然であろう。他方で、ローマ時代まで遡る伝統建築を多く残したイタリアの都市は、たとえばドバイや中国の最新の都市街区などと比べれば、純粋な「人工」とも呼べない。長い年月にわたって光や雨風に晒されてきたイタリアの都市は、半ば自然化した人工なのである。それは、アメリカや日本の「郊外 suburbia」が、自然でもなく都市でもないのとも異なっている。純粋な自然も純粋な人工も存在しない土地=イタリアでは、「自然」「人工」という二項対立は消える。少しくたびれたようなオフトーンの色調は、自然と人工が多重的に入り混じったイタリアの風景のために、ギッリが選んだ色調であった。

(前編に戻る)総合開館30周年記念「ルイジ・ギッリ 終わらない風景」

東京都写真美術館

2025.7.3(木)—9.28(日)

執筆者プロフィール

清水 穣(しみず・みのる)

批評家、同志社大学教授。1995年『不可視性としての写真 ジェームズ・ウェリング』で第一回重森弘淹写真評論賞受賞。『BT美術手帖』『ICA Kyoto Journal』といった雑誌媒体に批評を連載する傍ら、数多くの写真作家の図録や写真集にテキストを書いている。主な著訳書として:『白と黒で:写真と・・』(現代思潮新社、2004年)、『写真と日々』(同2006年)、『日々是写真』(同2009年)、『プルラモン 単数にして複数の存在』(同2011年)、『陶芸考』(同2016年)、『デジタル写真論 イメージの本性』(東京大学出版会、2020年);『シュトックハウゼン音楽論集』(現代思潮新社、1999年);『ゲルハルト・リヒター 写真論/絵画論』(淡交社、増補改訂版2005年)など。