Tadika Kura-Kura 2 — Kindergarten of Slow Curating (カメのための幼稚園2—ゆっくりとしたキュレーション)への 参加とその覚え書きレポート(前編)

文:堤拓也

視察日程: 2025年2月21日〜25日【*1】

視察先: マレーシア各都市(マラッカ、ムアール、クアラルンプール、クアラ・カンサー)

主催: シュシ・スライマン、シンガポール美術館 (SAM)

Building a “non-institution” institution with Shooshie Sulaiman

2024年5月31日-6月3日 東京

始まりは文化庁の「日本文化のグローバル展開の推進に資する「新たな価値」の発信に係る準備事業」の一部として実施した「Asia Art Roudntable(以下、AAR)」【*2】だった。この会議は次世代に向けた東アジア間のキュレーターや研究者の交流を目的とするもので、私は日本からのインディペンデント・キュレーターとして参加していた。その第2回目の集まりの際、今後のリサーチ対象に関するディスカッションの中で、「シュシ・スライマン」なる人物の話が出てきた。 私以外のほとんどは当アーティストについてすでに知っているようであり、周囲が彼女について話していたことは、2023年秋に尾道市美術館(広島県)を含む彼女が長年活動拠点としているエリア一体で「NEW LANDSKAP ニューランドスカップ シュシ・スライマン展」【*3】という個展が開催されていたこと、全国から多くの美術関係者が尾道に駆け込んだことなどだった。私はちょうどその時期、2人目のこどもが生まれる前後だったということもあり、完全に情報をうまくキャッチできていなかったらしい。それゆえに「マレーシアのアーティスト? 尾道で10年間も?」という印象を持った。この段階ではまさか自分がマレーシアにてシュシのワークショップに参加することなんて思ってもみなかった。

ひとまずその場の会話では、シュシの作品性について深く理解できたとは言い難かった。話を聞くだけではそもそも全貌がわからなかったし、展示の記録写真を検索してもそのインスタレーションの内容が掴めなかった。むしろスマホで検索する作品写真からは、クラシックなアジアン住居のインスタレーションに見えた。しかしながら、美術作品によって空間的に構成される展覧会形式ではなく、最終成果物よりもむしろそれに至る過程を重んじる「キュレトリアル」な実践【*4】に関心があるわれわれCommunity Teamの最初のリサーチトリップは、国内旅行という初回の手軽さもあり、尾道となった。昔からそのアーティストと親交があったYCAMのキュレーターであるレオナルド・バルトロメウスさんと、水戸芸術センターの学芸員である後藤桜子さん、あまりよくわかっていない私の3名が向かうことに決まる。

2024年8月6日 尾道

左手に見えるのが、廃屋となっていた古民家を、シュシが時間をかけて再生させた「シドラハウス」。

彼女はここを一つの起点にして地域の人々と様々な交流を行っている。

山陽エリア独特の日差しを感じながら尾道駅の改札を潜り抜け、駅前にあるカフェでシュシに初めて会う。彼女だけではなく、そのアーティストをはじめて尾道に招聘し、その後もずっと友人、コラボレーター、ビジネスパートナーとして協働している小野環さんも同席していた。そこで、まずはこれまでの尾道でのプロジェクトの話を伺うことになった。1998年に茨城県守屋市にあるアーカスプロジェクトでシュシと小野さんは出会って、その後、2013年に小野さんがはじめた「AIR Onomichi」への参加を依頼したところから、彼女と尾道の関係は続いている。シュシは毎年数ヶ月間だけ家族とともに尾道に滞在し、2023年の個展開催時には就労許可証を取得して半年以上も住んでいたという。曰く、その長期的な時間軸の中で生まれた信頼や関係性が、昨年に展覧会というかたちでいったん公共化したとのこと。とはいえそもそも展示開催を目指していたわけではなく、あくまで1つのプロセスであり、何を持ってプロジェクトが完了するわけでもない。それゆえに2024年もこうしてまた尾道にやってきていて、大小さまざまなプロジェクトが進行している。そしてきっと来年もまた戻ってきて、それらをさらに推し進める。

要約するとこのような内容だったと記憶している。Community Teamのコンセプトや、展覧会形式に拘泥するわけではなく、長い時間をかけてオーガニックなクリエイション/キュレーションを実行していくことへのわれわれの興味が、彼女の姿勢と繋がってくる。シュシがこの10年間で設置した3つの拠点を順番に回りながら、少しずつコンセンサスがとれていくような感覚を抱きつつ、ここにきた理由が明らかになってくる。

夜は市内の居酒屋でシュシや小野さんたちと再集合。日中に話しきれなかったこと、釜山ビエンナーレの搬入には福岡まで自家用車で行って航路で入国すること、マレーシアや他の地域でやっているプロジェクトの数々、購入したあるジャングルのことや、そこに現れる野生の虎の存在、バリで出会った幽霊の体験談など、ざっくばらんに話す。インドネシア出身の同行者・バルトの手助けもあり、東南アジアへの理解度が少しだけ上がる。

とりわけ印象的だったことは、そもそもこの尾道のプロジェクトはどこかに持っていって簡単に展示することができないという認識が彼女の中にあることだ。それはグループ展に招待されないという嘆きではなく、かつまた美的強度が足りないというわけでもなく、単純に10年間の時間の蓄積と、その間に培った関係性を、無時間的な展示フォーマットに置き換えることが困難という問題である。演劇作品が展示化できないのと同様、尾道での当プロジェクトも、極論、1回性優位の超絶長いパフォーマンス公演に近い。さらに、本質的に東南アジアの文化圏はスピリチュアルな感覚というものを大事にしており、それらは決して美術作品という媒体に乗せて運搬・保管することができないという。いうなれば彼女のコミュニティ・ベイスドな作品性と、彼女が出自とする文化圏の特性の2つの要素が、いわゆる我々が知る展覧形式一般と相性を悪くしているのだ。

確かに西洋的近代美術作品の良いところは—もちろん形式にもよるのだが、特定の美学的判断を物質へ還元したがゆえの耐久性と、それに付随する保管可能性と運搬可能性だと考えられる。しかしそうなってくると昨今の、シュシのプロジェクトの数々は、究極のところ鑑賞者が自ら現地に赴き体験するということしかないのではないか。「サイトスペシフィックである」といえばそれまでだが、彼女が言う「東南アジアは現地に来ないとわからない」というフレーズに、妙に納得したのを覚えている。それは日頃からアーティストの制作現場に居付き、ときに集団制作をする共同スタジオ・山中suplexに身を置く自分にも痛いほどわかるし、ホワイトキューブ内で作品を構成するだけではアーティストたちの表現性の本質を垣間見ることができないと考える私は、新たな参照点として、シュシがいるマレーシアや、バリのスピリチュアルな儀式をいつか体感すべきだと思った。つまるところ、アジアとはその「パフォーマンス性」で語ることができるのではないか。極端な例ではあるものの、例えば伊勢の式年遷宮に代表されるように、西洋とは「永遠」に対する考え方が180度違うのではないか。定期的に地震があり、津波があり、火山が噴火し、場合によっては元首相が銃殺されるような地で、おいそれと絵画など飾っていられないのではないか。

2025年2月22日 ムアール

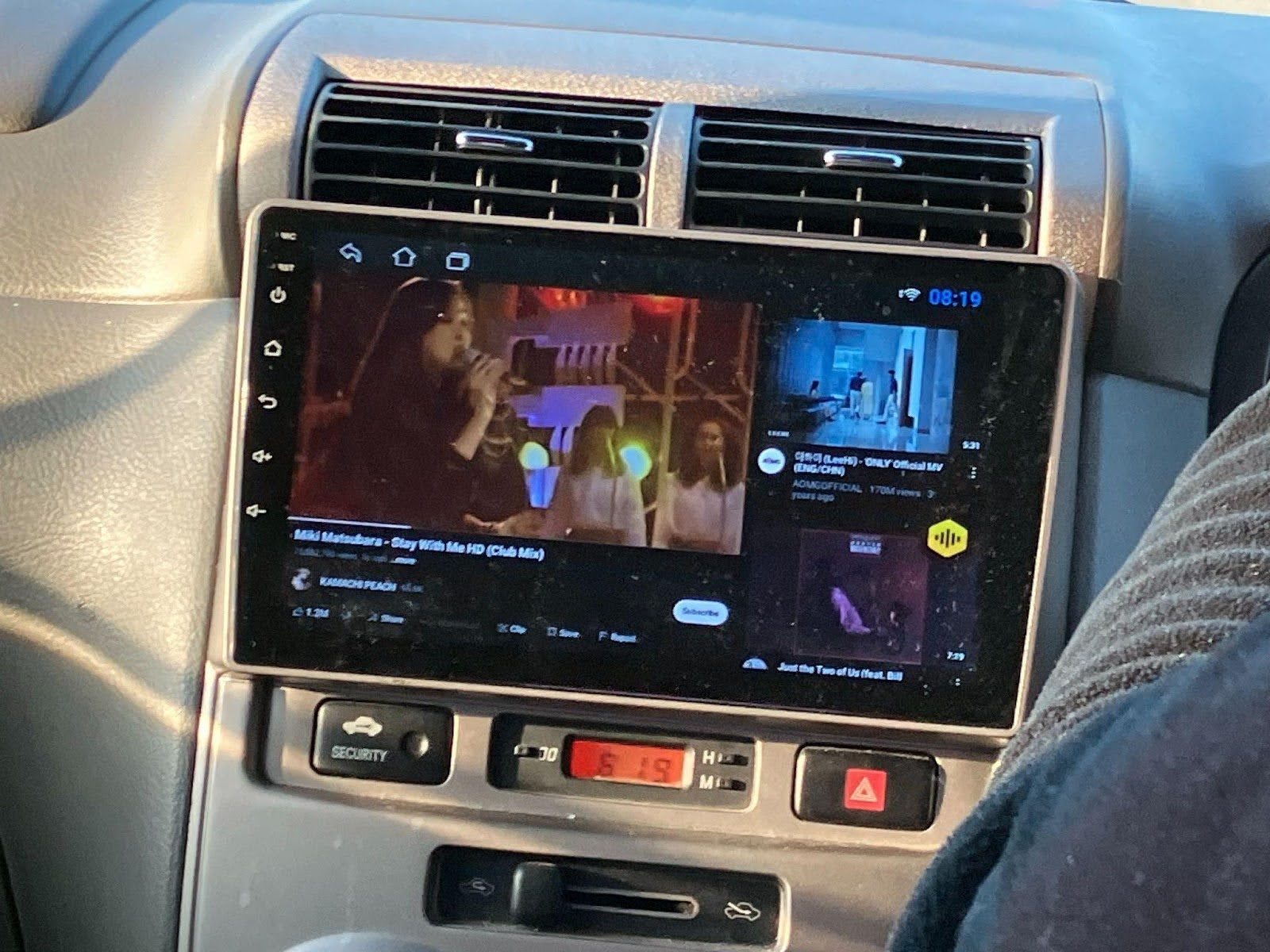

マレーシア南部へ向かう2時間程度の道中、なぜか藤井風の各曲や、松原みきの「真夜中のドア〜stay with me」が流れていた。

「なぜか」ではなく、東南アジアでとても流行っているということは後から知った。

ようやく本題に入るが、その翌年、マレーシアに行ける機会が足早に訪れる。シュシの方向性とわれわれAARのCommunity Teamのそれが近いということもあり、彼女が企画し、シンガポール美術館のフェローシップ・プログラムがそれを支援している、キュレーターや文化従事者向けのワークショップ「Tadika Kura-Kura 2(邦題:カメのための幼稚園—ゆっくりとしたキュレーション)」に参加しないかという連絡をもらったからだ。前年8月の尾道へのビジットのあと、他のメンバーにオンラインミーティングを通じて共有を試みたものの、やはり説明のし難さは常に感じていた。写真を見せながら必死に伝えたとしても、尾道にて肌で感じた時間の集積や、シュシのもとに集まる人々、その地を起点にした新たなプロジェクトの断片など、それぞれの情報がうまくパッケージできなかった。とはいえ、もとからそういったコミュニティや先住民に関するアートに関心があった台湾のインディペンデント・キュレーターであるシーユー・シュウさんも同行したいということになり、バルト、堤を含む3名で、文化庁による旅費サポートのもと、その研修に参加できることになった。

ムアール、クアラルンプール、ペラにあるシュシの拠点や活動場所を巡っていく5日間のプログラムのうち、別務のスケジュール上、2日目からしか参加できなかった私は、2月22日の早朝にクアラルンプール国際空港に降り立つ。尾道のときと同様、満点に降り注ぐ太陽光を横目にみながら、シュシが関わっているMAIX (Malaysian Artist Intention Experiment) というコレクティブのメンバーであるメガットの運転でマレーシアの南に向かう。到着後、まずは序盤の滞在先となるムアールのホームステイに荷物を降ろしに立ち寄る。ホームステイと呼ばれているが、ホストが絶えず建物内にいるわけではなく、一時的に離れを旅行者に貸しているようなイメージ。そこで、1日目からすでに参加しているバルト、シーユー、ルイザ・ホー(Tai Kwun)、宮澤佳奈さん(金沢21世紀美術館)さんらと対面し、この建物の使い方や、初日のプログラム内容について簡単に共有してもらう。

到着して初日の朝に訪れたカフェ・Kheng Ping Kopitiam。

シュシの故郷であるムアールにあるこの場所は、彼女が小さい頃によく朝ごはんを食べていたところ。

身支度を済ませたあと、シンガポール美術館から同じく参加している5名のキュレーター、およびホスト側として今回のツアーのホスト側であるシュシとMAIXの面々が現れ、それぞれの乗用車でまずは朝ごはんに向かう。ムアールで幼少期を過ごしたシュシにとって、この町はホームタウン。昔から通っている馴染み深い食堂「Kheng Ping Kopitiam」に降り立つ。現地で食べる初めてのマレーシアフードに舌鼓を打ちながらも、これまでのキャッチアップと、実際にこの食堂で行ったプロジェクト、そこで働く店員さんたちの紹介、そして思い出話などに耳を傾ける。

私にとって1つ目の視察先であるこの時点で、確かにこの空間や時間は輸送不可能であることがわかる。どれだけクロニクルに情報を編集しようと、関係者をうまくダイアグラムにしようと、シュシの作品を知るためにはやはり現地に行った方が早い。おそらくキュレーターがアーティストの背景を知ろうとすると、スタジオビジット等が一般的な方法となるのだが、いわゆる自律的な近代美術作品を扱わない彼女にとって、ここがいわば彼女のスタジオとなるのだろう。

その後、われわれはシュシが育った場所であるMuar Houseを訪れる。「Workshops and Discussions I: Kindergarten of Slow Curating (Tadika Kura-kura)」と題されたプログラムのスタートは、SAMのキュレーターであるシャヒダ・イスカンダルと、同じく当美術館のキュレーターであるアンジェラ・ピントによる「Building a ‘non-institution’ institution」というプレゼンテーションから。シンガポールという中心的な場所から、本フェローシップを通して「非制度的な美術館」を構築することが目的だと語られた。ちなみに「‘non-institution’ institution」が語義矛盾であることは承知の上で、目指しているところは「柔軟性を確保しながらも、一定の組織性を内包すること」や「既存制度を越えようとしながらも、制度自身であること」の間でバランスを取ろうとする新たなマインドのようなものだと受け取っている。こういった試みはかつて美術館に向けた制度批判の一部としてアーティストの専売特許だったが、昨今はそういったインスティチューションが自らの更新性やオーガニック性を公表する観点から、積極的に利用されているような印象がある【*5】。

ついでに本ワークショップのタイトルになっている「Tadika Kura-Kura 2—Kindergarten of Slow Curating」内にある「スロー・キュレーティング(Slow Curating)」という概念については、基本的にはプロセスに重きを置く「キュレトリアル」に近づきながら、展覧会制作だけに目的を絞らず、アーティストやほか協働者との関係性構築とその持続そのものにフォーカスしたキュレーティングのひとつだと考えている。類似する「スローフード」や「スローメディア」という言葉と一緒に考えるとわかりやすいかもしれない。つまりは、特定の対象に「ゆっくりと、じっくりと」関わることで、本来の価値を見出し、人間らしい営みを取り戻そうとする志向性を持っており、現代社会における「スピード至上主義」に対する批評的な視点が込められている。さらに、この「スロー」という形容詞には、アーティストとの関係性の深さや信頼の厚さとともに現れるクリエーションを重視し、地域性と持続可能性を慮り、反マスプロダクション的な姿勢が埋め込まれているように思える。とはいえ、何も新しいキュレーティングスタイルと考えているわけではなく、例えばファストフードの世界的な台頭により1980年台にスローフード運動が始まったように、ますます即時的かつファッションとして消費される展覧会への反省がベースにあり、他分野を参照する限りやがて起こりうるコンセプトだと推測される。

さらにここで特筆すべきことは、SAMによるシュシへの2年間におよぶフェローシップにも関わらず、美術館内での展覧会実施や成果発表が(その時点で)目指されていなかったということだ。果たして、日本国内にある公立美術館でそんなアーティストをサポートする事業ができるだろうか。実際にそれが「non-institution」になっているかどうかはさておき、この意欲的な枠組には学ぶべき点が多いと考える【*6】。そういった場合における、日本の美術館が想定するステークホルダー(主に納税者)たちへの還元方法の可能性は、また別の機会に考察してみたい。

後編へ進む

【*1】 別務のスケジュール上、Tadika Kura-Kuraの2日目である2月22日の朝から参加した。初日の視察先であるマラッカについては未見のため、本レポートでは触れていない。

【*2】Asia Art Roudntable

「Asian Art Roundtable4」は、アジア的視点からの「新たなヴィジョン」を可視化し、国際的に発信していくことを目的としたプロジェクトである。次世代のキュレーター、研究者、批評家らが集い、国際的な協働とネットワーク構築を通じて、共通の課題に向き合い、未来の芸術・文化実践の枠組みを模索している。

【*3】 本展覧会については、空間デザインメディア『TECTURE MAG(テクチャー・マガジン)』に詳細なレポートが記録されている。(編集注)

「シュシ・スライマン「NEW LANDSKAP ニューランドスカップ シュシ・スライマン展」に寄せて〜建築家・品川雅俊氏による会場レポート」

【*4】「キュレーション」が展覧会コンセプトを決定し、それに過不足ないアーティストや作品選定を経て、公的に開示するという一般的な展覧会制作を指す一方で、マリア・リンドが打ち出した「キュレトリアル」という概念は、展覧会という最終的な到達点を目指しながらも、それに至るまでの過程や継続に重きを置き、既存の制度への批判性を含みながらも有機的にそれを乗り越えようとする水平的な時間をイメージしている。これらのキュレーティングに関する微細な言語運用の違いに関する議論は、以下に詳しい。大森俊克『コンテンポラリー・ファインアート:同時代としての美術』美術出版社、2014年、pp.369–396. または、Maria Lind, “The Curatorial” in Selected Maria Lind Writing, pp.57–66.

【*5】例えば2024年の5月に私が経験した「School of Common Knowledge in Zagreb and Ljubljana」という、主に東ヨーロッパの美術館群と、L’Internationaleというヨーロッパの美術館群による連合が共催する6日間のパイロットスクールにおいても、「脱インスティシューションをいかに目指せるのか」というセッションがあった。Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofíaの館長であるマヌエル・セガデ(Manuel Segade)氏の提案のもと、「美術館はもはや教会化している。それをどのようにまずは脱するのか考えたい」という方向性から議論が始まった。細かい内容は記憶にないが、そのときに感じた違和感としては、そもそもそのディスカッションは美術館内で開催されており、私とフィリピンからの参加者以外、ほぼヨーロッパからの参加者であったことだ。彼らを含むその地域は、体裁こそ脱ヨーロッパや脱美術館を標榜するにせよ、本当に「非インスティチューショナル」な枠組みを到底受け入れることはできないだろうと感じた。それが「ドクメンタ15」のあの炎上であり、相馬千秋氏がかつて語った「世界演劇祭2023」の実際のところだったように推測している。特に後者については、以下に詳しく顛末が書いてある。相馬千秋「世界演劇祭テアターデアヴェルトを自己批評的に振り返る」『新潮』2023年12月号、新潮社、2023年。あるいは、セゾン文化財団ニュースレター『viewpoint』第102号(2023年12月25日発行)に収録された「国際フェスティバル『世界演劇祭/テアター・デア・ヴェルト』を振り返る:孵化装置としての芸術祭」特集も参照できる。

【*6】このワークショップの滞在中、ときおりシュシとSMAチームの文化的差異——それは「非インスティチューショナル」であろうとするシュシと、制度的であることを脱しようとしながら本質的に美術館そのものである「インスティチューショナル」なSAMの違いかもしれないが——何度か目撃することになる。例えばそれは、後ほど登場するペラのMAIX Sauk Houseでやむを得ず発生したバッファの時間(ゲストが来場するまでの待ち時間)にSAM側が耐えられず、先にホテルに帰ってしまうという場面や、事前周知なしの急なスケジュール変更に対する不安視など、事前に設定された通りに進行しないプログラムの一部に対する抵抗感や違和感のようなものを感じているように見えた。それはもちろん、日本文化からするとSAMの対応は当然のように映るのかもしれないが、「待てる」インスティチューションと、「待てない」インスティチューションの違いはかなり大きい。ヘールト・ホフステード(Geert Hofstede)のリサーチで判明した通り、「Uncertainty Avoidance(不確実性回避)」のスコアが高い日本社会は、場合によっては「リスクを避け、ルールや規則を重視する」あまり、「待てない文化圏」である可能性が高い。それは「Slow Curation」と相性が悪い。

※上記URLはすべて2025年10月4日閲覧

執筆者プロフィール

堤 拓也(つつみ・たくや)

キュレーター

ICA京都プログラムディレクター/京都芸術大学准教授

2019年アダム・ミツキエヴィチ大学大学院カルチュラル・スタディーズ専攻修了。展示空間の構成だけに限らず、パフォーマンスを含む1回的な体験機会を生み出す一方で、アジアを中心とした非制度的な実践に関心がある。2018年より滋賀県にあるシェアスタジオ・山中suplexの共同プログラムディレクター。