所長ジャーナル|世界とはどこか?

Vol.002 新しい世界を開くーー「感覚の解放」展

文:片岡真実

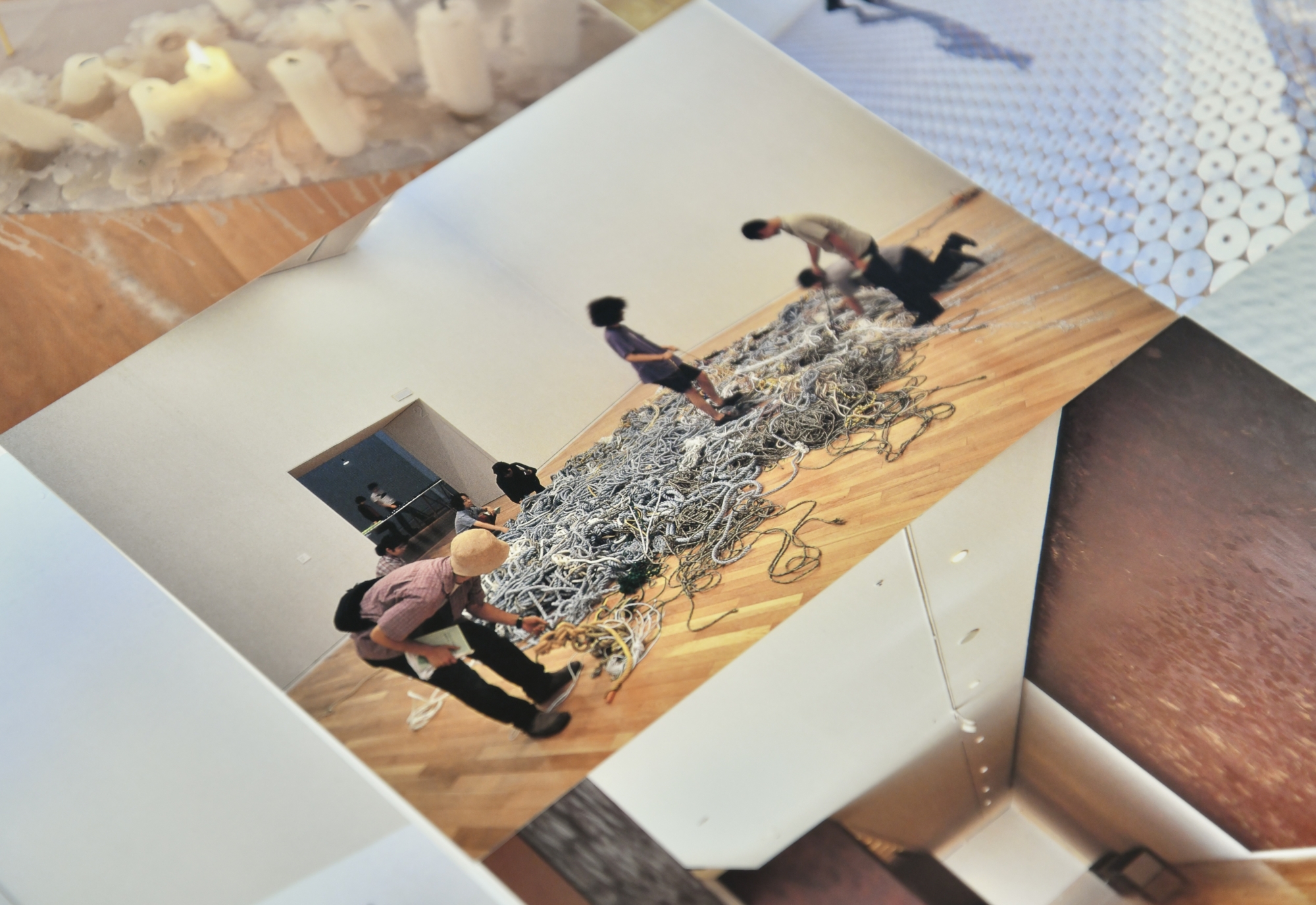

上記展覧会図録に付属の会場写真から

1992年、金融調査のほかに都市開発における文化施設の計画策定などを行うニッセイ基礎研究所で、東京・初台にある東京オペラシティのプロジェクトに携わることになりました。担当するのは1999年開館予定のアートギャラリーでした。当時27歳の私にとって、7年後に開館するスペースを具体的に想像することは難しかったのですが、20代を通してニューヨークを中心に北米やヨーロッパ各地で様々な美術館やアートスペースを見ていましたから、東京という世界の大都市に、「同時代のアートを見せる場所があるべきだ」という漠然とした、でも強い思いは持っていました。

東京オペラシティは官民共同開発による大規模開発区域です。公的セクターとしてはオペラ、バレエ、現代舞踊、演劇などを扱う新国立劇場があり、民間セクターとしては東京オペラシティビルの両翼にコンサートホールとアートギャラリー、そしてメディアアートを専門とするNTTインターコミュニケーション・センター(ICC)があります。プロジェクトに関わって間もなく、コンサートホールの芸術監督に武満徹さん[1930-1996]が就任されることになりました。武満さんは1950年代の「実験工房」にも関わり、現代アーティストとの親交も深く、音楽と美術の橋渡しができる方でした。そして、コンサートホールが現代音楽中心のプログラムになるのであれば、アートギャラリー側も現代アートのための空間になるのが自然だろうと思っていました。

日本における近現代美術館の歴史は、戦前に開館した大原美術館などの例を除けば、第二次世界大戦後に大きく開花しています。1951年には初の公立近代美術館として神奈川県立近代美術館が開館、翌1952年1月に民間のブリヂストン美術館(現アーティゾン美術館)、同年12月に初の国立近代美術館が東京に開館しました。明治維新以降、近代国家を目指して博物館や美術館を建設してきた日本ですが、コレクションを持った公立の近代美術館はなかなかできなかったのです。戦後の同時代アートは新聞社が主催したアンデパンダン展(無審査展)や国際美術展などを通して紹介されました。60年代には京都国立近代美術館も「現代美術の動向展」[*1]というシリーズで、まさに同時代のアートを紹介しました[*2]。1975年には西武美術館(1989年にセゾン美術館へ改名)[*3]が開館し、ジャスパー・ジョーンズ回顧展(1978)、マルセル・デュシャン展(1981)、ヨーゼフ・ボイス展(1984)など勢いよく海外の大物アーティストの展覧会を開催していきました。私の世代の美術関係者は西武/セゾン美術館から多くの恩恵を受けています。1979年には品川にバウハウスやアール・デコを彷彿する美しい美術館、原美術館が開館し、80年代を通して「ハラ・アニュアル」[*4]を開催。一方、バブル経済に沸く日本で印象派を初めとする泰西名画の展覧会が多く開催されるなか、同時代のアートはオルタナティブ・スペースと呼ばれる美術館以外の場所にじわじわと溢れ出てきました。佐賀町エキジビットスペース[1983-2000]、ICA名古屋[1986-1992]、東高現代美術館[1988-1991]、レントゲン藝術研究所[1991-1995]、ワコールのアートスペースSPIRAL[1985-現在]などワクワクする場所が個人や企業の出資で生まれました。その間に、公立美術館でも同時代のアートを扱う気運が生まれ、1989年には日本で初めて「現代」の名を冠した広島市現代美術館が開館。同年、名古屋市や横浜市にも美術館が開館。1990年には水戸芸術館に現代美術ギャラリーも開館しました。横浜市美術館では1994年にアメリカ人のゲスト・キュレーター、アレクサンドラ・モンローによる「戦後日本の前衛美術展」が開催。日本の戦後美術を初めて歴史化した展覧会として注目されました。1995年には大規模な展示空間を持つ東京都現代美術館が開館。70年代以降、全国各地に県や市のレベルでも美術館が開館しましたが、バブル経済崩壊後はさまざまなところに綻びが見えはじめ、1999年にはセゾン美術館が閉館。オルタナティブ・スペースも殆どが活動を休止していきました。

1992年から99年にかけての東京オペラシティ アートギャラリー(TOCAG)の計画は、このような経済や美術館に関わる動向の只中にありました。多くの刺激を与えてくれたカッコ良い場所が徐々に閉館していくのを見ながら、民間事業者6社が1995年に設立した東京オペラシティ文化財団がTOCAGを運営するにあたり、いかに経営的な持続可能性を担保できるのか、そのために、当時は集客が見込めなかった現代アートの展覧会にいかに幅広い観客を迎えることができるのかを考える必要がありました[*5]。同時に、TOCAGはコンサートホールの同時代性とも呼応する、国際的な同時代アートを見せる場所であるべきだという当初の考えは変わりませんでした。事業各社の担当者にも、現代アートは従来の絵画や彫刻といったメディアに限らず、空間全体を構成するインスタレーションや新しいテクノロジーを使ったアートなど幅広い表現があることを伝えたく、水戸芸術館現代美術ギャラリーの「長澤英俊展」視察を企画したこともありました。建設コスト削減のために自然光の入る天窓を無くすという提案が出たこともありましたが、それも国内外の展示室の事例を紹介して残せることになりました。貸しギャラリーとして機能させ、印象派の展覧会をやれば良いという声もありましたが、それでは美術館、ギャラリースペースとしての国際的認知度が下がること、印象派はすでに高額で保険料だけでも大変なことになることなども説明しました。コンサルタント会社として定期的に事業者向けに諸課題への対応策を提案・協議するわけですが、国際的に見ても意義のある場所を作ることがスペースに価値を与えるという思いは原動力であり続けました。

1996年には高層ビル部分が開業し、NTTインターコミュニケーション・センター(ICC)が開館、1997年にはコンサートホールが開業しました。さまざまな議論を経て、1996年度末には事業者のお一人である寺田小太郎氏のコレクションを「常設展示」とし、「企画展」では現代美術を中心とした若手作家の発掘・育成などに焦点を当てた運営とし、社会的に意義のある活動を展開することが合意されました。寺田コレクションの中核となる難波田龍起[1905-1997]を先行展示するために「難波田展示室」も設置され、当時目黒区美術館の学芸員だった正木基さんに小規模な企画シリーズをお願いし、いろいろ学びました。

実際にTOCAGのキュレーターを採用するタイミングになったとき、事業各社からも経験豊富な候補のお名前が挙がってきたのですが、プロジェクトの最初から想い描いていた「国際的な現代アートのための場」という風船が、それを手放した途端に全く別の方向に飛んでいきそうな気がして、一念発起。「やらせてください」と手を挙げました。こんな無謀なことをしたのは、後にも先にもこの時だけです。アーティストとの仕事としては、1996年に開業した東京国際フォーラムのパブリックアート選定事業を、ディレクターである美術評論家の篠田達美さんのサポート役として数年間担当していましたが、当時は自慢できる学歴も有力な親のコネも無く、美術館で働いた経験もない若輩者でした。それでも引き続きTOCAGの具体化のために働けることになり、周囲の方々の支援に今さらながらに深く感謝、としか言いようがありません。

早速「開館記念展」の準備が始まりました。最初の3本で国際的な現代アートの展覧会、寺田コレクションの中核を見せる難波田龍起展、国際的に活躍する日本人の現代作家個展という流れを作るべきだと考えました。その第一段が「感覚の解放展」[*6]でした。英国のアーニャ・ガラッチオ[1963-]、米国のクリスチャン・マークレー[1955-]、オーストリアのマルティン・ヴァルデ[1957-]、そして村岡三郎[1928-2013]の4名。視覚に多くを依存してきた近代文明に対し、嗅覚、聴覚、触覚、味覚といった五感を通して現代アートを考えたいという企画です。もちろんコンサートホールとの意味的な連動も意識しつつ、コンセプトの説明無くして誰もが楽しめる体験型の展覧会で、特定の地域、美術史上の時代や動向から見る美術の枠組みからも一旦離れてみたかった[*7]。アーニャは1992年のICAロンドンで真っ赤なバラ1000本を床に敷きつめた《RED ON GREEN》が放つ香り、クリスチャンはコンサートホールのロビーのパブリックアート、マルティンは1997年のdocumentaXで見た《Handmates》、村岡さんは1997年の東京国立近代美術館での個展「村岡三郎展:熱の彫刻 物質と生命の根源を求めて」などの記憶がひとつのパズルにパチッとはまる、という直観がありました。それぞれのアーティストに一人で会いに行って出品交渉。小規模ながらやる気に溢れた若いチームもできました。輸送や展示については東京スタジオさんやヤマトさんに教えてもらいながら、でした。

30年前後昔のことを振り返ってみると、自分の思考や視野を広げてくれる現代アートそのものには惹かれていましたし、アーティストのことも大好きでしたが、そもそもキュレーターや美術史の研究者を目指していた訳ではなく、「国際的な現代アートのための場を作る」ことに使命を感じていたのだと思います。そして実際にその機会を与えられ、具体化していくなかで、「場」を作るのは具体的な展覧会の集積であるということを学びました。ただその背景には誰かの強いビジョンや意志があり、それに向かって組織全体の歯車が上手に動き、生きているアーティストが参画し、財政的にも気持ち的にもエネルギーが注入され続けないといけない、ということも実感するようになりました。こうして私にとっての「新しい世界」が開かれていきました。

[*1] 現代美術の動向展(京都国立近代美術館)

1963年から70年まで毎年開催された、グループ展シリーズ。国公立の美術館がまだ少なかった60年代に、日本の現代美術の若手〜中堅作家を紹介する定点観測的な展覧会として、シーンの中で大きな役割を担っていた。京都国立近代美術館は、1963年に国立近代美術館の京都分館として「現代日本陶芸の展望ならびに現代絵画の動向」で開館。1967年に独立した。(編集注)

[*2]2023年には京都国立近代美術館で同シリーズを振り返る展覧会が開催された。また2019年には京都芸術大学大学院グローバル・ゼミで同シリーズのリサーチを展示した(「RESONANCES:現代美術の動向展・リサーチ」)。

[*3] 西武グループのアートに対する取り組みは、創業者の堤康次郎氏のコレクションを公開する「高輪美術館」(1962年開館)に端を発する。その後西武百貨店池袋店の催事場などで、ヨーロッパ美術展などを開催する流れで西武美術館が開館し、89年にセゾン美術館に改名、99年に閉館している。館蔵作品は、高輪美術館が81年に長野県軽井沢に拠点を移した軽井沢館(現:セゾン現代美術館)に引き取られている。同館では当時の貴重なコレクションの多くを見られる(2026年夏ごろまで長期休館中)(編集注)

セゾン現代美術館:COLLECTION

[*4]1980年〜90年まで全10回、原美術館で行われていた日本の若手アーティストを紹介するシリーズ企画展。当日のアーティストの重要な登竜門のひとつであり、ヤノベケンジ、森村泰昌、やなぎみわなど、関西の作家も多く参加している。90年代以降、「ハラ・アニュアル」は規模を縮小し、「ハラ・ドキュメンツ」という企画名で不定期に続いていた。(編集注)

[*5]当時のTOCAGの活動背景や詳細などは、詳細などは、武蔵野美術大学のインタヴュー・アーカイヴサイト“Culture Power”で、2000年に語られている。(編集注)

片岡真実(東京オペラシティ アートギャラリー旧キュレーター、現森美術館学芸員)×岡部あおみ、Culture Power

[*6]「東京オペラシティ アートギャラリー開館記念展 Releasing Senses 感覚の解放」東京オペラシティ アートギャラリー(1999.09.09 – 11.21)

[*7]片岡氏は1999年、本展のカタログに寄せた論考で以下のように語っている。益々混沌とする現代社会・世界と向き合うにあたり改めて、アートを通して育まれる自身の「感覚」に自覚的になりたい。(編集注)

「人間の感性は、聴覚や触覚など諸感覚を活用することによって研ぎ澄まされ、想像力も豊かになっている。そうすることで自分をとりまく環境がほんとうの意味で見えてくるようになったとき、異なる文化や環境にいる他者に対するわれわれの理解も広がり、自然の力あるいは人間の力を超越した何ものかに対する謙虚さや畏敬の念も生まれてくるのではないだろうか。」

『Releasing Senses 感覚の解放』「感覚の解放ー“見えない糸”のポテンシャル」(片岡真実)84頁より

(上記URLは全て2026年10月15日最終確認)本連載について

「所長ジャーナル|世界とはどこか?」は、ICA京都所長・片岡真実が体験した、過去の展覧会等を手がかりに、「世界」への認知・場所性を読み解いていくためのシリーズです。2025年度はキャリアの原点となるいくつかの展覧会を紐解きながら、世界とは何か、考えていきます。

執筆者プロフィール

片岡真実(かたおか・まみ)

ICA京都所長。京都芸術大学大学院教授。森美術館館長、国立アートリサーチセンター長。第9回光州ビエンナーレ(2012年、共同芸術監督)、第21回シドニー・ビエンナーレ芸術監督(2018年)、国際芸術祭あいち2022芸術監督を歴任。2014年〜2022年国際美術館会議(CIMAM)理事/会長。2017-2019年度京都芸術大学KUA・ANNUALディレクター。