Out of Kyoto

002 ルーマニアでブランクーシを観る

文:小崎哲哉

コンスタンティン・ブランクーシ(1876-1957)は、ルーマニア南西部オルテニア地方ゴルジュ県の村落ホビツァの農家に生まれた。カルパティア山脈南麓は、現在では砂漠化が危惧されているが、もともとは良材の産地で、樹木や炭焼きに因む地名も散見される。ブランクーシの祖父は農業の傍ら伐採も行い、大工仕事にも長けていた[*1]。

ホビツァのブランクーシの生家は焼失したが、同じ場所に復元され、記念館となっている

教え子ミリツァ・ペトラシュクが手がけたブランクーシの銅像。

トゥルグ・ジウのモニュメント制作を打診されたペトラシュクは依頼を固辞し、かつての師を推薦した。

少年ブランクーシは家出を繰り返し、県都トゥルグ・ジウに逃れては母親に連れ戻されていた。隣県ドルジュ県の県都クラヨーヴァまで逃げおおせ、酒場で職を得たのは13歳のときのこと。数年後に、手近にあった廃材で見事なバイオリンをつくり、周囲を驚嘆させた。1894年、酒場の主人や常連がスポンサーとなってドルジュ県立美術工芸学校彫刻科に入学。さすがにバイオリンは現存しないが、当時の作品数点がクラヨーヴァ美術館に展示されている。

1898年には首都ブクレシュティ(ブカレスト)の国立美術学校に入学する。卒業後、短期間の兵役とクラヨーヴァ滞在を経て、最後に列車に乗った以外は徒歩で(!)パリに向かう。オーギュスト・ロダンと出会うが「大樹の下では何も育たない」と言って訣別し、「本質」を追求して彫刻を変革し、イサム・ノグチらを育て、カール・アンドレからアントニー・ゴームリーに至るまでの後進に影響を与えたことを詳述する必要はないだろう。死の前年に、没後に生前と同様に復元することを条件に、未完の作品や家具を含む仕事場をまるごとフランス政府に寄贈。レンツォ・ピアノが再構築したアトリエをポンピドゥー・センターで観た人も少なくないはずだ。2024年には史上最大規模の回顧展がポンピドゥーで開催された。

その大回顧展を見逃した悔しさもあって、夏の終わりにルーマニアを旅した。故郷に残る巨匠の作品を観に行ったのである。テオドール・アドルノの言[*2]を俟たずとも、美術館は墓場のようなものだ(負け惜しみ)。いちばんの目当ては野外彫刻、特に《無限柱》だった。

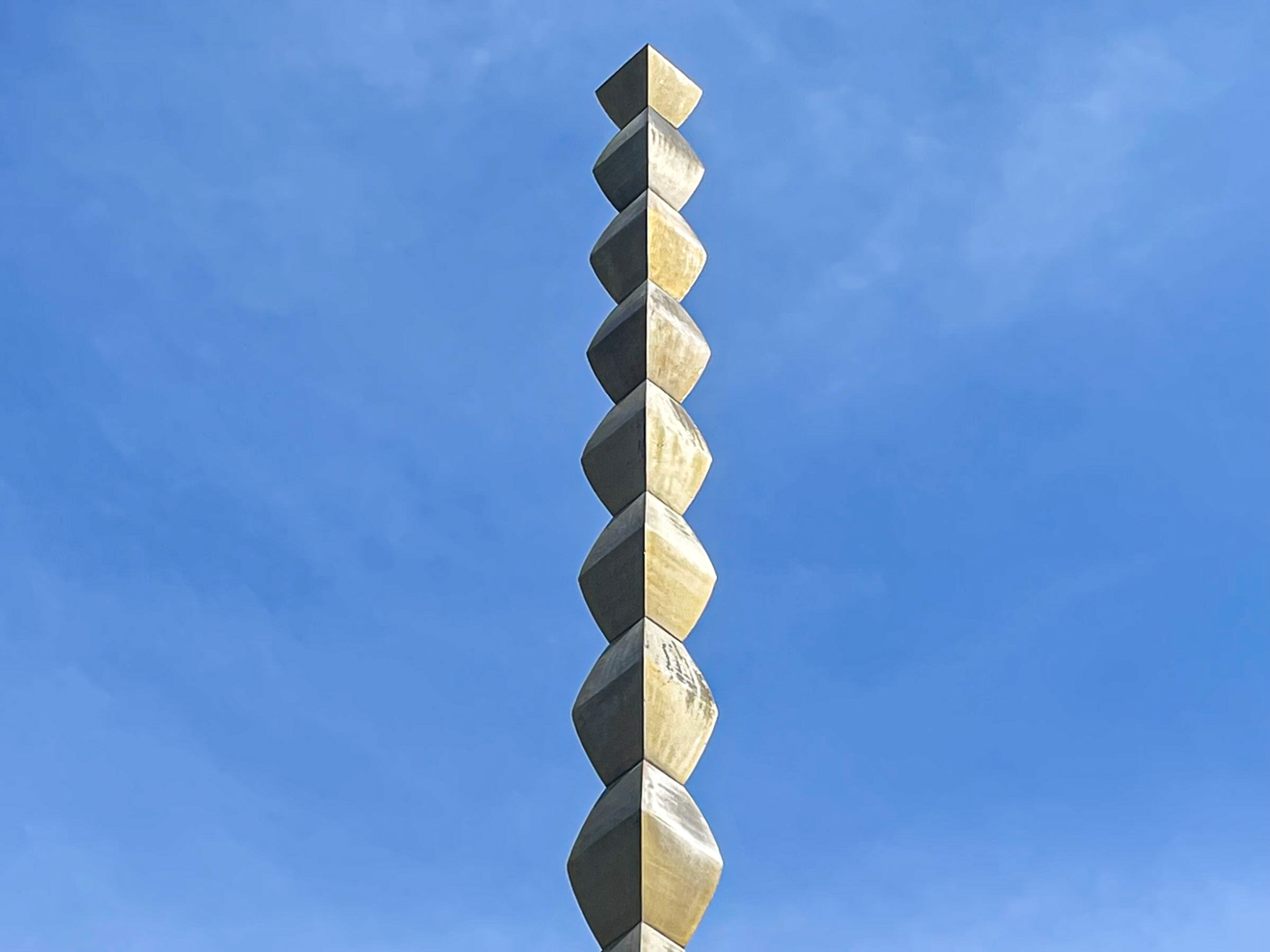

コンスタンティン・ブランクーシ《無限柱》(1937-38)

《無限柱》を含む『トゥルグ・ジウのブランクーシ彫刻アンサンブル』は、第1次世界大戦で没した地元の兵士を顕彰・追悼・鎮魂すべく1930年代後半に構想された。市内中心部を流れるジウ川の河岸からほぼ真東に伸びる、1・5キロメートルほどの軸線上に3つの作品が配置されている[*3]。最西端の市民公園に置かれた《沈黙のテーブル》は、直径2メートル強の円卓と砂時計のような形の丸椅子12脚から成る。同じく公園内の《キスの門》は高さ5・2×幅6・6メートルほどの堂々たる門。やはりブランクーシがデザインしたいくつかの椅子やベンチも含め、素材はいずれも石灰岩である。

《キスの門》。奥に《沈黙のテーブル》が見える

コンスタンティン・ブランクーシ《沈黙のテーブル》(1937)

ジウ川越しにカルパティア山脈が望まれる

「英雄通り」と名づけられた軸線の真ん中にはルーマニア正教の教会があり、東端のやや高台にある別の公園に高さ30メートル弱の《無限柱》が建てられた。ミルチャ・エリアーデが言うように垂直の世界軸(アクシス・ムンディ)[*4]として、水平の軸線の端から天に向かってすっくと伸びている。アンドレは「[《無限柱》は]地面の束縛という限界を超えて地下に下降した」[*5]と述べているが言わずもがなだろう。蒼穹を支える柱は「世界樹」にほかならず、大地をも支えていることは自明である。作品を構成する角錐形の鉄製モジュールは上下両端のみ半分の大きさ。彫刻と台座の関係を考え抜いた作家は、半分のモジュールを天地の双方を支える世界樹の根=台座に見立てたのではないか。

ホビツァに復元された作家の生家や近隣の建物を見ると、その確信は一層強まる。周知のように、モジュールの形はオルテニアに典型的な柱の引用なのだ。螺旋文様や反復する同一の形象から成る柱は、上昇性を含意しながら農家や教会を支えている。

復元された生家の柱

19世紀オルテニアの民家の柱(オルテニア民族博物館で撮影)

ブランクーシは「プロペラを超えるものをつくれるか」というマルセル・デュシャンの挑発に応えるかのように『マイアストラ』や『空間の鳥』シリーズを生み出したが、両者と《無限柱》に共通する主題「飛翔」には到達点たる天空とともに出発点たる大地が欠かせない。また、英雄たちは葬い後の会食が終わると此岸と彼岸の境をくぐり抜けて空の高みに向かうが、魂は天上に送られながら亡骸は地下にとどまるだろう[*6]。《無限柱》はヤコブの梯子であると同時に墓標でもある。

僕が訪ねたのは皆既月蝕の日だった

これらのモニュメント群は戦間期の国民自由党政権によって委嘱された。政治的な理由で生まれた芸術作品は——いや、そうでないものも——政治体制の変化に翻弄される。《無限柱》は共産党政権下の1950年代に、2度にわたって解体されそうになった。まずは1951年、トゥルグ・ジウの人民市議会が「コンクリートの基礎に埋め込まれた、美学を何ら有しない金属の柱」の破壊許可を国に求める。市は都市整備のための資材を必要としていた。

このときにはルーマニアン・アカデミーが賢明にも申請を却下したが、1953年に2度目の危機が訪れた。共産党の青年組織が、世界青年フェスティバルへの参加費を賄うために素材をスクラップ化して売却すべく《無限柱》を引き抜こうとしたのである。しかし党は高性能のロシア製重機を調達できず、国産のトラクターでは柱は抜けなかった[*7]。

何とか生き延びた《無限柱》は、1955年に「文化モニュメント・リスト」に加えられ、1965-66年と1976年には小さな修復が行われた[*8]。1965年に共産党書記長に就任した(そして1989年に処刑されることになる)ニコラエ・チャウシェスクは、当時ある程度は表現の自由を認めていたのだ。とはいえウィリアム・タッカーは、1972年に「当初の明るい金メッキ仕上げは、黒ずんだブロンズか木の色に褪色している」「現地での第一印象は、なおざりにされている不要なもの」「訪れる者はほとんどいないようだ」と記している[*9]。

1998年、ルーマニア政府とワールド・モニュメント財団によってアンサンブル全体の修復が決まった。同財団と世界銀行の資金援助もあり、2000年に修復作業は終了。《沈黙のテーブル》はジウ川の河岸に移され、作品を囲んでいたフェンスは撤去され、テーブルと《キスの門》への落書きは洗浄され、公園の芝生や植物は植え替えられ、歩道は再整備され、《無限柱》のモデュールは修理された上でオリジナルに近い色に塗り直された[*10]。その甲斐あってか、『アンサンブル』は2024年に世界遺産に認定された。

作家ゆかりの地に、作家と土地の双方に関わる主題と、作家の人生と土地の歴史に由来するモチーフを具える作品を設置する。コンセプトは深く、多層的である。紆余曲折を超えて評価が定まり、住民は作品のメンテナンスに努める。僕が訪れたときにはモデュールは再び色褪せはじめていたけれど、数組の新婚夫婦が式後に訪れていた。これは至る所で目にする「LOVE」や「Maman」の対極にある、パブリック・アートの理想的なありようではないか。

そう言えば、万博の「リング」は「アートだ」という評を眼にした。巨大なルーレットを象ったデザインは、これから歴史が形づくられるカジノを言祝ぐものとして見事である。日の丸や日本維新の会のロゴマークを引用したものでもあるのだろう。え? 違うの? そうじゃないんですか?[*11]

【*1】 拙文に記した伝記的事実の多くは中原佑介の好著『ブランクーシ』(1986)に依っている。「アンサンブル」については、シドニー・ガイストの論考(Sidney Geist, Brancusi: The Centrality of the Gate, in ARTFORUM, October 1973)と、《無限柱》の制作を助けたシュテファン・ジョルジェスク=ゴルジアンの娘のエッセイ(Sorana Georgescu-Gorjan, The wonderful story of the endless column, 1995)が参考になった。

【*2】 「あのいくつもある美術館というものは、代々の芸術作品の墓所のようなものだ」(渡辺祐邦+三原弟平訳『プリズメン』所収「ヴァレリー プルースト 美術館」1953/1996)

【*3】 かつては《無限柱》の30メートルほど先に「祝祭のテーブル」もしくは「最後のテーブル」と呼ばれる石造の円卓があった。1971年と1985年に現地を訪れた中原は、「全体に四という数が見られる」という理由でアンサンブルに「祝祭のテーブル」を加えるべきだと主張した(前掲書p.176)。《キスの門》から30メートルほど離れて《沈黙のテーブル》が設置されたことからは対称性へのこだわりが感じられる。だから中原の意見に与したいところだが、イオン・モチョイの研究(Ion Mocioi, Brâncuşi: Ansamblul Monumental “Calea Eroilor” Târgu-Jiu, 2002)によって公園の庭師が独断で設置したことが明らかになった。作家本人の指示が確認されていないこともあり、現在では2020年に開館した国立コンスタンティン・ブランクーシ美術館の外庭に移されている。

【*4】 鈴木登美訳「ブランクーシと神話」(1967/1975。エリアーデ著作集第十三巻『宗教学と芸術』所収)

【*5】 Diane Waldman, Carl Andre, 1970

【*6】 キリストの「最後の晩餐〜十字架の道行き〜磔刑〜復活」も重ねられているだろう。

【*7】 Alin Ion, Omul care a încercat să dărâme Coloana lui Brâncuşi,” in “Theologhia, November 21, 2009

【*8】 Dragos Gheorghiu, Brancusi’s sculptural ensemble: from Târgu Jiu and its reception in time, in ARKEOS – Perspectivas em Diálogo, vol. 57, 2024

【*9】 William Tucker, Brancusi at Turgu Jiu, in Studio International, October 1972

【*10】 Richard Newton, Reclaiming Sacred Space, 2006

【*11】 我ながらイケてるオチだと思ったら、デーブ・スペクター氏がすでに同じネタを披露していた。さすがデーブ!

※上記URLはすべて2025年10月20日閲覧

本連載について

「Out of Kyoto」では、著述家/アーツ・プロデューサーの小崎哲哉氏が芸術や文化の話題を取り上げていく。歴史を参照しつつ、現代における表現のあり方を探る連載となる。

執筆者プロフィール

小崎 哲哉(おざき・てつや)

著述家/アーツ・プロデューサー。2000年にカルチャー・ウェブマガジン『REALTOKYO』を、2003年に現代アート雑誌『ART iT』を創刊し、あいちトリエンナーレ2013ではパフォーミングアーツ統括プロデューサーを担当。2012年9月から2020年12月まではカルチャー・ウェブマガジン『REALKYOTO』の発行人兼編集長を、2021年2月から2025年3月までは同『REALKYOTO FORUM』の編集長を務めた。編著書に20世紀に人類が犯した愚行をまとめた写真集『百年の愚行』『続・百年の愚行』、著書に『現代アートとは何か』『現代アートを殺さないために』などがある。2019年にフランス共和国芸術文化勲章シュヴァリエを受章。