AIRと私④

日常生活から生まれるインスピレーション

文:柴田尚

当時、北大生だった村岸宏昭が主演。音楽や美術作品のアーティストで俳優ではなかった彼にとって、最初で最後の映画出演作品となった。

ロケ地は冬の北海道、背景の山は蝦夷富士こと羊蹄山。

前回の「AIRと私③」では、日本のアーティスト・イン・レジデンス(AIR)創世記の地図の復元……という、少し俯瞰したマクロな視点で日本のAIR史を語ってみたが、今回はミクロな視点で、レジデントとの「日常生活と創造」の関係を語ってみたい。

筆者は、代表を務めるNPO法人S-AIR(エスエア)を中心に、いくつかのプログラムで長年、滞在制作の現場に関わってきた。AIRという環境支援を行う文化事業の魅力のひとつは、その日常生活の中にあると言っても過言ではない。かりそめの住人であるアーティスト達がどうやって未知の土地と出会うのか。そのカルチャーギャップの中で感じる真新しいインスピレーション(閃き)に触れること。それこそが、滞在制作における「創作の種子」に他ならない。そこに立ち会う瞬間は、受け入れ先であるわれわれにとっても地域文化の再発見となる醍醐味を宿している。

ロイストン・タンと分別ゴミ

2004年、シンガポールの若手映画監督、ロイストン・タン【*1】による、真冬の北海道で滞在制作が始まった。

「常夏の国、シンガポールから極寒の冬の札幌に来たら何を撮るのだろう。」

素朴な興味を持ち、S-AIR事務局スタッフや数人の地元アーティスト、同時期に滞在していた外国人レジデントなどが、短編映画の撮影ボランティアとして参加した。もちろん、みな素人のスタッフである。2004年、シンガポールの若手映画監督、ロイストン・タンによる、真冬の北海道で滞在制作が始まった。事前情報としては、「心を盗まれた猿についての作品」という、真面目なのか冗談なのかわからないようなテーマ説明しかなかった。吹雪も伴う過酷な厳寒のロケ撮影だったのだが、われわれには、これから生まれる作品が悲劇なのか喜劇なのかさえもわからなかった。

日曜日-ゴミは出ない。月曜日-燃えるゴミ。火曜-資源ゴミ。水曜日-ゴミの日ではない。木曜日-燃えるゴミの日。金曜日-燃えないゴミ。土曜日……今日は何をしていますか?

この詩は、この短編映画『Monkeylove -モンキー恋-』の最初のナレーションの一節である。ゴミの分別は、どこのレジデンスでも、初めて滞在するレジデントを受け入れる際、最初に説明する暮らしのマナーのひとつではないだろうか。シンガポールのゴミの分別は知らないが、綺麗好きな日本の細かなゴミの分別は、特に初めての日本暮らしを経験する海外のレジデントにとっては、その土地で触れる最初の生活習慣のひとつだろう。ゴミの分別と曜日の進行は、異国での生活の時間経過を物語る。そして、それは時として離れている人の生活も連想するのかもしれない。

完成したわずか9分の短編作品には、喜劇と悲劇だけでなく、ドキュメンタリーとフィクション、ビデオと8ミリ……様々な要素が複雑に混ざった映像詩のような作品が生まれた。作家自身も「作ったことのない作品」というこの短編映画作品は、滞在から3年後、物語に漂う喪失感とどこかシンクロしたような、あっけない主演青年の不慮の事故死をきっかけに、ヨーロッパ最大の短編映画祭(クレルモン=フェラン国際短編映画祭)に出品されることになる。「俳句のよう」と評されたこの作品は、ラボ(実験映像)部門の最高賞(2007)を受賞した。

ヨンチア・チャンとシジミの味噌汁

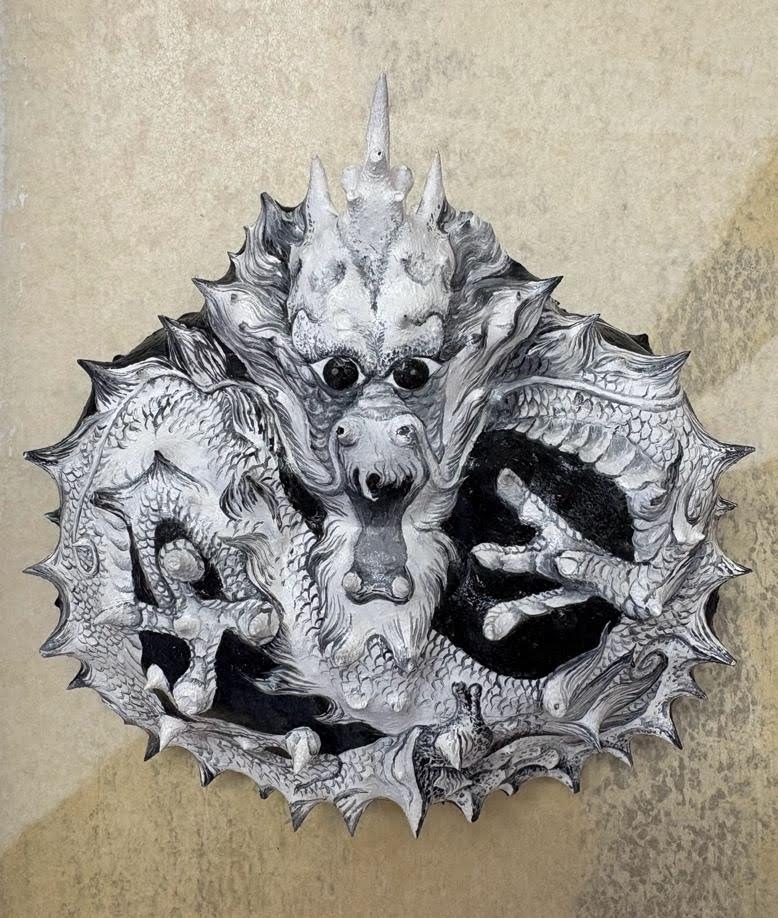

図2. Chang Yoong Chia, Dragon Drop Child, 2017

図2の写真《Dragon Drop Child》は、2017年からS-AIRの事務所に飾られている龍のようなオブジェである。マレーシアから来たレジデント、チャン・ヨンチア【*2】(2008年、2017年、2019年来道)が残して行った作品だが、何の支持体に絵を描いているかわかるだろうか。ススキノの居酒屋でもらった北海道の花咲ガニの甲羅である。彼は日常生活の中の身近な素材で幻想的な作品を創り出す作家で、落ちている木の葉をベースとした影絵を伴う緻密な平面作品、大量の使用済みの切手だけで作られたコラージュ絵画、中にはシロアリの羽で作られたものや、犬の頭蓋骨など、日本人にとっては見たことがないような素材を用いた作品もあったりするが、これもそれぞれの土地の日常の中の素材なのである。日本人も古くから、自然の素材を用いた作品を作ってきたが、この作家と自然との距離感はもっと濃厚で幻想的な気がする。日本とマレーシアの自然観の違いなのか、個人の特質なのかは不明なのだが。

彼にとって、北海道のシーフード(海の生物?)は身近に手に入る興味深い素材だったようだ。図3《Those that are together, Those that are apart》(一緒にいる人たち、離れている人たち)では、なんと北海道で食したシジミの味噌汁が素材となっている。驚くことに、その小さな貝ひとつひとつに絵が描かれている。彼にとって、生まれて初めて経験したのかと思われる、この「小さな貝の料理」は、何かの特別なインスピレーションを与えたようだ。ちなみにこの写真、2018年に開催されたマレーシア国立美術館の個展【*3】で展示された時に撮ったもの。まさか、札幌で食べたシジミの味噌汁が、遥か異国の国立美術館で展示される作品になるとは思いもよらなかった。

図3. Chang Yoong Chia, Those that are together, Those that are apart,(一緒にいる人たち、離れている人たち) 2017

アレキサンダー・ディミトリエヴィッチと仏壇

最後に紹介するのは、残念ながら作品としては消化できなかった事例。しかし、「生活から生まれるインスピレーション」として、とても印象的なエピソードだったのでここに記しておく。

2002年に来札したアレクサンダー・ディミトリエヴィッチ【※4】は、ユーゴスラビア内戦を経験した作家であった。戦時下を生き延びてきたこともあり、ゴミ拾いを趣味にしていた。彼は毎日のように様々なものを拾ってきた。1960年代のメディア論の本、漫画、アダルトビデオ (まあ、破けてもいなく、製品として壊れているわけでもない文化的なもの)これは、彼にとってはゴミではなく、宝物に見えたのかもしれない。受け入れ団体としては、ゴミをアパートに持ち込まれるのは、あまり、いい気持ちはしなかったが、「作品として何かに化けるのかも……」と楽しみにしている面もあった。ところが!である。ある日「すごく日本的ないいものを拾ったので見にきてほしい」というので、アパートに見に行ったところ、そこにはなんと仏壇(図4イメージ写真)が。

図4.日本の仏壇(イメージ写真) 実際に拾ってきたものはもう少し渋い感じだった。

出先については尋ねるまでもなかった。アパートの前が大きなお寺であったからだ。ゴミのように放置されていたのだと思うので、たぶん、檀家さんがお寺に頼んで魂抜きしたものを放置してあったのだろう。さすがにわれわれスタッフはビックリして、これはまずいのではないかと慌てていると、その気配を感じて、「自分は何かよくないことをしたのか」と。そう聞かれると説明に窮した。たぶん、これは犯罪かと言われると、すでにゴミになっているので、そうではないかもしれない。しかし、通常日本では、タブーだと思われる行為だろう。しかし、なぜ、タブーなのかを説明しなければならない。

「これは、死んだ人と会う場所で……」

「? 墓なのか」

「いや、そうではいないのだけど……」

とんちんかんなやりとりが続く。

そもそも「仏壇とは何なのか?」。そこにいる誰も考えたことがなかった。

後で調べてみたのだが、元々、古代インドでは、土を積み上げて「壇」を作り、そこを神聖な場所として「神」を祀っていたそうで、雨風を防ぐために屋根がかけられ、それがやがてお寺となったようだ。それをポータブル版ミニ宗教施設の程で、家庭に置ける様式にしたのが現在の日本の仏壇。これは江戸時代以降らしい。

仏教国どこにでも同じものがあるわけではなく、それぞれの国で似たような意味を持つ祭壇があるところもあれば、中国のように宗教を否定した文化大革命で、多く喪失した国もあるようだ。【*5】

たしかに、今回の「仏壇」は日本的な文化らしいが、たとえ捨てたものだとしても、元の持ち主からすると死者への念や思いの詰まったもの。他人が勝手に作品に使ったりすると・・・やはり、作品の素材としては、取り扱いが難しい。

結局、アレクサンダーは、周りの日本人があまりにも動揺したのを見て、驚き、すぐに元置いてあった場所に返してきた。そしてその後、この話をされるのをすごく嫌がったのであった。

日常生活におけるものの価値について

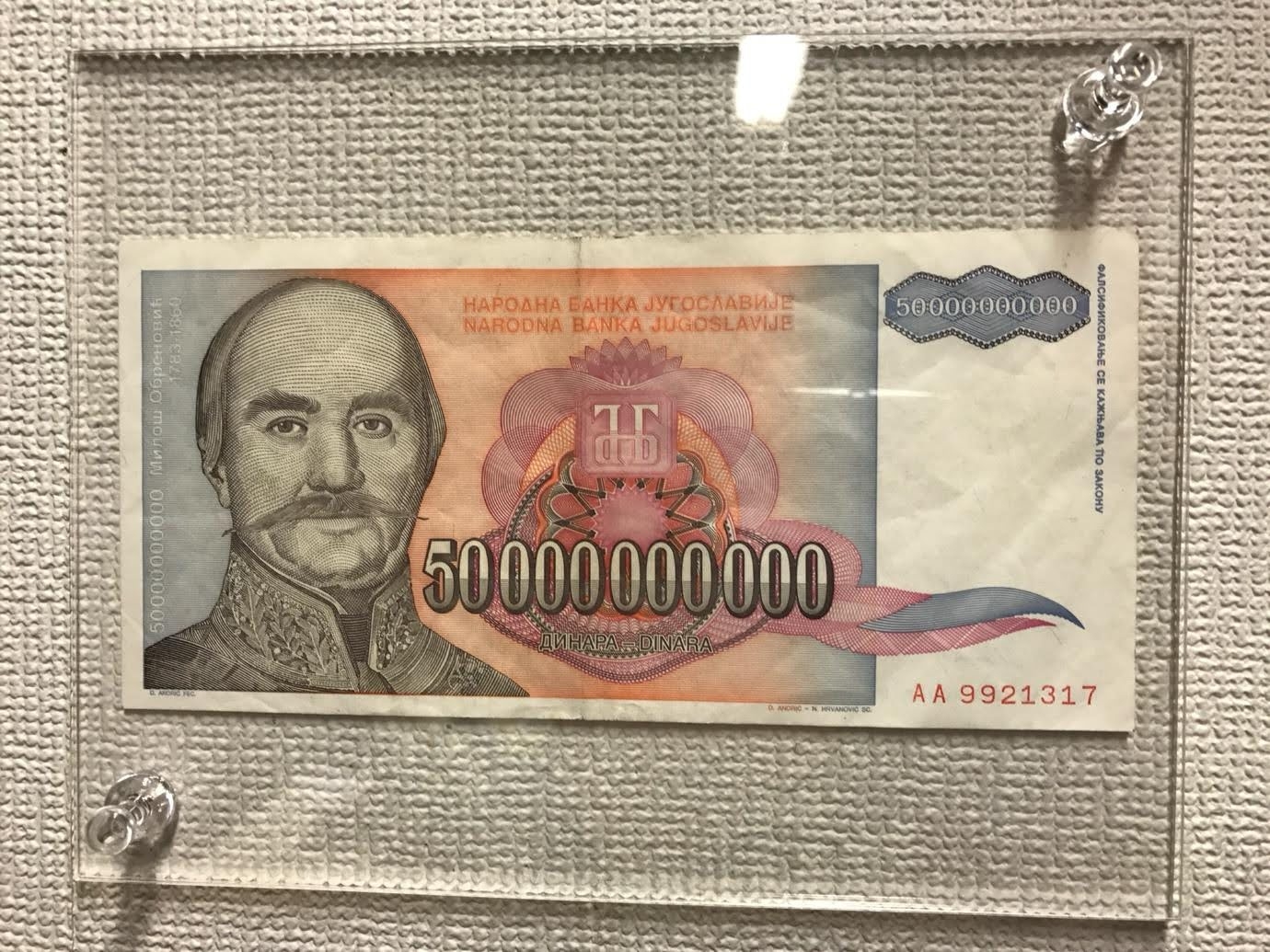

図5. 旧ユーゴスラビアの50,000,000,000 DINAR(ディナール)紙幣

「ゴミとは……ものの価値とはなんだろう……」

仏壇だけでなく、アレキサンダーの行為には、他にも考えさせられることが多かった。

図5は、彼が名刺の代わりに配っていた旧ユーゴスラビアの紙幣である。50,000,000,000 DIANA(ディナール) -100万%のインフレという、史上もっとも0が多く並んだお札で、いわゆるハイパーインフレーション紙幣と呼ばれるものらしい。元々レストランで夕食が食べられるくらいの価値があったが、一ヶ月後には紙屑になって、外を舞っていたと。つまり、“ゴミ”になってしまった紙幣である。そして、その直後に内戦が起こった。

彼はこの史実を訴えたかったようで、名刺代わりに、どこでもこのお札を配りまくっていた。

戦争や災害に見舞われたアーティストにとって、AIRは生きる手段そのものである。今もウクライナやガザなどからもこの制度を使って、別の土地で暮らす多くの作家がいると思われる。

アレキサンダーもそうやって生き延びてきたようだった。自国の内戦を起こした軍部を糾弾するような政治的な作品を作っていたが、あまりにも平和すぎる札幌に来て、自分は何を表現したらよいか戸惑っていたようだった。

「戦争」は、日常生活を破壊し、ものの「価値」を破壊する。「ゴミ」とは、生活の中で価値がないものとして捨てられるもの。アートに興味がない人にとっては、売れない作品はゴミのようなものかもしれないが、資本主義社会において、もっとも信じられたりするお金も、時としてゴミになるのである。

アーティストは、人が「ゴミ」として捨てるものに命を与えて作品にしたりする。人によっては、そのゴミが 「宝」になったりもするのだ。つまり、アートには、“ものの価値を変える力”があるとも言える。AIRを運営していると、日々のアーティストとの交流の中で 「日常の価値」の意味もまた再発見しているような気がする。

【*1】 Royston Tan:1976年生。シンガポールの映画監督、俳優。短編映画で数々の映画賞を受賞する他、『3688』(2015) 『81』(2021)など、長編映画も制作している。『歌え!パパイヤ(原題:881)』は、第80回アカデミー賞シンガポール代表として出品されている。2020年と2023年にシンガポール建国記念日パレードのクリエイティブディレクターを務めた。

【*2】Chang Yoong Chia:1975年生。マレーシア、クアラルンプール在住のアーティスト。

2008年、2017年にはNPO S-AIRの招きで札幌に、2019年にはウイマムプロジェクトにおいて、北海道白老町で滞在制作を行なっている。2018年には、マレーシア国立美術館で100点以上の作品による個展「SECOND LIFE」を開催。トークゲストとして、筆者も招かれた。

【*3】 CHANG YOONG CHIA: Second Life, National Art Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia (編集注)

【*4】 Aleksandar Dimitrijevic:1955年生まれ。ユーゴスラビア、ベオグラードを中心に活動。ユーゴスラビアの政治状況や社会情勢をテーマにした作品を作っており、2002年の札幌滞在時は、セルビア人右翼が街に書いた馬鹿げたメッセージからヒントを得て、作品化した。彼のいたセルビアは2003年にセルビア・モンテネグロとして改称され、2006年に両国が分裂して解体された。作家の近況は不明。

【*5】例えば韓国では儒教的な祖先祭祀(チェサ)の文化があり、家庭に位牌や祖先などを祀る「神主棚」があったが、20世紀以降の近代化や都市化、キリスト教の急速な普及などに共なって、多くの家庭で常設の祭壇が失われている。またモンゴルもチベット仏教の影響で家庭に仏像や祭壇を祀る習慣があったが、ソ連影響下にあった時代に共産主義体制の影響で家庭祭壇が破壊されている。現在、日本に近い形で仏壇文化を持つものとして、ベトナムの「祖先祭壇(bàn thờ tổ tiên)」などがあげられる。(編集注)

「AIRと私」関連記事

AIRと私① アトリエとしての札幌 ―「水の波紋95」より【前編】

AIRと私② アトリエとしての札幌 ―「水の波紋95」より【後編】

執筆者プロフィール

柴田尚(しばた・ひさし)

NPO S-AIR代表

AIR NETWORK JAPAN 会長

北海道教育大学岩見沢校 アートプロジェクト研究室教授

札幌アーティスト・イン・レジデンス(現S-AIR)実行委員会時代から現在までの26年間に37カ国106組以上の滞在製作・調査に関わる。また、14カ国へ日本人作家24組を滞在制作派遣している。2014年度より、北海道教育大学岩見沢校教授(アートプロジェクト研究室)となる。また、2012年レズ・アルティス総会2012東京大会実行委員ほか、日本各地のAIR組織のネットワーク「AIR NETWORK JAPAN」の活動にも取り組んでいる。その他、様々なアートプロジェクトやアートスペースの立ち上げにも関わる。

共著に「指定管理者制度で何が変わるのか」(水曜社)「廃校を活用した芸術文化施設による地域文化振興の基本調査」(共同文化社)「アーティスト・イン・レジデンス-まち・人・アートをつなぐポテンシャル」(美学出版)がある。

代表を務めるNPO法人S-AIR は、2008年国際交流基金地球市民賞受賞。