文化時評37

アート台北2025での発見

文:清水 穣

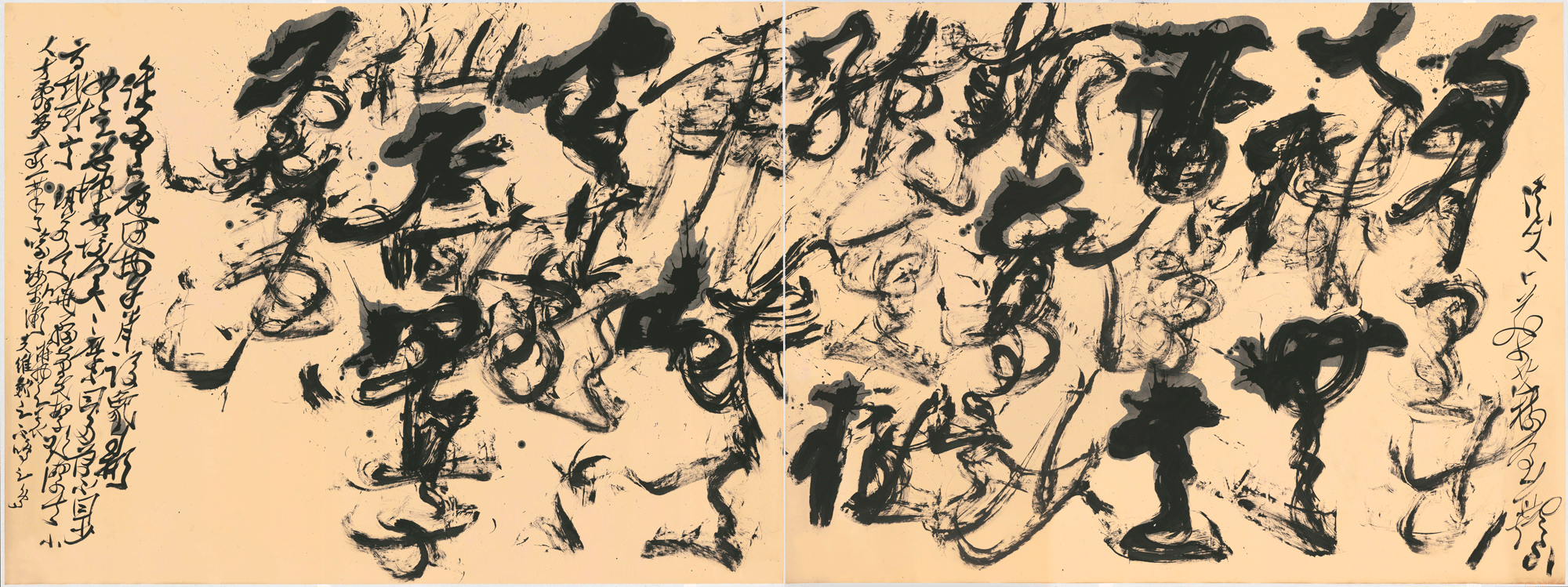

Courtesy 羲之堂(Xi Zhi Tang Gallery)

1993年から途切れなく開催されているアート台北は、アジアで最も歴史の長いアートフェアである[*1]。アート・バーゼル香港(2013-)、台北當代(2019-2025)、フリーズ・ソウル(2022-)といった国際ブランドの参入に押されて、ここ10年ほどローカルな市場に沈んでいた感があったが、今年のアート台北は、台北當代の終了や前回のフリーズソウルの不振に現れたアジアのアート景気の停滞ないし後退を傍目に、老舗の堅実さとでも言うべきか、大衆迎合路線とも異なる独特の本領を発揮していた。

たしかに、欧米のトップギャラリーのトップアーティストを欠くアート台北では ―KIAFや東京アートフェアもそうだが― 基本的にローカルなレベルでの売れ筋作家が並んでいる。無恥なコピーキャットが、既視感満載の工芸的な通俗性を振りまいているばかりで、彼らが次代のアートワールドを牽引するべくもなく、厳しいコレクターならばその有り様に目が腐ると放言するだろう。出展作家の大半は現実的なアート職人であって、アート・バーゼルに代表されるトップマーケットの下のいわばB級アートマーケットで生き延びようと計算する存在である。「作品」が通俗コレクターに受けて売れさえすれば、亜流と蔑まれようがシミュラークルと呼ばれようが、アニメキャラ(ジブリ、江口寿史、藤子不二雄…)に動物キャラ(熊に兎に鹿…)、癒しの風景画(海、空、雲、森…)、美女・美少女(いまだに男性目線!)、精密画法の静物画、流行りのタペストリー、トゲトゲ・くねくね・キラキラのオブジェ(カラスと同じ趣味!)が、ひたすら反復される次第である。その耐え難い画一性は、このレベルのアートフェアの十八番であるから珍しくもない。そしてアート台北も基本的には、そういうギャラリーと作家たちに支えられているのであった。観客動員は盛況で、売上も堅調だったと聞くが、売れ筋を相応の価格(高くて数百万円まで)で多売すれば、盛況で堅調に終わって当然であろう。B級市場に迎合し依存するこの体制は、どこのローカル・アートフェアでも変わりはないので、そこにアート台北2025の本領があるわけではない。

今年のアート台北には、ほかの香港やソウルと比べても、飛び抜けてレベルの高いジャンルがあった。それは前衛書である。近年、70年ぶりに書と現代美術の世界が接近し、前者が後者に吸収されつつあることについては、本欄でも言及した(CC28「NI本GOWO巡RU政治 ― 曽田浩隆の言語アート」参照)[*2]。実際、今年のバーゼル香港でも、フリーズ・ソウルでも、いくつかのブースで書の進出がみられた。しかし、香港とソウルのアートフェアに展示されたアジアの現代書は、日本のギャラリーから出展された井上有一や森田子龍のような巨匠を除けば、例外なく古臭い抽象書であって、日本のASC(Art Shodo Contemporary)のようにポスト井上有一の表現を追求する姿勢は見られなかった。それが、今年のアート台北では見られて、しかもすべて文字書だったのである。ASCでさえ抽象書の余地を残しているというのに、アート台北が推す現代書は、断固として文字に基づいていた。

振り返れば、清朝(1644-1912)盛期の18世紀には、すでに近代書 ―西欧のモダンアートの影響下に生まれたのではない近代書― が誕生していた。石川九楊によれば、楊州八怪とりわけ金農(1687-1763)と鄭燮(1693-1766)、さらに楊法(1696-1752?)において、長い歴史を通して「折法(せっぽう)」[*3]に基づき折法によって(二折法から三折法へさらに多折法へ)進化してきた書は、無限折法(折法の解体)へと突き進み、文字を折法から解放し、書という芸術を自立させたのであった。

無限の自由を獲得することによって、書は自己組織し、自己運動する段階、つまり自立の近代に突入した。[…] 書が初めて芸術表現として独立することが可能になったのである。また、このとき、言葉を書きつけるところに自動的・付随的に書が誕生するという自明性は解体された。毛筆で詩文を書きつけることが必ずしも書の誕生を意味せず、逆に、筆触の表現力が詩文の表現力に匹敵する、あるいは上回るまでに至ったのである。(石川九楊編『書の宇宙』第21巻、二玄社、2000年、11頁)

いわゆる戦後前衛書に見られるような、筆触が劇作法(演劇的な展開の必然性)を欠いて、いたずらに書が筆触の遊戯化へと無限に退嬰する可能性は、実に、この清朝の金農の無限折法・無限微動筆触に同時に宿ったのである。(同書8頁)

書の解放、それに伴う文字書と抽象書の葛藤はすでに18世紀にあり、それはまっすぐに明治期の中林悟竹や副島種臣の前衛書へと通じている。他方で、朝鮮半島では500年以上前にハングルが生まれ、やがて漢字文化とは異なる文字圏へと移行していったし、本家の中国は戦後、簡体字の導入と文化大革命によって中国書の歴史的本流から切れてしまった。繁体字を使い続けて、書の歴史的連続性を保ちえたのは 台湾、香港とマカオ、そして戦前の日本だけだったのかもしれない[*4]。それなのに、戦後日本の前衛書は、明治期に存在した歴史的連続性の上の前衛書を忘却し、代わりにモダンアートからの表面的な ―「網膜的な」― 刺激に過剰適応した徒花だった、と。

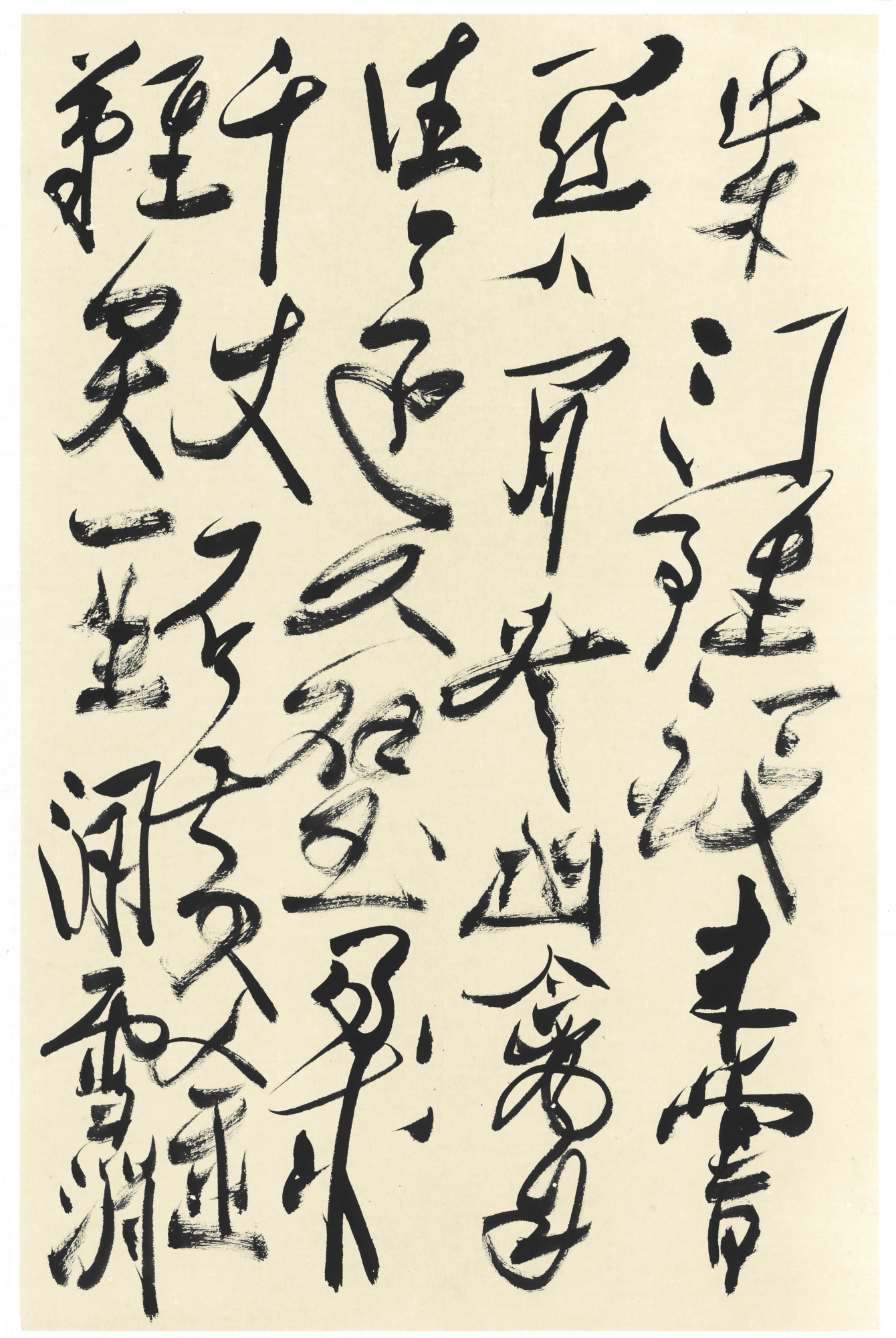

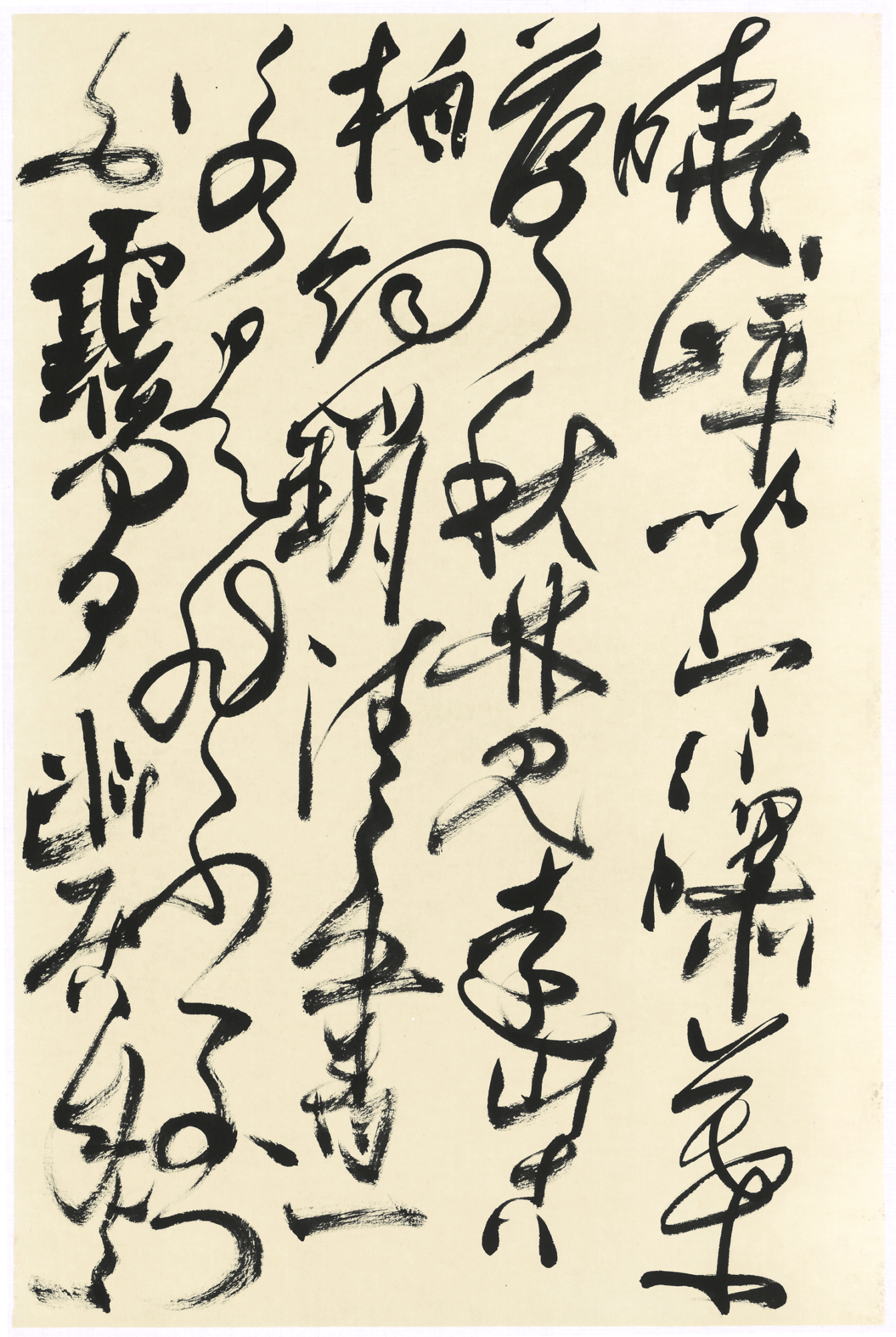

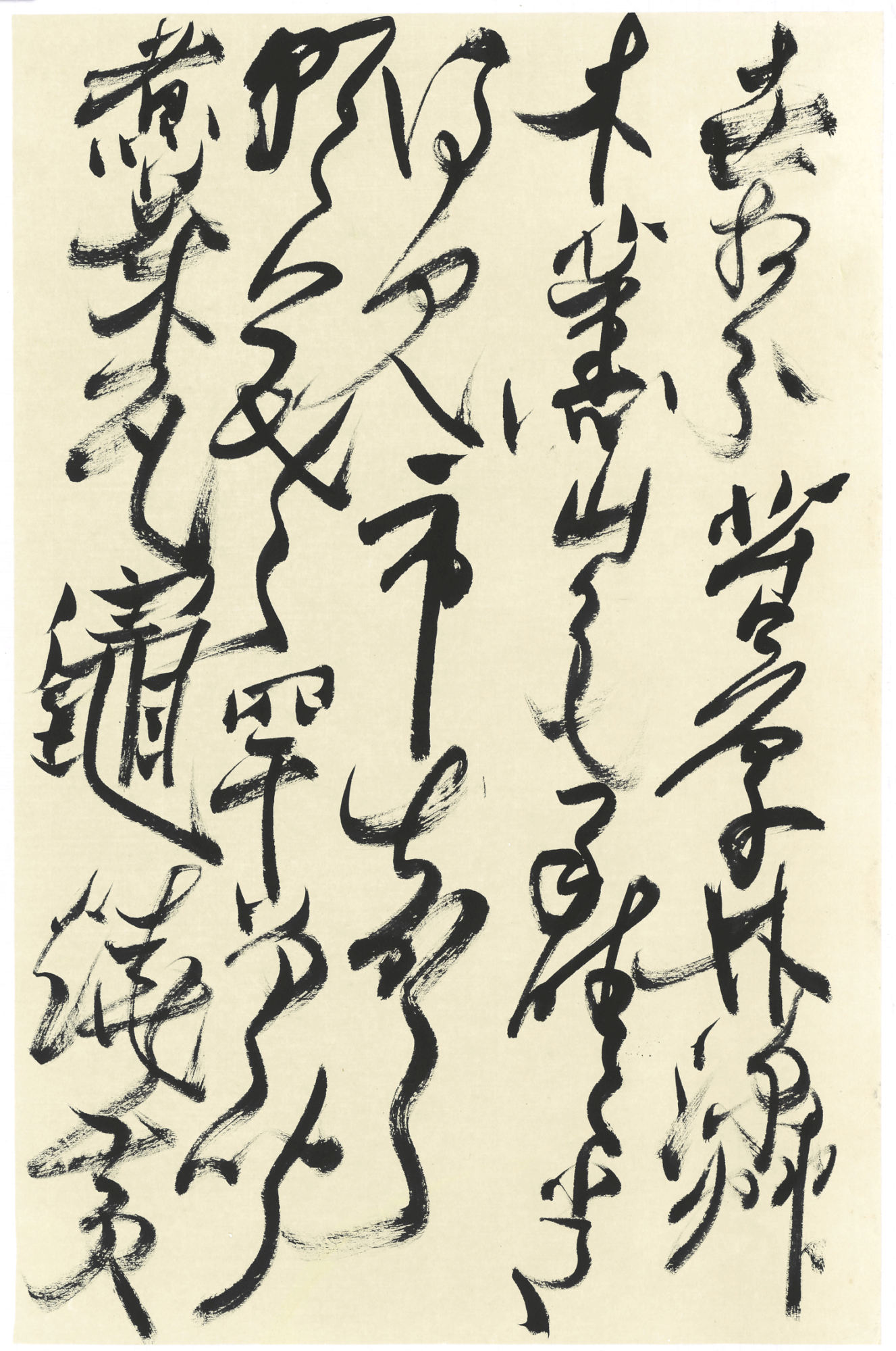

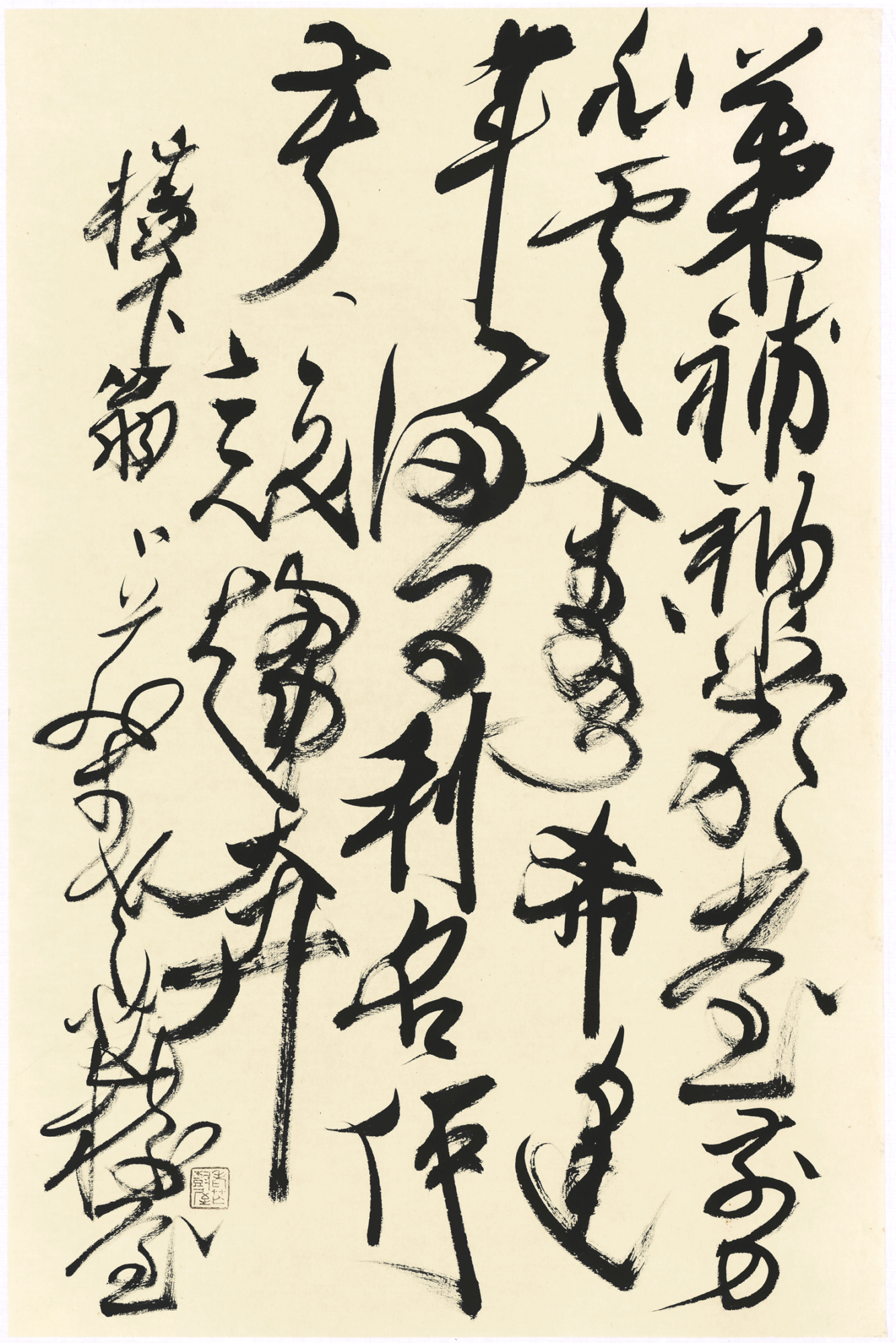

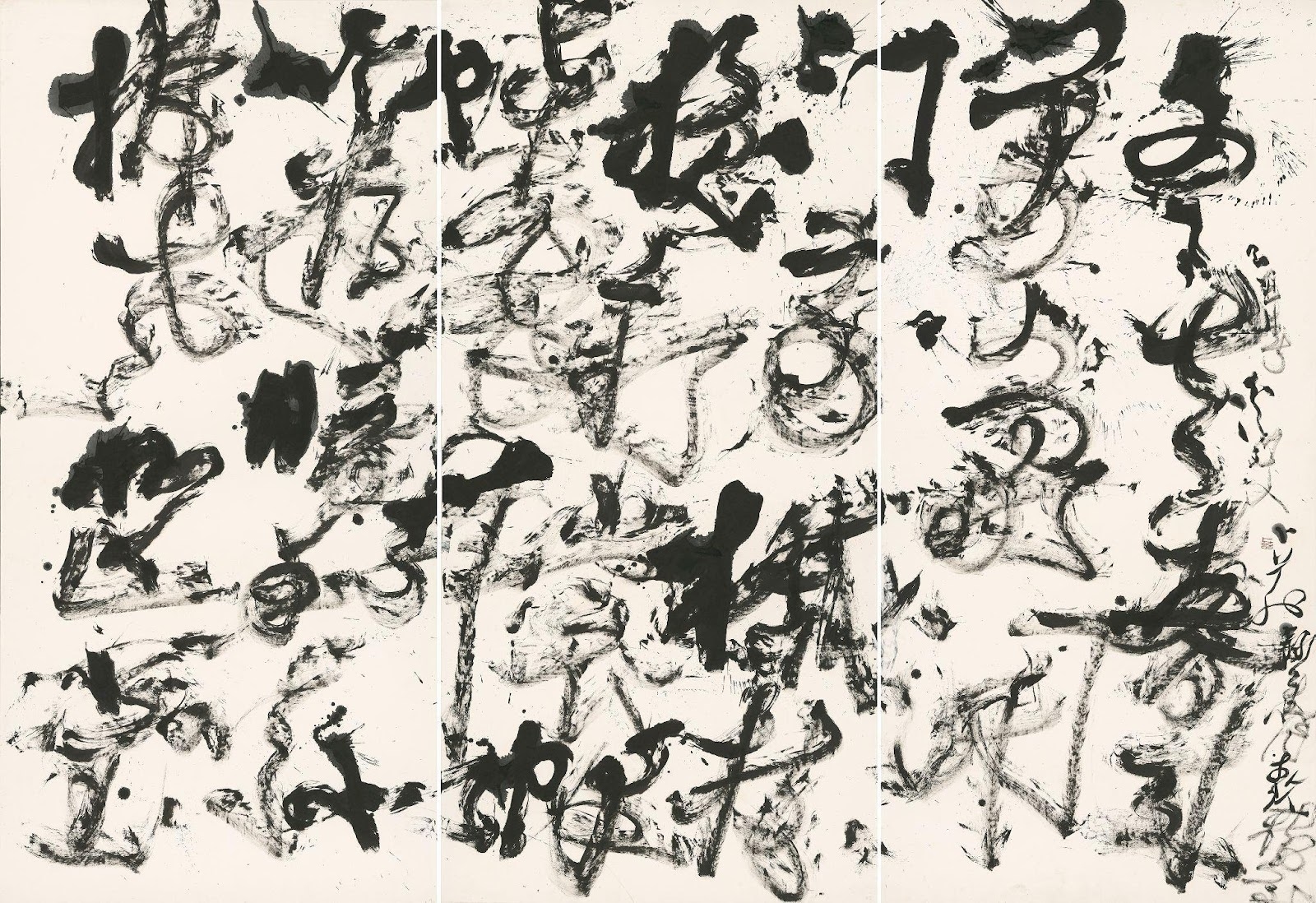

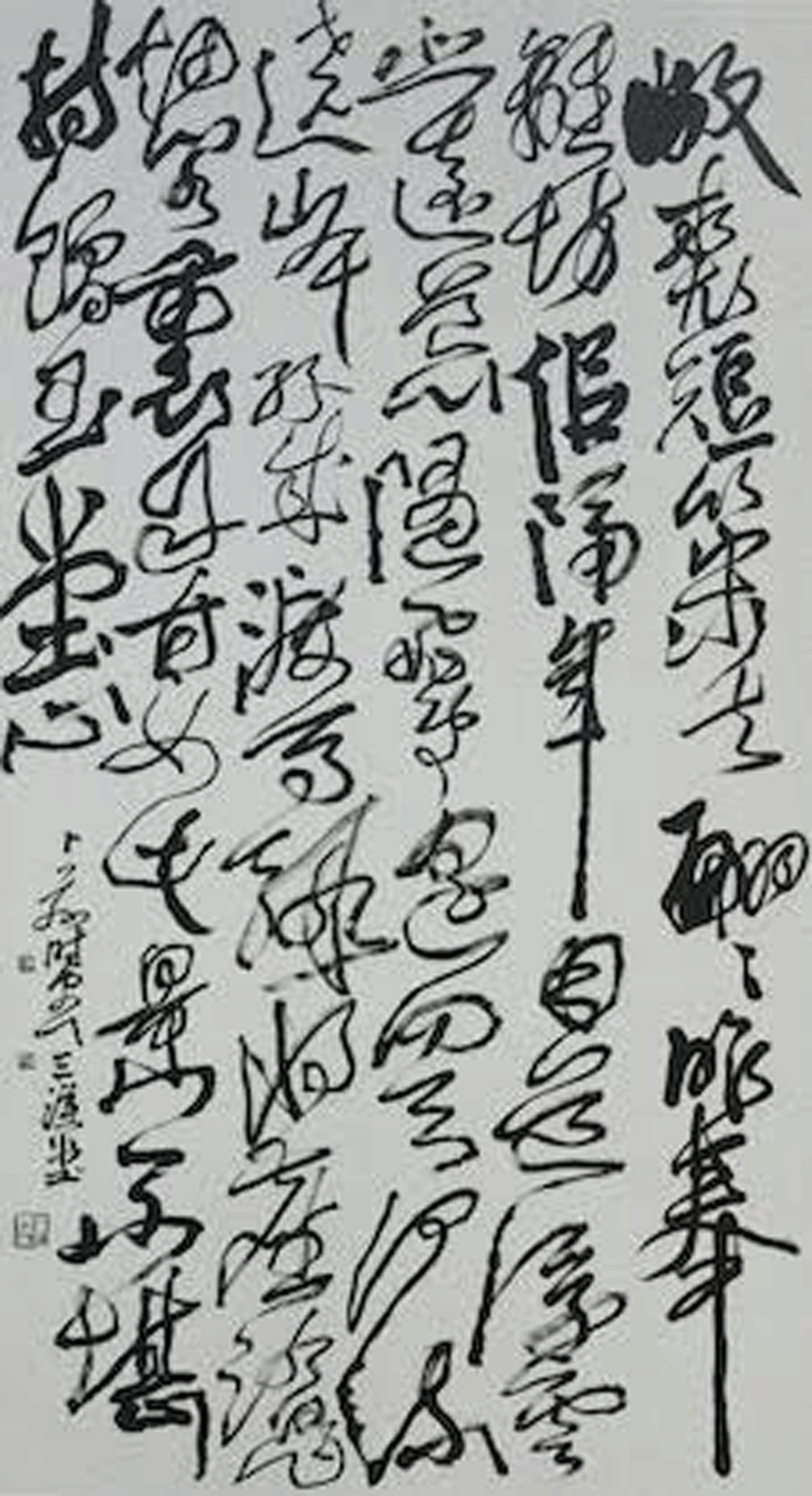

日本では途絶えた、古典書からの歴史的連続性を踏まえた前衛書、それが21世紀の台北で見つかったのである。それは卜茲(Pu Tzu (Bu Zi); 1959-2013)の、とりわけ晩年の作品であった。アートフェア会場(Xi Zhi Tang Galleryのブース)と、さらに折良く市内の異雲画廊の二箇所で彼の作品展が開かれていた。ご覧のように、様々な書体を使い、激しく回転し、炎のように揺らぎながら、単語や一字書ではなく、長い詩文・散文を紡ぎ続ける書である。作家の制作風景の映像を見ると[*5]、まるで即興のような信じられないスピードでぐいぐい書きすすめている。卜茲の一種の狂草が、揚州八怪を参照していたかどうかはわからない。作品の1つは黄庭堅の変奏であったから、彼は石川九楊の言う「無限折法」とは異なる道を探求していたのかもしれない。

© 卜茲《石屋清珙禪師詩詞四屏》2011年ごろ

Courtesy 羲之堂(Xi Zhi Tang Gallery)

© 卜茲《暗香飛舞》 2009年

Courtesy 異雲書屋(Yi Yun Art)

© 卜茲《山色秋》2008年

Courtesy 異雲書屋(Yi Yun Art)

© 卜茲《敝裘短策》1999年

Courtesy 異雲書屋(Yi Yun Art)

© 卜茲《春曉》1997年

Courtesy 異雲書屋(Yi Yun Art)

[*1] 古さで言えばNICAF(Nippon International Contemporary Art Fair)のほうが1年古いが、1992年から2003年まで断続的に8回開催して終了した。KIAF(Korean International Art Fair)は2002年、東京アートフェアは2005年から。

[*2] 清水穣『文化時評28:曽田浩隆展 日本語の書字@喜多美術館NI本GOWO巡RU政治 ― 曽田浩隆の言語アート』(REAL KYOTO FORUM)2024年9月15日(編集注)

[*3] 筆を入れ、動かし、離す、運筆のリズムのこと。二折法は「トン・スー」あるいは「スー・グー」(王羲之の時代);三折法は「トン・スー・トン」(欧陽詢ら唐の時代);多折法はそれらを自在に組み合わせたリズム「トン・ツ・ツ・ツー・トン・ツ・ツ・ツー・トン…」(黄庭堅ら北宋〜明代)。

[*4] 日本語は「ひらがな」と「カタカナ」を生み出したが、前者は草書に由来し後者は漢字の断片であるから、言ってしまえば日本語の文字は全て繁体字のバリエーションである。ただし戦後の日本は、奇妙な日本版簡略字を導入することで、この歴史的連続性から切れてしまった。中国古典の正当な継承者は、まず台湾の書家、次いで、中国および日本の書家で中国古典を受け継いでいる僅かな層ということになろう。

[*5] 「卜茲 (陳宗琛) – 書法作品創作 Chinese calligraphy by BuZi (CHEN Tsung-Chen)」Hanart TZ Gallery(編集注)

執筆者プロフィール

清水 穣(しみず・みのる)

批評家、同志社大学教授。1995年『不可視性としての写真 ジェームズ・ウェリング』で第一回重森弘淹写真評論賞受賞。『BT美術手帖』『ICA Kyoto Journal』といった雑誌媒体に批評を連載する傍ら、数多くの写真作家の図録や写真集にテキストを書いている。主な著訳書として:『白と黒で:写真と・・』(現代思潮新社、2004年)、『写真と日々』(同2006年)、『日々是写真』(同2009年)、『プルラモン 単数にして複数の存在』(同2011年)、『陶芸考』(同2016年)、『デジタル写真論 イメージの本性』(東京大学出版会、2020年);『シュトックハウゼン音楽論集』(現代思潮新社、1999年);『ゲルハルト・リヒター 写真論/絵画論』(淡交社、増補改訂版2005年)など。