AIRと私⑤

その後のレジデント達

文:柴田尚

「その後のレジデントについては、どのように情報を集めていますか?」

つい先日も自治体職員と思われる方から尋ねられた質問である。

今回は、アーティスト・イン・レジデンス(AIR)に関わる人々は、誰しも気になっていること、「その後のレジデント」 について書きたいと思う。そしてこれは、AIRという事業評価の本質にも関わってくることだとも思っている。そこで忘れられない二名の作家の事例を紹介する。

アピチャッポンの場合

2010年に世界三大映画祭のひとつ、カンヌ国際映画祭の最高賞となるパルム・ドールを受賞する映画監督であり、同時に国際美術展の常連にもなる芸術界の稀有な二刀流?アピチャッポン・ウィーラセタクンを迎えたのは、受賞の9年前、2001年のことである。彼はこれまで札幌とパリの2回しかAIR経験がないが、筆者が運営に関わる札幌のS-AIR(エスエア)が最初であり、彼がまだ26歳の時だった。

タイで活動したことのある日本人作家の広瀬智央氏の推薦だったのだが、事前のアプライ段階では、映像作品もアマチュアが出演しているものも多く、正直言うとその時は良さがあまりよくわからなかった。まだ、応募が少ない時期だったのと、同じシカゴの映像学校出身者の作家が理事におり、プロフィールなどの資料も読み込んで、「面白いかも」という意見で、とりあえず、招いてみようと言うことになった。

ところが、札幌に着いてすぐに、なんとイスタンブールビエンナーレからアピチャッポン宛に招待が来た。日本人で初めて同芸術祭のチーフディレクターを勤めた長谷川祐子氏からの直接のオファーだった。これは作家には滅多にないチャンスだと思い、日本のビザを取ったばかりだったが、われわれのAIRの時期をずらして、協力することにした。

後でわかったのだが、長谷川氏のこのオファーは、基本的には映画作家の彼を美術界の国際舞台に引き入れた最初の事例だったようだ。

その後札幌では、約2ヶ月間の滞在と少し短くなったが、その活動はコラージュを用いた実験的な映像や、タイのメロドラマを日本を舞台にして日本の映画作家に撮影させる作品など、かなり個性的で印象的であった。

図1.アピチャッポン・ウィーラセタクン《Are you happy? バルーンプロジェクト》(2001)札幌滞在時

写真(図1)は地元の河川敷から100個の風船に「あなたは幸せですが、それはなぜですか」という内容の返信ハガキをつけて飛ばすというパフォーマンス「Are you happy?バルーンプロジェクト」。驚いたのは、この作品の映像は撮らないという。「自分は物語を作るのが苦手なので、物語を集めるのだと」と。映画作家なのに、映像を撮らない作品も作る。この感覚がアートの世界でも通じるこの作家の柔軟な特質なのだと思った。

ちなみに、返信ハガキは、一通だけ返ってきた。

新婚旅行で富良野に訪れたカップルが草原で赤い風船を見つけたようで、“Are you happy?”という問いかけについては、もちろん、“Yes,”に◯が付いていた。

アピチャッポンのAIRその後

滞在から14年後の2015年に再度招へいし、札幌滞在後の活動についてトークをしてもらったことがある。そこで聞いたことだが、母国のタイで彼は、映画の撮影はするものの、上映まではしていないとのことだった。それは彼が、軍の影響を受けた硬直的な作品検閲に抗議していることが理由だとのこと。つまり、世界最高峰の映画賞をとったのに、母国での正しい評価を(少なくとも国からは)得ていないようであった。

しかし、その分、他国での活動は活発になり、この年日本では、『光りの墓』の映画公開に併せて、複数の国際芸術祭への参加、大学での授業、トークなど、たくさんの事業を行っていた。まさに「アピチャッポンイヤー」という感じであった。

そして、その5年後の2020年頃、札幌市の新しいアートセンター、SCARTSの設立に際して、札幌芸術財団の新しいスタッフの方から、地下通路部分に作品製作の話があった(図2)。三つのプロジェクターで7Mを超える作品映像を流す特殊な上映環境で、以前に収蔵した他の作家の作品と併せて、ローテーションで流れるパブリックアートである。

不幸中の幸いというか、当時は新型コロナの真只中であり、多忙なアピチャッポンの制作スケジュールが奇跡的に確保できたため、札幌での滞在製作はできないが、タイで製作したものでよいのなら送ることができるということで制作が成立することになった。

2001年時のAIR招へい時は日本では無名であり、自治体からの評価も何もなかったのだが、20年後に評価され、作品を買い上げてくれたことになる。そして、この『あこがれの地』(図2)は、映画作家の彼にとっては、世界で唯一の常設のパブリックアートであった。これこそAIR運営者冥利につきるというものだ。

しかし、そこから4年後となる今年2025年、札幌市芸術文化財団より、「プロジェクターが壊れて、修理費の予算がつかないため、作品上映をやめる承認をもらいたい。」と。最低契約期間の5年を待たずに、撤去である。200万人に迫る大都市の文化政策として、ちょっとお粗末な対応である。この場所に合わせた三つのプロジェクターによる6分割の特殊な映像作品であるため、今後、公開場所を見つけるのが難しいと思われ、埋もれた作品になる可能性がある。

図2.アピチャッポン・ウィーラセタクン《憧れの地》(2020―2024)札幌市のアートセンター、SCARTSの地下通路。残念ながら、2025年現在は見られない。

プリゴフの場合

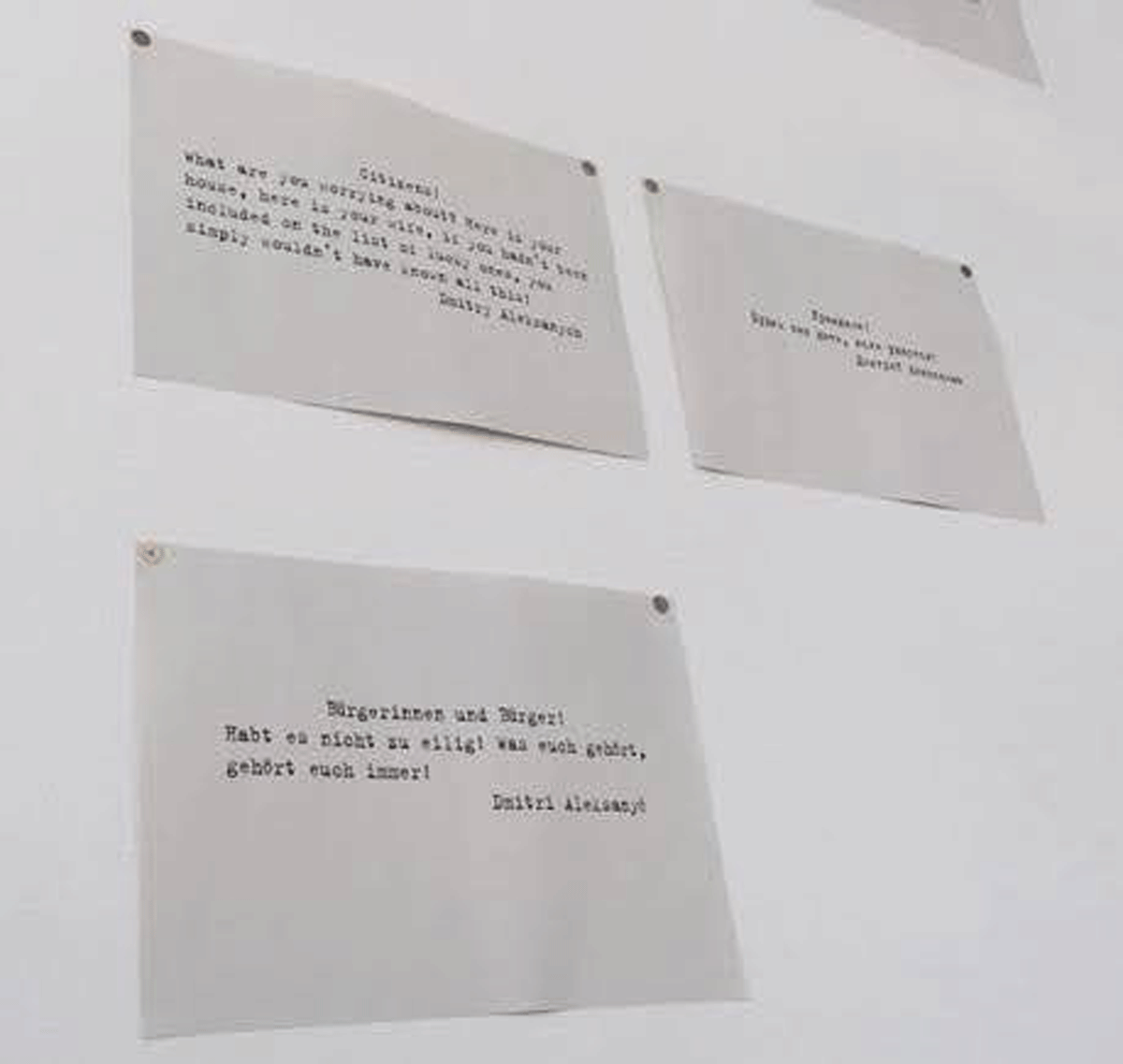

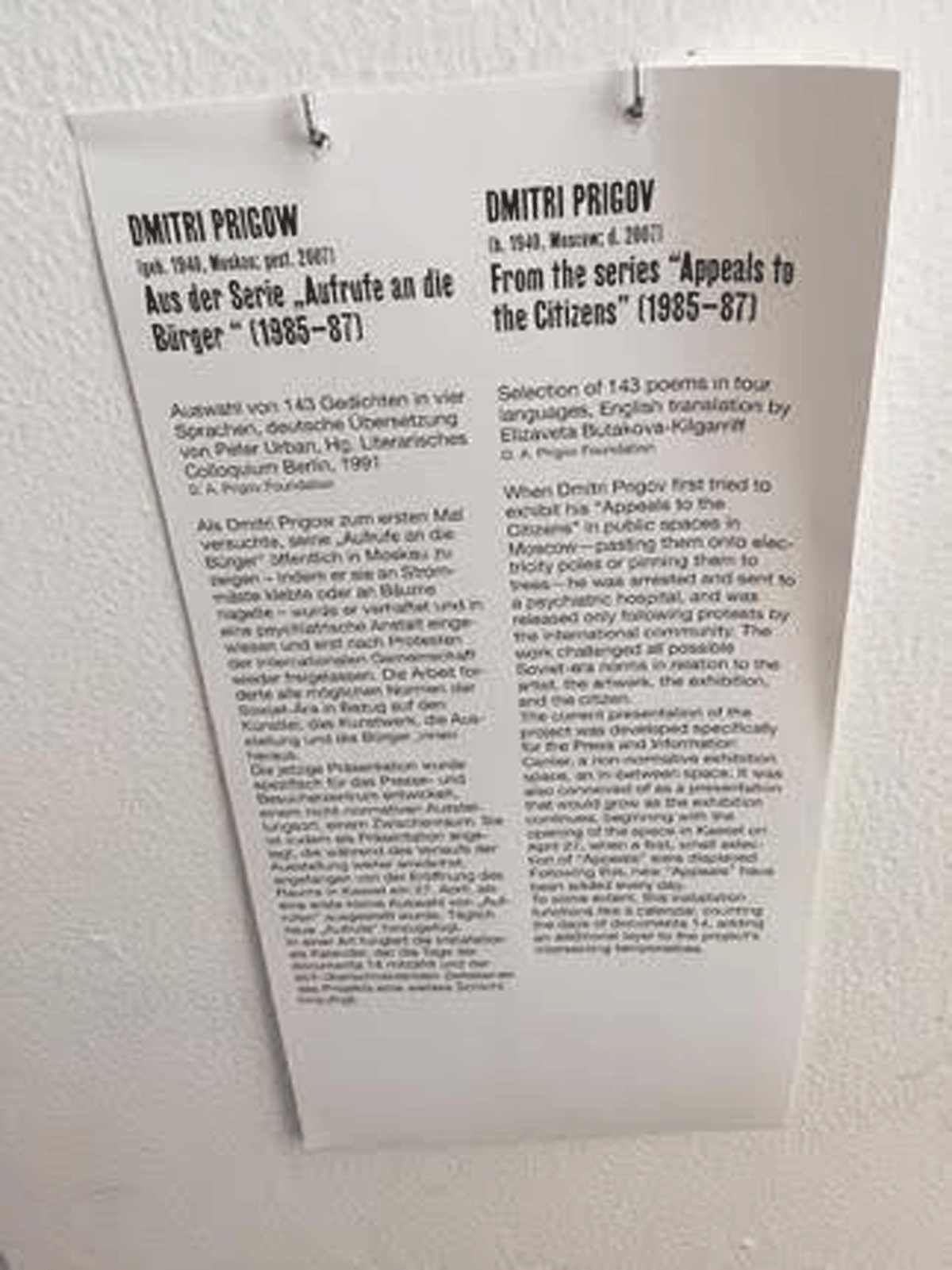

“ドミトリー・プリゴフが初めてモスクワの公共空間で『市民への訴え』を展示しようとした際、電柱に貼り付けたり木にピンで留めたりしたため、彼は逮捕され精神病院に送られたが、国際社会の抗議を受けてようやく釈放された。この作品は、芸術家、作品、展覧会、市民、そしてソビエト時代のあらゆる規範に挑戦した。”(図3右より)

2017年、ドイツのカッセル市で開催されていた国際美術展「ドクメンタ14」のプレスセンター内でいくつかの時代のメモ群による作品が展示されていた。作者は、ドミトリー・プリゴフ。すでに2007年に亡くなっており、死後10年も経ってから、現代美術のオリンピックとも呼ばれる夢の舞台で選出されたことになる。

図3.Dmitri Prigov, from the series “Appeals to the Citizens”(1985-87)

ドクメンタ14(2007)の展示風景(撮影:橘匡子)

実はその17年前となる2000-2001年、自分が事務局長をしていたNPO法人S-AIR (エスエア)のプログラムで、彼は私の住む札幌のアパートのすぐ隣の部屋で三ヶ月間作品制作をしていた。(図4)

図4.札幌市内のアパートにて(20001)。プリゴフと筆者。

ドミトリー・プリゴフはロシア在住の詩人、画家、俳優、テレビのコメンテーターなど、多彩な才能を持つアーティストだったが、生前は不遇であった。この《市民への訴え》(11985~7年)という詩を描いた紙を街中に貼ろうとしたことによって、彼は逮捕され、精神病院に収容されたのだという[*1]。自由に表現活動ができるようになったのは、ゴルバチョフによって提唱されたペレストロイカが浸透した後で、そのタイミングで日本に滞在したことになる。

札幌での滞在中、150センチメートルを超える大型のドローイング3枚、A3やA4サイズの緻密なドローイング55枚、それを元にした展覧会(図5)、ボイスパフォーマンスのステージ、その他、主にロシア文学のある国内の複数の大学などでレクチャーを行なっており、なんと最後にはNHKのロシア語講座にまで出演していた。

滞在時、すでに本人は60歳に達していたが、ペレストロイカ後に弾圧から解放されたこの時期、彼にとっては、まさに青春期であったのではないかとも思う。S-AIRはとても小さなインディペンダントな組織なので、十分にサポートできたわけではないのだが、たいへん義理堅い人物で、帰国時には滞在中お世話になった人々9人に、別々のオリジナルドローイングを描いて残していった(今も数点、S-AIRで保管している)。

プリゴフのAIRその後

ロシアに帰国後には、テレビなどにもよく出演していたようで、多くのロシア人が知る人物となっていたようだ。また、滞在した日本を舞台にした長編小説『私だけの日本』(2001)[*2]を出版していようだ。ロシア語なので読めないのだが、幻想的でシュールな内容らしい。受け入れ先のわれわれS-AIRが知っているよりもずっと注目された人物だったようだった。

残念ながら、帰国から6年後の2007年に66歳の若さで亡くなったようだが、死の直後、エルミタージュ美術館で大回顧展が開催されたらしく、札幌で制作した多くの作品が収蔵されたことがわかった。自分が教えた漢字「怪物」[*3]をテーマにしたドローイングも収められていたようだ。[*4]

図5..Dmitri Prigov ”egg world silence”,2001

CAI現代芸術研究所(札幌)での展示風景 (ボールペンで描かれた卵の中に様々な文字が書かれている)

「その後のレジデントについて」と AIRの事業評価について

今回取り上げた二人のレジデント、アピチャッポンとプリゴフは、札幌での滞在後、かなりの成功を収めた作家だ。しかし、その評価は時代や土地によって異なっており、刻々と変化していくのがわかるかと思う。

この二人に共通しているのが、母国では充分な創作環境がなかった点である。こういう作家にとって、創作環境を提供する 「アーティスト・イン・レジデンス」は、極めて重要な役割を果たす事業といえよう。

また、プリゴフの例では、「芸術文化」の本質的な特性が見て取れる。これは、他の事業ではなかなか見られないことかもしれない。つまり、本人の死後にもキャリアアップしたり、展開したりするということである。これは、芸術家が自分の分身とも言える“芸術作品”というも別な生命を生み出すことに起因する。

優れた芸術作品を生み出した場合、作家本人の生命を超えて、半永久的に生き続けることがある。これが、後に地域文化の資源になり、観光資源にもなることもあるのだ。ローマやパリ、奈良や京都などの古都を見ればお分かりかと思う。

近年日本では、地方芸術祭ブームなどで盛り上がるのはよいのだが、あまりに性急にこの地場産業化に結びつける傾向には注意したい。本来は長い年月をかけてゆっくりと醸成すべき、芸術文化の価値を安易に消費することにも繋がりかねないとも思う。

「その後のレジデントについては、どのように情報を集めていますか?」

最初の問いに戻るが、自分はシンプルだ。「それぞれの土地に赴いたり、時間を経て再び招いたりして、隣人として長く交流をしながら、末長くお付き合いをし、自然にその様子に触れたいと思っている」ということだ。

いろんなデータや指標を使うのもいいが、けっして「人々の交流事業」という本質を見誤らないようにしたいと思う。そして、それを文化として熟成するまで見届けることが大事だと思っている。

[*1]この時の顛末については、下記のサイトで本人のインタビュー中でも紹介されている。

ドミートリイ・ プリゴフインタビュー(2000年)(工藤順 / Нао Кудо 2018年2月26日 19:18)

『Novoe Russkoe Slovo(New Russian Word)』紙(ニューヨーク)、2000年8月5-6日号より(インタビュアー:G・N・カツォフ)*ちょうど札幌滞在中に発行されたことになる。

[*2] только моя Япония,(2001)

[*3]『S-AIR June 2000-February 2001』(S-AIR)

”Long Monster”(2000年)シリーズより

[*4]樅山正雄氏、鴻野わか菜氏による調査報告(2015)から

*文献などの情報協力:鴻野わか菜氏

「AIRと私」関連記事

AIRと私① アトリエとしての札幌 ―「水の波紋95」より【前編】

AIRと私② アトリエとしての札幌 ―「水の波紋95」より【後編】

執筆者プロフィール

柴田尚(しばた・ひさし)

NPO S-AIR代表

AIR NETWORK JAPAN 会長

北海道教育大学岩見沢校 アートプロジェクト研究室教授

札幌アーティスト・イン・レジデンス(現S-AIR)実行委員会時代から現在までの26年間に37カ国106組以上の滞在製作・調査に関わる。また、14カ国へ日本人作家24組を滞在制作派遣している。2014年度より、北海道教育大学岩見沢校教授(アートプロジェクト研究室)となる。また、2012年レズ・アルティス総会2012東京大会実行委員ほか、日本各地のAIR組織のネットワーク「AIR NETWORK JAPAN」の活動にも取り組んでいる。その他、様々なアートプロジェクトやアートスペースの立ち上げにも関わる。

共著に「指定管理者制度で何が変わるのか」(水曜社)「廃校を活用した芸術文化施設による地域文化振興の基本調査」(共同文化社)「アーティスト・イン・レジデンス-まち・人・アートをつなぐポテンシャル」(美学出版)がある。

代表を務めるNPO法人S-AIR は、2008年国際交流基金地球市民賞受賞。