GAT 036 荒木 悠

再の差異、Reの話【前編】

映像インスタレーションを主な表現媒体とし、国内外で精力的に活動する荒木悠氏。彫刻や翻訳業を経て映像制作にたどり着き、16mmフィルムやデジタルビデオへと表現の幅を広げてきた。以下は、2022年11月21日に行われたトークの抜粋である。トークでは、これまでの活動を「再現」「再演」「再生」の視点から紐解き、英語の接頭辞「Re」を手掛かりに自身の制作を探る。以下は2022年11月28日に行われたトークの抜粋である。

構成: 石井潤一郎

まずは最近の作品をざっとご紹介します。こちらは京都市京セラ美術館のザ・トライアングルで展示した《Noise》という作品です。一見するとアナログテレビの受信ノイズがただ写っているように見えますが、実はこれらはすべて手描きなのです。つまり、ノイズの一つひとつを手作業で描き、30フレーム毎秒のアニメーションとして構成しました。1秒間のループ映像になっています。

この作品は彦坂敏昭さんの個展の一部として展示されました。彼は私の友人であり、京都芸術大学の先生でもあります。今回、彼の展覧会『砂のはなし』に呼んでいただき、この作品を発表する機会を得ました。

「ノイズ」というのは興味深く、文化圏によってその名前が異なっているんですね。例えば、日本でこのテレビのノイズのことを「砂嵐」と呼びますが、英語圏では「雪」と呼ばれていたりします。彦坂さんからは『砂のはなし』という展覧会のタイトルを踏まえ、映像を手がけるアーティストとして砂といえばノイズに着目するのが適していると考えました。

«NOISE» (2022) Installation view at the Triangle, Kyoto City KYOCERA Museum of Art / Photo: Yu Araki

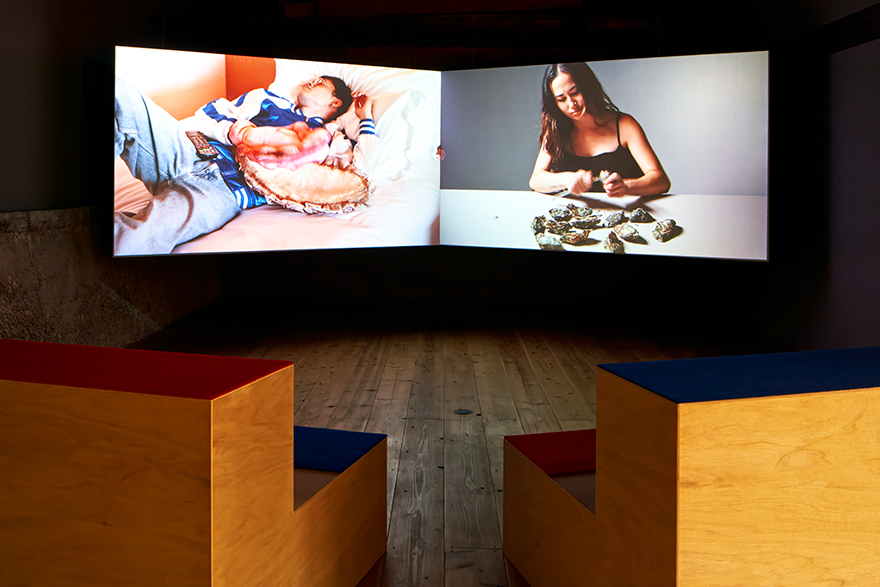

個人的に、アート作品然としていないところが気に入っています。近づいてよく観察しない限り、ただの壊れたテレビに見えるんです。これは2022年の作品で、また同じ年に 《双殻綱:第二幕》という作品を作りました。作品の詳細については後ほど触れられればと思いますが、これは二画面構造の可能性を探った実験でした。

«Bivalvia: Act II» (2022) Installation view at MUJIN-TO Production, Tokyo / Photo: Morita Kenji

さらに同年に発表した、《Away/Home》という作品になります。日本語のタイトルでは順序を入れ替え、《Home/Away》としています。これは大阪の中之島美術館から依頼を受けて制作した作品で、今ご覧いただいているのはそのインスタレーション風景です。私を含めた3人の作家が、市民の方から集められたホームビデオのアーカイブをベースにした新しく映像作品を制作する、という枠組みでした。

«AWAY/HOME» (2022) Installation view at Nakanoshima Museum of Art, Osaka / Photo: Yu Araki

このインスタレーションは設置場所として与えられた美術館のロビーの空間から逆算して効果的な見せ方を探りました。下見で訪れた際に、私はこの空間から空港のターミナルを想起しました。そのイメージを元に、私ははカーペットを敷き、空港にありそうなベンチや観葉植物を置きました。天井から吊られた3画面のモニターからは、それぞれ異なる年代のホームビデオが映し出されていて、その内容は時代を超えてシンクロしています。タイムベースドなメディアを扱い、異なる時代の人々のまなざしの共通点やズレが見て取れるようになっています。擬似的な時間旅行ですね。

さて、前置きが長くなりましたが、これら3つの作品は、一見全く異なるように見えますが、どのように結びついているのでしょうか?

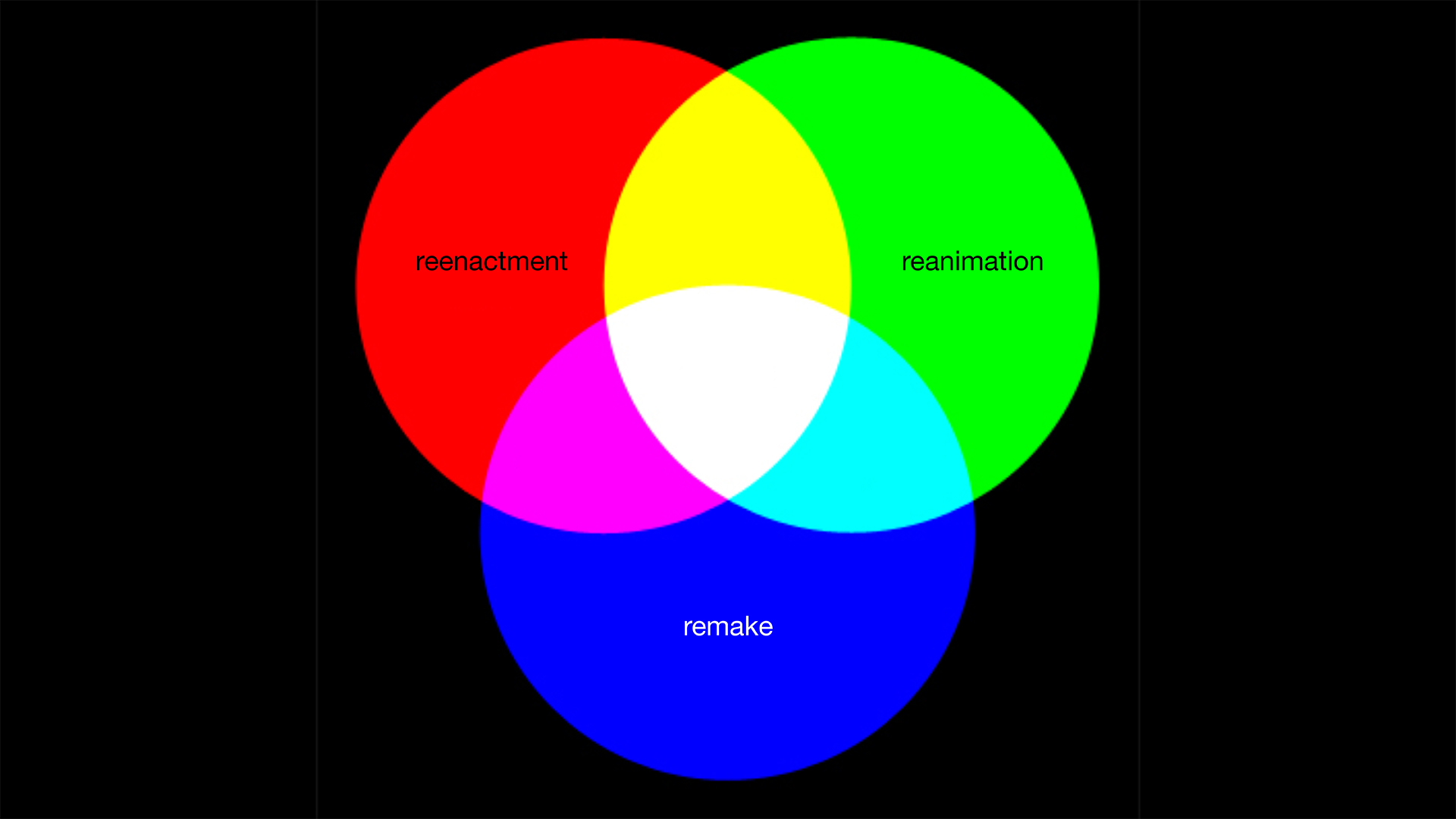

先ほど、大坂さんからご紹介いただいたように、今日のトークでは”reenactment(リエンアクトメント / 再現)”、”remake(リメイク / 再制作)”、”reanimation(リアニメーション / 再活性)”という観点からお話ししたいと思います。

自分の過去の作品を集めて分析してみると、この3つの領域が非常に密接に結びついていることに気づきました。そのため、自然とさらに掘り下げることになります。

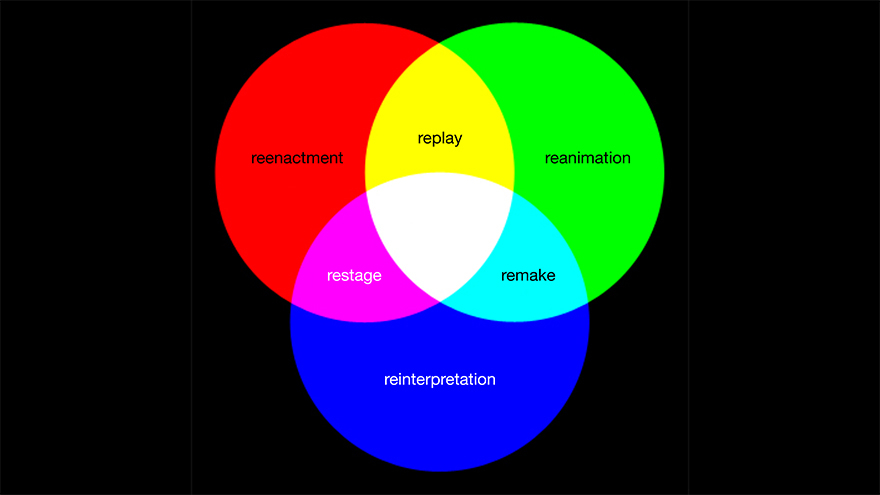

正直に言うと、この3つの領域で自分の作品について語ろうとする試みは、すでに破綻していました。

ご覧のように、”remake(リメイク / 再制作)”は”reinterpretation(リインタープリテーション / 再解釈)”へと置き換えざるを得ませんでした。つまり、今回のトークのタイトルは、正確には「再現と再活性、そして再解釈」ということになるかと思います。

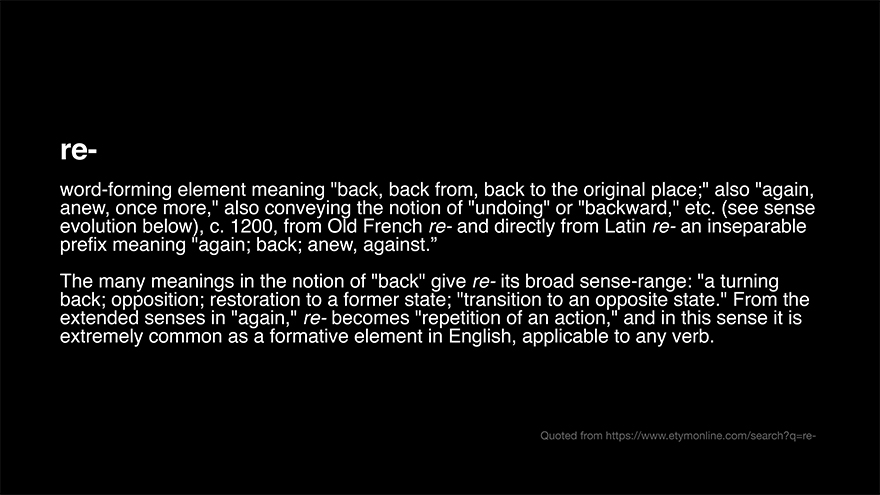

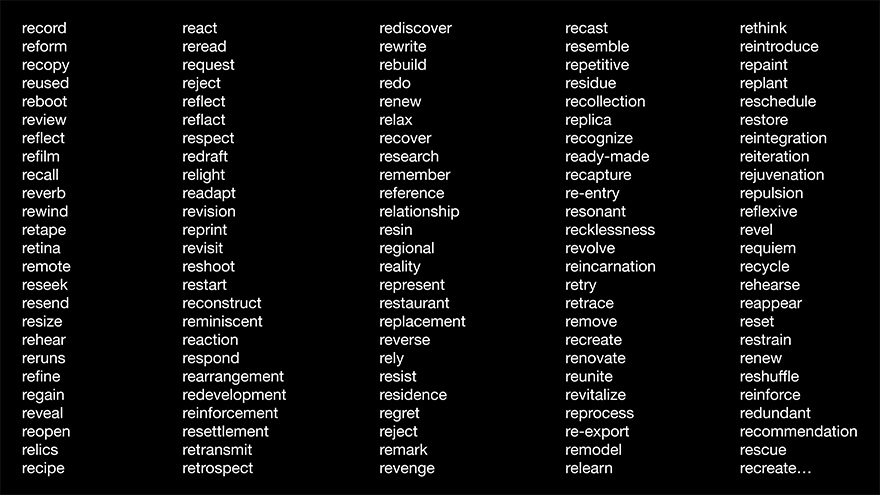

私は「re-」という接頭辞の概念に強く惹かれています。おそらく、私自身がアメリカから日本へ戻ってきた帰国子女(returnee)であることも関係しているのでしょう。「re-」という接頭辞には、元の場所に戻るという意味が含まれています。「re-」で始まる単語を挙げてみると、どれも興味深く、そして私の制作の実践とも深く結びついていることに気づきました。

私は、飽きっぽい性格で、プロジェクト毎に様々なタイプの仕事をしています。しかし、いざ自分の実践を振り返ってみると、大まかな分類ではありますが、先ほどの図で見せたような領域を螺旋状に旋回しているような傾向があることに気づきました。

* 荒木はここで、自身にとって非常に重要であったというバルセロナのジョアン・ミロ財団でのグループ展「The Way Things Do」の展示映像を紹介した。

この展覧会「The Way Things Do」は、もちろんフィッシュリ&ヴァイスの《The Way Things Go》を引用しています。

ダニエルと私は2010年以来の友人です。この展覧会のために、私たちはひとつのプロジェクトを共同製作することにしました。北海道の帯広で絵映像作品を制作し、ジョアン・ミロ財団で展示しようと思いました。美術館でのビデオ作品の上映はいつも難しく、私たちはある種の抵抗、あるいは少なくとも空間を活かす方法を考え出さなければなりませんでした。

しかし同時に、一般的なループ映像ではなく、最初から最後まで通しでこの映像作品をどう観せればいいか、その両方を成立させる工夫が最大の課題でした。

この作品のモチーフは「ばんえい競馬」[*1] というユニークな競馬です。かつて北海道に4ヶ所ほど存在した「ばんえい競馬」の競馬場ですが、現存する最後の場所が帯広に残っているため、撮影地として選びました。

私たちは、この作品のために特別なスクリーンと装置を考案しました。約20分の映像が映し出され、上映が終わるたびに投影は消え、映像の支持体であるスクリーンが会場内を天井レールに沿ってゆっくり移動します。このレールの形状と、ゆっくりとした動きはばんえい競馬の構造と重なる部分でもあります。各上映の後、スクリーンは再び元の位置に戻ると、上映がまた始まる、という仕組みになっています。

美術館の依頼で作品を制作・展示する場合、次にその作品が展示される機会がいつ訪れるかわからないという問題があります。そこで、ダニエルと話し合い、せっかく良い作品ができたのだから、より多くの観客に見てもらおう」と考えました。そこで、カラーグレーディングとサウンドのマスタリングを施し、映画祭に出品することにしたのです。幸運にも、その結果ロッテルダム映画祭のグランプリであるタイガー・アワードを受賞することができました賞を受賞すると、多くの映画祭から招待が届き、さまざまな国や地域で上映する機会が得られ、非常にやりがいのある経験でした。

[*1] 北海道帯広市でのみ行われる競馬の一種で、1トンの鉄製ソリを馬が引き、障害を越える力と持久力を競う競技。

この写真の、私から見て右にいるのがダニエルです。彼はアムステルダムを拠点にしており、私は当時東京にいました。そのため、映画祭への参加オファーは基本的に分担していました。彼はヨーロッパ大陸と南米を担当し、私は主にアジアを担当しました。

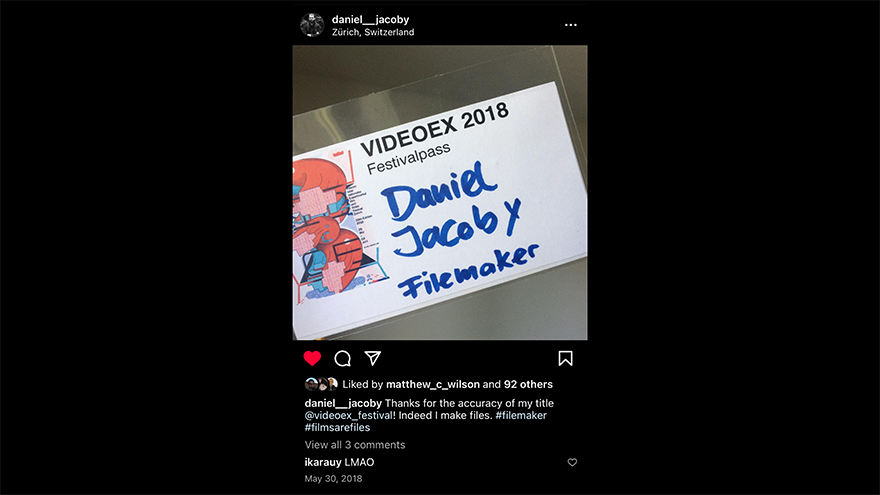

映画祭に行くと、プロデューサーや映画監督、俳優などの肩書きが書かれたフェスティバル・バッジというものがもらえます。この時、私は現地に居なかったのですが、チューリッヒの映画祭にダニエルが参加した際、映画祭のスタッフの一人が「filmmaker(映画監督)」を「file maker(ファイルメーカー)」と書き間違えてたのです。

最終的に、確かに私たちは「フィルム」ではなく「ファイル」を作っていることに気づき、大笑いしました。つまり、私たちはパソコンの前に座り、マウスをクリックしているだけなのです。物理的なセルロイドフィルムを扱わずに、MP4やQuickTimeのデジタルファイルを作っているのですね。だから「ファイルメーカー」というのは意外にも的確な表現でした。本物のフィルムメーカーに近づこうとしている、ファイルメーカーに過ぎなかったのです。

【後編へ続く】

荒木 悠(あらき ゆう)

米国ワシントン大学で彫刻を、東京藝術大学では映像を学ぶ。日英の通訳業を挫折後、誤訳に着目した制作を始める。近年の主な展覧会に東京都写真美術館(2024年)、十和田市現代美術館(2023年)、C-LAB(2023年、台北)シドニーオペラハウス(2021年)、ポーラ美術館(2020年)、資生堂ギャラリー(2019年)、アートソンジェ・センター(ソウル、2019年)など。上映は、ロンドンICA(2021年)、マルセイユ国際映画祭(2021年)、ロッテルダム国際映画祭(2018年、2020年)など多数。2017年に光州のアジアカルチャーセンター、2018年にはアムステルダムのライクスアカデミーにゲスト・レジデントとして滞在。2019年はフューチャージェネレーション・アートプライズのファイナリストに選出される。恵比寿映像祭2023「コミッション・プロジェクト」では特別賞を受賞。

※ このトークは2022年11月28日に京都芸術大学で開催された。