GAT 036 荒木 悠

再の差異、Reの話【後編】

映像インスタレーションを主な表現媒体とし、国内外で精力的に活動する荒木悠氏。彫刻や翻訳業を経て映像制作にたどり着き、16mmフィルムやデジタルビデオへと表現の幅を広げてきた。以下は、2022年11月21日に行われたトークの抜粋である。トークでは、これまでの活動を「再現」「再演」「再生」の視点から紐解き、英語の接頭辞「Re」を手掛かりに自身の制作を探る。以下は2022年11月28日に行われたトークの抜粋である。

構成: 石井潤一郎

【前編を読む】

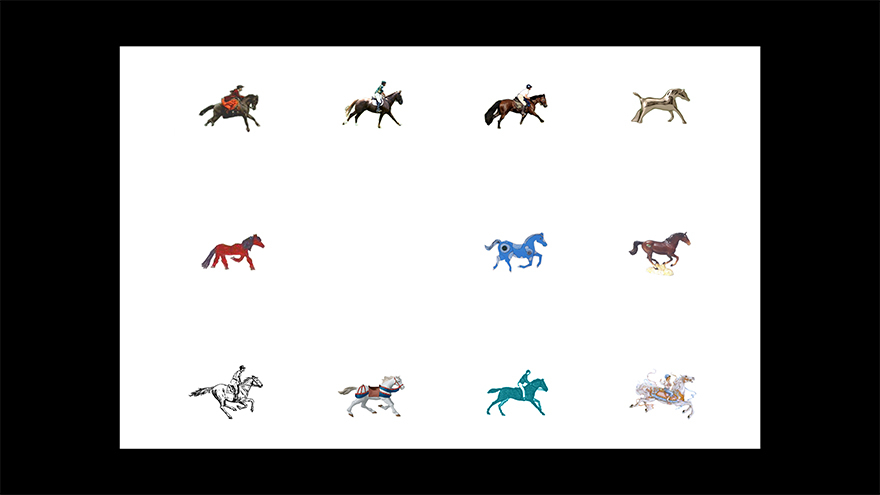

学部時代の卒業制作をご紹介します。これは1分バージョンの短縮版ですが、もともとはループ形式で再生されていたため、《Horses in Motion》というタイトルでした。

«Horses in Motion» (2007) video stills

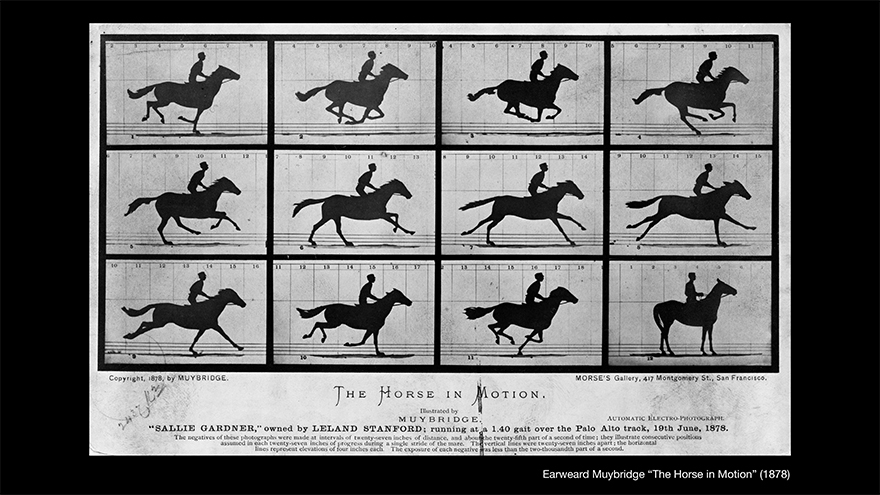

当然ながら、このタイトルはエドワード・マイブリッジの《The Horse in Motion》(1878年)を参照しています。この作品は、理論的には動画の発展につながるものとされています。ある意味で、これは私自身のバージョンと言える作品です。この作品は、複数の馬を認識すると同時に、一頭の馬が駆けているように見える間で揺れ動く構造になっています。

«The Horse in Motion» (1878) Earweard Muybridge

また、「循環」というテーマは、2012年の作品《ALMOST DOWN》にもつながっています。この作品は2012年に制作され、2011年3月11日の東日本大震災に対する応答として作りました。

«Almost Down» (2012) HDV transferred on 16mm film / Color / Silent / Looped

その年の12月、陸前高田を訪れた際、一羽のカラスがクルミを割ろうとして何度も失敗しているのを目撃しました。目の前で、同じ動作が何度も繰り返されていたのです。私は持っていたビデオカメラで、その反復する動きをただひたすら記録し続けました。最終的にそのカラスはクルミを食べることが叶わず、その場を飛び去りましたが、なぜクルミを割れなかったのか、ずっと気になっていました。これはあくまで私の想像にすぎませんが、本来は道路を奔る車に轢かせていたところ、津波で車も流されてしまったためにその習性だけが残ってしまったのではないか、と。。

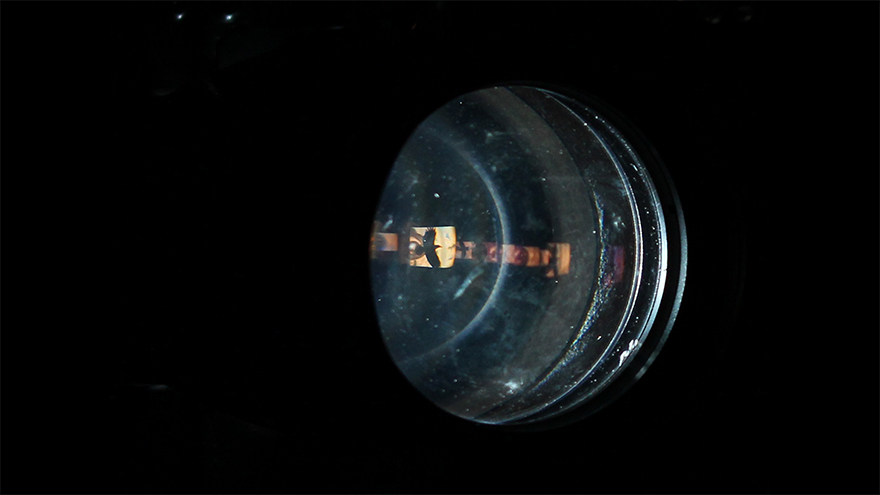

私は、このカラスがクルミを割ろうとする循環的な動きと、16ミリフィルムのルーパーを重ね合わせたいと思いました。このフィルムルーパーも円環構造のループシステムになっており、その反復する動きと共鳴するように感じました。

«Almost Down» (2012) Installation view at Tokyo Wonder Site Hongo

もともとはデジタルで撮影した素材ですが、その後、16ミリフィルムカメラを使って複写をしました。というのも、災害後、多くのデジタル機器は壊滅状態でしたが、アナログ・メディアであるフィルムや写真はかろうじて残ったのです。

私がはこの作品で使用したエルモという日本の会社のフィルム映写機を使用しています。まだ動いていますが、すでにメンテナンスサービスは終了しており、ランプの供給も、この作品の投影を続ける上で重要な課題になっています。

次の作品《Lost Highway (Sweded)》についてですが、私は、映画や演劇における「配役」という意味での「キャスティング」が、鋳型に流し込んで造形する彫刻の「キャスティング」が同じ言葉が使われているという二重の意味にかねてから強い関心がありました。

«Lost Highway (Sweded)» (2018) Installation view at Volvo Studio Aoyama / Photo: Yu Araki

この作品は東京にあるショールーム、ボルボ・スタジオ青山での展示のために作りました。

ボルボはスウェーデン(Sweden)の会社なので、わたしは「Sweded(スウィーデッド)」することにしました。「Sweded」という言葉をご存知でしょうか? [*2] ミシェル・ゴンドリーが作った造語で、YouTubeで世界的にネットミームになったひとつのスタイルです。この形式を用いて、私はデヴィッド・リンチ監督の『ロスト・ハイウェイ』を忠実に日本でリメイクすることにしました。

[*2]「Swede」とは、低予算の手作り感のある方法で映画をリメイクするという映画用語。『Be Kind Rewind』(2008年、監督:ミシェル・ゴンドリー)で生まれた。

«Lost Highway (Sweded)», Comparison stills with the original film by David Lynch

このスライドでは、私がどれだけ正確さを追求したかを比較するためのものですが、オリジナルと模倣やコピーを並べたときに生じる差異の面白さに意識的に気づいたのはこの頃ですね。

先ほど申し上げた「キャスティング」の話に戻りますが、素材を鋳型に流し込むことを意味する一方で、映画や演劇で誰かを「キャスティング」する際には、その人物を選び、キャラクターという「型」にはめ込み、その違いを楽しむ、という趣向がある点もオリジナルとコピーを考える上で興味深い点だなと思います。

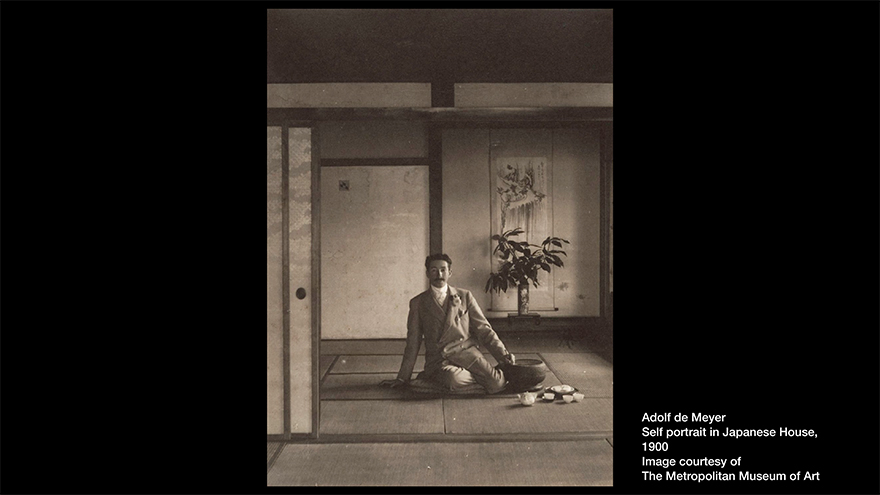

次は、ポーラ美術館で2020年に開催された「Connections―海を越える憧れ、日本とフランスの150年」という展覧会に出品した作品をご紹介します。 この150年について調査していたときに、ある一枚の写真に出会いました。それは、アドルフ・ド・マイヤーによるセルフポートレートです。この写真が興味深いのは、非常に厳格な構図が取られている一方で、アドルフ自身が正座の姿勢を取ることができていない点です。また、写真の印画紙には白いホコリのような粒が焼きついていることに気づきました。

このプリントにある白い点々を見ていると、「正座」のイメージの上に拡がる「星座」を見ているように感じ、これがこの作品の着想源となりました。

* 荒木はここで、自身の作品 «密月旅行»(2020)を紹介した。

音楽には、プッチーニの『蝶々夫人(Madame Butterfly)』 を使用しました。

これは1954年に撮られた日伊合作映画「蝶々夫人」のワンシーンです。私は異文化交流の最たる例として、国際結婚こそが究極的な象徴なのではないかと思いました。

«HONEYMOON» (2020) video still

このアイディアを元に、私なりに『蝶々夫人』を翻案したのが本作でした。

«HONEYMOON»(2020)Installation view at Pola Museum of Art / Photo: Yu Araki

映像を投影したスクリーンの裏側には、1954年版の『蝶々夫人』の映画パンフレットが印刷されています。歴史的に、オペラ『蝶々夫人』が上演されるたびに、日本に対する誤ったイメージが描かれてきたわけですが、この日伊合作映画は、日本側の製作チームがイタリアのチネチッタまで実際に行き、日本の表象をできる限り正そうとした点で非常に重要でした。

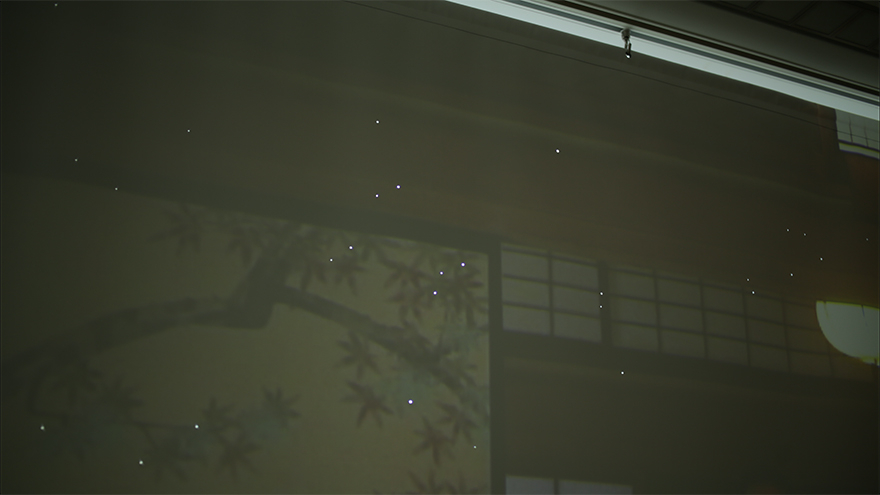

そのヴィンテージ・チラシにも焼きついている白い点に再び注目し、施工の際にその点の場所に穴を開けることで、外光が入り、その光によって偽の星座が観ている映像に現れる、という設えになっています。

本編に出てくるタトゥーは、キャスティングをする際に重要な要素でした。なぜなら、身体に絵柄を描く行為は、ある意味で、星座のように恣意的な表現でもあるからです。人間が星空にイメージを想起して作った星座も、それ自体が恣意的なものですよね。

HONEYMOON (2020) Installation view (detail) at Pola Museum of Art / Photo: Yu Araki

さらに、この映像作品を作る際に着想を得た事象として、アリアナ・グランデのタトゥー事件が関係しています。

2019年、アリアナ・グランデは «7 Rings» というアルバムをリリースしました。彼女は日本文化が大好きで、アルバムのタイトルを日本語にして自分の手にタトゥーを入れることにしたのですが、ここで誤訳をしてしまいました。直訳をしてしまったのです。その結果、「7 Rings」を「七輪(しちりん)」と訳して、それをそのまま彫ってしまったのですね。

このタトゥーは、欧米人による漢字タトゥー失敗例の中でも特に話題になり、ネット上で拡散され、総ツッコミを受けます。また、彼女がしたこの行為が「文化盗用(カルチュラル・アプロプリエーション)」であると批判されたことも見逃せません。

現代ではアメリカを発端として「政治的正しさ(ポリティカル・コレクトネス)」が強く意識されており、その中で彼女の行為は「政治的に不適切」とされ、大きな反発を招いたのです。

しかし同時に、私は炭火こんろの名前がそもそも「Seven Rings」とも受け取られかねない「七輪」と名付けられていることの奇妙さを、誰も疑問に思わなかったという事実にとても興味を持ちました。日本人ですらそのことを知らないのです。

だからこそ、「何が正しいのか」「何が伝統なのか」「何が適切なのか」という問いに強く惹かれました。それが、私がこの作品で「正座」を扱いたいと思った理由の一つです。

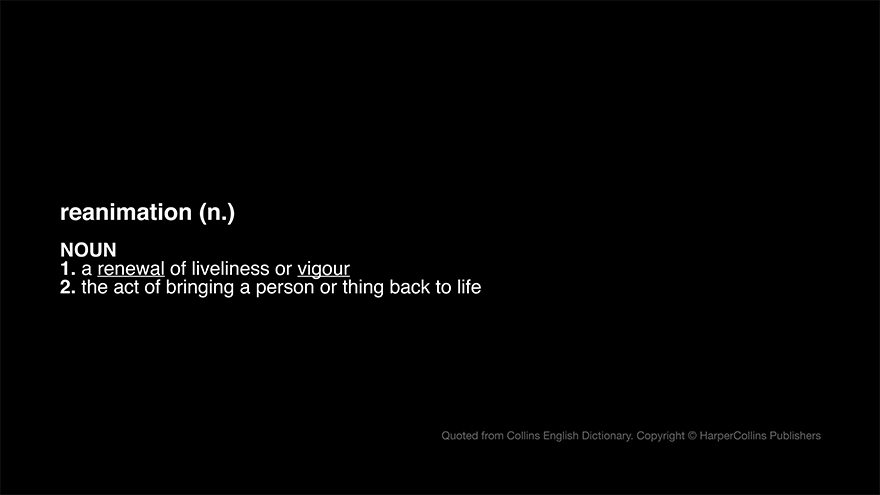

結局のところ、私が興味を持っているのは、過去の事象を現代に蘇らせる「再生(reanimation)」という考え方だと思うに至りました。なぜなら、私は自分を「オリジナルなアーティスト」だと考えたことがないからです。

私は制作において、すでに存在するもののコピーを作っているように感じます。そういう意味で、私が作るものは、既存のもののリメイクのようなものだと思っています。

その過程で、私は過去のものを参照し、それらを再解釈し、現代の文脈で再提示しています。「復活(reviving)」や「再生(resurrecting)」と呼んでもいいかもしれません。

不完全な存在である私にできる仕事は、型にはめられたり、ラベルを貼られたりすることへの抵抗だと感じています。その考えに伴い、不完全なアーティストとして、完璧な模倣を目指すことをやめよう、とも思いました。今後は、不完全な映画作家として、確固たる「型」からはみ出てしまうような、枠にはまりきらない「差異」や「再」に光を当て、それらを投影することで祝福していきたいと思っています。

荒木 悠(あらき ゆう)

米国ワシントン大学で彫刻を、東京藝術大学では映像を学ぶ。日英の通訳業を挫折後、誤訳に着目した制作を始める。近年の主な展覧会に東京都写真美術館(2024年)、十和田市現代美術館(2023年)、C-LAB(2023年、台北)シドニーオペラハウス(2021年)、ポーラ美術館(2020年)、資生堂ギャラリー(2019年)、アートソンジェ・センター(ソウル、2019年)など。上映は、ロンドンICA(2021年)、マルセイユ国際映画祭(2021年)、ロッテルダム国際映画祭(2018年、2020年)など多数。2017年に光州のアジアカルチャーセンター、2018年にはアムステルダムのライクスアカデミーにゲスト・レジデントとして滞在。2019年はフューチャージェネレーション・アートプライズのファイナリストに選出される。恵比寿映像祭2023「コミッション・プロジェクト」では特別賞を受賞。

※ このトークは2022年11月28日に京都芸術大学で開催された。