姫路の米田知子展

浅田 彰

2014.10.15

姫路市立美術館で「米田知子 暗なきところで逢えれば」(9月13日〜11月3日)が開催されている。

2013年7月〜9月に東京都写真美術館で開催されていた展覧会の巡回展だ。しかし、両方の会場で展覧会を見た者として断言しよう、姫路展には東京展とはまったく別ものと言っていいほどの精度と強度が漲っている。米田知子は姫路に近い明石の出身で、あえて大時代的な言葉を使うならこれは故郷への凱旋展ということになる、それにふさわしい見事な展覧会と言えるだろう。東京展を見ていたとしても姫路展を見直す価値は十分にある。

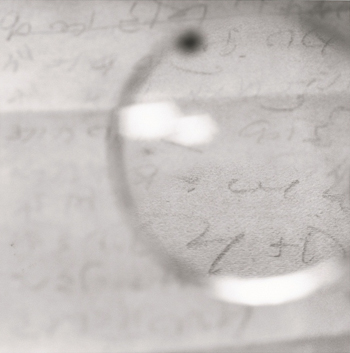

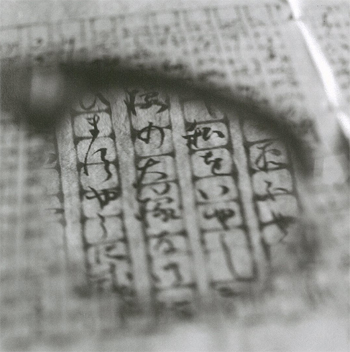

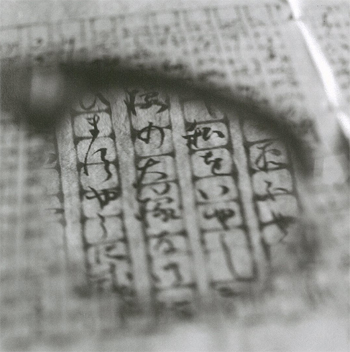

その印象の違いを説明するためにも、まずは米田知子の写真について復習しておかねばならない。この写真家の名が私の記憶に刻み込まれたのは、フロイトの眼鏡を通してユングの手稿を見るといった手の込んだ写真の連作《Between visible and invisible》によってである(今回の展覧会にも、このシリーズから、マハトマ・ガンジーの眼鏡を通じて「沈黙の日」の最後の筆談ノートを見る、谷崎潤一郎の眼鏡を通して松子夫人への手紙を見るといった4点が含まれている)。私は、この連作の知的なたくらみのみならず、写真としてのクオリティに魅せられたのだが、それが知的なゲームに傾斜しすぎていると見る向きもあったようだ。しかし、その後の米田知子は、むしろ、完璧なフレーミングで風景や室内を細部まで明確にとらえた写真を発表するようになる。ただし、ほとんどは無人であるその場所は、いたって普通の風景や室内でありながら、深い歴史の刻印を帯びているのだ。青空の下の荒れ地を横切る何の変哲もない小道が、サイパン島で第二次世界大戦のとき日本人が軍民を問わず集団自決した「バンザイ・クリフ」に続く道だったりする(その意味でこの写真は藤田嗣治の戦争画《サイパン島同胞臣節を全うす》へのレスポンスでもある)。薄のたなびく野原に馬が佇む美しい風景が、原子力発電所事故で避難を余儀なくされた飯館村の風景だったりする。あるいは剥き出しの、あるいはカーテンやブラインドで覆われた壁に時として赤や黄色の電燈がついているところだけが普通と違う、それは実は「Kimusa(機務司=韓国国軍機務司令部)」——スパイや思想犯に対する厳しい取り調べや拷問で悪名高い「Poansa(保安司=国軍保安司令部)」の後身——のあった建物(もとは日本統治時代に官立病院として建てられたモダニズム建築)の室内なのだ。暗いムードを湛えた画面で歴史のトラウマを象徴するといった安易なシンボリズムの入り込む余地は、そこにはない。そこで事件があったという端的な事実だけが、その場所を明確にとらえた写真とともに、ドキュメントとして提示される(記号論的に言えば、そこにはインデクシカルな関係だけがある)。だからこそ、観る者はその落差によって揺さぶられ、忘れがたい印象を刻み込まれる。トラウマのシンボリズムが癒しのシンボリズムと対になっているのに対し、歴史の端的な事実性は容易に理解しがたい謎のままにとどまるからである。さらに言い換えてみよう。現実の生動を静止させてとらえるものであるかぎり、写真にはつねに死の影が落ちている。あるいは、意識的に見えるもの以外も写り込んでしまうかぎり、写真とは多少とも心霊写真であると言ってもよい。だからといって、いや、だからこそ、いかにも心霊写真めいた写真を撮る(たとえばなぜか評判がいいらしい志賀理江子のように)などというのは愚かなことだ。一見普通の場所をどこまでも明確にとらえた写真に、歴史のゴーストが宿る。それが米田知子の写真の——いや、写真というものの、貴重な逆説なのである。

むろん、昨年の東京展でも、米田知子の写真のそうした特質を見てとれなかったわけではない。ただ、それらの写真の要求する空間的なテンションからすると、東京都写真美術館の展示空間はあまりにチープでルースだった(現在、改装工事が進められており、改善を期待したいが、本当は建て替えが望ましかった)。もうひとつ、展覧会の最後に、雪の自動車道路、オーロラ、戦車を記念碑として置いた公園の夜景を映し出す3面ヴィデオ作品《暗なきところで逢えれば》が置かれており、そこにややおどろおどろしい雰囲気の音響が添えられているのだが、この音が漏れて会場全体に響き渡っていた。米田知子の写真がムーディなものの対極にあるとするなら、これは大きな問題と言わなければならない。

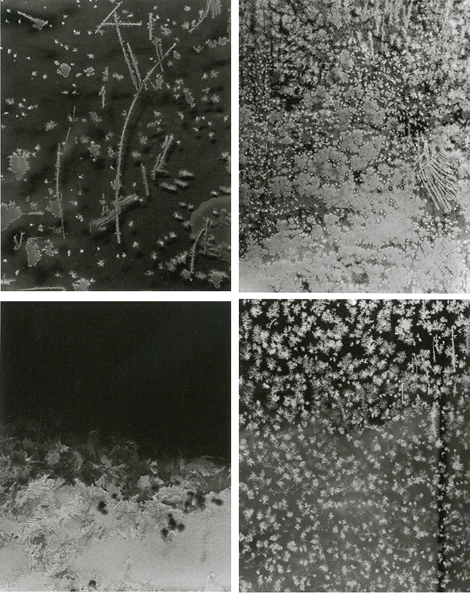

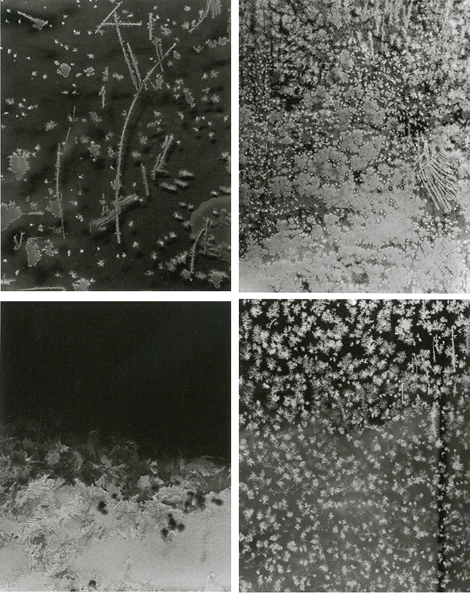

今回の姫路展では、そうした問題がほぼ完全に解決されていた。東京展の問題を写真家自身に指摘した者としては、脱帽するほかない。そもそも、姫路城の東北に位置する姫路市立美術館の赤レンガの建物は、明治の終わりから大正の初めにかけて建てられた旧陸軍第10師団の兵器庫・被服庫であり、内部空間も硬い印象で、米田知子の写真を展示するのに理想的と言っていいだろう。この細長い建物をうまく使って、《氷晶》シリーズに始まり、まっすぐに奥まで行って、またまっすぐ帰ってきたあげく、例の3面ヴィデオ作品の夜の雪景色で終わるという、きわめてシンプルで無駄のない会場構成も、一貫して緊張感を維持するのに有効だった。ヴィデオ作品自体については他のスチール写真に匹敵するレヴェルに達しているか今もって疑問なしとはしないが(写真とヴィデオとの落差は米田知子のみならず多くの写真家に見られる問題だ)、展覧会全体の構成が明確になることでヴィデオ作品の位置付けもはっきりしたし、音が漏れないよう注意が払われているので、東京展で感じた問題は姫路展ではほとんど感じることがなかった。もうひとつ問題含みの作品があるとすれば、《Kimusa》シリーズ(旧陸軍の建物の中で見るといっそう迫力を増す)のあと、会場のいちばん奥に置かれた、《パラレル・ライフ》シリーズだろう。「ゾルゲを中心とする国際諜報団密会場所」という副題の通り、これはゾルゲを初めとするスパイたちが戦前・戦中に密会に使った東京宝塚劇場から六甲山にいたる場所を撮影したものだが、米田知子には珍しく、昔の写真——いや、薄れかけた記憶の残像であるかのように、あえてボケたトーンに仕上げられている。姫路では、これらの写真がいちばん奥の部屋の展示ケースに水平に置かれ、個々のフレームの上にひとつずつ白熱電灯が吊るされていた。ムーディといえばムーディなこれらの写真が他の作品から浮き上がって見えないか依然として意見の分かれるところではあるだろうが、ボルタンスキーを思わせる今回のインスタレーションがそれ自体きわめて効果的なものだったことは疑いない。

白洲正子が「人間のいない風景」と題するエッセーの中で入江泰吉の撮った大和の風景写真についてこう述べている。「それは人間のいない風景で、それにも拘わらず、いやそれ故に古代大和の歴史がまざまざと目に浮かぶのであった。[…]人間のまったくいない大和の山野に、どれほど多くの人間のドラマがかくされているか、歴史の悲劇が繰り返されたか、入江さんの写真は、私たちに、そういうことを問いかけているように思う」。彼らがまだ「日本」という共同幻想の中におり、それが入江泰吉の写真に詩的な雰囲気を与えていたとすれば、米田知子はそのような幻想の外でいっそう剥き出しの現実と対峙している。彼女がとらえる「人間のいない風景」(人間が写るには写っている数点も含めて)のどこまでもクールな画面は、人間的な意味や感情を超えたところで、歴史の不条理をその事実性において観る者に突きつける。

せっかく姫路に来たのだから、あたりを少し散歩してみよう。姫路駅から北を見た真正面に聳える姫路城は、修理によって白鷺に喩えられる白さがいっそう際立っている。天守閣がふたたび公開されるのは来年の3月27日からだが、米田知子展を見たあと、壁の銃眼から周囲を覗くことができればよかっただろう。彼女には、旧ユーゴスラヴィア内戦のときセルビアの狙撃手がターゲットを狙っていた銃眼からサラエヴォ市街を撮影した写真をはじめとする《Sniper View》と題した作品もあるのだ(今回の展覧会には出ていない)。

他方、駅から見ると裏にあたる城の北側では、緑に覆われた堀が正面とはまた違う陰翳に満ちた姿を見せてくれるだろう。城の東北にある美術館から西に向かって歩き、城の西北の坂を少し上ったところに、姫路文学館がある。文学館としては大規模なこの施設は、安藤忠雄の設計によるもので、斜面に二つの建物(そして大正時代の豪華な屋敷)が配置されており、導線が複雑すぎて管理者がうまく使いこなせていない憾みはあるものの、多様な魅力を秘めた建築と言ってよい。

ここでいま「『こころ』から百年:夏目漱石—漱石山房の日々」展(10月11日〜11月30日)が開催されている。総じて文学史の復習といった感じの展覧会だが、面白いところも少なくない。たとえば、第一高等学校時代、漱石の講義を受けられず、憧れのあまりストーカーまがいの行為までしていたという、姫路出身の和辻哲郎の最初の手紙に対する返信(1913年10月5日付)には、「あなたの自白するやうな殆んど異性間の恋愛に近い熱度や感じを以て自分を注意してゐるものがあの時の高等学校にゐやうとは今日迄夢にも思ひませんでした」とあり、『こころ』のホモソーシャルな側面を理解する鍵として注目される(『こころ』の「わたし」のモデルは和辻だという説もある)。あるいは、姫路に近い印南郡(現・加古川市)の松尾寛一少年(当時11歳)が、『こころ』の連載開始直後、「先生」の名前を問うた手紙への返信(1914年4月24日付:『こころ』に関する作者自身の最も早い発言)。「先生といふ人はもう死んでしまひました。名前はありますがあなたが覚えても役に立たない人です。あなたは小学の六年でよくあんなものをよみますね。あれは小供がよんでためになるものぢやありませんからおよしなさい。」むろん、漱石自身の作品も含め、書画も欠けてはいない。それに関連して、もうひとつ、『こころ』の連載が始まる少し前に画家の津田青楓に宛てた手紙(1914年3月29日付)を引いておこう。「世の中にすきな人は段々なくなります。さうして天と地と草と木が美しく見えてきます。ことに此の頃の春の光は甚だ好いのです。私は夫[それ]を頼りに生きています。」そして追伸で続ける。「皿と鉢を買ひました。もっといろいろなものを買ひたい。芸術品も天地と同じ楽しみがあります。」

こうして文豪の筆跡を追いながら、私は考えていた。米田知子なら夏目漱石をいったいどう料理するだろうか。

▶「米田知子 暗なきところで逢えれば」姫路市立美術館 2014年9月13日〜11月3日

2013年7月〜9月に東京都写真美術館で開催されていた展覧会の巡回展だ。しかし、両方の会場で展覧会を見た者として断言しよう、姫路展には東京展とはまったく別ものと言っていいほどの精度と強度が漲っている。米田知子は姫路に近い明石の出身で、あえて大時代的な言葉を使うならこれは故郷への凱旋展ということになる、それにふさわしい見事な展覧会と言えるだろう。東京展を見ていたとしても姫路展を見直す価値は十分にある。

その印象の違いを説明するためにも、まずは米田知子の写真について復習しておかねばならない。この写真家の名が私の記憶に刻み込まれたのは、フロイトの眼鏡を通してユングの手稿を見るといった手の込んだ写真の連作《Between visible and invisible》によってである(今回の展覧会にも、このシリーズから、マハトマ・ガンジーの眼鏡を通じて「沈黙の日」の最後の筆談ノートを見る、谷崎潤一郎の眼鏡を通して松子夫人への手紙を見るといった4点が含まれている)。私は、この連作の知的なたくらみのみならず、写真としてのクオリティに魅せられたのだが、それが知的なゲームに傾斜しすぎていると見る向きもあったようだ。しかし、その後の米田知子は、むしろ、完璧なフレーミングで風景や室内を細部まで明確にとらえた写真を発表するようになる。ただし、ほとんどは無人であるその場所は、いたって普通の風景や室内でありながら、深い歴史の刻印を帯びているのだ。青空の下の荒れ地を横切る何の変哲もない小道が、サイパン島で第二次世界大戦のとき日本人が軍民を問わず集団自決した「バンザイ・クリフ」に続く道だったりする(その意味でこの写真は藤田嗣治の戦争画《サイパン島同胞臣節を全うす》へのレスポンスでもある)。薄のたなびく野原に馬が佇む美しい風景が、原子力発電所事故で避難を余儀なくされた飯館村の風景だったりする。あるいは剥き出しの、あるいはカーテンやブラインドで覆われた壁に時として赤や黄色の電燈がついているところだけが普通と違う、それは実は「Kimusa(機務司=韓国国軍機務司令部)」——スパイや思想犯に対する厳しい取り調べや拷問で悪名高い「Poansa(保安司=国軍保安司令部)」の後身——のあった建物(もとは日本統治時代に官立病院として建てられたモダニズム建築)の室内なのだ。暗いムードを湛えた画面で歴史のトラウマを象徴するといった安易なシンボリズムの入り込む余地は、そこにはない。そこで事件があったという端的な事実だけが、その場所を明確にとらえた写真とともに、ドキュメントとして提示される(記号論的に言えば、そこにはインデクシカルな関係だけがある)。だからこそ、観る者はその落差によって揺さぶられ、忘れがたい印象を刻み込まれる。トラウマのシンボリズムが癒しのシンボリズムと対になっているのに対し、歴史の端的な事実性は容易に理解しがたい謎のままにとどまるからである。さらに言い換えてみよう。現実の生動を静止させてとらえるものであるかぎり、写真にはつねに死の影が落ちている。あるいは、意識的に見えるもの以外も写り込んでしまうかぎり、写真とは多少とも心霊写真であると言ってもよい。だからといって、いや、だからこそ、いかにも心霊写真めいた写真を撮る(たとえばなぜか評判がいいらしい志賀理江子のように)などというのは愚かなことだ。一見普通の場所をどこまでも明確にとらえた写真に、歴史のゴーストが宿る。それが米田知子の写真の——いや、写真というものの、貴重な逆説なのである。

《マハトマ・ガンジーの眼鏡『沈黙の日』の最後のノートを見る》

「Between Visible and Invisible」より 2003年 Courtesy of ShugoArts

《谷崎潤一郎の眼鏡―松子夫人への手紙を見る》

「Between Visible and Invisible」より 1999年 Courtesy of ShugoArts

《道ーサイパン島在留邦人玉砕があった崖に続く道》

「Scene」より 2003年 Courtesy of ShugoArts

《避難した村・飯館村・福島》

「積雲」より 2011年 Courtesy of ShugoArts

《Kimusa 9》

「kimusa」より 2009年 Courtesy of ShugoArts

むろん、昨年の東京展でも、米田知子の写真のそうした特質を見てとれなかったわけではない。ただ、それらの写真の要求する空間的なテンションからすると、東京都写真美術館の展示空間はあまりにチープでルースだった(現在、改装工事が進められており、改善を期待したいが、本当は建て替えが望ましかった)。もうひとつ、展覧会の最後に、雪の自動車道路、オーロラ、戦車を記念碑として置いた公園の夜景を映し出す3面ヴィデオ作品《暗なきところで逢えれば》が置かれており、そこにややおどろおどろしい雰囲気の音響が添えられているのだが、この音が漏れて会場全体に響き渡っていた。米田知子の写真がムーディなものの対極にあるとするなら、これは大きな問題と言わなければならない。

今回の姫路展では、そうした問題がほぼ完全に解決されていた。東京展の問題を写真家自身に指摘した者としては、脱帽するほかない。そもそも、姫路城の東北に位置する姫路市立美術館の赤レンガの建物は、明治の終わりから大正の初めにかけて建てられた旧陸軍第10師団の兵器庫・被服庫であり、内部空間も硬い印象で、米田知子の写真を展示するのに理想的と言っていいだろう。この細長い建物をうまく使って、《氷晶》シリーズに始まり、まっすぐに奥まで行って、またまっすぐ帰ってきたあげく、例の3面ヴィデオ作品の夜の雪景色で終わるという、きわめてシンプルで無駄のない会場構成も、一貫して緊張感を維持するのに有効だった。ヴィデオ作品自体については他のスチール写真に匹敵するレヴェルに達しているか今もって疑問なしとはしないが(写真とヴィデオとの落差は米田知子のみならず多くの写真家に見られる問題だ)、展覧会全体の構成が明確になることでヴィデオ作品の位置付けもはっきりしたし、音が漏れないよう注意が払われているので、東京展で感じた問題は姫路展ではほとんど感じることがなかった。もうひとつ問題含みの作品があるとすれば、《Kimusa》シリーズ(旧陸軍の建物の中で見るといっそう迫力を増す)のあと、会場のいちばん奥に置かれた、《パラレル・ライフ》シリーズだろう。「ゾルゲを中心とする国際諜報団密会場所」という副題の通り、これはゾルゲを初めとするスパイたちが戦前・戦中に密会に使った東京宝塚劇場から六甲山にいたる場所を撮影したものだが、米田知子には珍しく、昔の写真——いや、薄れかけた記憶の残像であるかのように、あえてボケたトーンに仕上げられている。姫路では、これらの写真がいちばん奥の部屋の展示ケースに水平に置かれ、個々のフレームの上にひとつずつ白熱電灯が吊るされていた。ムーディといえばムーディなこれらの写真が他の作品から浮き上がって見えないか依然として意見の分かれるところではあるだろうが、ボルタンスキーを思わせる今回のインスタレーションがそれ自体きわめて効果的なものだったことは疑いない。

左上から時計回りに《氷晶 I》《氷晶 II》《氷晶 III》《氷晶 IV》

2013年 Courtesy of ShugoArts

《東京宝塚劇場(クラウゼン ヴトケウィッチ)》

「パラレル・ライフ」より 2008年 Courtesy of ShugoArts

白洲正子が「人間のいない風景」と題するエッセーの中で入江泰吉の撮った大和の風景写真についてこう述べている。「それは人間のいない風景で、それにも拘わらず、いやそれ故に古代大和の歴史がまざまざと目に浮かぶのであった。[…]人間のまったくいない大和の山野に、どれほど多くの人間のドラマがかくされているか、歴史の悲劇が繰り返されたか、入江さんの写真は、私たちに、そういうことを問いかけているように思う」。彼らがまだ「日本」という共同幻想の中におり、それが入江泰吉の写真に詩的な雰囲気を与えていたとすれば、米田知子はそのような幻想の外でいっそう剥き出しの現実と対峙している。彼女がとらえる「人間のいない風景」(人間が写るには写っている数点も含めて)のどこまでもクールな画面は、人間的な意味や感情を超えたところで、歴史の不条理をその事実性において観る者に突きつける。

せっかく姫路に来たのだから、あたりを少し散歩してみよう。姫路駅から北を見た真正面に聳える姫路城は、修理によって白鷺に喩えられる白さがいっそう際立っている。天守閣がふたたび公開されるのは来年の3月27日からだが、米田知子展を見たあと、壁の銃眼から周囲を覗くことができればよかっただろう。彼女には、旧ユーゴスラヴィア内戦のときセルビアの狙撃手がターゲットを狙っていた銃眼からサラエヴォ市街を撮影した写真をはじめとする《Sniper View》と題した作品もあるのだ(今回の展覧会には出ていない)。

他方、駅から見ると裏にあたる城の北側では、緑に覆われた堀が正面とはまた違う陰翳に満ちた姿を見せてくれるだろう。城の東北にある美術館から西に向かって歩き、城の西北の坂を少し上ったところに、姫路文学館がある。文学館としては大規模なこの施設は、安藤忠雄の設計によるもので、斜面に二つの建物(そして大正時代の豪華な屋敷)が配置されており、導線が複雑すぎて管理者がうまく使いこなせていない憾みはあるものの、多様な魅力を秘めた建築と言ってよい。

ここでいま「『こころ』から百年:夏目漱石—漱石山房の日々」展(10月11日〜11月30日)が開催されている。総じて文学史の復習といった感じの展覧会だが、面白いところも少なくない。たとえば、第一高等学校時代、漱石の講義を受けられず、憧れのあまりストーカーまがいの行為までしていたという、姫路出身の和辻哲郎の最初の手紙に対する返信(1913年10月5日付)には、「あなたの自白するやうな殆んど異性間の恋愛に近い熱度や感じを以て自分を注意してゐるものがあの時の高等学校にゐやうとは今日迄夢にも思ひませんでした」とあり、『こころ』のホモソーシャルな側面を理解する鍵として注目される(『こころ』の「わたし」のモデルは和辻だという説もある)。あるいは、姫路に近い印南郡(現・加古川市)の松尾寛一少年(当時11歳)が、『こころ』の連載開始直後、「先生」の名前を問うた手紙への返信(1914年4月24日付:『こころ』に関する作者自身の最も早い発言)。「先生といふ人はもう死んでしまひました。名前はありますがあなたが覚えても役に立たない人です。あなたは小学の六年でよくあんなものをよみますね。あれは小供がよんでためになるものぢやありませんからおよしなさい。」むろん、漱石自身の作品も含め、書画も欠けてはいない。それに関連して、もうひとつ、『こころ』の連載が始まる少し前に画家の津田青楓に宛てた手紙(1914年3月29日付)を引いておこう。「世の中にすきな人は段々なくなります。さうして天と地と草と木が美しく見えてきます。ことに此の頃の春の光は甚だ好いのです。私は夫[それ]を頼りに生きています。」そして追伸で続ける。「皿と鉢を買ひました。もっといろいろなものを買ひたい。芸術品も天地と同じ楽しみがあります。」

こうして文豪の筆跡を追いながら、私は考えていた。米田知子なら夏目漱石をいったいどう料理するだろうか。

▶「米田知子 暗なきところで逢えれば」姫路市立美術館 2014年9月13日〜11月3日