Miho Museum のバーネット・ニューマン

浅田 彰

2015.03.13

戦後アメリカ抽象美術の頂点のひとつであるバーネット・ニューマンの連作《十字架の道行き》が例外的に Miho Museum だけで展示される。同時に開催される日本美術展や常設展も素晴らしい。ただちに Miho Museum へ。つまるところそれが今回のメッセ—ジだ。そこに至る前に二つ迂回をするが、本論だけ読みたい読者はただちに第3節にジャンプするといいだろう。

(1)箱根 2月27日

今年、京都では琳派400年という催しが開催されている。

光悦・宗達—光琳・乾山—抱一という系譜(狩野派のように血縁関係・師弟関係によるのではなく、私淑によって断続的にリレーされたところが興味深い)を後から琳派と呼ぶようになるのだが、そもそも光悦が徳川家康から京都・鷹峯の地を拝領したのが1615年、今年はその400周年にあたるというのだ。近年の研究では「鷹峯芸術家村」の神話はかなり誇張されていると考えられており、わざわざそれを起点に400周年を祝うというのは奇妙に思われるが、兎にも角にも琳派の系譜をあらためて強調し、その延長線上で日本的な装飾美術をアピールすることができれば、主催者としてはそれでいいのだろう。モダニズムの(反)規範を単純化して示したのが「今日の芸術は、うまくあってはならない。きれいであってはならない。ここちよくあってはならない」という岡本太郎のテーゼだとすれば、その対極に位置するのが琳派の装飾美術であり、いわばポストモダニズム右派の立場からそれを文化的のみならず商業的にも復興しようというわけだ。モダニズムの偏りを修正しようとするのはいいだろう。芸術は、うまくあってもいい。きれいであってもいい。ここちよくあってもいい。問題は、しかし、それが、「うまくなくてはならない、きれいでなくてはならない、ここちよくなくてはならない」という古い規範へと反転され、その規範がアート・マーケットの圧力で一般化されかねないことだ。もちろん琳派にも興味深い点はたくさんあるが、それをもっぱら装飾性においてとらえ日本美術の支配的な流れとしてフレーム・アップする動きには、多少とも反動的なものを感じずにはいられないのである。

そもそも京都市民は光悦や宗達の作品にどれほど親しんでいるだろうか。たとえば宗達の《風神雷神図屏風》はあまりに有名だが、建仁寺で見られるのは複製に過ぎない。むしろ、風神雷神図といえば四条麩屋町にあるパチンコ屋(京一四条店)の壁画を思い出す人の方が多いのではないか。箱根の岡田美術館で風神雷神図の巨大な壁画を前にして、私は京都で慣れ親しんだその壁画を思い出していた。実のところ、岡田美術館は(熱海のMOA美術館に名を残す岡田茂吉ではなく)パチンコ王と言われる岡田和生のコレクションを展示する場所として2013年にオープンしたものであり、開館1周年を記念して「大観・春草・御舟と日本美術院の画家たち」展が開催されている。私はそこで34年ぶりに公開される《木蓮》図を見に来たのだ。

企画展の前に、中国の青銅器や日本の土器に始まる広汎なコレクションを見ることができるが、確かに相当な名品も見られるものの、総じて玉石混交という印象で、2800円の入館料と空港なみのセキュリティ・チェックに値するものかどうか疑わしいところがないわけではない。だが、企画展に関するかぎり、菱田春草や速水御舟(またそれとの関連で小茂田青樹や小林古径ら)の質の高い作品が数多く含まれていて、充実した内容と言える。とくに御舟の《木蓮(春園麗花)》(1926年:岡田美術館のウェブサイトに画像がある)。この画家は前年の《炎舞》を典型とする色彩表現で名高く、この展覧会にも琳派の色彩やたらし込みの技法を援用した《紅葉》(1934年)のような作品が含まれているが(菱田春草の《紅葉に小禽》や下村観山の《秋韻》にも同様な琳派の影響が見られる)、《木蓮》は暗紅紫色の木蓮をあえて墨一色で描いて、いっそうリアルかつシンボリックな表現を達成しているのだ。花や蕾を明晰な輪郭で描く一方、細い枝にたらし込みの技法を用いているところも注目に値するだろう。宗達の《源氏物語関屋澪標図屏風》に感動して御舟という号を選んだというだけに、彼の画業が琳派なしにあり得ないことは確かだ。しかし、重要なのは、それが華麗な装飾的画面をはるかに超えて、《木蓮》のような深みにまで達したことではないか。1980年の京都国立近代美術館の速水御舟展で見て深い感銘を受けたこの名品と再会できただけでも、箱根までわざわざ出かけた甲斐はあった。

(2)熱海 2月27日

箱根路を我が越えくれば伊豆の海や沖の小島に波の寄る見ゆ(実朝)

熱海のMOA(Mokichi Okada International Association)美術館の海を見晴らす庭で、ふとこの歌を思い出す——といっても、実際には熱海沖の初島に向かう船の航跡が見えるくらいだが。しかし、翻って美術館の庭を、また残された図面に従って再建された光悦の屋敷の周辺を見ると、遅い午後の光を浴びて満開に近い紅白の梅が咲き競い、その香りが空気中に漂っている。新古今和歌集の冒頭近く、

知るらめやかすみの空をながめつつ花も匂はぬ春を嘆くと(中務)

を置いた後に

大空は梅の匂いにかすみつつくもりもはてぬ春の夜の月(定家)

へとほとんど映画的に転回するところを思い出し、ここが月夜にどのように見えるか想像しながら、美術館に入って、尾形光琳の《紅白梅図屏風》、そして、それをモノクローム写真にして夜景に見立てた杉本博司の《月下紅白梅図》を見る。そう、尾形光琳300年忌を記念して開催された「光琳アート」展では、56年ぶりにMOA美術館の《紅白梅図屏風》と根津美術館の《燕子花図屏風》が一堂に会したのだ(梅の時期のこの出会いは燕子花の季節に根津美術館でも再演される予定)。とはいえ、《燕子花図屏風》は大胆なデザインが魅力のほぼすべてと言ってよく、本物はいちど見れば十分だろう。対して、《紅白梅図屏風》は技法的にも図像的にも謎に満ちた作品だ。数年前から行われてきた科学的調査によると、中央の水流の部分は銀箔を貼った上にドーサによるマスキングと硫化によって流水紋をつくったもので、完成当初は銀色に輝いていたらしい。他方、それ以外の部分の金地については、科学的調査の途中段階で金箔ではないかもしれないという話が出て話題になったが、調査を継続した結果やはり金箔だとわかったらしい。しかし、その上に描かれた紅梅と白梅だけでも十分に謎めいていると言うべきだろう。中央の水流を女性に、右の紅梅を男根を突き出した若い男、左の白梅を老いた男に見立てる説もあって、興味は尽きない。他方、杉本博司の新作は、この屏風を撮影して諧調表現にすぐれたプラチナ・パラディウム・プリントで仕上げたもので、その精妙なモノクロームの画面を《月下紅白梅図》と見立てるところは杉本ならではの発想である。もうひとつ、《紅白梅図屏風》の周囲の床には二輪の梅の花と十枚の花びらが散らばっているのだが、これは実は須田悦弘の木彫だ。彼のこの種の作品としては、直島のベネッセハウスにある小さな雑草(ブルース・ナウマンのネオン作品の置かれた円筒形の空間の外側、コンクリートの壁の継ぎ目から生えているように見える)が圧倒的に素晴らしく、今回の梅花もそれには及ばないにせよ、成功例のうちに数えられるだろう。

そう、この展覧会には「光琳と現代美術」という副題が付され、菱田春草や速水御舟らの近代の作品のほか、こうした現代の作品も展示されている。しかし、いま触れた杉本や須田の作品を除き、その選択がいささか恣意的なのだ。たとえば高橋コレクションから村上隆の《ルイ・ヴィトンのお花畑》屏風(2003年)、そして会田誠の《美しい花(戦争画 RETURNS)》屏風(1995年)や《紐育空爆之図(戦争画RETURNS)》屏風(1996年)。もちろん、琳派を浅薄なマンガにしたような山本太郎の作品などに比べれば、これらは現代日本美術の中ではるかに重要な位置を占める作品に違いなく、それらを琳派につなげる根拠もないわけではない。だが、琳派展をしめくくる位置にこれらの作品を置いてしまうと、琳派を見る上でも村上や会田を見る上でもパースペクティヴを歪めることになってしまうように思われる。そもそも、そこまでして琳派の現代性をアピールする必要がどこにあるのだろうか——うまく、きれいで、ここちよい琳派風装飾美術は、昔も今も日本の大衆が求めて止まぬものであるというのに。

少なくとも、私にとってのこの展覧会の発見は、近現代美術ではなく、図録(角川学芸出版)に含まれていない野々村仁清の《色絵藤花文茶壺》だった。MOA美術館の誇るこの壺を何度も見ていながら、私は黒に近く見える花が銀で絵付けされている(おそらく黒化することを想定した上で)ことを意識していなかったのだ。酒井抱一は、宗達のオリジナルを光琳が模写した金地の《風神雷神図屏風》の裏に、雷の後の雨を受けてしおれた夏草や風に靡く秋草を銀地に描いたことで知られ(これは現在は独立の《夏秋草図屏風》に仕立てられている)、それこそまさに琳派の系譜そのものと言えるだろうが、宗達の金の明るいプレゼンスに対し銀の陰影と移ろい(黒化も含めて)にこだわった抱一は、別の作品で金の日に対し銀の月を最初から黒く描きさえしたのだ(玉蟲敏子の一連の研究は言うまでもないとして、この問題に関して京都造形芸術大学で最近博士号を取得したアーティスト江畑芳の博士論文は示唆に富んでいる)。このように、いたずらに華やかな装飾性だけではなく、それを反転させるところにも、琳派の面白さがあるのではないか。そんなことを考えながら、私はこれまで愚かにもたんに華麗なものとしか考えていなかった仁清の茶壺を飽きることなく眺めていた。

(3)紫香楽(信楽) 3月13日

その桃源郷は紫香楽の山中にある。

私は新興宗教に関して僅かな知識しか持ちあわせていないが、大本教から独立したのが岡田茂吉(1982-1955)の世界救世教、さらにそこから分立したのが小山美秀子(1910-2003)の神慈秀明会で、岡田茂吉を記念するのがMOA美術館だとすると、小山美秀子を記念するのがここ紫香楽の山中にあるMiho Museumなのである。

もとより真善美(ここでの美はバーク=カントの言う「美」と「崇高」の両者を含む)は必ずしも一体ではなく、宗教と芸術の関係は決して単純ではない。唯一神の絶対性を強調するがゆえに偶像崇拝禁止(図像化禁止)を徹底しようとするユダヤ教やイスラム教のような宗教もある(それらを結ぶリンクであるキリスト教は唯一神が人間となったという大胆な教義をもっており、図像化禁止にこだわらなくなった。それが否定の否定だとすれば、イスラム教はさらにその否定ということになる)。新興宗教でも、オウム真理教などは美的なものに一切関心を払わなかった。それらに比べて、大本教は、出口王仁三郎が自ら書や陶芸をよくしたように、美に親近性のある宗教と言えるのではないか。その信者でもあった岡田茂吉も、もともと画家を志していただけあって、古美術の蒐集に熱中した。そうした志向は小山美秀子の神慈秀明会にもそのまま受け継がれている。ただ、戦後の混乱期なら光琳の《紅白梅図屏風》のような超一流の作品を入手できたとしても、いまその水準の日本美術コレクションを築くのは難しいと考えた神慈秀明会は、蒐集の対象を古代エジプトに始まる世界の美術に広げた。そして、ルーヴル美術館や大英博物館にあってもおかしくない名品を含む驚くべきコレクションを築き上げたのである。1997年にオープンしたI.M.ペイの設計によるMiho Museumはそれを展示する美術館だ。もちろん新興宗教につきものの問題はあって、「病気が治ると信じて寄付を重ねたのに治らなかった、詐欺ではないか」といったクレームをつける遺族の気持ちもわからなくはないが、それを言うなら仏教やキリスト教のような古い宗教への寄付でも同じこと、そうして集めた金を美術品に変えて一般公開してくれるのだから、私のような不信心者にとってはありがたいことと言うべきだろう。

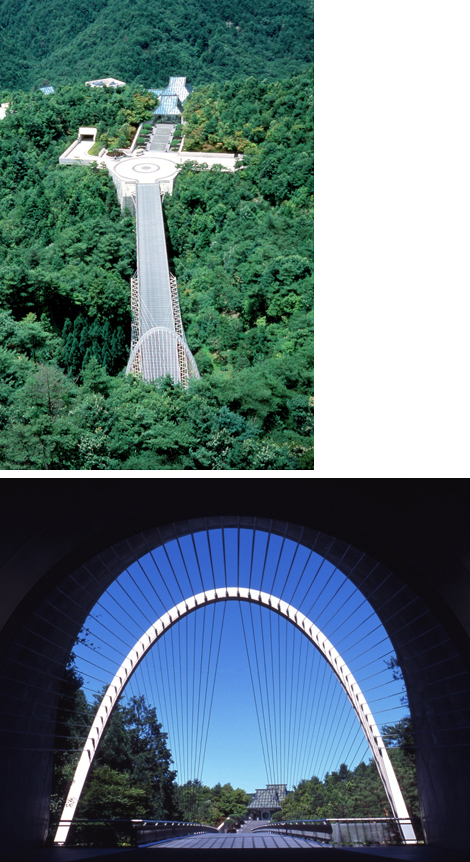

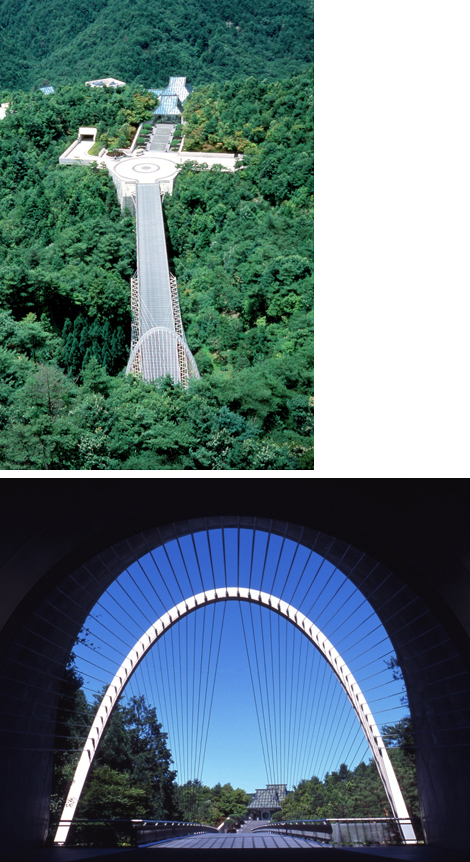

観客はクルマやバスを降りてまずレセプション棟に迎えられる。京都人なら苔の庭を維持するのがいかに大変かよく知っているだろうが、ここでは驚くべきことに駐車場の緑地帯まで美しく手入れされた苔で覆われている。自然食へのこだわりも世界救世教と共通で、カフェでは徹底した自然農法の産物が供される。そこから湾曲したトンネルを抜け、谷を橋で渡ったところに、美術館があるのだ。このトンネルと橋はペイの傑作と言ってよく、電動カートに乗るより、ゆっくり歩いてみるといいだろう。美術館の入り口は日本の神社を思わせるいささかキッチュなデザインだが、全体としては自然の中に巧妙に埋め込まれており、インテリアはといえばゴージャスそのもの、展示や照明、空調にいたるまで、ほとんど文句の付けようがない。ついでに言えば、こうして谷を超えて美術館に入ったら、ロビーの奥のガラス窓からもうひとつ谷を超えたところに神慈秀明会本体の施設が見える。ミノル・ヤマサキによる教祖殿(1983年)と、ペイによるベル・タワー(1990年)だ。実は、ペイが美術館を設計する前、最初に手がけたのがこのタワーだった。(他方、ヤマサキはニューヨークのワールド・トレード・センター(1973年)の設計者として有名であり、9.11の後にMiho Museumに来たとき、私はついテロリストの飛行機が巨大な教祖殿に突っ込むところを想像してしまった。会田誠の悪口は言えない。)

この贅沢な展示空間に、古代エジプトに始まり、地中海から東アジアにいたるさまざまな地域の名宝が展示されている。とくに素晴らしいのは、エジプトの神殿の至聖所にあったと言われる隼の頭をもつホルス神の像だ。銀の像の髪の部分にはラピス・ラズリがふんだんにはめこまれており、本来その上にあったはずの丈の高い冠(壺を組み合わせたような形で現代人の目にはどうしても滑稽に見える)は失われているものの、それゆえかえって隼の鋭い表情が際立っている。実は、カタールにやはりペイの設計によるイスラム美術館(2008年)ができたのだが、この美術館のためにイスラムより古い時代からの膨大なコレクションを収集したサウド・ビン・ムハンメド・アール・サーニー(シェイク・サウド。首長[*注1]のいとこ)は、このホルス神像もコレクションに加えるつもりだったらしい。だが、彼にとっては残念なことに、それはMiho Museumに収まることになった。アラブのオイル・マネーも日本の宗教マネーにはかなわないということか。シェイク・サウドと親しかった磯崎新の話では、イスラム美術館をペイに依頼したこともあって、彼はMiho Museumを見に来たものの、ホルス神像をしばし睨みつけたかと思うとただちに身を翻してそのまま立ち去ったという。

もうひとつ、Miho Museum の至宝として知られていたのは、法隆寺の百済観音の作者が限られた技術と素材で真似ようとした理想の原型はこういうものだったのだろうと思わせる、東魏の菩薩立像だった。過去形で書くのは、この仏像が盗品だったと分かり、Miho Museumは善意の第三者(盗品と知らずに買った買い手)であったにもかかわらず2001年に中国に無償譲渡したからだ。中国もそれに応えてこの像をMiho Museumが10周年を迎える2007年まで無償貸与、この年にはこの像を中心とする「中国山東省の仏像」展が開催された。それを見ても、(北魏〜)東魏の仏像のマニエリスティックとも言える洗練は突出しており(少し時代が下って隋から唐になると仏像はぼってりしたものになってしまう)、まさにそれが日本に導入された結果、優雅な曲線を描くプロフィールや舞い上がる天衣といった飛鳥文化の素晴らしい造形がとつぜん可能になったのだということがわかる。国立博物館でもめったに見られない、これはきわめて意義深い展覧会だった。

その他、シリア出土のモザイクの床をまるごと持ってくるとか、ポンペイのものと似た壁画をまるごと持ってきた上に、画中に描かれた看板がわりの石板(吊されているので「揺れる」を意味するオッシラと呼ばれる)の類品を実際に吊るとか、およそ日本離れした水準の展示が目白押しで、飽きることがない。

さてここでやっと本題に入るのだが、このゴージャスな空間に、この春、バーネット・ニューマン(1905-1970)の《十字架の道行き》が展示されることになった。

この作品を収蔵するワシントンのナショナル・ギャラリー東館はペイの設計になるもので、そこが改装工事に入るため、やはりペイの設計になるMiho Museumでの展示が実現したのだ。Miho Museumでは初めての近現代美術展である。

ニューマンと言えば、日本のアート関係者にとって、DIC川村記念美術館がニューマン最大の作品である《アンナの光》を売ってしまったというニュースは衝撃だった。手数料を除いた譲渡益が103億円というから驚くばかりだ。

テクノ資本主義のアレゴリーとも言うべきドン・デリーロの『コズモポリス』(新潮文庫;クローネンバーグによって映画化された)の主人公である若い企業家はロスコ・チャペルをまるごと買い取りたいと思っているのだが、それが無理なら川村記念美術館のロスコ・ルーム(シーグラム壁画のうち7点を収める)を買えばよかったのかもしれない。いずれにせよ、そこから類推するに、《十字架の道行き》15点の価格は天文学的と言うほかない水準に達するのだろう。そもそもこの連作は、垂直なジップ(空間を分割すると同時にジッパーのように統合する細長いフィールド)をもつ1948年の《ワンメント I》で独自の抽象画のスタイルを確立したと自認するニューマンが1966年に初めての美術館での個展として開いた「十字架の道行き——レマ・サバクタニ(何ぞ我を見捨てたもう)」展(グッゲンハイム美術館)で展示されたものであり、歴史的な価値も高い。それはロスコのシーグラム壁画やロスコ・チャペルと並んで戦後アメリカ抽象美術の頂点に位置するものなのだ。私はどちらかというとニューマンのヒロイズムに批判的なのだが(ちなみにジャクソン・ポロックと結婚していたことのあるリー・クラズナーをモデルとする高齢の女性がインタヴューに答えて喋り続けるという設定のジョン・アップダイクの『Seek My Face』[Knopf, 2002]ではその裏面が女性の視点から暴かれる)、彼の作品の価値は認めるし、ロスコのようにムーディに見える余地がない分だけ精度が高いとさえ思う。これほどのモニュメンタルな作品が日本で見られるのだから、見逃す手はない。

注目に値するのは、それを企画展示室にではなく常設展示室の一画に展示したことだ。改築されたニューヨーク近代美術館のように、最近はやたらに大きな空間でスペクタキュラーな展示をする傾向が目につくが(これは設計者の谷口吉生の本来の構想を裏切るものだ)、ここではむしろ小さめの空間でインティメートな展示がなされており、ニューマンが望んだであろう作品との静かな直接の対話が可能になっているのだ。運が良ければ、この部屋でしばし《十字架の道行き》を独占することも不可能ではない。キリスト教美術では「十字架の道行き」は14点から構成されるのだが、ニューマンは15点目として《Be II(存在せよ II)》を付け加えた(それをユダヤ教的なものと見る向きもある)、それを入口の裏側に配したところまで含めて、ゲスト・キュレーターの大島徹也のきめ細かい配慮は評価に値する(大判の図録も充実している)。Miho Museumで初めての近現代美術展がこのように質の高いものだったことを歓迎し、今後もこうした試みが継続されることを期待したい。

もうひとつ忘れてはならないのが、同時に開かれた「曽我蕭白『富士三保図屏風』と日本美術の愉悦」展の充実ぶりだ。Miho MuseumはMOA美術館のように日本美術を中心とするわけではないと言ったが、日本美術コレクションもなかなかのものだったし、とくに近年、辻惟雄が館長になった頃から、重要な作品が次々に加わった。サントリー美術館で開催される「若冲と蕪村」展(7/4~8/30日 MIHO MUSEUMに巡回)は同じく1716年(光琳の没年でもある)に生まれた二人の画家を中心とする展覧会だが、その目玉である若冲の《象と鯨図屏風》と蕪村の《山水図屏風》(銀地)はいずれもMiho Museumが買って公開したものだ(前者が公開されたとき田中康夫・福岡伸一と見に行って鼎談した記録がある)。蕭白の《富士三保図屏風》も、戦後アメリカに渡っていたのが、森美術館の開館展「ハピネス」で里帰りし、結局今回Miho Museumのコレクションに加わった。率直に言って蕭白らしく奇妙なところも多い作品なのだが[注2]、左手に富士山、右手に三保の松原から立ち上がって湾を越え伊豆の山々(?)まで届く現実離れした虹を配した空間構成は気宇壮大で、「日本美術の平面性」などという紋切型を突き抜けるものであることは確かである。

他方、蕭白とは対極的な円山応挙の《虹図》や、合理的に構成され精細に描き込まれた《京名所図屏風》もある。琳派がらみでは、光琳の《大黒天図》もあるし、乾山の《色絵和歌陶板》(井上馨旧蔵の風呂先屏風に貼り混ぜられていた)もある。そうした美麗な作品だけではない。聖武天皇の皇后・光明子の発願になる《五月一日経》をさっと開いたままの形で展示しているのも印象的だし、水瓶が白光を放つところを描き添えた明恵の《夢記断簡》も貴重だ。このように、今回のコレクション展には明確なテーマがないかわりに、どの領域にも通ずる確かな目を感ずることができるだろう。

4月下旬になるとMiho Museumには桜が咲き乱れ、桃源郷ならぬ桜源郷となる。その華やかな情景を後に、展示室でニューマンのモノクロームの抽象世界と対峙し、日本美術を通じてまた多彩な現実世界に戻ってくる。そんな美術館体験も悪くないかもしれない。

—

[注1]

現在のカタールの首長ハマド・ビン・ハリーファ・アール・サーニーは、イギリスの士官学校に学んだ軍人で、1995年にクー・デタで父を追い落として政権を掌握(父が自らの父に対してしたのと同じように)、サウジアラビアにかわってアメリカ中央軍現地司令部を引き受けると同時にアル・ジャジーラを創設してアラブの見方を世界に発信する(ただしカタールの現体制への批判は許されない)といったしたたかなバランス感覚を見せている。

他方、サウド・ビン・ムハンメド・アール・サーニー(シェイク・サウド)は、文化大臣を務める傍ら、自らも家具(インテリア・デザイン)などのコレクターとして知られ、それを収める美術館のようなヴィラの設計を磯崎新に依頼した。そこで磯崎の構想した、アニシュ・カプーアによる寝室、デイヴィッド・ホクニーによるプール、フィリップ・ジョンソンによる鳥籠(クライアントはいわゆる極楽鳥[フウチョウ]などの絶滅危惧種のコレクターでもあった)などを含む巨大なヴィラが実現していたら、素晴らしい見ものだったろう。また、磯崎はアドヴァイザーとしてレム・コールハースやジャン・ヌーヴェルらをカタールに紹介し、自らもエデュケーション・シティ(アメリカの大学の分校の集合体)をはじめとするいくつかの国家プロジェクトを手がけている。とくに、メタボリズム時代の「空中都市」をヴァージョン・アップした国立図書館が実現していれば、これまた素晴らしい見ものだったろう。問題はシェイク・サウドが国家ないし王家のコレクションと個人のコレクションを同時に手がけていたことだった。充実したコレクションをもつイスラム美術館が完成したのはいいものの、それにかかわって帳簿に天文学的な額のギャップが発見され、シェイク・サウドは砂漠のオアシスに軟禁されるのだ。その後、釈放されて、再びアート・マーケットに姿を現したが、2014年に死去、彼のヴィラが建てられることはなかったし、中国の建築ブームによる鉄の高騰もあって国立図書館のプロジェクトもペンディングになってしまった。それにしても、彼らの関係を見ていると、戦国武将と利休らの関係はこんなものだったのかもしれないという気がしてくる。

[注2]

曽我蕭白には下手物と言うほかない作品も多い。その点、ビゲローがボストン美術館にもたらした《雲龍図》は掛け値なしの傑作である。「ボストン美術館 日本美術の至宝」展(2012〜2013年に東京国立博物館や大阪市立美術館などを巡回)で初めて見たときは、とくに異常なほど黒々とした墨の濃度に驚いたものだ。このほどその高精細複製品がつくられ、天龍寺で展示されている(蕭白はいまの三重県あたりで活躍した画家だから、元はそのあたりの寺にあったと思われる)。オリジナルの濃度にはやや劣るように思うが、複製品としては十分な精度と言えるだろう。夢窓疎石の作と言われる曹源池に面して置かれており、場所としても申し分ない。時代とともに美化されてきたのは確かだろうが、2013年1月31日のエントリーで鎌倉の瑞泉寺について指摘したとおり、夢窓疎石には骨の散らばる墓地で座禅を組むといったヴィジョンがある、その痕跡は現在の曹源池にも少しは残っているように思うし、天龍寺の檀家の末席に連なる私の聞いたところでは、観光客のいない時間に座禅をしていて曹源池に飛び込んでゆく壮烈な修行者もまだいるらしい。この機会に天龍寺を訪ね、《雲龍図》がどこかの寺にあったときの様子を想像してみるのも面白いのではないか。

—

「バーネット・ニューマン 十字架の道行き」

Miho Museum 2015年3月14日〜6月7日

(http://www.miho.or.jp/japanese/collect/archives/2015/sp01bs.htm)

バーネット・ニューマン《十字架の道行き》展示風景(画像提供:Miho Museum)

(1)箱根 2月27日

今年、京都では琳派400年という催しが開催されている。

光悦・宗達—光琳・乾山—抱一という系譜(狩野派のように血縁関係・師弟関係によるのではなく、私淑によって断続的にリレーされたところが興味深い)を後から琳派と呼ぶようになるのだが、そもそも光悦が徳川家康から京都・鷹峯の地を拝領したのが1615年、今年はその400周年にあたるというのだ。近年の研究では「鷹峯芸術家村」の神話はかなり誇張されていると考えられており、わざわざそれを起点に400周年を祝うというのは奇妙に思われるが、兎にも角にも琳派の系譜をあらためて強調し、その延長線上で日本的な装飾美術をアピールすることができれば、主催者としてはそれでいいのだろう。モダニズムの(反)規範を単純化して示したのが「今日の芸術は、うまくあってはならない。きれいであってはならない。ここちよくあってはならない」という岡本太郎のテーゼだとすれば、その対極に位置するのが琳派の装飾美術であり、いわばポストモダニズム右派の立場からそれを文化的のみならず商業的にも復興しようというわけだ。モダニズムの偏りを修正しようとするのはいいだろう。芸術は、うまくあってもいい。きれいであってもいい。ここちよくあってもいい。問題は、しかし、それが、「うまくなくてはならない、きれいでなくてはならない、ここちよくなくてはならない」という古い規範へと反転され、その規範がアート・マーケットの圧力で一般化されかねないことだ。もちろん琳派にも興味深い点はたくさんあるが、それをもっぱら装飾性においてとらえ日本美術の支配的な流れとしてフレーム・アップする動きには、多少とも反動的なものを感じずにはいられないのである。

そもそも京都市民は光悦や宗達の作品にどれほど親しんでいるだろうか。たとえば宗達の《風神雷神図屏風》はあまりに有名だが、建仁寺で見られるのは複製に過ぎない。むしろ、風神雷神図といえば四条麩屋町にあるパチンコ屋(京一四条店)の壁画を思い出す人の方が多いのではないか。箱根の岡田美術館で風神雷神図の巨大な壁画を前にして、私は京都で慣れ親しんだその壁画を思い出していた。実のところ、岡田美術館は(熱海のMOA美術館に名を残す岡田茂吉ではなく)パチンコ王と言われる岡田和生のコレクションを展示する場所として2013年にオープンしたものであり、開館1周年を記念して「大観・春草・御舟と日本美術院の画家たち」展が開催されている。私はそこで34年ぶりに公開される《木蓮》図を見に来たのだ。

企画展の前に、中国の青銅器や日本の土器に始まる広汎なコレクションを見ることができるが、確かに相当な名品も見られるものの、総じて玉石混交という印象で、2800円の入館料と空港なみのセキュリティ・チェックに値するものかどうか疑わしいところがないわけではない。だが、企画展に関するかぎり、菱田春草や速水御舟(またそれとの関連で小茂田青樹や小林古径ら)の質の高い作品が数多く含まれていて、充実した内容と言える。とくに御舟の《木蓮(春園麗花)》(1926年:岡田美術館のウェブサイトに画像がある)。この画家は前年の《炎舞》を典型とする色彩表現で名高く、この展覧会にも琳派の色彩やたらし込みの技法を援用した《紅葉》(1934年)のような作品が含まれているが(菱田春草の《紅葉に小禽》や下村観山の《秋韻》にも同様な琳派の影響が見られる)、《木蓮》は暗紅紫色の木蓮をあえて墨一色で描いて、いっそうリアルかつシンボリックな表現を達成しているのだ。花や蕾を明晰な輪郭で描く一方、細い枝にたらし込みの技法を用いているところも注目に値するだろう。宗達の《源氏物語関屋澪標図屏風》に感動して御舟という号を選んだというだけに、彼の画業が琳派なしにあり得ないことは確かだ。しかし、重要なのは、それが華麗な装飾的画面をはるかに超えて、《木蓮》のような深みにまで達したことではないか。1980年の京都国立近代美術館の速水御舟展で見て深い感銘を受けたこの名品と再会できただけでも、箱根までわざわざ出かけた甲斐はあった。

(2)熱海 2月27日

箱根路を我が越えくれば伊豆の海や沖の小島に波の寄る見ゆ(実朝)

熱海のMOA(Mokichi Okada International Association)美術館の海を見晴らす庭で、ふとこの歌を思い出す——といっても、実際には熱海沖の初島に向かう船の航跡が見えるくらいだが。しかし、翻って美術館の庭を、また残された図面に従って再建された光悦の屋敷の周辺を見ると、遅い午後の光を浴びて満開に近い紅白の梅が咲き競い、その香りが空気中に漂っている。新古今和歌集の冒頭近く、

知るらめやかすみの空をながめつつ花も匂はぬ春を嘆くと(中務)

を置いた後に

大空は梅の匂いにかすみつつくもりもはてぬ春の夜の月(定家)

へとほとんど映画的に転回するところを思い出し、ここが月夜にどのように見えるか想像しながら、美術館に入って、尾形光琳の《紅白梅図屏風》、そして、それをモノクローム写真にして夜景に見立てた杉本博司の《月下紅白梅図》を見る。そう、尾形光琳300年忌を記念して開催された「光琳アート」展では、56年ぶりにMOA美術館の《紅白梅図屏風》と根津美術館の《燕子花図屏風》が一堂に会したのだ(梅の時期のこの出会いは燕子花の季節に根津美術館でも再演される予定)。とはいえ、《燕子花図屏風》は大胆なデザインが魅力のほぼすべてと言ってよく、本物はいちど見れば十分だろう。対して、《紅白梅図屏風》は技法的にも図像的にも謎に満ちた作品だ。数年前から行われてきた科学的調査によると、中央の水流の部分は銀箔を貼った上にドーサによるマスキングと硫化によって流水紋をつくったもので、完成当初は銀色に輝いていたらしい。他方、それ以外の部分の金地については、科学的調査の途中段階で金箔ではないかもしれないという話が出て話題になったが、調査を継続した結果やはり金箔だとわかったらしい。しかし、その上に描かれた紅梅と白梅だけでも十分に謎めいていると言うべきだろう。中央の水流を女性に、右の紅梅を男根を突き出した若い男、左の白梅を老いた男に見立てる説もあって、興味は尽きない。他方、杉本博司の新作は、この屏風を撮影して諧調表現にすぐれたプラチナ・パラディウム・プリントで仕上げたもので、その精妙なモノクロームの画面を《月下紅白梅図》と見立てるところは杉本ならではの発想である。もうひとつ、《紅白梅図屏風》の周囲の床には二輪の梅の花と十枚の花びらが散らばっているのだが、これは実は須田悦弘の木彫だ。彼のこの種の作品としては、直島のベネッセハウスにある小さな雑草(ブルース・ナウマンのネオン作品の置かれた円筒形の空間の外側、コンクリートの壁の継ぎ目から生えているように見える)が圧倒的に素晴らしく、今回の梅花もそれには及ばないにせよ、成功例のうちに数えられるだろう。

そう、この展覧会には「光琳と現代美術」という副題が付され、菱田春草や速水御舟らの近代の作品のほか、こうした現代の作品も展示されている。しかし、いま触れた杉本や須田の作品を除き、その選択がいささか恣意的なのだ。たとえば高橋コレクションから村上隆の《ルイ・ヴィトンのお花畑》屏風(2003年)、そして会田誠の《美しい花(戦争画 RETURNS)》屏風(1995年)や《紐育空爆之図(戦争画RETURNS)》屏風(1996年)。もちろん、琳派を浅薄なマンガにしたような山本太郎の作品などに比べれば、これらは現代日本美術の中ではるかに重要な位置を占める作品に違いなく、それらを琳派につなげる根拠もないわけではない。だが、琳派展をしめくくる位置にこれらの作品を置いてしまうと、琳派を見る上でも村上や会田を見る上でもパースペクティヴを歪めることになってしまうように思われる。そもそも、そこまでして琳派の現代性をアピールする必要がどこにあるのだろうか——うまく、きれいで、ここちよい琳派風装飾美術は、昔も今も日本の大衆が求めて止まぬものであるというのに。

少なくとも、私にとってのこの展覧会の発見は、近現代美術ではなく、図録(角川学芸出版)に含まれていない野々村仁清の《色絵藤花文茶壺》だった。MOA美術館の誇るこの壺を何度も見ていながら、私は黒に近く見える花が銀で絵付けされている(おそらく黒化することを想定した上で)ことを意識していなかったのだ。酒井抱一は、宗達のオリジナルを光琳が模写した金地の《風神雷神図屏風》の裏に、雷の後の雨を受けてしおれた夏草や風に靡く秋草を銀地に描いたことで知られ(これは現在は独立の《夏秋草図屏風》に仕立てられている)、それこそまさに琳派の系譜そのものと言えるだろうが、宗達の金の明るいプレゼンスに対し銀の陰影と移ろい(黒化も含めて)にこだわった抱一は、別の作品で金の日に対し銀の月を最初から黒く描きさえしたのだ(玉蟲敏子の一連の研究は言うまでもないとして、この問題に関して京都造形芸術大学で最近博士号を取得したアーティスト江畑芳の博士論文は示唆に富んでいる)。このように、いたずらに華やかな装飾性だけではなく、それを反転させるところにも、琳派の面白さがあるのではないか。そんなことを考えながら、私はこれまで愚かにもたんに華麗なものとしか考えていなかった仁清の茶壺を飽きることなく眺めていた。

(3)紫香楽(信楽) 3月13日

その桃源郷は紫香楽の山中にある。

私は新興宗教に関して僅かな知識しか持ちあわせていないが、大本教から独立したのが岡田茂吉(1982-1955)の世界救世教、さらにそこから分立したのが小山美秀子(1910-2003)の神慈秀明会で、岡田茂吉を記念するのがMOA美術館だとすると、小山美秀子を記念するのがここ紫香楽の山中にあるMiho Museumなのである。

もとより真善美(ここでの美はバーク=カントの言う「美」と「崇高」の両者を含む)は必ずしも一体ではなく、宗教と芸術の関係は決して単純ではない。唯一神の絶対性を強調するがゆえに偶像崇拝禁止(図像化禁止)を徹底しようとするユダヤ教やイスラム教のような宗教もある(それらを結ぶリンクであるキリスト教は唯一神が人間となったという大胆な教義をもっており、図像化禁止にこだわらなくなった。それが否定の否定だとすれば、イスラム教はさらにその否定ということになる)。新興宗教でも、オウム真理教などは美的なものに一切関心を払わなかった。それらに比べて、大本教は、出口王仁三郎が自ら書や陶芸をよくしたように、美に親近性のある宗教と言えるのではないか。その信者でもあった岡田茂吉も、もともと画家を志していただけあって、古美術の蒐集に熱中した。そうした志向は小山美秀子の神慈秀明会にもそのまま受け継がれている。ただ、戦後の混乱期なら光琳の《紅白梅図屏風》のような超一流の作品を入手できたとしても、いまその水準の日本美術コレクションを築くのは難しいと考えた神慈秀明会は、蒐集の対象を古代エジプトに始まる世界の美術に広げた。そして、ルーヴル美術館や大英博物館にあってもおかしくない名品を含む驚くべきコレクションを築き上げたのである。1997年にオープンしたI.M.ペイの設計によるMiho Museumはそれを展示する美術館だ。もちろん新興宗教につきものの問題はあって、「病気が治ると信じて寄付を重ねたのに治らなかった、詐欺ではないか」といったクレームをつける遺族の気持ちもわからなくはないが、それを言うなら仏教やキリスト教のような古い宗教への寄付でも同じこと、そうして集めた金を美術品に変えて一般公開してくれるのだから、私のような不信心者にとってはありがたいことと言うべきだろう。

観客はクルマやバスを降りてまずレセプション棟に迎えられる。京都人なら苔の庭を維持するのがいかに大変かよく知っているだろうが、ここでは驚くべきことに駐車場の緑地帯まで美しく手入れされた苔で覆われている。自然食へのこだわりも世界救世教と共通で、カフェでは徹底した自然農法の産物が供される。そこから湾曲したトンネルを抜け、谷を橋で渡ったところに、美術館があるのだ。このトンネルと橋はペイの傑作と言ってよく、電動カートに乗るより、ゆっくり歩いてみるといいだろう。美術館の入り口は日本の神社を思わせるいささかキッチュなデザインだが、全体としては自然の中に巧妙に埋め込まれており、インテリアはといえばゴージャスそのもの、展示や照明、空調にいたるまで、ほとんど文句の付けようがない。ついでに言えば、こうして谷を超えて美術館に入ったら、ロビーの奥のガラス窓からもうひとつ谷を超えたところに神慈秀明会本体の施設が見える。ミノル・ヤマサキによる教祖殿(1983年)と、ペイによるベル・タワー(1990年)だ。実は、ペイが美術館を設計する前、最初に手がけたのがこのタワーだった。(他方、ヤマサキはニューヨークのワールド・トレード・センター(1973年)の設計者として有名であり、9.11の後にMiho Museumに来たとき、私はついテロリストの飛行機が巨大な教祖殿に突っ込むところを想像してしまった。会田誠の悪口は言えない。)

写真上:MIHOブリッジから美術館棟全景 / 下:トンネルから望む美術館棟(画像提供:Miho Museum)

《隼頭神像(ホルス神)》エジプト BC1295-BC1213頃

銀、金、ラピスラズリ、水晶、

エジプシャンブルー 高41.9cm重量16.5kg

画像提供:Miho Museum

この贅沢な展示空間に、古代エジプトに始まり、地中海から東アジアにいたるさまざまな地域の名宝が展示されている。とくに素晴らしいのは、エジプトの神殿の至聖所にあったと言われる隼の頭をもつホルス神の像だ。銀の像の髪の部分にはラピス・ラズリがふんだんにはめこまれており、本来その上にあったはずの丈の高い冠(壺を組み合わせたような形で現代人の目にはどうしても滑稽に見える)は失われているものの、それゆえかえって隼の鋭い表情が際立っている。実は、カタールにやはりペイの設計によるイスラム美術館(2008年)ができたのだが、この美術館のためにイスラムより古い時代からの膨大なコレクションを収集したサウド・ビン・ムハンメド・アール・サーニー(シェイク・サウド。首長[*注1]のいとこ)は、このホルス神像もコレクションに加えるつもりだったらしい。だが、彼にとっては残念なことに、それはMiho Museumに収まることになった。アラブのオイル・マネーも日本の宗教マネーにはかなわないということか。シェイク・サウドと親しかった磯崎新の話では、イスラム美術館をペイに依頼したこともあって、彼はMiho Museumを見に来たものの、ホルス神像をしばし睨みつけたかと思うとただちに身を翻してそのまま立ち去ったという。

《菩薩立像》北魏-東魏時代

石灰岩 総高120.5cm 山東省蔵

(画像提供:Miho Museum)

もうひとつ、Miho Museum の至宝として知られていたのは、法隆寺の百済観音の作者が限られた技術と素材で真似ようとした理想の原型はこういうものだったのだろうと思わせる、東魏の菩薩立像だった。過去形で書くのは、この仏像が盗品だったと分かり、Miho Museumは善意の第三者(盗品と知らずに買った買い手)であったにもかかわらず2001年に中国に無償譲渡したからだ。中国もそれに応えてこの像をMiho Museumが10周年を迎える2007年まで無償貸与、この年にはこの像を中心とする「中国山東省の仏像」展が開催された。それを見ても、(北魏〜)東魏の仏像のマニエリスティックとも言える洗練は突出しており(少し時代が下って隋から唐になると仏像はぼってりしたものになってしまう)、まさにそれが日本に導入された結果、優雅な曲線を描くプロフィールや舞い上がる天衣といった飛鳥文化の素晴らしい造形がとつぜん可能になったのだということがわかる。国立博物館でもめったに見られない、これはきわめて意義深い展覧会だった。

《ディオニュソス・モザイク》ローマ時代 3-4世紀

伝シリア出土 石の小片 縦352cm横357cm

(画像提供:Miho Museum)

《庭園図(フレスコ)》

ローマ 1世紀 フレスコ

左から縦139.7 横53.0 縦162.9横114.9 縦140.0横50.2cm

(画像提供:Miho Museum)

その他、シリア出土のモザイクの床をまるごと持ってくるとか、ポンペイのものと似た壁画をまるごと持ってきた上に、画中に描かれた看板がわりの石板(吊されているので「揺れる」を意味するオッシラと呼ばれる)の類品を実際に吊るとか、およそ日本離れした水準の展示が目白押しで、飽きることがない。

さてここでやっと本題に入るのだが、このゴージャスな空間に、この春、バーネット・ニューマン(1905-1970)の《十字架の道行き》が展示されることになった。

この作品を収蔵するワシントンのナショナル・ギャラリー東館はペイの設計になるもので、そこが改装工事に入るため、やはりペイの設計になるMiho Museumでの展示が実現したのだ。Miho Museumでは初めての近現代美術展である。

ニューマンと言えば、日本のアート関係者にとって、DIC川村記念美術館がニューマン最大の作品である《アンナの光》を売ってしまったというニュースは衝撃だった。手数料を除いた譲渡益が103億円というから驚くばかりだ。

テクノ資本主義のアレゴリーとも言うべきドン・デリーロの『コズモポリス』(新潮文庫;クローネンバーグによって映画化された)の主人公である若い企業家はロスコ・チャペルをまるごと買い取りたいと思っているのだが、それが無理なら川村記念美術館のロスコ・ルーム(シーグラム壁画のうち7点を収める)を買えばよかったのかもしれない。いずれにせよ、そこから類推するに、《十字架の道行き》15点の価格は天文学的と言うほかない水準に達するのだろう。そもそもこの連作は、垂直なジップ(空間を分割すると同時にジッパーのように統合する細長いフィールド)をもつ1948年の《ワンメント I》で独自の抽象画のスタイルを確立したと自認するニューマンが1966年に初めての美術館での個展として開いた「十字架の道行き——レマ・サバクタニ(何ぞ我を見捨てたもう)」展(グッゲンハイム美術館)で展示されたものであり、歴史的な価値も高い。それはロスコのシーグラム壁画やロスコ・チャペルと並んで戦後アメリカ抽象美術の頂点に位置するものなのだ。私はどちらかというとニューマンのヒロイズムに批判的なのだが(ちなみにジャクソン・ポロックと結婚していたことのあるリー・クラズナーをモデルとする高齢の女性がインタヴューに答えて喋り続けるという設定のジョン・アップダイクの『Seek My Face』[Knopf, 2002]ではその裏面が女性の視点から暴かれる)、彼の作品の価値は認めるし、ロスコのようにムーディに見える余地がない分だけ精度が高いとさえ思う。これほどのモニュメンタルな作品が日本で見られるのだから、見逃す手はない。

注目に値するのは、それを企画展示室にではなく常設展示室の一画に展示したことだ。改築されたニューヨーク近代美術館のように、最近はやたらに大きな空間でスペクタキュラーな展示をする傾向が目につくが(これは設計者の谷口吉生の本来の構想を裏切るものだ)、ここではむしろ小さめの空間でインティメートな展示がなされており、ニューマンが望んだであろう作品との静かな直接の対話が可能になっているのだ。運が良ければ、この部屋でしばし《十字架の道行き》を独占することも不可能ではない。キリスト教美術では「十字架の道行き」は14点から構成されるのだが、ニューマンは15点目として《Be II(存在せよ II)》を付け加えた(それをユダヤ教的なものと見る向きもある)、それを入口の裏側に配したところまで含めて、ゲスト・キュレーターの大島徹也のきめ細かい配慮は評価に値する(大判の図録も充実している)。Miho Museumで初めての近現代美術展がこのように質の高いものだったことを歓迎し、今後もこうした試みが継続されることを期待したい。

バーネット・ニューマン《十字架の道行き》展示風景(画像提供:Miho Museum)

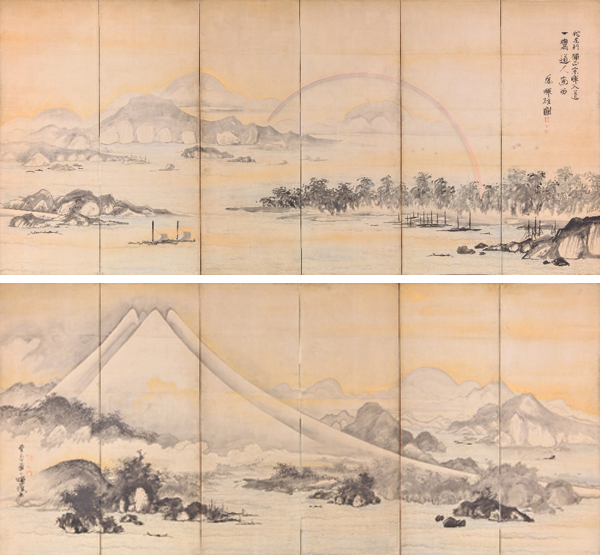

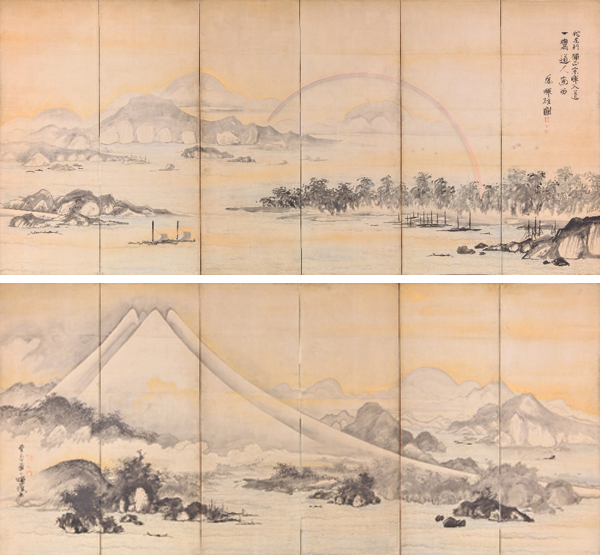

もうひとつ忘れてはならないのが、同時に開かれた「曽我蕭白『富士三保図屏風』と日本美術の愉悦」展の充実ぶりだ。Miho MuseumはMOA美術館のように日本美術を中心とするわけではないと言ったが、日本美術コレクションもなかなかのものだったし、とくに近年、辻惟雄が館長になった頃から、重要な作品が次々に加わった。サントリー美術館で開催される「若冲と蕪村」展(7/4~8/30日 MIHO MUSEUMに巡回)は同じく1716年(光琳の没年でもある)に生まれた二人の画家を中心とする展覧会だが、その目玉である若冲の《象と鯨図屏風》と蕪村の《山水図屏風》(銀地)はいずれもMiho Museumが買って公開したものだ(前者が公開されたとき田中康夫・福岡伸一と見に行って鼎談した記録がある)。蕭白の《富士三保図屏風》も、戦後アメリカに渡っていたのが、森美術館の開館展「ハピネス」で里帰りし、結局今回Miho Museumのコレクションに加わった。率直に言って蕭白らしく奇妙なところも多い作品なのだが[注2]、左手に富士山、右手に三保の松原から立ち上がって湾を越え伊豆の山々(?)まで届く現実離れした虹を配した空間構成は気宇壮大で、「日本美術の平面性」などという紋切型を突き抜けるものであることは確かである。

他方、蕭白とは対極的な円山応挙の《虹図》や、合理的に構成され精細に描き込まれた《京名所図屏風》もある。琳派がらみでは、光琳の《大黒天図》もあるし、乾山の《色絵和歌陶板》(井上馨旧蔵の風呂先屏風に貼り混ぜられていた)もある。そうした美麗な作品だけではない。聖武天皇の皇后・光明子の発願になる《五月一日経》をさっと開いたままの形で展示しているのも印象的だし、水瓶が白光を放つところを描き添えた明恵の《夢記断簡》も貴重だ。このように、今回のコレクション展には明確なテーマがないかわりに、どの領域にも通ずる確かな目を感ずることができるだろう。

曽我蕭白筆《富士三保図屏風》(写真上:右隻/写真下:左隻)江戸時代(Miho Museum蔵)

4月下旬になるとMiho Museumには桜が咲き乱れ、桃源郷ならぬ桜源郷となる。その華やかな情景を後に、展示室でニューマンのモノクロームの抽象世界と対峙し、日本美術を通じてまた多彩な現実世界に戻ってくる。そんな美術館体験も悪くないかもしれない。

—

[注1]

現在のカタールの首長ハマド・ビン・ハリーファ・アール・サーニーは、イギリスの士官学校に学んだ軍人で、1995年にクー・デタで父を追い落として政権を掌握(父が自らの父に対してしたのと同じように)、サウジアラビアにかわってアメリカ中央軍現地司令部を引き受けると同時にアル・ジャジーラを創設してアラブの見方を世界に発信する(ただしカタールの現体制への批判は許されない)といったしたたかなバランス感覚を見せている。

他方、サウド・ビン・ムハンメド・アール・サーニー(シェイク・サウド)は、文化大臣を務める傍ら、自らも家具(インテリア・デザイン)などのコレクターとして知られ、それを収める美術館のようなヴィラの設計を磯崎新に依頼した。そこで磯崎の構想した、アニシュ・カプーアによる寝室、デイヴィッド・ホクニーによるプール、フィリップ・ジョンソンによる鳥籠(クライアントはいわゆる極楽鳥[フウチョウ]などの絶滅危惧種のコレクターでもあった)などを含む巨大なヴィラが実現していたら、素晴らしい見ものだったろう。また、磯崎はアドヴァイザーとしてレム・コールハースやジャン・ヌーヴェルらをカタールに紹介し、自らもエデュケーション・シティ(アメリカの大学の分校の集合体)をはじめとするいくつかの国家プロジェクトを手がけている。とくに、メタボリズム時代の「空中都市」をヴァージョン・アップした国立図書館が実現していれば、これまた素晴らしい見ものだったろう。問題はシェイク・サウドが国家ないし王家のコレクションと個人のコレクションを同時に手がけていたことだった。充実したコレクションをもつイスラム美術館が完成したのはいいものの、それにかかわって帳簿に天文学的な額のギャップが発見され、シェイク・サウドは砂漠のオアシスに軟禁されるのだ。その後、釈放されて、再びアート・マーケットに姿を現したが、2014年に死去、彼のヴィラが建てられることはなかったし、中国の建築ブームによる鉄の高騰もあって国立図書館のプロジェクトもペンディングになってしまった。それにしても、彼らの関係を見ていると、戦国武将と利休らの関係はこんなものだったのかもしれないという気がしてくる。

[注2]

曽我蕭白には下手物と言うほかない作品も多い。その点、ビゲローがボストン美術館にもたらした《雲龍図》は掛け値なしの傑作である。「ボストン美術館 日本美術の至宝」展(2012〜2013年に東京国立博物館や大阪市立美術館などを巡回)で初めて見たときは、とくに異常なほど黒々とした墨の濃度に驚いたものだ。このほどその高精細複製品がつくられ、天龍寺で展示されている(蕭白はいまの三重県あたりで活躍した画家だから、元はそのあたりの寺にあったと思われる)。オリジナルの濃度にはやや劣るように思うが、複製品としては十分な精度と言えるだろう。夢窓疎石の作と言われる曹源池に面して置かれており、場所としても申し分ない。時代とともに美化されてきたのは確かだろうが、2013年1月31日のエントリーで鎌倉の瑞泉寺について指摘したとおり、夢窓疎石には骨の散らばる墓地で座禅を組むといったヴィジョンがある、その痕跡は現在の曹源池にも少しは残っているように思うし、天龍寺の檀家の末席に連なる私の聞いたところでは、観光客のいない時間に座禅をしていて曹源池に飛び込んでゆく壮烈な修行者もまだいるらしい。この機会に天龍寺を訪ね、《雲龍図》がどこかの寺にあったときの様子を想像してみるのも面白いのではないか。

—

「バーネット・ニューマン 十字架の道行き」

Miho Museum 2015年3月14日〜6月7日

(http://www.miho.or.jp/japanese/collect/archives/2015/sp01bs.htm)