KYOTOGRAPHIEを歩く

石谷 治寛

2015.05.08

KYOTOGRAPHIE は3年目をむかえ、独自の企画方針が、親しみのあるものになり、良質の日本酒のように、鋭い切れ味を見せるものになってきた。著者は、1年目をやり過ごしてしまったが、2年目は、幾つか訪れた会場の空間に合わせた展示に感銘を受けた。3年目になる2015年は、TRIBEという統一テーマで、三条、四条を中心におおよそ1日ほどで歩くことのできる規模で、洗練された展示空間が整えられている。

PARASOPHIAが帝国の美術館を中心にしながら周縁を包摂する権力の網目――それは京都の部落から、台湾、中国へと広がっていく――を表していたとすれば、KYOTOGRAPHIE の主題はまさに、その網目をすり抜けるような共同性や力をもつ小集団をテーマにしている。民族学者ピエール・クラストルの言葉を借りれば「国家に抗する社会」である。時代も空間も統一感のない被写体が、京都の中心街に散在する場所に程よくおさめられているが、全体として展示プランが隅々まで考えぬかれている。会場スタッフに話しかければ、適切なインフォメーションを教えてくれ、そうしたやりとりも心地いい。ただし、パスポートのチケットが若干高い印象もあるので、たとえば3会場で1000円、5会場で1500円など、回数券のようなシステムがあれば、短い滞在の訪問者を案内しやすいと感じた。

京都の虎屋では、幕末から明治にかけて廃業した武士たちの貴重な写真を見ることができる。この時代に、京都の公軍は不要となり、すぐに関東の陸軍士官学校へと再編されていく。そうした歴史の転換期の最後の侍たちの写真が、フランスのギュメ美術館から貸し出され展示されている。ここは無料ということもあって、訪れたときは多くの写真ファンで賑わっていた。KYOTOGRAPHIEでは日本の歴史転換期を表す写真が貴重なコレクションから取りあげられるのも特徴のひとつだ。第1回にはフランス軍が江戸幕府陸軍を指導するために派遣されたことに関わる1868年の武士たちの写真(クリスチャン・ポラック・コレクション)があり、第2回には、ワーナー・ビショフによる1951−1952年の占領期の日本の風景を見ることができた。今回の展示の中には、武士たちの肖像や構えの写真だけでなく、骨董として買い取られた武具の山のイメージも含まれ、歴史の変転が生々しく記録されていた。

虎屋から少し歩くと民家のあいだには、1806年に皆川淇園によって創立された弘道館がある。ここでは私塾が開かれ多くの門弟を集めていたという。見事な門構えを抜けるとアメリカで自給自足のコミュニティーを営む人々を捉えたルーカス・フォーリアの写真が、正座して見ることのできる高さに設えられた特製の台に並べられている。床の間には、詩文や書画とともに、現代の自給自足の生活で使われる日用の道具のコレクションが置かれる。淇園は円山応挙や与謝蕪村と交流し、書画会を開いていた。その文化人たちのサロンで、自然とともにある生き方が夢想されていたとすれば、ネイティブ・アメリカンを思わせるように自然と一体になって暮らす家族たちの姿は、京都の文化人たちが憧れた世界かもしれない。そうした突飛な空想に思いを馳せながら、500円で和菓子とお茶を頂くことができた。厳密な歴史性よりも、京都の建築物と写真という異種の時空の衝突を通して、想像力の飛躍を可能にするのがKYOTOGRAPHIE の特徴であろう。

KYOTOGRAPHIEという言葉 は、フランス語の「photo(光が)-graphie(描く)」のphotoをKyotoに置き換えた造語である。つまり京都が描くということになる。いい加減なネーミングに思えたこの言葉は、実際に歩いてみるとなかなかしっくりくる。京都の建築物が既製の写真を書き換えてしまうのだ。この展覧会が、フランス人と日本人のキュレーターによって運営され、町家などで展開されていると聞けば、その語感自体にエキゾチシズムを嗅ぎ付けるむきもあるかもしれない。確かに、そう感じないこともないが、KYOTOGRAPHIEはそうした思い込みを軽く裏切るところもある。烏丸四条から御池通りの、歴史的価値の高い建築物と、森山大道のアレブレの美学を思わせる大阪のスケートボーダーを親密な距離感で捉えた山谷佑介の写真の対比は予想外に面白い。特に2階の空間がうまく使われており、室内から見える展示面には夜の場面があり、そこには強い照明が当てられ、軒先からは昼の場面を自然光のなか鑑賞できる。また、ギャラリー素形には、軍事演習や武器販売会をピクニックのように訪れ航空機のデモンストレーションを見上げる老若男女を捉えたノ・スンテクの写真が展示されている。このギャラリー・スペースには、広場に人が散らばるよう動線なしに写真が配置され、被写体が空高くを見上げている眼差しと、写真の鑑賞者の視線が重なりあってくる。木造の見事な建造物にも感嘆しながら見上げていると、天井近くに設置された航空機の写真も目に入ってくるだろう。

河原町から祇園周辺では、後述する祗園新橋と建仁寺内の両足院における新潟に暮らしたアーティスト家族のプライベートな写真のほかは、おおむね近代建築のホワイトキューブでの展示空間が中心となる。SferaExhibitionでは、チェルノブイリに生きる人々の肖像を等身大で捉えたルイ・ジャムの写真によって、原子力発電所事故の余波が続く場所が展示壁面と一体になったかのような空間が展開する(KYOTOGRAPHIEでは原子力事故以降の世界を主題とした写真が毎回含まれている)。細長いモダンな3階建てのギャラリーASPHODELでは、オリバー・ジーバーによる東京、ベルリン、アメリカのクラブに集まるモッズなどのスタイルの若者たちのポートレート写真が、風景と組み合わせられた雑誌風の配置、スライド、壁面一杯にカタログ化された展示で一望できる。ベッヒャー夫妻のタイポロジーの原則を用いられた同一アングルでの撮影スタイルと、縦長で透明感のある現代的な展示空間が見事にマッチしている。第2回では、このASPHODELは、1970年代以降の日本を代表する写真家による写真集を閲覧するアーカイブになり、3階には絵巻の形態をした台紙に配置された川内倫子による写真展示がなされ、日本の写真史を回顧しながら、現代写真家の表現を独自の展示装置で見せるという実験的な試みが行われていた。

このように本年度の展示も、KYOTOGRAPHIEの要素――展示空間デザインの洗練、写真史の掘り起こし、国際的に活躍する写真家や若手の写真家の紹介といったさまざまな要素――が、バランスよく配置され、どの会場を訪れても飽きさせない。

KYOTOGRAPHIEのもうひとつの特徴は、アートとしての写真と記録としての写真のあいだの境界を揺るがす作品が選択されていることだ。特に本年は、TRIBEというテーマ設定により、民族学的な興味から撮影された記録写真も、プロの写真家の作品とともに展示されている。京都市役所前にある、坂茂が紙管を柱に設計した仮設の建造物には、ドイツ人宣教師マルティン・グシンデが1918年から1924年にかけて撮影したフエゴ諸島の先住民を調査した写真があり、美しい刺青やボディ・ペインティングや仮面を施された人々の姿を見ながら、さまざまな儀式や民間信仰を記録に残そうとした初期の民族学の営為を振り返ることができる。こうした文化のもつ魅惑は同時代のシュルレアリスムをはじめとするアーティストたちに多大な影響を与えただろう。

祇園新橋の町家を改装した空間には、業界が創り出した東北・北三陸のご当地アイドル「あまちゃん」ではなくて、戦後間もなく1954年に能登半島で、イタリア人の日本愛好家フォスコ・マライーニによって撮影された海女の姿が見られる。これらの写真は、特注された水中カメラで撮影されたようで(本人が特注したケースが合わせて展示されている)、アマチュア写真とは思えない熱心な研究者による見事な写真であった。ここは、特にオリバー・フランツによる展示空間の設計も遊び心に溢れている。一階からは、壁や照明がブルーの色に塗られた細い通路を抜け、階段を上がると開けた空間がある。そこで観客は 海女たちの白黒のヌード写真を目にすることになる。美しい海を素潜りしているかのようだ。メインの展示室の壁面にも躍動感のある身体の動きが影のように装飾され、被写体の海女と同時代に活躍したイヴ・クラインのイメージを思い出した。こうしたイメージの連鎖は新鮮な驚きをもたらしてくれる。

さらに、コム・デ・ギャルソンと、@KCUAでは、ロジャー・バレンが南アフリカのスラムのような場所で生活する白人貧困層を捉えた映像や写真を観ることができる。理性を欠いたようで、時には暴力的な衝動のままに生活き、お化けのようなキャラクターを壁に落書きして生活する大人や子どもたちの姿がある。パンク的でもあり、アール・ブリュットの創造者でもあるような人々の世界は、ファンタジーの領域にまで高められる。時には、社会秩序を破壊するかもしれないような暴力性も垣間見られるが、その危うさも含めて、本年度の目玉となる展示だったように思われた。同じ南アフリカ出身ということでいえば、PARASOPHIAのウィリアム・ケントリッジの知的な作品とは正反対だが、バーレンの作品にも迫ってくるものがあった。

かつて、呉服商だった野口家の町屋で展示されたヨシダ・キミコの展示もまた、興味深いものであった。アーティストによるセルフ・ポートレートの写真だが、白粉など顔にメイクを施すことで作家自身はマネキンのように存在感が希薄となり、むしろ多様な民族の装飾品の色ツヤが際立たされる。普通のファッション写真のようなポスト・プロダクションによる加工なしで、ヴィヴィッドな色彩のコントラストが創りだされているということは驚きだ。大きな掛軸を台紙として、写真スタジオのような空間が、日本家屋の中に展開している。この場所は小堀遠州の屋敷を移築したという曰くつきの場所でもあり、着物デザイン用の型紙や、天皇の葬礼のさいに使われた衣装もさり気なく展示されていた。

TRIBEというテーマのまわりで写真だけでなく、儀式、音楽、デザイン、ファッション、歴史、建築、生活へと想像力が心地よく広がっていく。そうした豊穣なひとときを過ごせるのがKYOTOGRAPHIEだ。しかし、展示ディスプレイに凝らず、ホワイトキューブで写真一枚一枚にじっくりと向き合うべきだという考え方もあるだろう。あるいは、どうせ写真は複製品なのだから写真集で見たらいいのではないか。しかし、ホワイトキューブや写真集という慣習はたかだか20世紀からの一時的な文化に過ぎず、日常に写真があまりにも氾濫しているように、重苦しい額縁におさめておく必要もあるまい。とはいっても、沈思や想像力を育むためには、外が内へと折りたたまれた親密で贅沢な空間も必要だ。KYOTOGRAPHIEを歩く楽しみは、そうした問いのあいだを揺れながら、写真との未知の向き合い方を発見していくことにある。海外の国際芸術祭に赴くと、どこへ行っても世界中から集まるお馴染みのアート愛好家たちの姿に出くわす。歩きやすいスニーカーを履き、リラックスしたこなれたファッションに身を包み、簡素なエコバックやトートバックを持った集団だ。これも現代的なTRIBEの姿である。KYOTOGRAPHIEはそうした愛好家ともまた異なる、写真好きの新種のTRIBEを招きよせる場になっていく予感がする。そうしたTRIBEがキョートグラファー(?)と呼ばれるようになるかどうかはわからないが、KYOTOGRAPHIEに魅了されたキョートグラファーたちが、来年も京都の街を歩きまわるだろう。関連して行われているレクチャーやワークショップも、そうしたTRIBEに新たな仲間を招き入れるのに十分な内容だ。

KYOTOGRAPHIEに関連してギャラリーで写真展が一斉に行われているが、本年は十分に立ち寄ることができなかった。PARASOPHIAの京都市美術館の内容の補足として、Gallery16で開催中の津田睦美の個展Dialogues.は観ておきたい。ニューカレドニアやオーストラリアでの日本人の抑留や収容所跡地を、個人の物語を通して調査した一連の作品は、70年を経てもなお戦後は終わっていないこと、過去の歴史や記憶を、現在形で生きつづける人々たちの存在を感じさせた。

また細見美術館でも日本の写真家101人による決定的な一枚を通して戦後を回顧する展覧会「フジフィルム・フォトコレクション 私の1枚」が行われている。

さらに、KYOTOGRAPHIEを歩きながら、近年ニューヨークやヘルシンキやアルルなどで見たいくつかの写真展について、あれこれ考え直したので、次のポストで簡単にまとめておきたい。(「写真展をめぐるあれこれ」につづく)。

・なおKYOTOGRAPHIEの鑑賞の一部は、京都造形芸術大学大学院の修士課程の授業の一貫として16名の学生たちとともに行った。特に写真を専門とするわけでない学生たちが中心で、中国、台湾、韓国などからの留学生も多い授業であるが、おおむね京都の町家などに立ち入るできることや展示内容とのギャップを楽しんでいた様子だった。なかには4月から京都生活をはじめたという学生もいたので、京都の街の構造や歴史を身を持って知るには絶好の機会になる、という印象を受けた。同行して感想を聞かせてくれた学生たちに感謝したい。

PARASOPHIAが帝国の美術館を中心にしながら周縁を包摂する権力の網目――それは京都の部落から、台湾、中国へと広がっていく――を表していたとすれば、KYOTOGRAPHIE の主題はまさに、その網目をすり抜けるような共同性や力をもつ小集団をテーマにしている。民族学者ピエール・クラストルの言葉を借りれば「国家に抗する社会」である。時代も空間も統一感のない被写体が、京都の中心街に散在する場所に程よくおさめられているが、全体として展示プランが隅々まで考えぬかれている。会場スタッフに話しかければ、適切なインフォメーションを教えてくれ、そうしたやりとりも心地いい。ただし、パスポートのチケットが若干高い印象もあるので、たとえば3会場で1000円、5会場で1500円など、回数券のようなシステムがあれば、短い滞在の訪問者を案内しやすいと感じた。

京都の虎屋では、幕末から明治にかけて廃業した武士たちの貴重な写真を見ることができる。この時代に、京都の公軍は不要となり、すぐに関東の陸軍士官学校へと再編されていく。そうした歴史の転換期の最後の侍たちの写真が、フランスのギュメ美術館から貸し出され展示されている。ここは無料ということもあって、訪れたときは多くの写真ファンで賑わっていた。KYOTOGRAPHIEでは日本の歴史転換期を表す写真が貴重なコレクションから取りあげられるのも特徴のひとつだ。第1回にはフランス軍が江戸幕府陸軍を指導するために派遣されたことに関わる1868年の武士たちの写真(クリスチャン・ポラック・コレクション)があり、第2回には、ワーナー・ビショフによる1951−1952年の占領期の日本の風景を見ることができた。今回の展示の中には、武士たちの肖像や構えの写真だけでなく、骨董として買い取られた武具の山のイメージも含まれ、歴史の変転が生々しく記録されていた。

虎屋から少し歩くと民家のあいだには、1806年に皆川淇園によって創立された弘道館がある。ここでは私塾が開かれ多くの門弟を集めていたという。見事な門構えを抜けるとアメリカで自給自足のコミュニティーを営む人々を捉えたルーカス・フォーリアの写真が、正座して見ることのできる高さに設えられた特製の台に並べられている。床の間には、詩文や書画とともに、現代の自給自足の生活で使われる日用の道具のコレクションが置かれる。淇園は円山応挙や与謝蕪村と交流し、書画会を開いていた。その文化人たちのサロンで、自然とともにある生き方が夢想されていたとすれば、ネイティブ・アメリカンを思わせるように自然と一体になって暮らす家族たちの姿は、京都の文化人たちが憧れた世界かもしれない。そうした突飛な空想に思いを馳せながら、500円で和菓子とお茶を頂くことができた。厳密な歴史性よりも、京都の建築物と写真という異種の時空の衝突を通して、想像力の飛躍を可能にするのがKYOTOGRAPHIE の特徴であろう。

弘道館から出るところ。赤いのぼりはKYOTOGRAPHIEの統一された目印で、わかりやすい。

KYOTOGRAPHIEという言葉 は、フランス語の「photo(光が)-graphie(描く)」のphotoをKyotoに置き換えた造語である。つまり京都が描くということになる。いい加減なネーミングに思えたこの言葉は、実際に歩いてみるとなかなかしっくりくる。京都の建築物が既製の写真を書き換えてしまうのだ。この展覧会が、フランス人と日本人のキュレーターによって運営され、町家などで展開されていると聞けば、その語感自体にエキゾチシズムを嗅ぎ付けるむきもあるかもしれない。確かに、そう感じないこともないが、KYOTOGRAPHIEはそうした思い込みを軽く裏切るところもある。烏丸四条から御池通りの、歴史的価値の高い建築物と、森山大道のアレブレの美学を思わせる大阪のスケートボーダーを親密な距離感で捉えた山谷佑介の写真の対比は予想外に面白い。特に2階の空間がうまく使われており、室内から見える展示面には夜の場面があり、そこには強い照明が当てられ、軒先からは昼の場面を自然光のなか鑑賞できる。また、ギャラリー素形には、軍事演習や武器販売会をピクニックのように訪れ航空機のデモンストレーションを見上げる老若男女を捉えたノ・スンテクの写真が展示されている。このギャラリー・スペースには、広場に人が散らばるよう動線なしに写真が配置され、被写体が空高くを見上げている眼差しと、写真の鑑賞者の視線が重なりあってくる。木造の見事な建造物にも感嘆しながら見上げていると、天井近くに設置された航空機の写真も目に入ってくるだろう。

河原町から祇園周辺では、後述する祗園新橋と建仁寺内の両足院における新潟に暮らしたアーティスト家族のプライベートな写真のほかは、おおむね近代建築のホワイトキューブでの展示空間が中心となる。SferaExhibitionでは、チェルノブイリに生きる人々の肖像を等身大で捉えたルイ・ジャムの写真によって、原子力発電所事故の余波が続く場所が展示壁面と一体になったかのような空間が展開する(KYOTOGRAPHIEでは原子力事故以降の世界を主題とした写真が毎回含まれている)。細長いモダンな3階建てのギャラリーASPHODELでは、オリバー・ジーバーによる東京、ベルリン、アメリカのクラブに集まるモッズなどのスタイルの若者たちのポートレート写真が、風景と組み合わせられた雑誌風の配置、スライド、壁面一杯にカタログ化された展示で一望できる。ベッヒャー夫妻のタイポロジーの原則を用いられた同一アングルでの撮影スタイルと、縦長で透明感のある現代的な展示空間が見事にマッチしている。第2回では、このASPHODELは、1970年代以降の日本を代表する写真家による写真集を閲覧するアーカイブになり、3階には絵巻の形態をした台紙に配置された川内倫子による写真展示がなされ、日本の写真史を回顧しながら、現代写真家の表現を独自の展示装置で見せるという実験的な試みが行われていた。

このように本年度の展示も、KYOTOGRAPHIEの要素――展示空間デザインの洗練、写真史の掘り起こし、国際的に活躍する写真家や若手の写真家の紹介といったさまざまな要素――が、バランスよく配置され、どの会場を訪れても飽きさせない。

KYOTOGRAPHIEのもうひとつの特徴は、アートとしての写真と記録としての写真のあいだの境界を揺るがす作品が選択されていることだ。特に本年は、TRIBEというテーマ設定により、民族学的な興味から撮影された記録写真も、プロの写真家の作品とともに展示されている。京都市役所前にある、坂茂が紙管を柱に設計した仮設の建造物には、ドイツ人宣教師マルティン・グシンデが1918年から1924年にかけて撮影したフエゴ諸島の先住民を調査した写真があり、美しい刺青やボディ・ペインティングや仮面を施された人々の姿を見ながら、さまざまな儀式や民間信仰を記録に残そうとした初期の民族学の営為を振り返ることができる。こうした文化のもつ魅惑は同時代のシュルレアリスムをはじめとするアーティストたちに多大な影響を与えただろう。

祇園新橋の町家を改装した空間には、業界が創り出した東北・北三陸のご当地アイドル「あまちゃん」ではなくて、戦後間もなく1954年に能登半島で、イタリア人の日本愛好家フォスコ・マライーニによって撮影された海女の姿が見られる。これらの写真は、特注された水中カメラで撮影されたようで(本人が特注したケースが合わせて展示されている)、アマチュア写真とは思えない熱心な研究者による見事な写真であった。ここは、特にオリバー・フランツによる展示空間の設計も遊び心に溢れている。一階からは、壁や照明がブルーの色に塗られた細い通路を抜け、階段を上がると開けた空間がある。そこで観客は 海女たちの白黒のヌード写真を目にすることになる。美しい海を素潜りしているかのようだ。メインの展示室の壁面にも躍動感のある身体の動きが影のように装飾され、被写体の海女と同時代に活躍したイヴ・クラインのイメージを思い出した。こうしたイメージの連鎖は新鮮な驚きをもたらしてくれる。

左手の壁に白黒反転した海女の身体の影がうかぶ。奥にはカメラ・ケースが展示された。

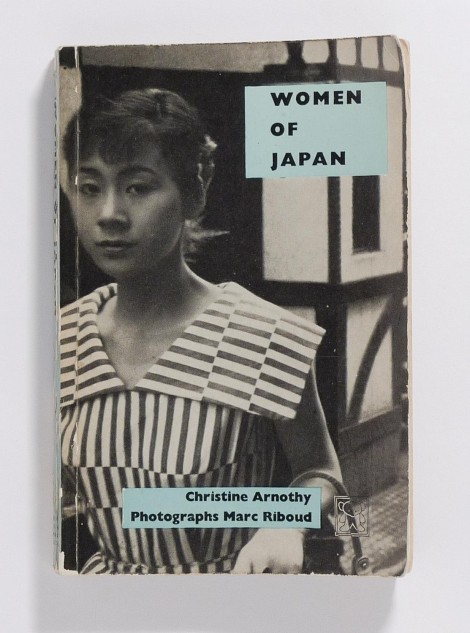

対照的に誉田屋源兵衛黒蔵では、マーク・リブーによるアラスカの写真が展示された。おおうちおさむによってデザインされた真っ白に壁面が塗られ、照明が計算された空間は一面冬景色のようである。エスキモーの暮らしたコミュニティーが産業化された様子がある。その風貌や風景は日本のどこか雪国の場所と見紛うようだ。リブーは戦後1957年に、ヨーロッパ人で初めて中国に赴いた写真家であったが、あわせて参考資料として閲覧できる写真集には1959年に日本の女性を捉えたもの(Women of Japan, Andre Deutch, 1959)があり、当時の日本女性たちのモダンな装いや風俗の描写には新鮮な驚きがあった。さながら、フランス以前に同時代の映画運動ヌーベルバーグの美学やスタイルが、既に日本に見出されていたかのようである。(著者は、ジャン=リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』、民族学者のジャン・ルーシュの『私は黒人』、ロッセリーニの『インディア』など、この時期に映画と民族学が交差していたことを論じたことがある。)

さらに、コム・デ・ギャルソンと、@KCUAでは、ロジャー・バレンが南アフリカのスラムのような場所で生活する白人貧困層を捉えた映像や写真を観ることができる。理性を欠いたようで、時には暴力的な衝動のままに生活き、お化けのようなキャラクターを壁に落書きして生活する大人や子どもたちの姿がある。パンク的でもあり、アール・ブリュットの創造者でもあるような人々の世界は、ファンタジーの領域にまで高められる。時には、社会秩序を破壊するかもしれないような暴力性も垣間見られるが、その危うさも含めて、本年度の目玉となる展示だったように思われた。同じ南アフリカ出身ということでいえば、PARASOPHIAのウィリアム・ケントリッジの知的な作品とは正反対だが、バーレンの作品にも迫ってくるものがあった。

かつて、呉服商だった野口家の町屋で展示されたヨシダ・キミコの展示もまた、興味深いものであった。アーティストによるセルフ・ポートレートの写真だが、白粉など顔にメイクを施すことで作家自身はマネキンのように存在感が希薄となり、むしろ多様な民族の装飾品の色ツヤが際立たされる。普通のファッション写真のようなポスト・プロダクションによる加工なしで、ヴィヴィッドな色彩のコントラストが創りだされているということは驚きだ。大きな掛軸を台紙として、写真スタジオのような空間が、日本家屋の中に展開している。この場所は小堀遠州の屋敷を移築したという曰くつきの場所でもあり、着物デザイン用の型紙や、天皇の葬礼のさいに使われた衣装もさり気なく展示されていた。

TRIBEというテーマのまわりで写真だけでなく、儀式、音楽、デザイン、ファッション、歴史、建築、生活へと想像力が心地よく広がっていく。そうした豊穣なひとときを過ごせるのがKYOTOGRAPHIEだ。しかし、展示ディスプレイに凝らず、ホワイトキューブで写真一枚一枚にじっくりと向き合うべきだという考え方もあるだろう。あるいは、どうせ写真は複製品なのだから写真集で見たらいいのではないか。しかし、ホワイトキューブや写真集という慣習はたかだか20世紀からの一時的な文化に過ぎず、日常に写真があまりにも氾濫しているように、重苦しい額縁におさめておく必要もあるまい。とはいっても、沈思や想像力を育むためには、外が内へと折りたたまれた親密で贅沢な空間も必要だ。KYOTOGRAPHIEを歩く楽しみは、そうした問いのあいだを揺れながら、写真との未知の向き合い方を発見していくことにある。海外の国際芸術祭に赴くと、どこへ行っても世界中から集まるお馴染みのアート愛好家たちの姿に出くわす。歩きやすいスニーカーを履き、リラックスしたこなれたファッションに身を包み、簡素なエコバックやトートバックを持った集団だ。これも現代的なTRIBEの姿である。KYOTOGRAPHIEはそうした愛好家ともまた異なる、写真好きの新種のTRIBEを招きよせる場になっていく予感がする。そうしたTRIBEがキョートグラファー(?)と呼ばれるようになるかどうかはわからないが、KYOTOGRAPHIEに魅了されたキョートグラファーたちが、来年も京都の街を歩きまわるだろう。関連して行われているレクチャーやワークショップも、そうしたTRIBEに新たな仲間を招き入れるのに十分な内容だ。

KYOTOGRAPHIEに関連してギャラリーで写真展が一斉に行われているが、本年は十分に立ち寄ることができなかった。PARASOPHIAの京都市美術館の内容の補足として、Gallery16で開催中の津田睦美の個展Dialogues.は観ておきたい。ニューカレドニアやオーストラリアでの日本人の抑留や収容所跡地を、個人の物語を通して調査した一連の作品は、70年を経てもなお戦後は終わっていないこと、過去の歴史や記憶を、現在形で生きつづける人々たちの存在を感じさせた。

また細見美術館でも日本の写真家101人による決定的な一枚を通して戦後を回顧する展覧会「フジフィルム・フォトコレクション 私の1枚」が行われている。

さらに、KYOTOGRAPHIEを歩きながら、近年ニューヨークやヘルシンキやアルルなどで見たいくつかの写真展について、あれこれ考え直したので、次のポストで簡単にまとめておきたい。(「写真展をめぐるあれこれ」につづく)。

・なおKYOTOGRAPHIEの鑑賞の一部は、京都造形芸術大学大学院の修士課程の授業の一貫として16名の学生たちとともに行った。特に写真を専門とするわけでない学生たちが中心で、中国、台湾、韓国などからの留学生も多い授業であるが、おおむね京都の町家などに立ち入るできることや展示内容とのギャップを楽しんでいた様子だった。なかには4月から京都生活をはじめたという学生もいたので、京都の街の構造や歴史を身を持って知るには絶好の機会になる、という印象を受けた。同行して感想を聞かせてくれた学生たちに感謝したい。