ニュイ・ブランシュの大舩真言、オロール・ティブー、森山開次

小崎 哲哉

2015.10.14

パリで生まれた『Nuit Blanche』 (白夜祭)の京都版、『ニュイ・ブランシュKYOTO』が5周年を迎えた。2013年から始まった国際写真芸術祭『Kyotographie』とともに、古都で毎年開催される文化イベントとして定着した感がある。昨年は「現代アート×伝統工芸」をテーマとしていたが、今年は「ファッション」。京都国際マンガミュージアムやアンスティチュ・フランセ関西をはじめ、市内40ヶ所弱の会場で展覧会やパフォ−マンスが開催・上演された。

パリと京都、あるいはフランスと日本ということで設定されたであろうテーマは、昨年にせよ今年にせよ違和感なく耳に響く。「日仏文化交流」「アートとデザインの領域横断」というお題目は、京都市とアンスティチュ・フランセの双方にとって魅力的なものであっただろう。しかし、展示や公演などにおいて、実際に着地点を見出すのは容易ではない。異文化交流においてはマリアージュ(結婚)に至らず、単なる並置(お見合い?)に終わってしまうことが多々あり、領域横断においては往々にして主従関係が生まれてしまう。

特にアートとデザインの組み合わせは難しい。アーティストの主導権あるいはアートのコンセプトが強いと、デザイナーは単なる職人として、アートの出来映えに奉仕させられるだけ。デザイナーの主導権あるいはデザイン的フォーマットが強いと、アートは自身のコンセプトどころかレイヤーの深みも失って、呆気なくデザインに回収されてしまう(例えば、着物や帯に絵画や写真が用いられたときに「美しい柄」以上のものにならないようなケース)。それでは、何のための領域横断なのかわからない。『ニュイ・ブランシュKYOTO』においても、個々の作家や作品の技量や質に関わりなく、「コラボレーション」が空回りし、結果的に失敗していたケースが目立った。

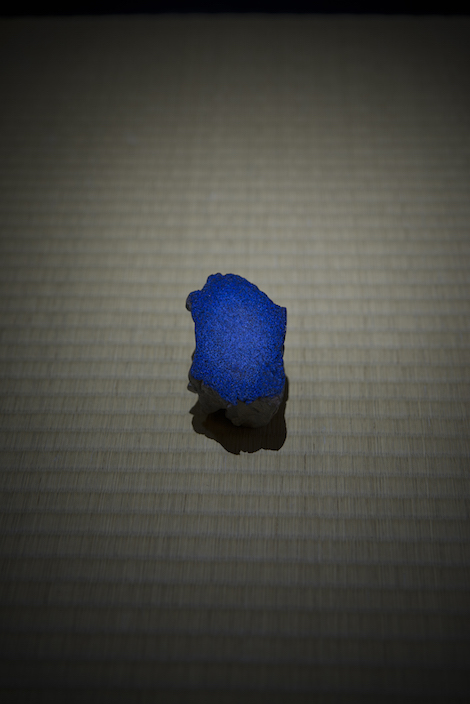

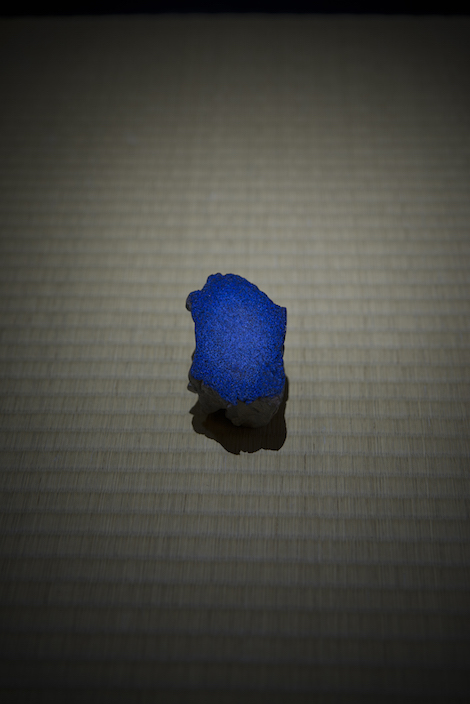

その中で感銘を受けたのは、日本画家の大舩真言が関わった展示とパフォーマンスだ。ひとつは有斐斎弘道館におけるオロール・ティブーとの2人展『Passage』。同館は、儒者・皆川淇園が文化3年に開いた同名の学問所跡に建てられた数寄屋建築で、大舩は昨年の『ニュイ・ブランシュ』でも同じ会場での2人展に参加している。小さな石の断面に青い岩絵具を塗りつけた大舩のオブジェに始まり、中ほどでそれぞれの作品と合作を並べ、衣服を石膏で象った、いわば衣服の化石とも呼ぶべきティブーの立体に終わる小さな展示。日本画と藍染めの衣装が快い緊張感を伴って対峙し、基調色である青・藍が古い日本家屋と調和し、2作家に通底する記憶と喪失というテーマが明瞭に浮かび上がっていた。

もうひとつは、賀茂別雷神社(上賀茂神社)における、大舩の絵画を前にダンサーの森山開次が踊る一夜限りのパフォーマンス『VOID 結び』だ。上賀茂神社の二ノ鳥居をくぐると、細殿(ほそどの)という建物があり、手前には立砂(たてずな)と呼ばれる一対の砂山が盛られている。細殿の中央には深い青色で描かれた大舩の絵があって、実は真円の平面作品だが、斜めに立てかけられているため、正面から見ると卵形に見える。前にも書いたことだが、色と形が相俟って「宇宙卵」という言葉が思い浮かぶ。

賀茂社は水にゆかりの深い神社で、細殿の右手奥にはこんこんと湧き出る泉とせせらぎがある。数百人の観客が暮れなずむ境内で待っていると、泉の方向から森山がゆっくりと現れる。白い貫頭衣のような衣装を身に纏い、草履を履き、トレードマークの金色の長髪を風になびかせている。長い両手を真横に伸ばした様は、不思議な野生動物のようでもあり、(ここは神社だが)ゴルゴタの丘に登らされているキリストのようにも見える。ピンと張った両腕の先の十指は、飛び立つ前の鳥の羽のように細かく震えている。

細殿の前まで来て、立砂の周囲を時計回りに1周すると、森山は草履を脱ぎ捨て激しく踊り始めた。回転し、飛び上がり、体を左右に振る。細殿のきざはしを1段ずつ踏みしめて上り、四股を踏むような真似もする。一転して体の動きを止め、周囲の気流を読むかのように、あるいは気流をコントロールするかのように筋肉だけを動かす。登場してから踊り終えるまで、音楽は一切なく、観客が耳にするのは環境音と踊り手の呼吸音だけだった。途中でパトカーのサイレンが聞こえたのは残念だったけれど、水の流れる音や鳥の鳴き声や虫の音が、奉納の舞を控えめに支える優雅なBGMとなっていた。気が付くと日は沈み、細殿の青い宇宙卵は夕闇に溶け込んでモノクロームに色を変えていた。

パフォーマンスが始まる前には、神職によるお祓いがあった。神ごとという目的、いわば上位のメタレイヤーがあったからこそ、この異ジャンルコラボレーションは成功したのではないか。大舩の絵は森山のダンスの舞台美術ではなく、森山のダンスは大舩の絵の添え物ではなかった。途中で何度か、白い衣装と森山の金髪が風に震える場面があった。宇宙卵だけが依り代ではなく、ここにも神が降臨したと思える瞬間だった。

パフォーマンスが始まる前には、神職によるお祓いがあった。神ごとという目的、いわば上位のメタレイヤーがあったからこそ、この異ジャンルコラボレーションは成功したのではないか。大舩の絵は森山のダンスの舞台美術ではなく、森山のダンスは大舩の絵の添え物ではなかった。途中で何度か、白い衣装と森山の金髪が風に震える場面があった。宇宙卵だけが依り代ではなく、ここにも神が降臨したと思える瞬間だった。

白い貫頭衣めいた衣装はティブーがデザインしたものである。帯がダンスの邪魔になることが何度かあったようだが、それは大した問題ではない。聖性を感じさせる白という色と古代を思わせるデザインは、単に舞台衣装であるにとどまらず、神ごとを形成する欠くべからざる一要素として機能していた(森山は近年、骨や内臓をモチーフとした奇天烈な衣装を着用する公演を行っているが、子供相手とはいえ、やめたほうがいいと思う。恵まれた肢体と身体能力があるのだから、衣装がシンプルであればあるほどダンスは際立つ)。

神ごとはわかりやすい例だが、もちろんあらゆるコラボレーションが神ごとを目的にする必要はない。重要なのは、上位のメタレイヤーを設定して、協働に携わる異ジャンルの表現者がチームワークを発揮することである。そうすれば、主従関係の生じない健全なマリアージュが成立しうる。来年以降の『ニュイ・ブランシュKYOTO』に期待したい。

パリと京都、あるいはフランスと日本ということで設定されたであろうテーマは、昨年にせよ今年にせよ違和感なく耳に響く。「日仏文化交流」「アートとデザインの領域横断」というお題目は、京都市とアンスティチュ・フランセの双方にとって魅力的なものであっただろう。しかし、展示や公演などにおいて、実際に着地点を見出すのは容易ではない。異文化交流においてはマリアージュ(結婚)に至らず、単なる並置(お見合い?)に終わってしまうことが多々あり、領域横断においては往々にして主従関係が生まれてしまう。

特にアートとデザインの組み合わせは難しい。アーティストの主導権あるいはアートのコンセプトが強いと、デザイナーは単なる職人として、アートの出来映えに奉仕させられるだけ。デザイナーの主導権あるいはデザイン的フォーマットが強いと、アートは自身のコンセプトどころかレイヤーの深みも失って、呆気なくデザインに回収されてしまう(例えば、着物や帯に絵画や写真が用いられたときに「美しい柄」以上のものにならないようなケース)。それでは、何のための領域横断なのかわからない。『ニュイ・ブランシュKYOTO』においても、個々の作家や作品の技量や質に関わりなく、「コラボレーション」が空回りし、結果的に失敗していたケースが目立った。

Photo by Tanabe Mari

Photo by Tanabe Mari

その中で感銘を受けたのは、日本画家の大舩真言が関わった展示とパフォーマンスだ。ひとつは有斐斎弘道館におけるオロール・ティブーとの2人展『Passage』。同館は、儒者・皆川淇園が文化3年に開いた同名の学問所跡に建てられた数寄屋建築で、大舩は昨年の『ニュイ・ブランシュ』でも同じ会場での2人展に参加している。小さな石の断面に青い岩絵具を塗りつけた大舩のオブジェに始まり、中ほどでそれぞれの作品と合作を並べ、衣服を石膏で象った、いわば衣服の化石とも呼ぶべきティブーの立体に終わる小さな展示。日本画と藍染めの衣装が快い緊張感を伴って対峙し、基調色である青・藍が古い日本家屋と調和し、2作家に通底する記憶と喪失というテーマが明瞭に浮かび上がっていた。

Photo by Tanabe Mari

Photo by Tanabe Mari

Photo by Tanabe Mari

もうひとつは、賀茂別雷神社(上賀茂神社)における、大舩の絵画を前にダンサーの森山開次が踊る一夜限りのパフォーマンス『VOID 結び』だ。上賀茂神社の二ノ鳥居をくぐると、細殿(ほそどの)という建物があり、手前には立砂(たてずな)と呼ばれる一対の砂山が盛られている。細殿の中央には深い青色で描かれた大舩の絵があって、実は真円の平面作品だが、斜めに立てかけられているため、正面から見ると卵形に見える。前にも書いたことだが、色と形が相俟って「宇宙卵」という言葉が思い浮かぶ。

上賀茂神社 細殿

Photo by Inoue Yoshikazu

賀茂社は水にゆかりの深い神社で、細殿の右手奥にはこんこんと湧き出る泉とせせらぎがある。数百人の観客が暮れなずむ境内で待っていると、泉の方向から森山がゆっくりと現れる。白い貫頭衣のような衣装を身に纏い、草履を履き、トレードマークの金色の長髪を風になびかせている。長い両手を真横に伸ばした様は、不思議な野生動物のようでもあり、(ここは神社だが)ゴルゴタの丘に登らされているキリストのようにも見える。ピンと張った両腕の先の十指は、飛び立つ前の鳥の羽のように細かく震えている。

細殿の前まで来て、立砂の周囲を時計回りに1周すると、森山は草履を脱ぎ捨て激しく踊り始めた。回転し、飛び上がり、体を左右に振る。細殿のきざはしを1段ずつ踏みしめて上り、四股を踏むような真似もする。一転して体の動きを止め、周囲の気流を読むかのように、あるいは気流をコントロールするかのように筋肉だけを動かす。登場してから踊り終えるまで、音楽は一切なく、観客が耳にするのは環境音と踊り手の呼吸音だけだった。途中でパトカーのサイレンが聞こえたのは残念だったけれど、水の流れる音や鳥の鳴き声や虫の音が、奉納の舞を控えめに支える優雅なBGMとなっていた。気が付くと日は沈み、細殿の青い宇宙卵は夕闇に溶け込んでモノクロームに色を変えていた。

パフォーマンスが始まる前には、神職によるお祓いがあった。神ごとという目的、いわば上位のメタレイヤーがあったからこそ、この異ジャンルコラボレーションは成功したのではないか。大舩の絵は森山のダンスの舞台美術ではなく、森山のダンスは大舩の絵の添え物ではなかった。途中で何度か、白い衣装と森山の金髪が風に震える場面があった。宇宙卵だけが依り代ではなく、ここにも神が降臨したと思える瞬間だった。

パフォーマンスが始まる前には、神職によるお祓いがあった。神ごとという目的、いわば上位のメタレイヤーがあったからこそ、この異ジャンルコラボレーションは成功したのではないか。大舩の絵は森山のダンスの舞台美術ではなく、森山のダンスは大舩の絵の添え物ではなかった。途中で何度か、白い衣装と森山の金髪が風に震える場面があった。宇宙卵だけが依り代ではなく、ここにも神が降臨したと思える瞬間だった。白い貫頭衣めいた衣装はティブーがデザインしたものである。帯がダンスの邪魔になることが何度かあったようだが、それは大した問題ではない。聖性を感じさせる白という色と古代を思わせるデザインは、単に舞台衣装であるにとどまらず、神ごとを形成する欠くべからざる一要素として機能していた(森山は近年、骨や内臓をモチーフとした奇天烈な衣装を着用する公演を行っているが、子供相手とはいえ、やめたほうがいいと思う。恵まれた肢体と身体能力があるのだから、衣装がシンプルであればあるほどダンスは際立つ)。

神ごとはわかりやすい例だが、もちろんあらゆるコラボレーションが神ごとを目的にする必要はない。重要なのは、上位のメタレイヤーを設定して、協働に携わる異ジャンルの表現者がチームワークを発揮することである。そうすれば、主従関係の生じない健全なマリアージュが成立しうる。来年以降の『ニュイ・ブランシュKYOTO』に期待したい。