リオデジャネイロからカサブランカ、パリ、ロンドンへ

橋本 裕介

2013.09.18

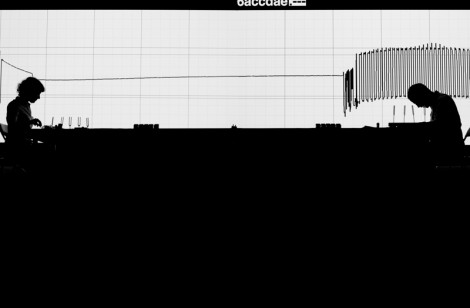

池田亮司『superposition』

photo: Daniel Karl Fidelis Fuchs

前回のブログで紹介した通り、池田亮司最新作「superposition」の紹介をしようと思うが、そこに至るまでの寄り道も含めて語ろうと思う。

そもそも池田亮司「superposition」は、2012年11月のポンピドゥー・センターが世界初演で、KYOTO EXPERIMENTも共同製作に参加していることもあり、そのタイミングで観るつもりだった。ちょうど11月はKYOTO EXPERIMENT2012で製作した高嶺格「ジャパン・シンドローム step.2 〜球の内側」の、リオデジャネイロ公演が直前にあったので、ブラジルからは北米経由もあるが、そんな事情でパリ経由のフライトを予約した。

高嶺格の公演が無事終わり、その翌日リオを発ったわけだが、運命の歯車はその機内で大きく動いた。ほとんどの乗客は眠っていたが、私は目が覚めていて、映画を見ていた。すると突然、客席全てのスクリーンがシャットアウトしたのだ。悪いイメージが頭を駆け巡った!なぜならこの飛行機はエールフランス、しかもルートは「リオデジャネイロ発パリ行き」!2009年に大惨事を起こした、あのフライトと同じルートなのだ。

幸いこうして今ブログを書いていられるように、大惨事には至らず、飛行機は無事着陸した。しかし着陸したのは、パリではなく、なんとカサブランカだった。

機体が故障し、そのとき最も近い空港に緊急着陸したのだった。

「皆さまをパリへお連れする新しい飛行機は、この後11時をめどに到着し、3時間の準備の後、午後5時頃出発となります。それまでカサブランカ空港で、エールフランスがご用意したランチとドリンクでお楽しみ下さい。」

この冷淡かつエレガントなアナウンスとともに、乗客はカサブランカ空港に降ろされた。

「午後5時出発ということは、パリ到着午後8時半ってこと?!ガ〜ン、無理だ。8時開演には間に合わない…(泣)」

空港では、エールフランスの用意してくれた、サンドイッチと水という素敵な「ランチとドリンク」で、無為に6時間を過ごすことになった。

そんなわけで、結局「superposition」世界初演には立ち会えず、次の機会を探ることになった。共同製作に参加しているからだけでなく、今回の作品は本格的な「劇場」作品のため、KYOTO EXPERIMENT2013での上演に備え、実際に舞台セッティングをチェックしておく必要があったので、仕事のスケジュールを縫って、改めて翌年3月のバービカン・センターでの公演を観に行くことに決めた。前回と同じ轍を踏まぬよう、公演初日の前日にロンドン入りして、2回行われる両公演とも観劇するという、念には念を入れたスケジュールを立てた。

池田亮司『superposition』

photo: Daniel Karl Fidelis Fuchs

長い前置きを経て、ようやく本題に入ることが出来る。ロンドンのバービカン・センターは、音楽・演劇・ダンス・アート・映画の柱に加え、教育普及プログラムも重要な位置を占める、巨大なアートセンターである。そこに今回「superposition」の共同製作パートナーのひとつとしてバービカンの音楽部門が参画し、音楽専用の「ホール」ではなく、パフォーミング・アーツ専用の「シアター」での公演となった。こういったジャンルの越境は、バービカンではこれまであまりなかったようで、それぞれの部門に属するスタッフが協力し合って今回の公演を準備したとのこと。1,000名を超えるキャパシティの劇場は2日間とも完売、会場は熱気に包まれていた。この「熱気に包まれていた」という表現はあまりに凡庸なのだが、そうとしか言えないものだった。事実、シーンの転換でほんの一瞬だけ暗転のようにブレークが生じた瞬間、もちろん終幕でないことを観客は理解しながら、大きな拍手が起こるほどだったのだ。

そんな作品は、見どころを一言では表しきれないほどの膨大な情報量を持つものだった。作品の概要とトレーラーはKYOTO EXPERIMENTのウェブサイトからご覧頂ければと思うが、私の印象を述べておきたいと思う。幸い私は2回観ることが出来たので、前列の客席と後列の客席とそれぞれで観たのだが、どちらも違った鑑賞体験があったことをお伝えしておく。近づけばそれだけ、緻密に作り上げられたディテールを存分に味わうことができ、かつ音と光の迫力に身を委ねることができる。しかし、今回の特徴は劇場作品ということで様々な要素が空間的に設計されており、かつ池田作品として初めて生身の身体が舞台に登場する。このことが意味するのは、作品のテーマの他に「スケール感」、つまり空間のマニュピレーションを舞台にもたらしたということである。現実の人間の存在(サイズを含む)という尺度を得て、そして奥行きをもって3層に配置されたスクリーンが効果的に用いられ、作品が生み出す空間を大きく引き伸ばしたり、収縮させたりということが、上演時間を通じて生まれていたのだ。ライブやコンサートにおける池田作品といえば、「迫力に身を委ねる」的な語られ方をすることが多いが、今回の作品はそれだけでない楽しみ方があるので、それは特に強調しておきたいと思う。もっと言えば、時間に都合のつく方は、全3ステージあるので複数回の鑑賞をおススメする。

今のところ、10月26日(土)の夕方のチケットが特に人気なのでぜひお早めに。

さて同時期のバービカンでは、「Dancing around the Bride: Cage, Cunningham, Johns, Rauschenberg, and Duchamp」という、マルセル・デュシャンをひとつの接点に、ジョン・ケージ、マース・カニングハム、ジャスパー・ジョーンズ、ロバート・ラウシェンバーグといった60年代のアメリカ・アートシーンを形作った人々をとりあげる企画展が行われていた。企画展のタイトル『Dancing around the Bride(花嫁の周りで踊る)』の通り、デュシャンの「彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも(通称:大ガラス)」が展示されている空間で、マース・カニングハム舞踊団のショートピースが上演される贅沢な関連企画もあったのだ。当時の時代の空気が生き生きと甦って来るような、あるいは現在と地続きにあるような、そんな新鮮な体験だった。当時のアーティストたちの「関係」そのものを浮かび上がらせるキュレーションは非常に説得力のあるものだった。

「Dancing around the Bride」の図録

現在のコンテンポラリー・アートは舞台芸術も含め、60年代に生まれたある種の運動の延長上にあるはずなのだが、日本でそれらが顧みられる場合、どうしても「俺たちは戦った」的なノスタルジー/物語に流れてしまうきらいがあって、どうしても私のような世代はついていけない感じがある。しかし、物語として括弧に入れてしまうだけでなく、このように60年代の文化状況を現在と地続きのものとして、冷静に捉え直す作業が一方で必要なのではないかと思う。そこでなされていた、例えば演劇の概念を拡張する動きなどは、今も有効だろうし、逆にそれを意識しなければ仕方がない気もする(実際、60年代の実践者たちが今も存命で活動しているぐらいなのだ)。かつてのような野心を持つ現代の作家は確かにいるが、(私は資料をあたるしか術がないのでそのときの様子は実際には知り得ないものの)いろんな人々を巻き込んでみよう、状況を変えてみようというスケール感がどうも小さいような気がしている。私もアートに携わる人間の一人として、アートの持っている力は過小評価したくないと考えている。