毛利悠子のレディメイド

小崎 哲哉

2018.01.25

昨年夏から年明けに掛け、毛利悠子の作品を観る機会が5回あった。札幌国際芸術祭2017(札幌市立大学芸術の森キャンパス スカイウェイ/2017年8月6日–10月1日)、1970年以降の日本現代アートのサーベイ『Japanorama』(ポンピドゥー・メッス/2017年10月20日〜2018年3月5日)、リヨン・ビエンナーレ2017(リヨン現代美術館/2017年9月20日〜2018年1月7日)、出身地・藤沢での『グレイ スカイズ』(藤沢市アートスペース/2017年12月2日〜2018年1月28日)、そして『キュレトリアル・スタディズ12:泉/Fountain 1917–2017 [Case 5]散種』(京都国立近代美術館/2018年1月5日〜3月11日)。最初の3つはグループ展、『グレイ スカイズ』は個展、『キュレトリアル・スタディズ12:泉/Fountain 1917–2017 [Case 5]散種』は「キュレーション」とされているが、実質的な個展である。

いずれもが見事な空間構成だった。ボリス・グロイスに言わせれば「インスタレーションとは、特定のオブジェや絵画を鑑賞者の眼差しに提供するのではなく、むしろその眼差しそのものを形成することである」(清水穣訳「観客のインスタレーション」。森美術館『イリヤ&エミリア・カバコフ 私たちの場所はどこ?』展カタログ所収)。毛利作品のほとんどは、眼差し、すなわち視覚にとどまらず、観客の聴覚や身体感覚の形成をも目指しつつ、展示空間の変容と観客の感覚の制御に成功している。心躍るインスタレーションである。

「モレモレ」は、「素材を「レディメイド」から、フレームを《大ガラス》から、そしてタイトルを遺作から、それぞれマルセル・デュシャンの引用で枠組みを準備しつつ」(公式サイト)つくられている。「大ガラス」よろしく天地中央で真っぷたつに区切られた3つのフレームの内外には、なるほど自転車の車輪やガラス瓶や鳥かごが点在している。言うまでもなくデュシャンへのオマージュだが、毛利が選ぶオブジェはこれだけではない。

「モレモレ」は水がテーマだから、傘、金だらい、バケツ、ポリタンク、ビニールホース、ビニールシート、じょうろ、漏斗、雑巾、スポンジ、ゴム手袋、ゴム長なども用いられている。札幌の「そよぎ またはエコー」(2017)では、数台のピアノに加え、巨大な街路灯がごろんと置かれているのが目立った。だが毛利作品と言えば、まずはコイルや電線や電球、風船や扇風機やリボンではないだろうか。方位磁石や電磁石などの磁石、そして、モニターやファクスマシンやスキャナーではないだろうか。それは、毛利の大きなテーマのひとつが、水に限らず、電気、空気、磁気、光、情報などの循環であるからだ。

そのことは、藤沢の『グレイ スカイズ』で展示された映像作品「Everything Flows」でも如実に示されていた。作家が世界各地で撮影した映像には、微妙に揺れる木の枝や風船や雨傘やごみ袋などによって、風、すなわち不可視の空気の動きが記録されている。ふたつのスクリーン/モニターが置かれた展示空間はフェミニンなピンク色のカーテンで区切られているが、そのカーテンもときおり揺らめく。会場は現代的なビルの上層階で、窓を空けているのでなければ風が吹き込むわけはない。毛利は周到に、カーテンの裏側に扇風機を仕込んでおいたのだ。電気の力を借りなければ風すら感じることのできない、都会暮らしの現代人への自嘲も交えた皮肉が、そこに込められていたのかもしれない。

この事実をもって、ジョン・ケージの影響を云々する向きがある。毛利はケージの「ヴァリエーションズVII」の日本初演にも加わっているから(足立智美、池田拓実、有馬純寿との共演。2011年1月@アサヒ・アートスクエア)、もちろん間違いではないだろう。だが、デュシャン→ケージ→毛利という系譜を示すのは、かなり安直な気がする。

デュシャンが1913年に「作曲」した「音楽的誤植」は、40年後のケージのチャンスオペレーションに影響を与えたかもしれない。それが50年後の毛利悠子に及んだ可能性ももちろん否定できない。だとしても個人的には、デュシャンと毛利の間にデイヴィッド・チュードアを入れたい。僕は専門家ではないが、直感的にそう思う。

リヨンで、「モレモレ」がデュシャン作品と並べられていた第一室に続く部屋には、実はチュードアの「Rainforest V (variation 2)」 (1973-2015)が展示されていた。長い長い紙筒、樹脂で出来た鐘のレプリカ、プラスティック製の空の水タンク、バケツ、ドラム缶、ラケット、金属柱などが全部で数十個、ギャラリー内に所狭しと並べられている。大半は天井から吊られていて、紙筒の端っこや金属柱に耳を付けたり、バケツやドラム缶に頭を突っ込んだりすると、周囲の様々な音が増幅されて聞こえてくる。大人でもワクワクする作品だが、僕が美術館を訪れたときには、ちょうど小学校低学年の子供たちが見学に来ていた。「モレモレ」で盛り上がった後に、こんなに楽しい仕掛けが待っているとは! 美術館内の「雨林」に放たれた子供たちは、音の出る人工的な木の数々に鈴生りになってはしゃいでいた。

チュードアと毛利は、レディメイドに音を組み合わせ、作品に遊び心を加え、時間という要素を可視化・可聴化した。やはり「デュシャン→ケージ→毛利」ではなく、「デュシャン→チュードア→毛利」なのだと思う。リヨン・ビエンナーレ2017に予想外のプレイフルネスを持ち込んだ、ゲストキュレーターのエマ・ラヴィーニュの慧眼(慧耳?)を称えたい。毛利の今後の展開にも、もちろん注目し続けたい。

※『キュレトリアル・スタディズ12:泉/Fountain 1917–2017 [Case 5]散種』は、京都国立近代美術館で開催中(2018年3月11日まで)。毛利悠子のアーティストステートメント(PDF)は京近美のサイトで読める。

※1月26日(金)午後6時からは、毛利悠子と浅田彰(批評家)の対談が行われる。会場は京都国立近代美術館1階講堂。先着100名、聴講無料、要観覧券。当日午後5時より1階インフォメーションにて整理券が配布される。

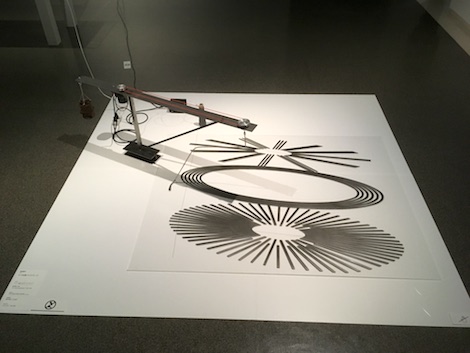

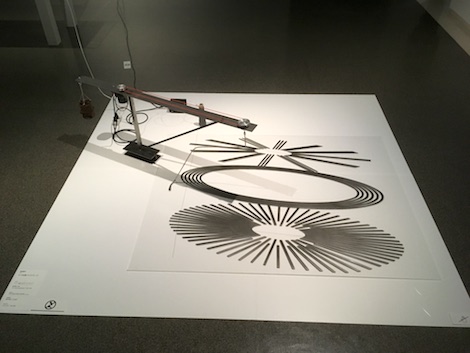

毛利悠子「そよぎ またはエコー」(部分/2017)。札幌国際芸術祭2017での展示風景

毛利悠子「パレード」(2011- 。旧名「大船フラワーセンター」)。ポンピドゥー・メッス『Japanorama』展での展示風景

いずれもが見事な空間構成だった。ボリス・グロイスに言わせれば「インスタレーションとは、特定のオブジェや絵画を鑑賞者の眼差しに提供するのではなく、むしろその眼差しそのものを形成することである」(清水穣訳「観客のインスタレーション」。森美術館『イリヤ&エミリア・カバコフ 私たちの場所はどこ?』展カタログ所収)。毛利作品のほとんどは、眼差し、すなわち視覚にとどまらず、観客の聴覚や身体感覚の形成をも目指しつつ、展示空間の変容と観客の感覚の制御に成功している。心躍るインスタレーションである。

*

毛利は、学生時代以来のマルセル・デュシャンに対する敬慕とその影響を公言している。「泉」100年(2017年)、没後50年(2018年)と「デュシャン・イヤー」が続いたことも、昨年来の活躍の追い風となったのだろう。藤沢でも再制作された代表作のひとつ「モレモレ:与えられた落水」(2015- )は、リヨンでは動線上最初の部屋となる空間にデュシャン「グリーン・ボックス」「トランクの箱」「ホワイト・ボックス」とともに展示された。京近美では、日欧の専門家と名を連ねて「泉」についてのキュレトリアル・スタディズを行っている。「デシャンピアンとしての毛利悠子」という認識は、(少なくとも日仏の現代アート界においては)共有されているように思える。「モレモレ」は、「素材を「レディメイド」から、フレームを《大ガラス》から、そしてタイトルを遺作から、それぞれマルセル・デュシャンの引用で枠組みを準備しつつ」(公式サイト)つくられている。「大ガラス」よろしく天地中央で真っぷたつに区切られた3つのフレームの内外には、なるほど自転車の車輪やガラス瓶や鳥かごが点在している。言うまでもなくデュシャンへのオマージュだが、毛利が選ぶオブジェはこれだけではない。

「モレモレ」は水がテーマだから、傘、金だらい、バケツ、ポリタンク、ビニールホース、ビニールシート、じょうろ、漏斗、雑巾、スポンジ、ゴム手袋、ゴム長なども用いられている。札幌の「そよぎ またはエコー」(2017)では、数台のピアノに加え、巨大な街路灯がごろんと置かれているのが目立った。だが毛利作品と言えば、まずはコイルや電線や電球、風船や扇風機やリボンではないだろうか。方位磁石や電磁石などの磁石、そして、モニターやファクスマシンやスキャナーではないだろうか。それは、毛利の大きなテーマのひとつが、水に限らず、電気、空気、磁気、光、情報などの循環であるからだ。

毛利悠子「モレモレ:与えられた落水」(2015- )。リヨン・ビエンナーレ2017での展示風景。手前はマルセル・デュシャン作品

毛利悠子 「モレモレ:与えられた落水」(2015- )。リヨン・ビエンナーレ2017での展示風景

そのことは、藤沢の『グレイ スカイズ』で展示された映像作品「Everything Flows」でも如実に示されていた。作家が世界各地で撮影した映像には、微妙に揺れる木の枝や風船や雨傘やごみ袋などによって、風、すなわち不可視の空気の動きが記録されている。ふたつのスクリーン/モニターが置かれた展示空間はフェミニンなピンク色のカーテンで区切られているが、そのカーテンもときおり揺らめく。会場は現代的なビルの上層階で、窓を空けているのでなければ風が吹き込むわけはない。毛利は周到に、カーテンの裏側に扇風機を仕込んでおいたのだ。電気の力を借りなければ風すら感じることのできない、都会暮らしの現代人への自嘲も交えた皮肉が、そこに込められていたのかもしれない。

毛利悠子「Everything Flows」(2017)。藤沢市アートスペース『グレイ スカイズ』展での展示風景

*

「循環」というテーマと並んで、「音」というモチーフも毛利の中では大きい。「そよぎ またはエコー」ではピアノ(と坂本龍一の音楽)が大きな役割を果たしていた。それ以前に、鐘がチンと鳴ったり、グラスがカチカチ言って揺れたり、小さなはたきがパタパタと動いたりする作品がいくつもある。扇風機やスキャナーも音を出す。もっと明示的な「楽器」が並ぶのは「モレモレ」と並ぶもうひとつの代表作「パレード」。メッスや藤沢でも展示されていたが、大太鼓、アコーディオンやラッパ型のスピーカーが、素朴な、と言うより脱力感あふれる音を奏でる。題名はエリック・サティの同名のバレエに由来する。この事実をもって、ジョン・ケージの影響を云々する向きがある。毛利はケージの「ヴァリエーションズVII」の日本初演にも加わっているから(足立智美、池田拓実、有馬純寿との共演。2011年1月@アサヒ・アートスクエア)、もちろん間違いではないだろう。だが、デュシャン→ケージ→毛利という系譜を示すのは、かなり安直な気がする。

デュシャンが1913年に「作曲」した「音楽的誤植」は、40年後のケージのチャンスオペレーションに影響を与えたかもしれない。それが50年後の毛利悠子に及んだ可能性ももちろん否定できない。だとしても個人的には、デュシャンと毛利の間にデイヴィッド・チュードアを入れたい。僕は専門家ではないが、直感的にそう思う。

リヨンで、「モレモレ」がデュシャン作品と並べられていた第一室に続く部屋には、実はチュードアの「Rainforest V (variation 2)」 (1973-2015)が展示されていた。長い長い紙筒、樹脂で出来た鐘のレプリカ、プラスティック製の空の水タンク、バケツ、ドラム缶、ラケット、金属柱などが全部で数十個、ギャラリー内に所狭しと並べられている。大半は天井から吊られていて、紙筒の端っこや金属柱に耳を付けたり、バケツやドラム缶に頭を突っ込んだりすると、周囲の様々な音が増幅されて聞こえてくる。大人でもワクワクする作品だが、僕が美術館を訪れたときには、ちょうど小学校低学年の子供たちが見学に来ていた。「モレモレ」で盛り上がった後に、こんなに楽しい仕掛けが待っているとは! 美術館内の「雨林」に放たれた子供たちは、音の出る人工的な木の数々に鈴生りになってはしゃいでいた。

David Tudor Rainforest V (variation 2) (1973-2015). Installation views at la Biennale de Lyon 2017.

チュードアと毛利は、レディメイドに音を組み合わせ、作品に遊び心を加え、時間という要素を可視化・可聴化した。やはり「デュシャン→ケージ→毛利」ではなく、「デュシャン→チュードア→毛利」なのだと思う。リヨン・ビエンナーレ2017に予想外のプレイフルネスを持ち込んだ、ゲストキュレーターのエマ・ラヴィーニュの慧眼(慧耳?)を称えたい。毛利の今後の展開にも、もちろん注目し続けたい。

毛利悠子「めくる装置、3つのヴェール」(2018)。京都国立近代美術館での展示風景

※『キュレトリアル・スタディズ12:泉/Fountain 1917–2017 [Case 5]散種』は、京都国立近代美術館で開催中(2018年3月11日まで)。毛利悠子のアーティストステートメント(PDF)は京近美のサイトで読める。

※1月26日(金)午後6時からは、毛利悠子と浅田彰(批評家)の対談が行われる。会場は京都国立近代美術館1階講堂。先着100名、聴講無料、要観覧券。当日午後5時より1階インフォメーションにて整理券が配布される。