『写真都市展』『建築の日本展』とRe:planterの『再生』

小崎 哲哉

2018.07.04

3月末に刊行した『現代アートとは何か』で、「今日の優れたアーティストはトータル・インスタレーションを志向する」と指摘した。トータル・インスタレーションとは巨匠イリヤ・カバコフが唱えた概念で、「すべてが全面的に変容し、観客も通常の町や美術館の状態から締め出されて、観客のために作者が構築した特別な世界の中に入っていく」(沼野充義)展示空間を指す。この5月に観た展覧会の中に、その好例がいくつかあった。

*

まずは、東京の21_21 DESIGN SIGHTで開かれた『写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−』。「クラインの写真と映画、グラフィック、コンタクトプリント、写真集、巨大写真などの多種多彩なイメージ、彼が使用するカメラを一堂に集めて展示」する「イントロダクション」と、クラインに影響を受けたとされる日本の写真家を集めた「22世紀を生きる写真家たち」のパートは凡庸だったが、両者に挟まれたギャラリー1のマルチプロジェクションが秀逸だった。

四方の壁に大小取り混ぜて十いくつかのモニターやスクリーンが設置され、数百枚の写真が床面も含めて空間内に投影される。クラインの写真だから、大都市の風景もあればファッションシーンもある。オードリー・ヘップバーンやモハメド・アリらのポートレートもある。1950年代から現在に至るまでに撮影されたモノクロームの写真は、カラフルなデザイン処理を施されていて、目まぐるしく変化する映像に包まれるのは心地よかった。展覧会ディレクターは伊藤俊治。映像制作と空間設計はTakcom。

*

次に、同じく東京の森美術館で観た『建築の日本展:その遺伝子のもたらすもの』。展覧会自体の問題点については、『建築討論』が「小特集:「建築の日本展」レビュー」で的確に論じている。特に、土居義岳の「啓蒙から野蛮へ──森美術館「建築の日本」展について」と、黒瀬陽平の「悪しき「遺伝子」のもたらすもの」は一読に値する。両者を読む前に、磯崎新の一連の著作、とりわけ『始原のもどき』に目を通しておくこともおすすめする。

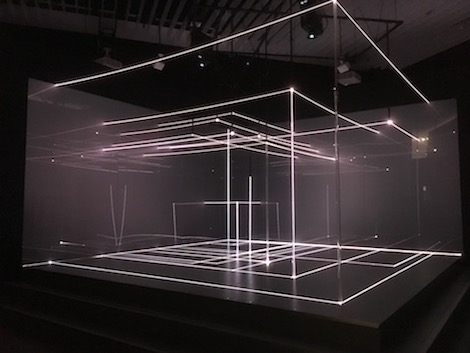

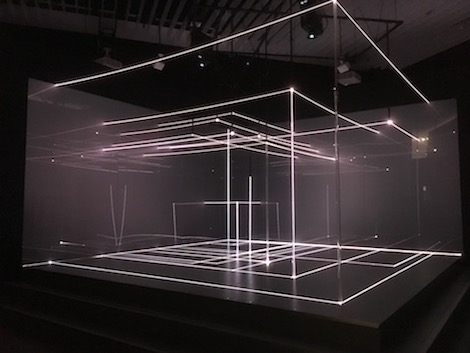

さて、この展覧会で面白かったのが、齋藤精一+ライゾマティクス・アーキテクチャーの「パワー・オブ・スケール」。何もない展示室の一角にレーザーファイバーを縦横に配置して、映像と光で建築物のスケール感を再現するインスタレーションだ。電話ボックス、四畳半台目の茶室、中銀カプセルタワーや同潤会青山アパートの一室など、2次元の実写映像をレーザー光で区切ることにより、あたかも3次元であるような錯覚が生まれる。発想は単純だが、技術的には試行錯誤を繰り返したに違いない。仮想的に建築空間内部を体験する仕掛けとして成功していたと思う。

*

最後に、5月下旬に京都のギャラリーYDSで開催された、Re:planterこと村瀬貴昭の展覧会『再生』。ギャラリーYDSは手描き友禅染の工房で、伝統的な町家を現代的な展示空間に改装している。村瀬は、ガラス球の中に植物を入れ、LED照明を当てた小さな生態系「スペースコロニー」で知られるが、今回はもっと大きなプロジェクトに取り組んだ。「陶芸家が世に送り出すのをとどめた作品」と「盆栽家が仕立てを諦めて放置されていた植物」とを組み合わせ、ギャラリー内に展示して、空間全体を変容させる試みである。

中庭や廊下も面白かったが、白眉はギャラリー1階奥の二間続きの和室だった。奥の八畳間に養生が施され、小体な「庭」が出現していた。土の上に苔が生え、草が茂り、紅葉の灌木が植えられ、落ち葉が積もっている。床にはマルセル・デュシャンのレディメイドを連想させるシャベルが吊り下げられている。その内外に、キメラのごとく接続された「陶と植物」が点在していた。大きなものが失われた後に、何かがしぶとく、たくましく、まさに再生しているように思える。といっても、人新世に取材した昨今の現代アートの重厚さよりは、俳諧でいうところの「かろみ」が感じられもする。鑑賞後には爽快感が残った。

*

いずれも、正統派の現代アートではない。だが、心ある現代アーティストは、やはりトータル・インスタレーションを志向していると思う。おそらく今後は、これが主流となっていくのではないだろうか。

まずは、東京の21_21 DESIGN SIGHTで開かれた『写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−』。「クラインの写真と映画、グラフィック、コンタクトプリント、写真集、巨大写真などの多種多彩なイメージ、彼が使用するカメラを一堂に集めて展示」する「イントロダクション」と、クラインに影響を受けたとされる日本の写真家を集めた「22世紀を生きる写真家たち」のパートは凡庸だったが、両者に挟まれたギャラリー1のマルチプロジェクションが秀逸だった。

ウィリアム・クライン+TAKCOM(2018/部分)

ウィリアム・クライン+TAKCOM(2018/部分)

四方の壁に大小取り混ぜて十いくつかのモニターやスクリーンが設置され、数百枚の写真が床面も含めて空間内に投影される。クラインの写真だから、大都市の風景もあればファッションシーンもある。オードリー・ヘップバーンやモハメド・アリらのポートレートもある。1950年代から現在に至るまでに撮影されたモノクロームの写真は、カラフルなデザイン処理を施されていて、目まぐるしく変化する映像に包まれるのは心地よかった。展覧会ディレクターは伊藤俊治。映像制作と空間設計はTakcom。

次に、同じく東京の森美術館で観た『建築の日本展:その遺伝子のもたらすもの』。展覧会自体の問題点については、『建築討論』が「小特集:「建築の日本展」レビュー」で的確に論じている。特に、土居義岳の「啓蒙から野蛮へ──森美術館「建築の日本」展について」と、黒瀬陽平の「悪しき「遺伝子」のもたらすもの」は一読に値する。両者を読む前に、磯崎新の一連の著作、とりわけ『始原のもどき』に目を通しておくこともおすすめする。

齋藤精一+ライゾマティクス・アーキテクチャー「パワー・オブ・スケール」(2018)

齋藤精一+ライゾマティクス・アーキテクチャー「パワー・オブ・スケール」(2018)

さて、この展覧会で面白かったのが、齋藤精一+ライゾマティクス・アーキテクチャーの「パワー・オブ・スケール」。何もない展示室の一角にレーザーファイバーを縦横に配置して、映像と光で建築物のスケール感を再現するインスタレーションだ。電話ボックス、四畳半台目の茶室、中銀カプセルタワーや同潤会青山アパートの一室など、2次元の実写映像をレーザー光で区切ることにより、あたかも3次元であるような錯覚が生まれる。発想は単純だが、技術的には試行錯誤を繰り返したに違いない。仮想的に建築空間内部を体験する仕掛けとして成功していたと思う。

最後に、5月下旬に京都のギャラリーYDSで開催された、Re:planterこと村瀬貴昭の展覧会『再生』。ギャラリーYDSは手描き友禅染の工房で、伝統的な町家を現代的な展示空間に改装している。村瀬は、ガラス球の中に植物を入れ、LED照明を当てた小さな生態系「スペースコロニー」で知られるが、今回はもっと大きなプロジェクトに取り組んだ。「陶芸家が世に送り出すのをとどめた作品」と「盆栽家が仕立てを諦めて放置されていた植物」とを組み合わせ、ギャラリー内に展示して、空間全体を変容させる試みである。

Re:planter『再生』(2018/インスタレーションビュー)

Re:planter『再生』(2018/部分)

中庭や廊下も面白かったが、白眉はギャラリー1階奥の二間続きの和室だった。奥の八畳間に養生が施され、小体な「庭」が出現していた。土の上に苔が生え、草が茂り、紅葉の灌木が植えられ、落ち葉が積もっている。床にはマルセル・デュシャンのレディメイドを連想させるシャベルが吊り下げられている。その内外に、キメラのごとく接続された「陶と植物」が点在していた。大きなものが失われた後に、何かがしぶとく、たくましく、まさに再生しているように思える。といっても、人新世に取材した昨今の現代アートの重厚さよりは、俳諧でいうところの「かろみ」が感じられもする。鑑賞後には爽快感が残った。

いずれも、正統派の現代アートではない。だが、心ある現代アーティストは、やはりトータル・インスタレーションを志向していると思う。おそらく今後は、これが主流となっていくのではないだろうか。