夏のおすすめ、起点としての80年代展

福永 信

2018.08.09

金沢21世紀美術館の『起点としての80年代』展で岡﨑乾二郎の初個展(1981年)が再現展示されている。大変感激した。21美はカメラ禁止で(ケチンボ!)、本展のカタログにも会場の全景は載ってないけれども(ザンネン!)、本人のツイッターで展示風景がアップされている。

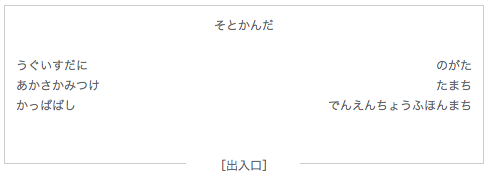

上から見ると、こんな配置になっている。全7作。これは現実にはありえない路線図であるし、実際に「上から」見下ろすことなどできない。会場は狭く、一望する視点はどこにもない。一挙に全体を見るには、自分が3人くらい必要だ。

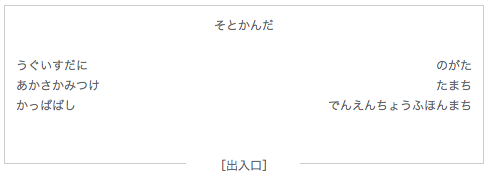

左手のカベ(かっぱばし、あかさかみつけ、うぐいすだに)は、図版として、これまでも割に見かけたかもしれない。私が最初にこの図版を見たのは『美術手帖』の中の小さな白黒図版だったが、「この図版の反対側のカベはど〜なってるの!」と気になって仕方なかった。小さな図版を眺めながら下宿で「あかさかみつけ」を段ボールで自分で作って一人微笑するような暗い青年が私だったのだが、その時おどろいたことには、チッポケな図版を見ただけで、そこそこ作れてしまう(なんとなく全体が把握できてしまう)ことだった。色は付けなかったし、大きさは手のひらサイズ、実際とだいぶ異なっていたが。

大きさ、色、素材、これは実際に見るしかないので、金沢まで行くほかないのであるが、巡回するとカタログには書いてある。この展覧会を共同企画した美術館である高松市美術館、静岡市美術館で開催されるそうであるが(高松市美は11月3日〜12月16日、静岡市美は2019年1月5日〜3月24日)、画廊くらいのサイズのこの狭い展示場所は、どうするのだろうか。金沢の岡﨑展示は、閑散とした画廊にいる感じがしてよかった(人は多かったが)。ところで太陽戦隊サンバルカンが始まったのが同じ1981年だが、サンバルカンは男3人というのが目新しく、子供の私は大好きだった。例のごとく変身ポーズ(名乗り)は、ゴレンジャーの時代と変わらず「その間に敵にやられるよ」と大人が笑うような悠長なものである。しかし子供は、「いや、あそこには特別な時間が流れているのだ」と納得して見ていたのである。そのサンバルカンの3人の男の変身ポーズを、岡﨑乾二郎のカベを見ながら思い出す……「そう見えた」だけで無意味な感想を書いているのであるが……反対側のカベの「たまち」「のがた」は、変身に至る手数が少ない。「でんえんちょうふほんまち」はその字数を反映しているような、贅沢な2階建て、名乗りが大変そうだ。

もっとも正面の「そとかんだ」は、礼拝堂の祭壇のような、あるいは秘仏のような佇まいで別格のおもむき。直視するのがなぜか難しい。左右のカベが気になるからか。2個の作品が「合体」しているように思えるからか。この作品は、蝶番かもしれない。

岡﨑自身が立ち会っての再現展示作業と聞くが、もっとも豊かな経験、最高の孤独を感じたのは、彼自身だろう。26歳の時の自分と、現在の自分との2人分を同時に、感じることができるのだから。うらやましいが、かといって我々はそれを追体験する必要は全くない。自分には自分の時間があるからだ。1981年の自分との対話の場所でも、この岡﨑の展示場所は、あるわけだ。もちろん、1981年に、まだ生まれていなくたってかまわない。ここは「まだ生まれてない自分」を探すこともできる、フシギな場所(たてもの)にちがいない。

『起点としての80年代』展全体については、特に言いたいことがない。おすすめなのはウソじゃない。「昭和」の終わりの10年間の日本のアートを、当時その作品を実見できなかった世代のキュレーター、各美術館学芸員達(鷲田めるろ、牧野裕二、以倉新、伊藤鮎)が、平成という元号の最後の1年にぶつける試みが、この展覧会全体の面白さだ。80年代当時の作品が、30数年の時を経て、再び展示される。よく保管されていたな、と思う作品も多い(一部本展のための再制作もある)。「もう終わってる」と感じる作品もあるが、それでいい。そう感じるのは、悪いことではない。恥じることでもない。その作品は、当時は光っていた。でも、遅れてきた現在の観客の目には、その作品はチューニングが合わなかった。合わせようとムリする必要はない(ムリに面白いと思う必要はない)。観客は、今、自分が作っている作品、やってる仕事が「もう終わってる」にいずれなる、そのことに気づくだけでいいと思う。大事なことだ。ここで展示されている「もう終わってる」作品は、我々のセンパイだ。遠慮はいらない。ほんの30数年で作品は終わる。一代限りの店だったら閉店してもおかしくない頃合いだし、家族にしても30年も経てば、もっともイキイキしていた家族の時間は終わっている。親はいつまでも親だが(たとえ死んでいても)、あの時のお父さん、お母さんは、もう終わっている。「お父さん」「お母さん」が現役で光っていられる時間は限られている。一方で、「いまだに見てドキドキする」と感じる作品もある。フシギなことであるが、「特別な時間が流れている」と感じる。必ず、そういう作品がある。私にはそれは、岡﨑乾二郎の作品だった。他にもあると思う。それを探す面白さがこの展覧会にはある。私は、松井智恵、横尾忠則、杉山知子、中原浩大、舟越桂の展示作品は「もう終わってる」と思った。

会場で配布される当日パンフというか、展示マップ等を記した1枚の紙に、各章の解説が書いてある(展覧会は、Ⅰ〜Ⅳの全4章で構成されている)。同じ文章は、カタログにも転載されている。その文章について、1つずつ、文句がある。

「絵画においても、中村一美や岡﨑乾二郎は、作品の内側と外側の横断に作品の本質を置く。中村の《モレーン》には、〜」と続き、「岡﨑の《あかさかみつけ》などの一連の作品も、変化しながら共通するまとまりを構成しており、作品どうしの関係が重要となる」と「Ⅰ メディウムについて」に書いてあるが、「あかさかみつけ」を「絵画」と断言していいものかねと思った。岡﨑が継続している絵画作品に言及もない。もうちょっと説明がいると思う。

次、「Ⅱ 日常とひそやかさ」ではナゾな文章がある。「美術がアートとして自由を増すにつれ、日常はそのよすがとされ、アートは日常がどう実感されたか時代を映す」とあるが、意味不明だ。フシギな段階論で、順番がおかしい。

例えば、こう並べかえ(言いかえ)てみる。

1)彼ら彼女らの作品を見ると、「日常」にアートの手がかりがあるように見える。錯覚かもしれないが。

↓

2)今の視点から見れば、「(80年代の)アートは日常がどう実感されたか時代を映」してもいると思えてくる。錯覚かもしれないが。

↓

3)錯覚かもしれないが、彼ら、彼女らの作品を見ていると、「美術」は「アート」と呼びかえたくなるような、前の時代と異なる「自由」を得ているように感じさせる。それはとても興味深いことだ。

というのなら、わかるのだが、先に「自由」があるわけじゃないし、そこを「よすが」にして、作家達が集まってきたみたいな読み方になってしまっては、「彼ら彼女ら」に対してあんまりだと思う。それに「日常」が「よすが」になることで「自由」を見出そうとする時代は、昔にもあったんじゃないかな(例えば、カタログの主要参考文献にも挙がっている著作の中の宮川淳「反芸術 その日常性への降下」[1964])。

次、「Ⅲ 関係性」、これは、なんというか、ズルい章のタイトルだ。全部の章に当てはまるからだ。何も言ってないみたいだ。

最後、「Ⅳ 記憶・アーカイヴ・物語」、こちらは3つ分の章が詰め込んであるように思えるが、この章の解説は、誰に向けての文章か、悩ましい。特に最後の段落を引用する。

新表現主義/ニュー・ペインティング、それに伴う物語性の復権や具象的な表現は、80年代には各誌で特集されるなど勢いがあったが、90年代初めには、西洋の美術と出自が異なる日本ではフィギュラティブな人体表現を行う内的必然性はなかった、とすでに指摘されている。そして現在の大筋の評価では、日本においては一時的な「現象」に過ぎなかったとされる。しかしオルターモダン(ニコラ・ブリオー、09年)という言葉も登場し、個人の解釈や歴史の再読がますます重視される中、一人の作家のうちにアーカイヴされた膨大な記憶や物語をどう編み直すか、という80年代に起こった問いかけは今なお有効だろう。

「90年代初めには、〜すでに指摘されている」とだけ言われても、困る。カタログ転載分には『美術手帖』(1991年10月号)の座談会での指摘だと注があるが、カタログよりも多くの人が手に取るこの紙で、それが抜けているのは困る。「現在の大筋の評価では」と書くその「大筋」とはどの筋か。カタログには、「一例として」と断りながら『日本現代美術史辞典』の343〜344頁とやはり注で記してあるが、この紙にはそれはない。ないから、わからない。というかそんな注の表記だけされても、サッパリわからない。なんとなく、そういうものだとお前さんは思っておけばいい、どうせ詳しいこと書いてもわからないだろうからと言われているようで不愉快だ。細かいことかもしれないが、そんな場所からは、読者は生まれないだろう。そりゃあ文章を書くのは難しい。何度も書き直しするから、時間もかかる。でも、がんばらないと。展覧会を見た、帰りのサンダーバードで、くしゃくしゃになったその紙を、ポケットから出して、中学生や高校生が読んでいるかもしれない。そういうことは、ある。がっかりさせないように、ガンバッテ!

上から見ると、こんな配置になっている。全7作。これは現実にはありえない路線図であるし、実際に「上から」見下ろすことなどできない。会場は狭く、一望する視点はどこにもない。一挙に全体を見るには、自分が3人くらい必要だ。

左手のカベ(かっぱばし、あかさかみつけ、うぐいすだに)は、図版として、これまでも割に見かけたかもしれない。私が最初にこの図版を見たのは『美術手帖』の中の小さな白黒図版だったが、「この図版の反対側のカベはど〜なってるの!」と気になって仕方なかった。小さな図版を眺めながら下宿で「あかさかみつけ」を段ボールで自分で作って一人微笑するような暗い青年が私だったのだが、その時おどろいたことには、チッポケな図版を見ただけで、そこそこ作れてしまう(なんとなく全体が把握できてしまう)ことだった。色は付けなかったし、大きさは手のひらサイズ、実際とだいぶ異なっていたが。

大きさ、色、素材、これは実際に見るしかないので、金沢まで行くほかないのであるが、巡回するとカタログには書いてある。この展覧会を共同企画した美術館である高松市美術館、静岡市美術館で開催されるそうであるが(高松市美は11月3日〜12月16日、静岡市美は2019年1月5日〜3月24日)、画廊くらいのサイズのこの狭い展示場所は、どうするのだろうか。金沢の岡﨑展示は、閑散とした画廊にいる感じがしてよかった(人は多かったが)。ところで太陽戦隊サンバルカンが始まったのが同じ1981年だが、サンバルカンは男3人というのが目新しく、子供の私は大好きだった。例のごとく変身ポーズ(名乗り)は、ゴレンジャーの時代と変わらず「その間に敵にやられるよ」と大人が笑うような悠長なものである。しかし子供は、「いや、あそこには特別な時間が流れているのだ」と納得して見ていたのである。そのサンバルカンの3人の男の変身ポーズを、岡﨑乾二郎のカベを見ながら思い出す……「そう見えた」だけで無意味な感想を書いているのであるが……反対側のカベの「たまち」「のがた」は、変身に至る手数が少ない。「でんえんちょうふほんまち」はその字数を反映しているような、贅沢な2階建て、名乗りが大変そうだ。

もっとも正面の「そとかんだ」は、礼拝堂の祭壇のような、あるいは秘仏のような佇まいで別格のおもむき。直視するのがなぜか難しい。左右のカベが気になるからか。2個の作品が「合体」しているように思えるからか。この作品は、蝶番かもしれない。

岡﨑自身が立ち会っての再現展示作業と聞くが、もっとも豊かな経験、最高の孤独を感じたのは、彼自身だろう。26歳の時の自分と、現在の自分との2人分を同時に、感じることができるのだから。うらやましいが、かといって我々はそれを追体験する必要は全くない。自分には自分の時間があるからだ。1981年の自分との対話の場所でも、この岡﨑の展示場所は、あるわけだ。もちろん、1981年に、まだ生まれていなくたってかまわない。ここは「まだ生まれてない自分」を探すこともできる、フシギな場所(たてもの)にちがいない。

『起点としての80年代』展全体については、特に言いたいことがない。おすすめなのはウソじゃない。「昭和」の終わりの10年間の日本のアートを、当時その作品を実見できなかった世代のキュレーター、各美術館学芸員達(鷲田めるろ、牧野裕二、以倉新、伊藤鮎)が、平成という元号の最後の1年にぶつける試みが、この展覧会全体の面白さだ。80年代当時の作品が、30数年の時を経て、再び展示される。よく保管されていたな、と思う作品も多い(一部本展のための再制作もある)。「もう終わってる」と感じる作品もあるが、それでいい。そう感じるのは、悪いことではない。恥じることでもない。その作品は、当時は光っていた。でも、遅れてきた現在の観客の目には、その作品はチューニングが合わなかった。合わせようとムリする必要はない(ムリに面白いと思う必要はない)。観客は、今、自分が作っている作品、やってる仕事が「もう終わってる」にいずれなる、そのことに気づくだけでいいと思う。大事なことだ。ここで展示されている「もう終わってる」作品は、我々のセンパイだ。遠慮はいらない。ほんの30数年で作品は終わる。一代限りの店だったら閉店してもおかしくない頃合いだし、家族にしても30年も経てば、もっともイキイキしていた家族の時間は終わっている。親はいつまでも親だが(たとえ死んでいても)、あの時のお父さん、お母さんは、もう終わっている。「お父さん」「お母さん」が現役で光っていられる時間は限られている。一方で、「いまだに見てドキドキする」と感じる作品もある。フシギなことであるが、「特別な時間が流れている」と感じる。必ず、そういう作品がある。私にはそれは、岡﨑乾二郎の作品だった。他にもあると思う。それを探す面白さがこの展覧会にはある。私は、松井智恵、横尾忠則、杉山知子、中原浩大、舟越桂の展示作品は「もう終わってる」と思った。

会場で配布される当日パンフというか、展示マップ等を記した1枚の紙に、各章の解説が書いてある(展覧会は、Ⅰ〜Ⅳの全4章で構成されている)。同じ文章は、カタログにも転載されている。その文章について、1つずつ、文句がある。

「絵画においても、中村一美や岡﨑乾二郎は、作品の内側と外側の横断に作品の本質を置く。中村の《モレーン》には、〜」と続き、「岡﨑の《あかさかみつけ》などの一連の作品も、変化しながら共通するまとまりを構成しており、作品どうしの関係が重要となる」と「Ⅰ メディウムについて」に書いてあるが、「あかさかみつけ」を「絵画」と断言していいものかねと思った。岡﨑が継続している絵画作品に言及もない。もうちょっと説明がいると思う。

次、「Ⅱ 日常とひそやかさ」ではナゾな文章がある。「美術がアートとして自由を増すにつれ、日常はそのよすがとされ、アートは日常がどう実感されたか時代を映す」とあるが、意味不明だ。フシギな段階論で、順番がおかしい。

例えば、こう並べかえ(言いかえ)てみる。

1)彼ら彼女らの作品を見ると、「日常」にアートの手がかりがあるように見える。錯覚かもしれないが。

↓

2)今の視点から見れば、「(80年代の)アートは日常がどう実感されたか時代を映」してもいると思えてくる。錯覚かもしれないが。

↓

3)錯覚かもしれないが、彼ら、彼女らの作品を見ていると、「美術」は「アート」と呼びかえたくなるような、前の時代と異なる「自由」を得ているように感じさせる。それはとても興味深いことだ。

というのなら、わかるのだが、先に「自由」があるわけじゃないし、そこを「よすが」にして、作家達が集まってきたみたいな読み方になってしまっては、「彼ら彼女ら」に対してあんまりだと思う。それに「日常」が「よすが」になることで「自由」を見出そうとする時代は、昔にもあったんじゃないかな(例えば、カタログの主要参考文献にも挙がっている著作の中の宮川淳「反芸術 その日常性への降下」[1964])。

次、「Ⅲ 関係性」、これは、なんというか、ズルい章のタイトルだ。全部の章に当てはまるからだ。何も言ってないみたいだ。

最後、「Ⅳ 記憶・アーカイヴ・物語」、こちらは3つ分の章が詰め込んであるように思えるが、この章の解説は、誰に向けての文章か、悩ましい。特に最後の段落を引用する。

新表現主義/ニュー・ペインティング、それに伴う物語性の復権や具象的な表現は、80年代には各誌で特集されるなど勢いがあったが、90年代初めには、西洋の美術と出自が異なる日本ではフィギュラティブな人体表現を行う内的必然性はなかった、とすでに指摘されている。そして現在の大筋の評価では、日本においては一時的な「現象」に過ぎなかったとされる。しかしオルターモダン(ニコラ・ブリオー、09年)という言葉も登場し、個人の解釈や歴史の再読がますます重視される中、一人の作家のうちにアーカイヴされた膨大な記憶や物語をどう編み直すか、という80年代に起こった問いかけは今なお有効だろう。

「90年代初めには、〜すでに指摘されている」とだけ言われても、困る。カタログ転載分には『美術手帖』(1991年10月号)の座談会での指摘だと注があるが、カタログよりも多くの人が手に取るこの紙で、それが抜けているのは困る。「現在の大筋の評価では」と書くその「大筋」とはどの筋か。カタログには、「一例として」と断りながら『日本現代美術史辞典』の343〜344頁とやはり注で記してあるが、この紙にはそれはない。ないから、わからない。というかそんな注の表記だけされても、サッパリわからない。なんとなく、そういうものだとお前さんは思っておけばいい、どうせ詳しいこと書いてもわからないだろうからと言われているようで不愉快だ。細かいことかもしれないが、そんな場所からは、読者は生まれないだろう。そりゃあ文章を書くのは難しい。何度も書き直しするから、時間もかかる。でも、がんばらないと。展覧会を見た、帰りのサンダーバードで、くしゃくしゃになったその紙を、ポケットから出して、中学生や高校生が読んでいるかもしれない。そういうことは、ある。がっかりさせないように、ガンバッテ!