マックイーンとマルジェラ――ファッション・ビジネスの大波の中で

浅田 彰

(c) Salon Galahad Ltd 2018

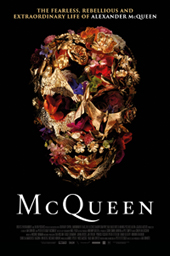

『マックイーン モードの反逆児』の試写を観たのはカール・ラガーフェルド(1933-2019)の訃報を聞いたあとのことだった。ラガーフェルドにせよ、ファッション・シーン(そしてゲイ・シーン)で彼のライヴァルだったイヴ・サン=ローラン(1936-2008)にせよ、それぞれ美貌と才能に恵まれ、ファッション・ビジネスの大波に揉まれながらもなんとか最後まで自分のテイストを貫き通すことができた(*注)、それはもはや古き良き時代の物語でしかないのか… アレクサンダー・マックイーン(1969-2010)のあまりに短い生涯を追ったこのドキュメンタリーは、そんなことを考えさせる。

ロンドンのタクシー運転手の父のもと、6人兄弟の末っ子として生まれたマックイーンには、古き良き時代の巨匠たちのような経済的余裕も文化的余裕も、そして美貌さえなかった。頑固な父のもとでは、ゲイとしてカム・アウトすることも容易ではなかったようだ。

しかし、サヴィル・ロウのテーラーやロメオ・ジリのアトリエで修行したあと、セントラル・セント・マーチンズの卒業コレクション(1992年)で『ヴォーグ』のイザベラ・ブロウが彼の作品を認めてただちに購入予約したことで有名になり、以後、一気にスターダムに駆け上がる。

(c) Salon Galahad Ltd 2018

やがて1996年には、巨大資本によるブランド買収ゲームの先駆けとしてジヴァンシーやディオールを買収した LVMHモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンのベルナール・アルノーが、少し前にジヴァンシーのトップに据えたジョン・ガリアーノ(1960-)をディオールに移し、マックイーンをジヴァンシーのトップに据える(少し前まで失業保険でショーを開いていたような若手デザイナーが、「ムッシュー・ジヴァンシー」がオードリー・ヘップバーンのドレスをつくっていたような高級メゾンを引き継ぐわけだ)。そこでもマックイーンのコレクションは素晴らしい。しかし、ストレスは募る。そこへ、トム・フォード(1961-)がマックイーンをグッチに引き抜く。しかし、ストレスはますます募る。その中でドラッグに溺れたデザイナーは、母の葬儀の前日に自殺するのだ――HIV+だったことも原因のひとつだろうけれど。

マックイーンのショーは、最高水準のアート・パフォーマンスやコンテンポラリー・ダンスに匹敵するものだった。ショーの最後、金属の箱の中から現れる、ジョエル=ピーター・ウィトキンの写真さながらの怪物的な女性の肥満体。モデルのまとう白いドレスに左右から色を吹きつけてゆく工業用ロボット。その基調は良かれ悪しかれロンドンの場末の不良が妄想した過剰なバロック美学といったところだろうが、これはマックイーンのショーにミュージシャンとして協力したマイケル・ナイマンにも一脈通ずるところがあり、このドキュメンタリーでもナイマンの音楽が効果的に使われている(もう少し正確に言えば、ナイマンの[ポスト]ミニマル・ミュージックはバロック音楽をあえてメカニカルにしたようなもので、その点、ピーター・グリーナウェイの映画にはぴったりだったが、それ以外では映画音楽として成功している例はむしろ少ないと言うべきだろう)。

(c) Salon Galahad Ltd 2018

それにしても、これほどの才能をもったデザイナーがラガーフェルドやサン=ローランのようには生きられない時代になっていたとは、なんとも悲しい話ではないか。

(C)2017 mint film office / AVROTROS

このマックイーンと好対照とも言えるのが、マルタン・マルジェラ(1957-)である。ちょうどマルジェラのドキュメンタリーも上映中で、映画としての完成度はあまり高くないのだが、『We Margiela マルジェラと私たち』というタイトルは興味深い。

アントワープ王立芸術学院でドゥムルメステルやファン・ノーテン(日本ではなぜか「ヴァン・ノッテン」)ら「アントワープの6人」と同期だったマルジェラは、コム・デ・ギャルソン(川久保玲)の影響を受け、ジャン=ポール・ゴルチエのアシスタントとして働いたあと、1988年に経営担当のジェニー・メイレンスと二人でメゾン・マルタン・マルジェラを設立する。ストリート系のリアリズムに徹し、安い素材を使い、場末の狭いクラブ etc.でショーを開催。最初はジャーナリストにコレクションの説明くらいはしていたらしいが、顔は写させなかった。全員が白衣、メイレンスだけが黒のセーター、そして隣のマルジェラの席が空席というアニー・リーボヴィッツの写真が、メゾンのあり方をよく示している。やがてインタヴューも書面のみになり、「I(私)」ではなく「We(私たちのカンパニー)」を主語として答えるように(広報担当が代筆する場合も)。仕事もカンパニーのメンバーによる共同制作で進められる(たとえばブランド名のない真っ白のタグはメイレンスの、表からは四隅のステッチだけが見えるというのはマルジェラのアイディアと言われる)。結果、規模の拡大とともに行き詰まり、2002年にメイレンスがメゾンをDiesel(OTB社)に売却。創立20周年を祝う2009年のショーを最後に、マルジェラ本人も引退。2011年にユダヤ人への人種差別発言でディオールを解雇されたジョン・ガリアーノが2014年にメゾン・マルタン・マルジェラのデザイナーとして復帰、翌年メゾンの名前から「マルタン」が消える。そういうわけで、ドキュメンタリーにもマルジェラ自身は登場せず、当時のスタッフ etc.が「私たち」のことを語るのみ…。

私は1997年にロッテルダムのボイマンス・ファン・ビューニンゲン美術館で最初の回顧展(ガラス窓の外に服とタビ・ブーツが並び、バクテリアが布を侵食していくところが、ドキュメンタリーにも出てくる)を見て感心した覚えがあるけれど、ああいう実験的な時期はさすがに長くは続かなかったということなのだろう。ただ、いわば「天然」の天才マックイーンに対して、マルジェラは現在のファッション・ビジネスに意識的に抵抗しようとし、ある意味で確信犯的に姿を消していったのではないか。いずれにせよ、マックイーンとマルジェラという両極は、デザイナーやブランドが巨大資本の将棋の駒となり果てた時代を裏側から照らし出す、きわめて興味深い反例と言えるだろう。

(付記)

3/9に以下の修正を施した。

(たとえばブランド名のない真っ白のタグと四隅のステッチだけというのはメイレンスのアイディア)

→(たとえばブランド名のない真っ白のタグはメイレンスの、表からは四隅のステッチだけが見えるというのはマルジェラのアイディアと言われる)

*注

ラガーフェルドはフリーランスのデザイナーとしてブランドを渡り歩き、とくに1982年からシャネルのデザイナーとして低迷していたブランドの立て直しに成功、デザイナーの入れ替えによる老舗ブランド再生の先駆となった。彼ほどの強靭な神経と体力があれば、現在のファッション界の荒海も平気で渡っていけるだろう。

他方、サン=ローランは、公私ともにパートナーだったピエール・ベルジェの辣腕のおかげもあり、クリスチャン・ディオールから独立したあとは引退する直前まで自らのメゾンで仕事をした(1993年にはサノフィ・ボーテ[サノフィ・グループの美容部門]がイヴ・サン=ローランを買収するが、サン=ローランとベルジェは香水や化粧品を除く部門のコントロールは維持した。しかし、1997年にはプレタポルテのメンズ・ラインをエディ・スリマヌ、1998年にはレディーズ・ラインをアルベール・エルバスに委ね、自身はオート・クチュールに専念するようになる。そして1999年、PPR(ピノー・プランタン・ルドゥート;現在のケリング)の持株会社アルテミスがサノフィ・ボーテを買収し、その後イヴ・サン=ローランのプレタポルテ部門と香水部門をPPR傘下のグッチ・グループに譲渡、PPRの総帥フランソワ・ピノーが新たにトム・フォードをデザイナーとして送り込むのだが、オート・クチュール部門は分離されてピノーの直下に置かれ、サン=ローランとベルジェがコントロールを維持した――2002年の引退によって閉鎖されるまで)。アルコールやドラッグに浸る生活が長年続いたせいか、晩年のサン=ローランはほとんど廃人のようになっていたらしい。なお、ベルトラン・ボネロ監督『サンローラン』ではヘルムート・バーガーが晩年のデザイナーを演じてゴージャスな人間の廃墟とも言うべき姿を見せる。

【上映情報】

『We Margiela マルジェラと私たち』は京都シネマにて3/15まで、シネリーブル梅田・シネリーブル神戸にて3/14まで上映中。

『マックイーン モードの反逆児』は TOHOシネマズ二条、大阪ステーションシティシネマ、シネリーブル神戸 他にて4月5日から上映予定。