ダムタイプとサミュエル・ベケット

小崎 哲哉

2020.02.02

東京都現代美術館で2月16日まで開催中の『ダムタイプ|アクション+リフレクション』展を2回観た。あらためて確認したのは、2020年に結成36周年を迎えるこのアーティストグループが、造形的には徹底してモダニズムを追究・追求していることだ。合理主義、機能主義、ミニマリズムへの志向は、素材、形態、構成、色彩、音響のいずれにおいても明瞭に見て取れる。「Playback」から「LOVE/SEX/DEATH/MONEY/LIFE」に至るまでのすべての作品に、それは共通している。

会場に入って観客が目にする3番目の展示物は「アーカイブブック」である。ダムタイプはマルチメディアアーティストグループと形容されることもあるが、モダニストに要求される「メディウムの固有性を重んじる」という姿勢を、ここでも忠実に示している。1000ページを超える「アーカイブブック」は、徹底的に、根本的に、過不足なく書物なのだ。ジャン=クロード・カリエールとの対談『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』で、「書物は車輪と同じような発明品です。発明された時点で、進化しきってしまっているんです」と語ったウンベルト・エーコの言葉が想い出される。

その奥には、会期前半には古橋悌二の遺作「LOVERS」が展示されていたが、後半には新作の「TRACE/REACT II」に差し替えられた。1メーター四方ほどのステンレス樹脂板を縦横10枚ずつ床面に並べ、四方を覆って擬似的な密室をつくる。その内側のスクリーンに映像を投影する閉鎖型のインスタレーションである。夥しい数の英単語が投影され、あたかも三次元空間を浮遊しているかのようにたゆたう。そこに、左右に動く垂直の、あるいは上下に動く水平の赤い直線が現れ、単語の群れに接触すると多数の囁き声が重なって聞こえる。正確に聴き取ることは難しかったが、おそらくは直線と接した瞬間に、単語が発せられるルールになっているのだろう。

僕が初めて観たダムタイプのパフォーマンスは、1988年に東京の原宿クエストホールで上演された「PLEASURE LIFE」である。会場にあった記録映像を観ているときに、当時は気が付かなかったことに気が付いてハッとした。チェスボードを想い起こさせる市松模様の正方形のステージ上で、4人のパフォーマーが幾何学的な動きを繰り返す。これはサミュエル・ベケットの「エンドゲーム」と「クワッド」の引用ではないか。

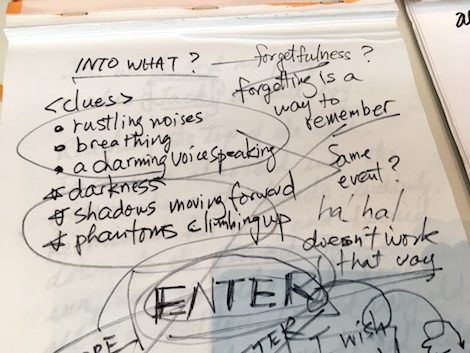

その先の資料展示に英文の手書きメモがあった。いずれかの作品の制作時に書かれたものだろうか。「breathing」(息をすること)、「a charming voice speaking」(チャーミングな声が話す)、「darkness」(闇)、「shadows moving forward」(影が前進する)、「phantoms climbing up」(幽霊が登ってゆく)などの単語や文章が綴られている。息も、声も、闇も、影も、幽霊も、非常にベケットらしいモチーフである。

ベケットには「Breath」という作品もあり、現代アーティストのデミアン・ハーストが映像化している。その作品を含む『サミュエル・ベケット映画祭』を、年末に京都造形芸術大学舞台芸術研究センターで開催していた。ダムタイプ展と時期が重なり、僕は開催直前まで字幕のチェックに忙殺されていた。だから何を見てもベケットに結びつけてしまったのかもしれない。だが、もうひとつベケットに符合することが思い浮かんだ。

映画祭の関連トークのひとつに、ゲストとしてアーティストの田村友一郎を呼んでいた。田村が2017年に発表した『栄光と終焉、もしくはその終演 / End Game』がベケットの「エンドゲーム」に想を得たものだったからだ。同年の日産アートアワードに招待された作品で、1980年代にヒットしたポップス「グロリア」が流れる中、日産の車グロリアが崖から落ちる映像が上映される。破壊された車体のボンネットと屋根を板金してつくったドラム缶が作品の一部を成す……というようなインスタレーションだ。ベケットの主要モチーフのひとつ「落ちること」が主題の中核となっている一方、「エンドゲーム」に登場するドラム缶状のごみ箱が再現されている。詳しくは本人による解説を読んでもらいたいが、面白いのは作品発表後の後日譚である。「会期中にはある演劇関係者から奇妙な指摘を受け、作品は新たな側面を露呈する。ベケットが第二次世界大戦中に密かに参加していたレジスタンス組織の名前が『グロリア』だったという事実である」というのである。

「ある演劇関係者」とは批評家の鴻英良氏のことだが、鴻氏はベケットの愛好したカクテルが同じく「グロリア」という名であることも指摘している。いずれも非常にトリビアルなことで、僕も「そうだったっけ?」と思って伝記を読み直し、事実であることを確認した。つまり、読み飛ばして忘れてしまうような些細な事柄だが、「偶然」や「連想」を重要な技法として用いる田村にとっては、無視できない「予期せぬ偶然」だったに違いない。

そこで想い出したのが古橋悌二のことである。ダムタイプのリーダー的存在で、1995年、HIV感染/AIDSのために35歳で亡くなった古橋は、シモーヌ深雪とともに日本のドラァグカルチャーの創始者とされている。その古橋のドラァグクイーンとしての名前がグローリアスだった。

これは偶然だろうか、意図的な命名だろうか。「PLEASURE LIFE」とベケット作品との関連性も含め、古橋とともに創作を行ったダムタイプのメンバーに聞いてみようと思っている。いまはロームシアター京都で3月末に発表される新作「2020」のクリエーションで超多忙だろうから、公演終了後にでも。