現代劇としての「Nō」のスリリングな時空

文:松井みどり

2018.08.18

撮影:井上嘉和

松井みどり

2018年7月に、京都のロームシアターで上演された劇『NŌ THEATER』は、能という日本の古典劇の形式を使って、観客が強い感覚的刺激を受けながら現代の問題について考える高密度な知的体験の場を与えることに成功していた。本上演は、劇作家で演出家の岡田利規が、ドイツのレパートリー・シアター、ミュンヘン・カンマーシュピーレによる招聘を受けて制作し、2017年2月に同シアターの俳優たちによって初演された作品の凱旋公演にあたる。しかし、戯曲もパフォーマンスも、日本語でない言語による上演や字幕による意味の伝達という、通常「不便」と見なされる条件すらも、観客が言葉の意味を追いかけながら舞台上の発語や動作のフィジカルなパフォーマンスに感覚を開き、自分自身を劇の進行に積極的に関わる主体として意識するための有効な媒体として作用させるような臨場性をもっていた。

『NŌ THEATER』の成功は、岡田が、能に歴史的に付随する幽玄な雰囲気や、男女や家族の情念のドラマに関わらずに、1)凝縮された短い演劇形式である、2)音楽劇であるという、能の構造の二つの基本的要素に焦点を当て、現代日本社会を苛みその未来を脅かす政治的問題を提起するためのディスカッション・ドラマとして作り替えたことにある。その問題とは、バブル経済を産み出しその後の長期不況の原因となった、80年代における円の交換レート変更やゼロ金利などの誤った経済政策と、日本の少子化を社会全体の問題として捉えることのできない官僚や一般社会に蔓延する根深い女性蔑視だ。その二つの問題を岡田は、バブル期に金の亡者となり日本経済を破綻へと導いたことを悔いて自殺したビジネスマンの幽霊と、都議会で少子化や晩婚化の原因を取り上げたところ男性議員から「自分が先ず結婚しろ」といったヤジを跳ばされた女性議員の生霊をシテとする二つの能——「二番目(修羅)物」と「四番目物」の変形にあたるーー「六本木」と「都庁前」へと劇化した。

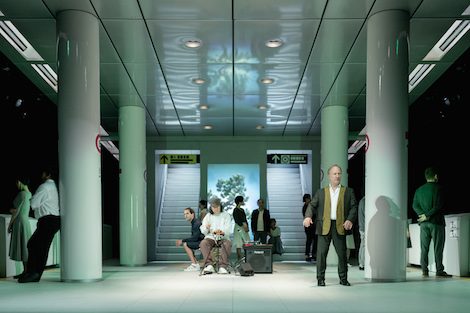

それぞれの能は、地下鉄の六本木駅と都庁前駅を舞台に、世間知らずの「若者」(ワキ)と男女それぞれの幽霊との会話や、情報提供者で、シニカルなコメンテーターで、個人を超越した公的意見の代弁者である「駅員」(アイ、地謡)とのやりとりを通して展開した。若者と駅員はそれぞれ同じ役者によって演じられ、観客にとっての狂言回しの役を引き受けた。地下鉄の駅という、日常通過するだけの無意味な場所が、幽霊との対話を通して、日本社会の病弊が暴き出され、若者が自らの無知や無責任と向き合う思考の場へと変貌した。完璧に作り込まれた地下鉄の駅のセットの無機質な質感とぎらつく照明が、非人格的で平板な日常を強調し、やがて起こる変容の衝撃を準備していた。

その変容を推進したのは、一つには、戯曲の言葉の力であり、もう一つは、劇の音楽性だった。岡田による戯曲は、バブル経済のからくりや、都議会における女性蔑視発言の顛末を即物的な言葉で無駄なく伝えながらも、そのたたみかけるような論理と反復や体言止めを多用した内的リズムをもつ詩的語りを通して、力強い思考のドライブを伝えた。同時にそこには、「罪が小さいときにだけ、その罪は咎められる。あまりに大きな罪は、大きさゆえに姿をとらえられることがなく、問われもしない」といった、強い倫理観を含んだ、格調高い言葉が挟み込まれた。役者の発語は、チェルフィッチュの戯曲特有の軽快な日常的口語を操りながら、次第にその抑揚や音のずれを通して意味から離脱し、日常会話が歌になる変わり目を強調した。さらに、琵琶法師のように、電子装置を内包させたひとつの楽器を携えて舞台に佇む内橋和久の音楽の、息の震えや音の拡張と空間への浸透を伝達するフィジカルで変幻自在な調べが、異形のものが出現する瞬間の空間の質や位相の変化を誘導した。

俳優たちのパフォーマンスでは、「駅員」を演じたイェレーナ・クルジッチの、蓮っ葉な軽口から、引き延ばされた音節を自在に操り、鳥の叫びのような悲痛な調べへと変る声や、ビジネスマンを演じたシュテファン・メルキの、歩行や手振りが舞いへと昇華する動きのパフォーマンスが、音楽劇舞踊劇としての能の要素を良く体現していた。一方、「若者」を演じたトーマス・ハウザーは、観客の感情的媒介者として、無自覚な通過者が、身近にある危機や自己の責任に目覚める過程をたどることで、『NŌ THEATER』は、伝統的な能とは異なる種類の「夢幻劇」の性格、つまり、異界との接触を通した精神的学びの場、をもっていることを明らかにした。また、二つの能の間に挟まれる幕間狂言で、駅で台詞を練習する慌て者の女優を演じたアンナ・ドレクスラーは、コミカルなおしゃべりと『ハムレット』の王妃ガートルードの悲劇的な台詞を共存させることで、この演劇空間の二面性をユーモラスに照射した。生霊を演じたマヤ・ベックマンの立ち姿には集団の抗議の重さが課されていた。

『NŌ THEATER』は、W. B.イェイツや、三島由紀夫などによる、能の近代化の試みが、詩的抒情性の結晶化や、情念の抽出に足をとられていたことに比べると、ぶれることのない倫理的核をもっている。核とは、現代日本社会が抱える具体的な問題の根底にある制度的行き詰りを個人の危機として有機的に捉える政治的想像力の喚起だ。

岡田は、2013年の『地面と床』から、最近の「映像演劇」まで、幽霊の登場、音楽の表現性、凝縮された場面構成、土地への囚われ、語りを通した過去の出現などの、能にも通じる要素を使って、現代日本社会の政治的危機や、価値観の葛藤、疎外の状況を劇化してきた。『NŌ THEATER』は、その試みのひとつの結実であり、常に現在の世界に足場を置いて、様々な演劇的様式を脱構築しつつ新たな語りや身体表現の方法を模索する岡田の次の試みへの道標と言うこともできるだろう。

まつい・みどり

美術評論家。国内外の美術学術誌や企画展カタログに論文を寄稿。著書に『アート:“芸術”が終ったあとの“アート”』(2002年)、『マイクロポップの時代:夏への扉』(2007年)、『ウィンター・ガーデン:日本現代美術におけるマイクロポップ的想像力の展開』(2009年)、共著に『Little Boy:The Arts of Japan’s Exploding Subculture』(2005年)などがある。多摩美術大学非常勤講師。

画像提供:ロームシアター京都

(2018年8月28日公開)

*ミュンヘン・カンマーシュピーレ『NŌ THEATER』(作・演出 岡田利規)は、2018年7月6日〜8日に、ロームシアター京都 サウスホールにて上演されました。