戦争と台風――堂本印象美術館で川端龍子を見る

文:浅田 彰

2019.10.21

浅田彰

日本人がここ数十年間経験することのなかった大型台風とはどんなものか。地球温暖化で大型台風が増えるとすればどんなことになるのか。関西人にとって、2018年台風21号(Jebi)――室戸岬に上陸しなかっただけで室戸台風(1934年)や第二室戸台風(1961年)と似たコースを通ったため第三室戸台風と呼びたいところだ――がそのウェイクアップ・コールだったとすれば、関東人にとって同じ意味をもつのが2019年台風19号(Hagibis)だろう(風は前年の21号ほどではなかったものの激しい雨が広範囲で水害をもたらしたので、2018年7月西日本豪雨と合わせたインパクトをもつと言うべきかもしれないし、今年については前年の21号が関西空港を孤立させたように成田空港を「陸の孤島」にした15号[Faxai]も合わせて考えるべきだろう)。気象庁は台風の接近前から1200人を超える犠牲者を出した狩野川台風(1958年台風22号)に匹敵する被害を警告していたが、昔の台風を例に挙げても一般人には危機感が伝わりにくいので表現方法を再検討しているようだ。

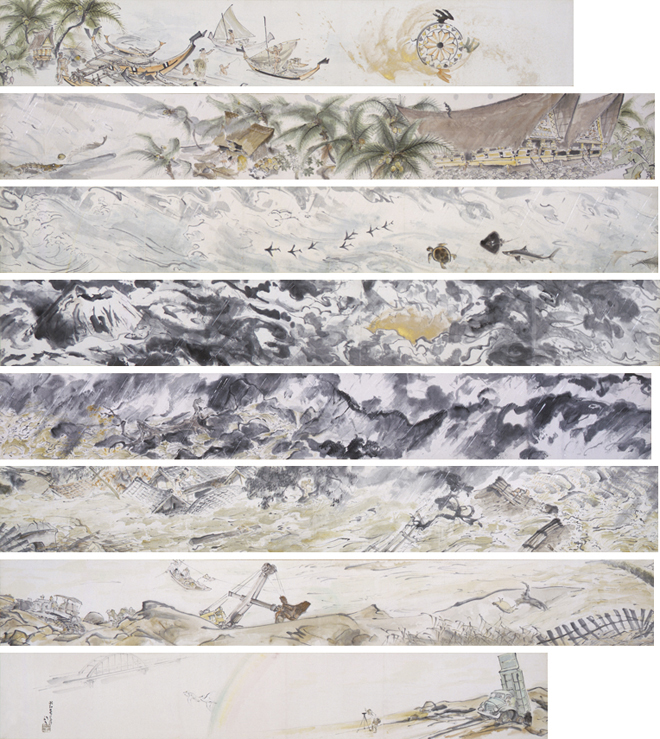

この台風19号が日本を直撃した10月12日に開幕した堂本印象美術館での川端龍子展に、まさしく狩野川台風の被害を描いた28mにも及ぶ「逆説・生々流転」絵巻(1959年)が出ている。和歌山出身で、ボストン美術館で日本美術を見て洋画から日本画に転向(その意味でアーネスト・フェノロサ&岡倉天心の間接的な弟子と言ってもよい)、こぢんまりした「床の間芸術」ではなく雄大な「会場芸術」を目指して次々に大作を描いていった龍子(1885年~1966年)は、「大東亜共栄圏の画家」と言うにふさわしいヴィジョンの持ち主で、1934年にサイパン島やヤップ島まで取材に行き(今回もそのスケッチが数点出ている)、中国では、戦闘機で廬山の上を飛んだ経験をもとに、半透明の機体から風景が透けて見える「香炉峰」(1939年)――洋画なら向井潤吉の「影(蘇州上空にて)」(1938年)に匹敵する大胆な表現――を描いている。ヤップ島周辺で発生し日本まで到達した狩野川台風がその記憶を呼び覚ましたのか、面白いことに龍子はこの絵巻を舟型住居が並ぶヤップ島の風景から描き起こし、だんだん勢力を増した台風が日本で引き起こした水害をダイナミックな筆致(円山応挙の『七難七福図巻』をマンガ的に誇張したとでもいうかのような)で描いたあと、嵐が静まって重機による復興が始まり、測量技師が望遠鏡で虹の彼方に近代的な鉄橋を遠望するところで絵巻を終える。戦後復興が進み「もはや戦後ではない」(1956年度経済白書序文)と言われた時代らしいオプティミスティックな結末である。言うまでもなく、『逆説・生々流転』というタイトルは、年長の友人である横山大観(1868年〜1958年)の『生々流転』(1923年)に対する龍子のレスポンスだが、大観が「平和の水の行状」(龍子)を描いた(ただし大観も戦時には「海山十題」[1940年]の売り上げで軍用機4機を寄付した戦争協力者だったことを忘れるわけにはいかない)のに対し、暴れる水の(また戦争の)破壊を超えて近代文明が人間の生活を発展させるというのが戦後の龍子のヴィジョンだったのだろう。

川端龍子《逆説・生々流転》、1959年、大田区立龍子記念館蔵

京都で開かれたこの展覧会には、瓢亭の茶室くずやを描いて近代の料亭のイメージを決定づけた「佳人好在」(1925年)も含まれている(簡にして要を得た展覧会図録にはくずやの写真が掲載されており、画家がにじり口の位置を入れ替えているのがわかって面白い)。他方、敗戦直前に東京・大森の自宅に爆弾が落ち、食料難をしのぐため庭で育てていた野菜類が飛び散る様を描いた「爆弾散華」(1945年)もまた、「草炎」(1930年)や「草の実」(1931年)に勝るとも劣らぬ傑作であると同時に、特異な戦争画としても注目に値する。ちなみに、龍子の旧宅跡(龍子公園)には爆撃の跡が池になって残っているが(図録に昔と今の写真がある)、焼け残った画室は仕事場であると同時に(弟子や批評家、画商やパトロンのための)劇場や展覧会場でもあるといった感じのつくりが面白いし、戦後に建て直された自邸も細かい意匠にまで龍子のこだわりが貫かれていて一見の価値がある。その隣に彼の建てた美術館が、現在の大田区立龍子記念館(1963年開館)である。

川端龍子《佳人好在》、1925年、京都国立近代美術館蔵

川端龍子《爆弾散華》、1945年、大田区立龍子記念館蔵

先ほど「大東亜共栄圏の画家」という言葉を使ったが(決して一方的な否定の表現ではない)、ある意味で、堂本印象(1891年~1975年)にも同じことが言えるだろう。京都に生まれ育ち、繊細な日本画を描くことのできたこの画家は、やがて、中国、そしてインドをも舞台にした、スケールの大きな作品を描くようになる。岡倉天心がインドでラビンドラナート・タゴール(1861年〜1941年)らと親しく付き合ったことはよく知られており、弟子の横山大観や菱田春草(1874年〜1911年)もインドを訪れていくつかの作品を残しているが、インドらしさ(というのもエキゾティシズムの産物かもしれないとして)をより強く感じさせるのは「乳の願い」(1924年)を初めとする印象の作品の方だろう。それだけではない。龍子と違って、戦後の印象はアジアから世界に視野を広げたと言うかのように西洋を強く意識し、甥の堂本尚郎(1928年〜2013年)がパリでアンフォルメルの画家として活躍し始める1960年頃から自らも(「前衛書道」や「前衛華道」に倣って言えば)「前衛日本画」とも言うべき表現を切り開く。ヨーロッパ旅行で見たさまざまな建築に触発された堂本印象美術館(1966年開館)の奇抜なデザインも、良かれ悪しかれそうした印象ならではのものだ。いずれにせよ、日本からアジア、そして世界へと広がってゆく天心のヴィジョンを、大観をはじめとする日本美術院の画家以上にストレートに体現してみせたのが、龍子と印象なのではないか。二人には、天井の中央に龍子が「龍」を、左右に印象が「天人散華」を描いた浅草寺本堂の天井画のようなコラボレーションがあるけれど(なお、龍子は自宅に近い池上本門寺[日蓮が死んだ地に建立され、狩野派歴代の墓がある]の本堂の天井にも龍を描き、それが絶筆となるのだが、未完の龍は下からだと抽象画のようにも見えて印象深い)、堂本印象美術館での川端龍子展はそれが一時的な出会いを超えたものであることを示唆しているように思う。

(付記)

堂本印象美術館は衣笠山の麓に位置するが、かつては京都の郊外だったこの地域は多くの日本画家が居を構え、衣笠絵描き村と呼ばれた(堂本印象美術館でも彼らの作品を集めた展覧会が開催されたことがある)。美術館の少し南に住んでいた山口昌哉(1925年〜1998年。山口華楊〔1899年〜1984年〕の息子で自らもスケッチがうまかったこの数学者はカオスやフラクタルの理論を導入したことで一般にも知られている)を訪ねたとき、昔は鹿も出没したと聞いたことがある(それより鮮明に思い出されるのは、父の戦争画のことも意識していたのか、京都学派の哲学者たちの戦争責任を話題にし、「久松真一はいいんじゃないかと思うがどうか?」と問われたことだが)。実は私が住んでいるのも、そのさらに南、かつての金島桂華(1892年〜1974年)邸の敷地の一角だ。最近再評価されている(私は過大評価だと思うのだが)木島櫻谷(1877年〜1938年)邸も近くにあって、ときどき公開されている。日本画家だけではない。アンフォルメルから出発し、細密描写を駆使したシュルレアリスム絵画を描いた麻田浩(1931年〜1997年)も、いずれも日本画家である父の辨自(1900年〜1984年)や兄の鷹司(1928年〜1987年)と同じくこの絵描き村の住人だったことを付記しておこう。

あさだ・あきら

京都造形芸術大学大学院学術研究センター所長。

(2019年10月24日公開)

〈展覧会情報〉

「特別企画展 堂本印象美術館に川端龍子がやってくる -圧倒的迫力の日本画の世界-」

2019年10月12日(土)~11月24日(日)

京都府立 堂本印象美術館

また、大田区立龍子記念館では2019年10月26日(土)〜12月1日(日)、下記の展覧会を開催。

「青龍社創立九十年特別展 龍子と同時代の画家たち」