映像にふたたび生を吹き込む ジョーン・ジョナス

文:畠中 実

ジョーン・ジョナス 京都賞受賞記念

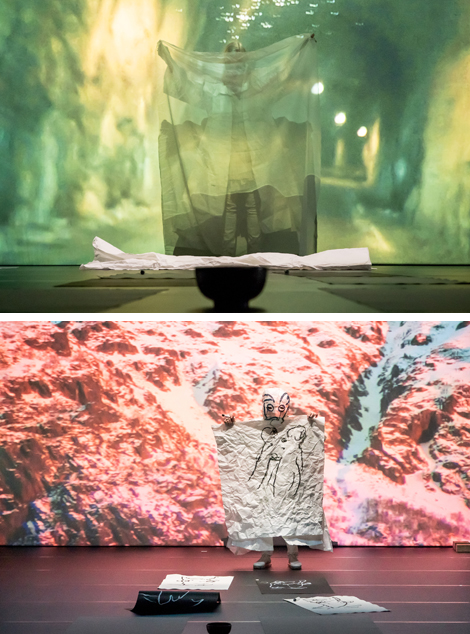

上:パフォーマンス《Reanimation》

(撮影:井上嘉和、提供:ロームシアター京都)

下:展覧会「Five Rooms For Kyoto: 1972-2019」より《Reanimation》

(写真:来田 猛、提供:京都市立芸術大学)

畠中 実

2018年、第34回京都賞思想・芸術部門を受賞したジョーン・ジョナスは、1936 年ニューヨーク生まれ、1970年代初頭よりヴィデオを使用して作品制作を行なってきた、ヴィデオ・アートの先駆的存在である。現在まで、旺盛な制作活動を展開し、特にインスタレーションやパフォーマンスなど、映像と自身が生み出す、映像表現と身体表現の関係性による新たな表現を探求し続けている。近年では、2015年にヴェネツィア・ビエンナーレのアメリカ館代表となり、2018年には、ロンドンのテート・モダンで大規模な回顧展を開催した。日本でもコンスタントに多くの個展を開催している。

今回、京都賞受賞記念として、パフォーマンス《Reanimation》(ロームシアター京都)と、展覧会「Five Rooms For Kyoto: 1972-2019」(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA)が開催された。それは、70年代から現在までのヴィデオを媒介したジョナスの表現の特異性をあらためて認識させるものでもあった。70年代のヴィデオ・アートの中でも、現在のように映像を使用したパフォーマンスがより手法として一般的になった現在においても、どのようにヴィデオと自身が関係性を持ちえるか、その関係性の構築の仕方、という点において独特かつ、その初期から一貫した姿勢を持ったアーティストだということを再確認させられた。

パフォーマンス《Reanimation》(2012年初演)は、アイスランドのノーベル文学賞受賞作家、ハルドル・ラクスネスの『極北の秘教』(1968)[註1]にインスパイアされて制作されたという、地球温暖化による環境問題を告発する作品であり、展覧会には、同作品のインスタレーション版も展示されていた。彼女のパフォーマンスを実見するのは今回がはじめてのことだったが、ヴィデオ・アートとパフォーマンスの融合におけるジョナス特有の手法によってはじめて、こうした環境問題へのアプローチの仕方が可能になったのではないかと思わせる。それは、彼女が影響を受けてきた、トリシャ・ブラウン(1936-2017)らのポストモダン・ダンスの動向とも、映像や音楽を技術的により高度に総合した舞台芸術を創出したローリー・アンダーソン(1947-)といったアーティストたちとも異なる。むしろ、彼女の映像の扱い方には、トニー・アウスラー(1957-)やマイク・ケリー(1954-2012)のような、より身体と直結した感覚的なものを感じることができる。彼女は、舞台上で映像を介して、それをなぞるなどの方法によって、自身が撮影してきたさまざまな場所、環境に、映像に触れるようにして映像空間に出入りしているように見える。また、彼女自身が偶然見つけたさまざまなオブジェに彼女が触れるさまがスクリーンに投影されると、観客自身もそれを、映像を介して触れているように感じる。それは、映像が画面をはみだして、こちら側ににじみ出てくる感覚、映像の触覚性と言ってもいいかもしれない。

パフォーマンス《Reanimation》

(撮影:井上嘉和、提供:ロームシアター京都)

舞台上中央に設置されたスクリーンには開演前より映像が映し出されており、それは、舞台上手にある机上に置かれた「小道具」を映したライヴカメラの映像であることがわかる。パフォーマンス中、ライヴカメラの映像は、再生されるヴィデオ映像とミックスされ、切り替えられ、黒子や舞台上のパフォーマーによって即時的に操作される。白い衣装を着た小柄な老女が、ゆっくりと、しかし、どこかふわりとした軽やかな足どりで、映像が投影された舞台上の黒板にチョークのようなもので、地図のような、植物の葉のような、雪の結晶のような、ドローイングを描く。ライヴカメラで撮影される物体は、じかにジョナスによって触られて動かされ、その様子がスクリーンに投影される。

パフォーマンス《Reanimation》

(撮影:井上嘉和、提供:ロームシアター京都)

そして、舞台下手ではパフォーマンスの共演者、ジャズピアニストのジェイソン・モランが、ピアノと、ときにトイ・ピアノのような音色、あるいはノイジーな音色のシンセサイザーを演奏する。それは、パフォーマンスにあわせて即興的に演奏されたものを再構成したものであるという。モランの演奏は、多少の緩急はあれ音の粒子の奔流のように、パフォーマンスのあいだ流れ続ける時間を意識させる。対して、ジョナスの動きは、それとは別の時間が流れているかのように非常に緩やかであるが、両者は同じ時間に属している。ある種グリッドのように時間を分節化する演奏の中に、そこからはみだす身体が存在することによって、パフォーマンスと映像、そして演奏との関係性が、この作品にある複数の要素、あちらとこちら、直接性と間接性などの要素とともに、より明確になるように感じた。

パフォーマンス《Reanimation》

(撮影:井上嘉和、提供:ロームシアター京都)

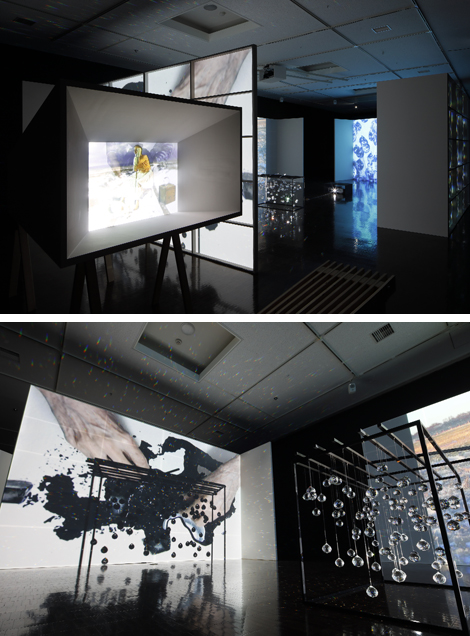

パフォーマンスと同時開催された展覧会「Five Rooms For Kyoto: 1972-2019」は、タイトルのとおり、5つのセクションから構成されている。インスタレーション版《Reanimation》(2010/2012/2013)、2002年のギリシャ神話に登場する女性の物語についてのインスタレーション、1970年代のシングルチャンネルの初期ヴィデオ・アート作品を集めた部屋、最新作である2019年の水族館やジャマイカの海で撮影された、海洋問題についてのインスタレーション、そして、現在もマサチューセッツ工科大学で教鞭を執り(2015年より名誉教授)、これまで長年にわたり複数の大学で教育者として従事した彼女のさまざまなワークショップの記録からなる展示によって、彼女の多面的な活動を概観することができた。

展覧会「Five Rooms For Kyoto: 1972-2019」より

上から《Reanimation》《Listen in the Sand》《Organic Honey》

《Moving off the Land II》《Teaching》

(写真:来田 猛、提供:京都市立芸術大学)

ジョナス自身がよく話しているように、現在の表現スタイルは、1970年の日本滞在に際してソニーのポータブル・ヴィデオカメラ「ポータパック」を購入したことにはじまる。それは、絵具や絵筆の代わりにヴィデオカメラを表現のための新しい道具、手段として手にしたヴィデオ・アーティストの誕生となった。たとえば、先日他界したウッディ・ヴァスルカ(1937-2019)のような、電子工学を学び、自ら電子回路を組み立て、メディア自体から自作するような同世代のエレクトロニック・アーティスト、あるいは、エンジニア阿部修也(1932-)と協働してヴィデオ・シンセサイザーを制作した、ナムジュン・パイク(1932-2006)といったアーティストとも異なるヴィデオとの取り組み方を見出したのである。そうした、道具のカスタマイズ、あるいは自身で開発することによって自身の、あるいはメディア固有の表現語彙を獲得しようとする、エンジニア/アーティスト的なスタンスを持つアーティストが多いヴィデオ・アート、エレクトロニック・アートというジャンルの中にあって、それらとは異なる態度で、映像と身体との関わり方を模索し始めたのが、ジョナス、あるいはヴィト・アコンチ(1940-2017)といったアーティストであろう。

ヴィデオカメラに映る自分自身を即時モニターでリアルタイムに見ることができる、またそれを同時に別の空間に電送することができる、といったヴィデオの技術的、機能的特徴は、初期ヴィデオ・アートの特徴(のひとつ)ともなった。ロザリンド・クラウスは論考「ヴィデオ:ナルシシズムの美学」(1976)[註2]において、当時のヴィデオ・アートについて、ヴィト・アコンチの作品《Centers》(1971)を取り上げ、ナルシシズムをメディウムとした芸術であるとし、それをヴィデオ・アートに固有の特徴であるとした。たしかに、ヴィデオが作り出す空間とは、自身が映した自身を見ながら演じることによって、自身を閉回路の中に閉じ込め、フィードバックループする自身と自身のイメージを融解させるナルシシズムの空間であると言える。しかし、ヴィデオというメディアを最初に手にしたとき、その被写体になるのはひとまず自分自身であったり、窓外の風景であったりするように、それはヴィデオの性質によって誘発された、ある種の必然から生み出されてきたものであるとも言える。また、《Centers》では、映像の中のアコンチは画面の中央(カメラのレンズ)を指差し続けるが、それが画面のこちら側にいる観客へと向けられるとき、映像空間は指が指し示すその先へと拡張される。

イヴォンヌ・シュピールマンは、ヴィデオとは本来再帰的なメディアであるとし、そうした特徴からどのようなさまざまな表現語彙が獲得されたのかを論じている[註3]。たとえば、クラウスの先の論考でも言及されている、今回の出品作品でもある《Vertical Roll》(1972)は、垂直同期がとれていない状態のブラウン管テレビに彼女自身の姿が映像として映し出されているが、同期信号がずれ、ヴィデオ映像がブラウン管モニターの画面を下がって、スクロールしていき、それが1画面分下がると一気に上へ跳ね上がり、また映像がスクロール・ダウンしていく。それは映画のフィルムのようなコマを持たないはずのヴィデオに、映画的な記憶を呼び起こしながら、しかし、それが同期信号を操作された電子的な映像であることも意識させられる。さらには、スクロールにあわせて打ち鳴らされる打撃音のリズムが、ミニマリスティックではあるが、作品にどこか躍動感を与えてもいる。シングルチャンネルの画面内のみで完結せず、ナルシシズムの閉回路に揺さぶりをかけることによって、映像を不安定な状態にし、映像でありながら、どこか画面から飛び出してきたように思わせる。そうした、映像を揺さぶり、亀裂を与える彼女の映像に対するやり方は、それ以降も一貫した手法となっているようである。

インスタレーション版《Reanimation》や最新作で意識させられるのは、もはやヴィデオ・アートはモニターを介したプレゼンテーションに限定されたものだった、と言っていいほど過去のものになったということである(すでにそうであるという意見もあろう)。各種スクリーンによって包囲された映像空間によって構成されたインスタレーションでは、観客の影、オブジェの透過光といった要素がレイヤー状に構造化されている。真上からとらえられた氷と墨汁によるドローイングは、パフォーマンスを先に観たからということもあるのかもしれないが、いままさに描かれようとするようで、パフォーマー不在の映像パフォーマンスとなっていた。

展覧会「Five Rooms For Kyoto: 1972-2019」より《Reanimation》

(写真:来田 猛、提供:京都市立芸術大学)

最新作《Moving off the Land II》における、投影された海洋生物の映像を再撮した映像の中に登場するジョナスと演者たち。映像のアザラシをとらえようとするジョナス、それはいかにもプリミティヴなやり方に見えなくもないが、それもまた、一貫した映像に対する身体による介入だ。映像と実体がレイヤーをなしている。そして、その映像をモチーフにドローイングを描く。カメラは波に揺られているようにゆっくりと揺れている。外部との関係性によって、映像はふたたび生を吹き込まれる。意外にも、とてもシンプルなやり方で。

展覧会「Five Rooms For Kyoto: 1972-2019」より《Moving off the Land II》

(写真:来田 猛、提供:京都市立芸術大学)

註1——『極北の秘教』渡辺洋美訳、工作舎、1979年

註2——ロザリンド・クラウス「ヴィデオ:ナルシシズムの美学」石岡良治訳、三輪健仁/蔵屋美香編 『ヴィデオを待ちながら——映像、60年代から今日へ』、 東京国立近代美術館、2009年 pp. 184-205

註3——イヴォンヌ・シュピールマン『ヴィデオ 再帰的メディアの美学』海老根剛監訳、柳橋大輔、遠藤浩介訳、三元社、2011年(原著は2005年)

はたなか・みのる

1968年生まれ。NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]主任学芸員。多摩美術大学美術学部芸術学科卒業。1996年の開館準備よりICCに携わる。主な企画には「サウンド・アート──音というメディア」(2000年)、「サウンディング・スペース」(2003年)、「サイレント・ダイアローグ」(2007年)、「可能世界空間論」(2010年)、「みえないちから」(2010年)、「[インターネット アート これから]──ポスト・インターネットのリアリティ」(2012年)、「アート+コム/ライゾマティクスリサーチ 光と動きのポエティクス/ストラクチャー」(2017年)、「坂本龍一 with 高谷史郎|設置音楽2 IS YOUR TIME」(2017年)など。ダムタイプ(2002年)、明和電機(2004年)、ローリー・アンダーソン(2005年)、八谷和彦(2006年)、ライゾマティクス(2013年)、磯崎新(2013年)、大友良英(2014年)、ジョン・ウッド&ポール・ハリソン(2015年)といった作家の個展企画も行なっている。ほか、美術および音楽批評。おもな編著書に、『現代アート10講』(田中正之編、武蔵野美術大学出版局、共著、2017年)、『メディア・アート原論』(久保田晃弘との共編著、フィルムアート社、2018年)

(2020年2月10日公開)

ジョーン・ジョナス 京都賞受賞記念

パフォーマンス《Reanimation》は2019年12月12日にロームシアター京都で上演されました。

展覧会「Five Rooms For Kyoto: 1972-2019」は2019年12月14日から2020年2月2日まで、京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAで開催されました。