Essay

クルレンツィスを待ちながら

文:浅田 彰

テオドール・クルレンツィスとムジカエテルナ(musicAeterna)の実演を聞いたのは2019年2月14日の大阪フェスティバルホ-ルでのコンサートだった。演目はチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲(ソロはパトリツィア・コパチンスカヤ)と交響曲第6番「悲愴」。この作曲家の感情過多な音楽が嫌いな私が普通なら絶対に行かないプログラムだ。しかし、クルレンツィスの指揮するストラヴィンスキーの『結婚』を聴くために手にしたCDに併録されていたコパチンスカヤとのチャイコフスキーは、思いのほか興味深いものだった。この新世代の音楽家たちは、古楽器も含むオーケストラのシャープな響き(オーマンディやカラヤンのような指揮者たちの滑らかで豊満な響きとは対極的な)や歯切れのいい早めのテンポによって、チャイコフスキーの音楽からさえ贅肉を取り除き、まったく新しい音楽として再生してみせるのだ。それで遅まきながら実演を聴いてみようと思い立ったのだが、大阪で接した実演はまた一段と迫力に満ちたものだった。このオーケストラは、チェロなどを除き、ほとんどの楽員が立って演奏する。コパチンスカヤにいたっては裸足だ。その全員がクルレンツィスの催眠術にかかったかのように揃って大きく体を揺らしながら演奏する姿は異様といえば異様でありながら、そこから生まれてくる音楽は否定しがたい説得力をもって聴衆を魅了するのである。

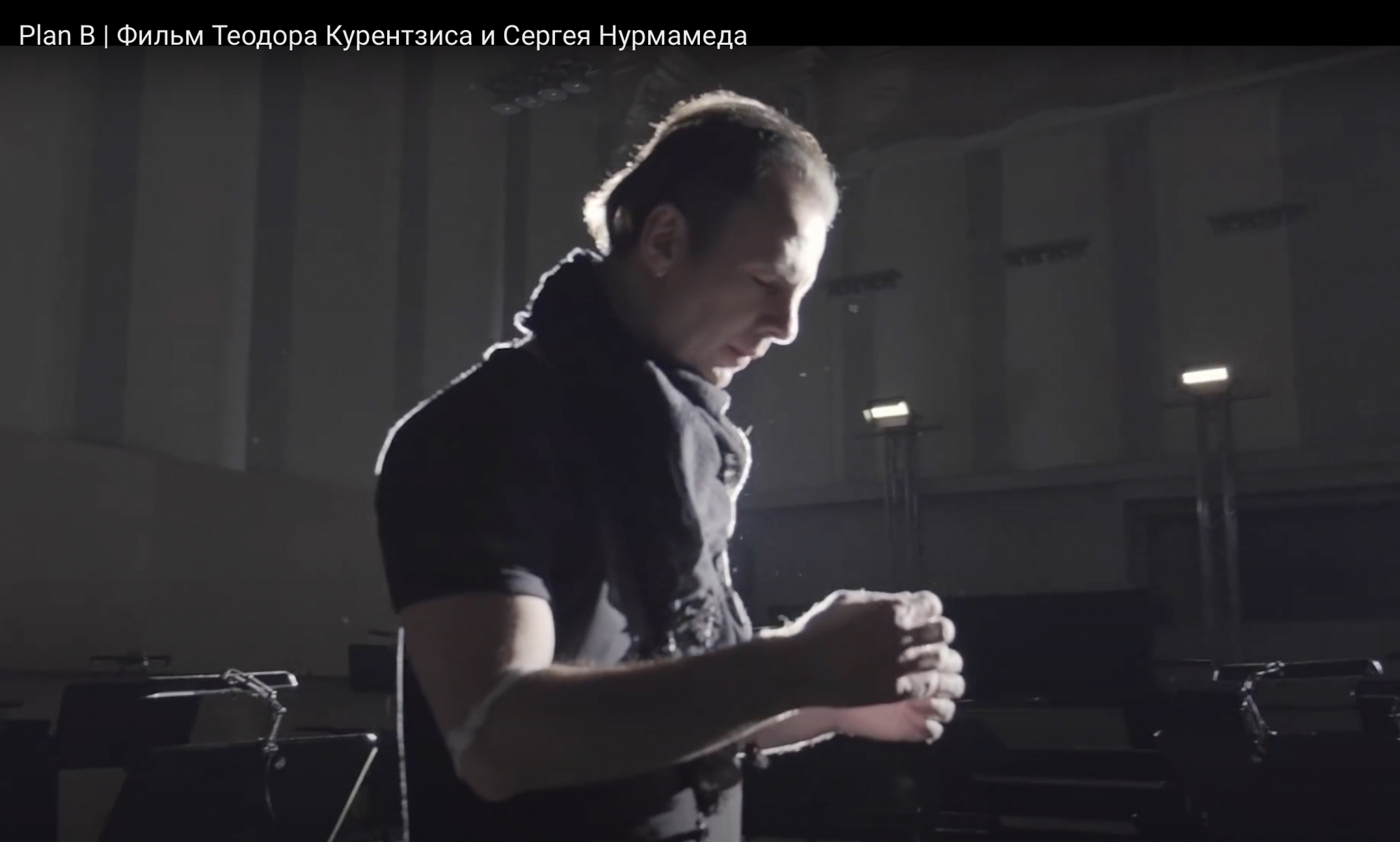

ライヴならではのこの忘れがたい経験のあと、クルレンツィスとムジカエテルナがベートーヴェンの生誕250周年にあたる2020年の4月10日に京都コンサートホールで交響曲第9番を演奏すると聞いたときは、これまた普通ならいまさらライヴを聴く気にはならない演目でありながら、ためらうことなく席を予約した。しかし、予想もしなかったパンデミックにより、そのコンサートを含む韓国・日本ツアーはキャンセルされてしまった。その「プランA」のかわりに届けられたのが、ここにあらためて日本語訳を付して公開するヴィデオ『プランB』だったのである。

そこでは、ベートーヴェンのリハーサル映像に加え、さまざまなクリエーターたち(演出家、作曲家、アーティスト、etc.)がパンデミックによるロックダウンの下で考えたことを語る。「dolce far niente(甘美なる無為)」を愛する怠け者としては、何もせず空白の時間をそのまま受け止めることを語るロメオ・カステルッチの話が最も印象的だったが、総じてこの例外的な「中断」期間の記録としてきわめて興味深いと言えるのではないか。

ロメオ・カステルッチ

付け加えておけば、コンサート・ツアーはキャンセルされたものの、ベートーヴェンの交響曲第5番「運命」の録音が4月にリリースされた。これまた長年聴き慣れた名曲中の名曲を新鮮な姿で蘇らせるシャープにしてフレッシュな演奏であり、生誕250周年にふさわしい。ぜひ一聴を薦めたい――それをライヴで聴く機会を待ちながら。

〈付記〉

このヴィデオをいちはやく教えてくれたのは実は坂本龍一だったのだが、彼が教えてくれたもうひとつのヴィデオも紹介しておこう。ストラヴィンスキーの『春の祭典』のピナ・バウシュによる振り付けをアフリカのダンサーたち(14カ国からの38人)が踊るプロジェクトが企画され、セネガルのダカールを皮切りにヨーロッパ各地での上演が予定されていたのだが、そのツアーがパンデミックによって中止されたとき、セネガルの浜辺での最後のドレス・リハーサルの模様が撮影され、7月1日~31日に Sadler’s Wells(ロンドンの劇場)のサイトで『暮れ方に踊る』と題して公開されたのである(いまも二つの短いヴィデオ・クリップは見られる)。

Dancing at Dusk — A moment with Pina Bausch’s The Rite of Spring

生前のピナ・バウシュのディレクションの下でヴッパタール舞踊団が踊る『春の祭典』を何度も観てきた者からすると、ダンスの精度は高いとは言いがたい。そのかわり、このパフォーマンスからは、共に踊ること――さらに言えば共に生きることの歓喜と恐怖が、実に生々しく伝わってくる。また、暮れ方の浜辺という設定が素晴らしい。ピナ・バウシュは舞台に赤土を盛った上でダンサーたちを踊らせたのだが、ここでの舞台は本ものの砂浜だ。そこに響きわたるストラヴィンスキーの圧倒的な音楽に、人々の声や風の音などが混じる。そして、静かに暮れていく日。パンデミックによるロックダウンで舞台という舞台の幕が下りる直前のパフォーミング・アーツの記録として、この暮れ方の『春の祭典』は最も印象的なもののひとつだろう。2021年にあらためてツアーが予定されているようだが、その後でもいいからぜひこのヴィデオも再公開してほしいと思う。

実のところ、ピナ・バウシュが突出した存在だっただけに、彼女の死後、ヴッパタール舞踊団の行方については悲観的な見方もあった。しかし、ピナ・バウシュの生前から始まっていた、老人や子どもに彼女の振り付けを踊らせる試みは、たとえば『ピナ・バウシュ 夢の教室』というドキュメンタリーに見られる通り、期待以上の成果を上げてきた。今回、アフリカでそれがまたこうした成果を生みつつある(『夢の教室』で子どもたちを指導していた古参パフォーマーのジョセフィン[ジョー]・アン・エンディコットが今回はアフリカのダンサーたちを指導している)のを見れば、ピナ・バウシュの不在を嘆くより、その遺産の一端がかくも感動的な形で結実したことに感謝し、ロックダウンの夜が明けて実際の舞台に接する機会を焦らずに待ちたいと思う。

最後に付け加えると、クルレンツィスを聴く前、チャイコフスキーが例外的に私を感動させたのは、ピナ・バウシュの傑作『ヴィクトル』や『パレルモ、パレルモ』における交響曲第6番「悲愴」とピアノ協奏曲だった。交響曲終楽章冒頭の「悲愴」なる主題に乗って、人間的な感情を超える凍りついた微笑を浮かべた女がしずしずと進み出てくるシーン、そして、舞台に並ぶ6台のおんぼろピアノがかの有名な協奏曲冒頭のテーマを一斉に奏でるシーンは、いま思い出しても圧倒的と言うほかはない。

あさだ・あきら(批評家/ICA京都所長)

(2020年10月30日公開)