Review

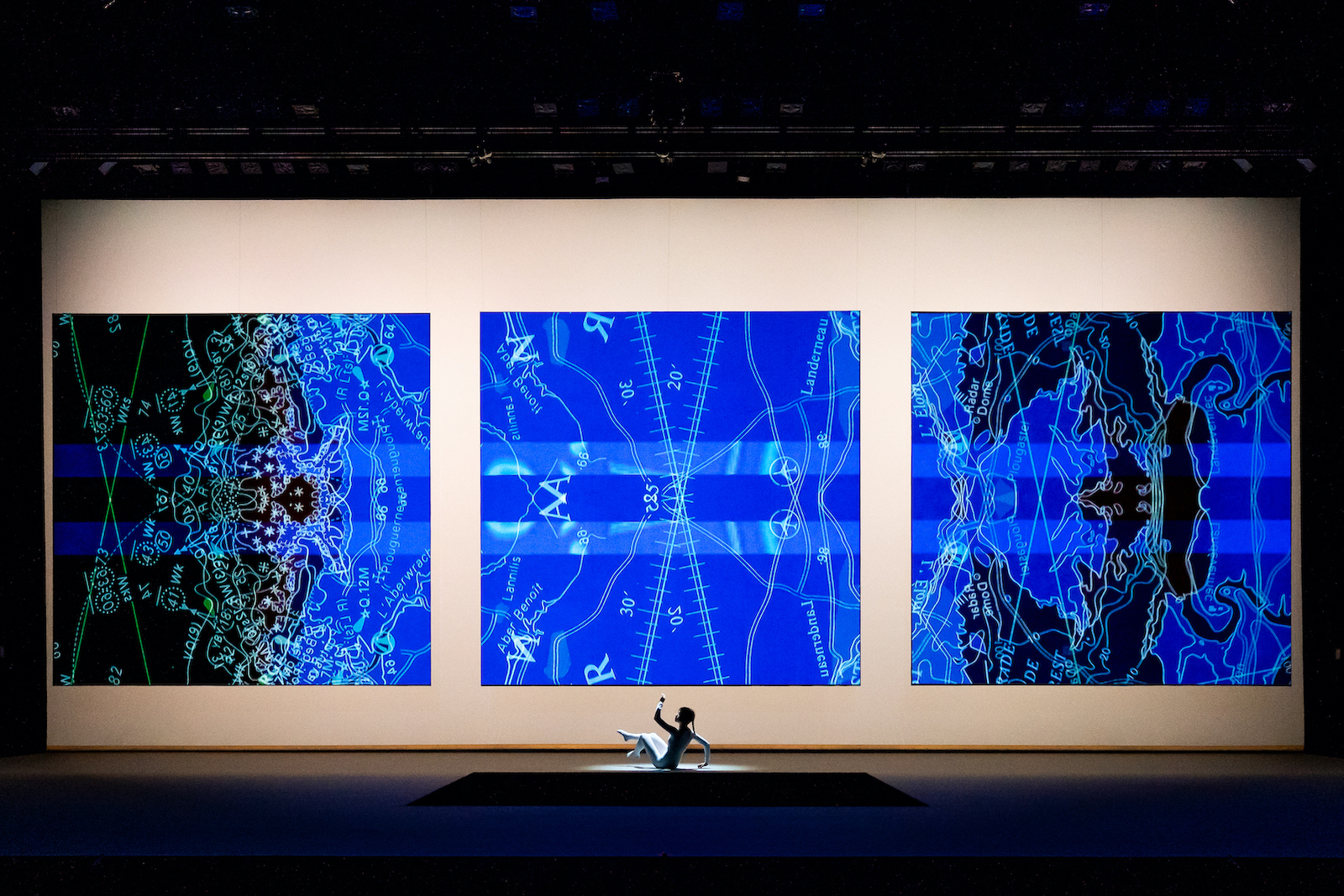

ダムタイプ 新作パフォーマンス「2020」上映会

文:青木 淳

その映像の上映会が、10月16日から18日にかけて都合6回、上演されるはずだった劇場、つまりロームシアター京都のサウスホールで開かれた。

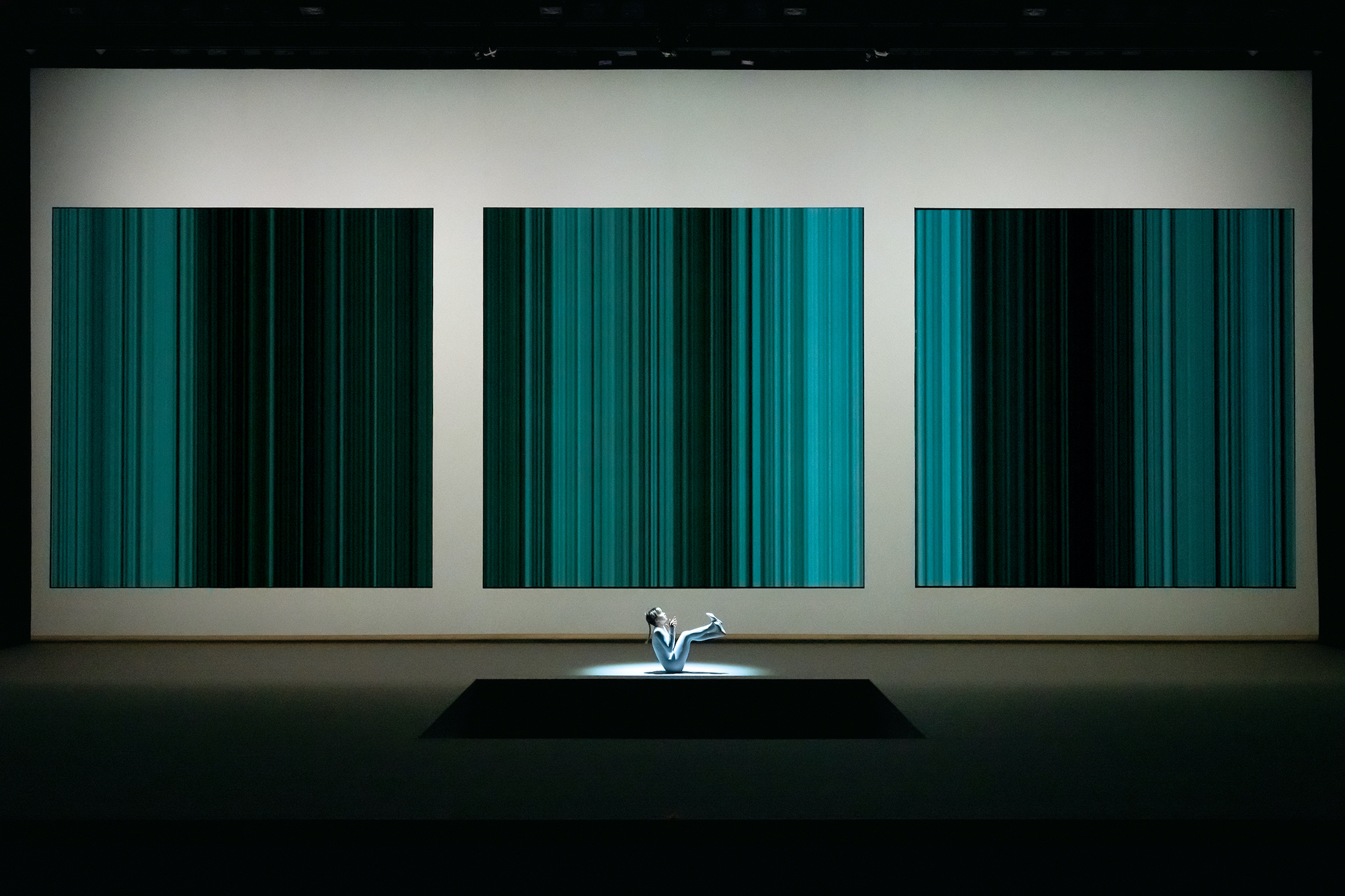

Photo by Inoue Yoshikazu

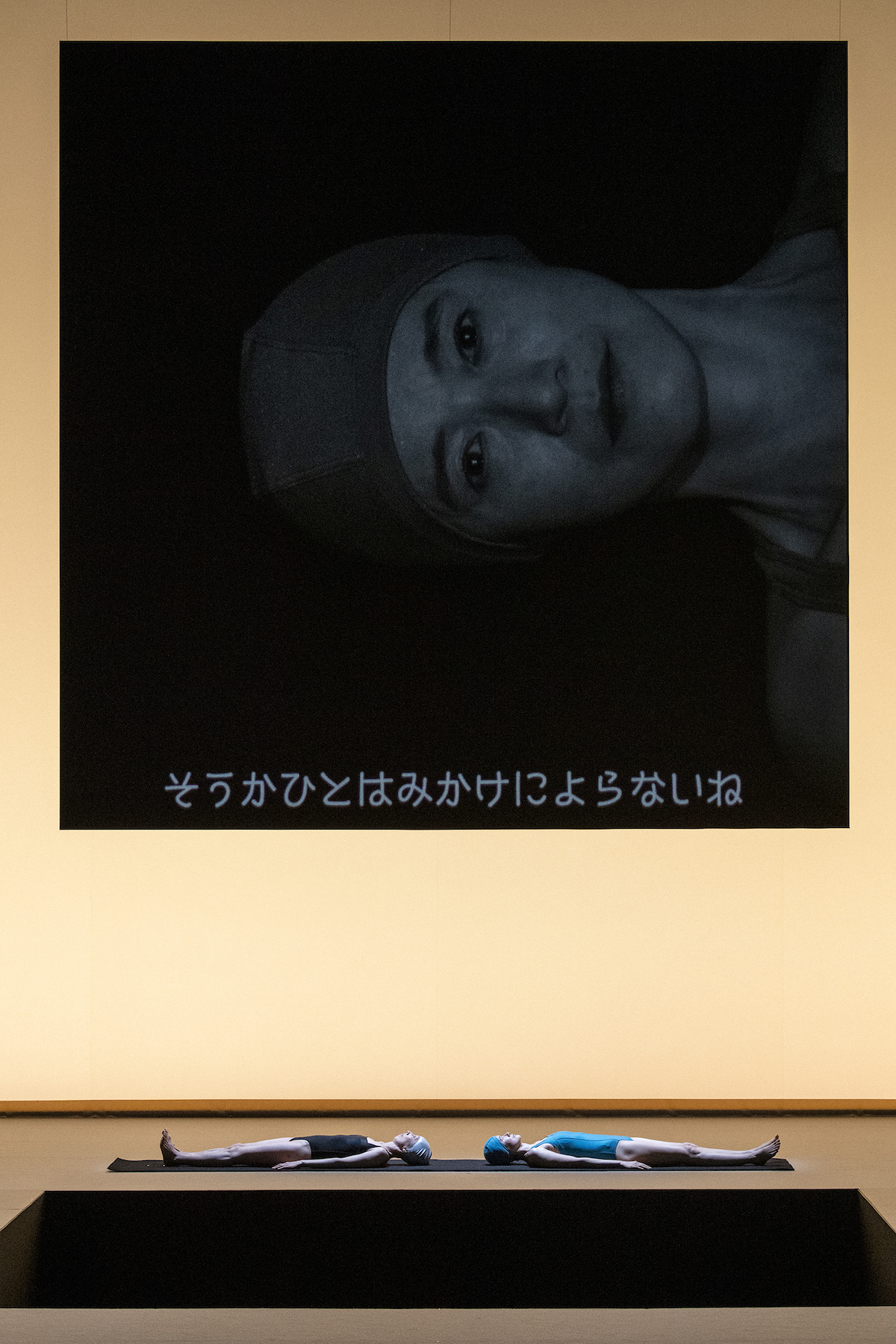

と、上手の女性がクローズアップされる。それでようやく、見ているのが生の舞台ではなく、映像であるという現実に引き戻される。女性が、中央の黒い正方形に向かって、ゆっくりと近づいていく。その間も、振り子のランタンは揺れている。”What is the geography?”と、声が入る。続いて、”What is the earth?”。女性がしゃがみ、黒い正方形の際から穴の奥を覗き込む。”What is the shape of the earth?”

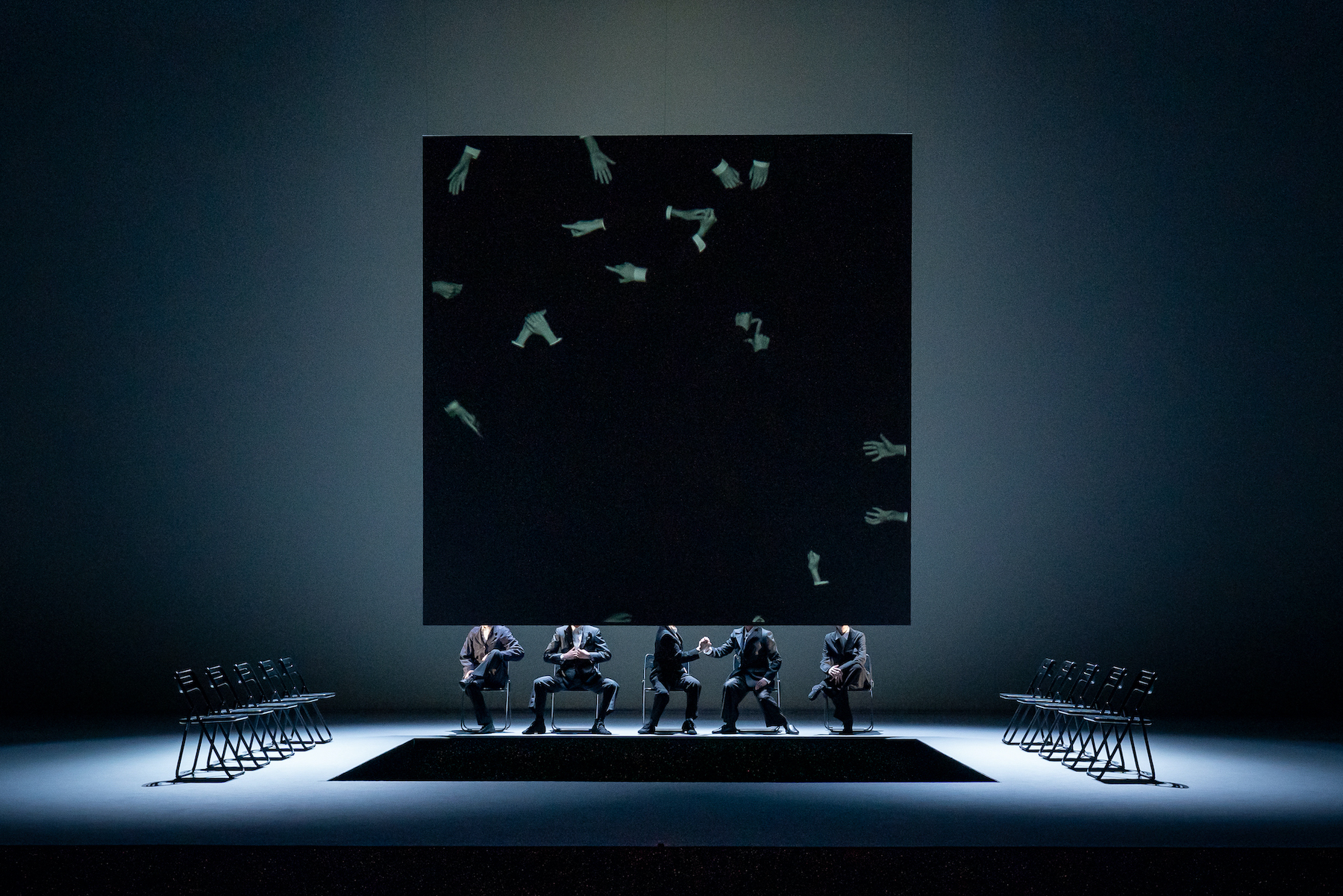

Photo by Inoue Yoshikazu

穴の四周に椅子が置かれ、黒い正方形がテーブルに見立てられる。同じ大きさの黒い正方形が、垂直に、スクリーン幕となって、中央の中空に下りてくる。その幕が、椅子に座るスーツ姿の5人の顔を隠す。幕に、いくつもの手が現れ、カードが思い思いに交換される。その巨大な正方形に、リドリー・スコットが監督したAppleのテレビCM「1984」よろしく「ビッグブラザー」が明滅する。舞台の中心が不在であるように、DJが回すレコード盤も最後、音が収録されていない中央のラベルに針が横滑りして、ノイズばかりを奏でる。

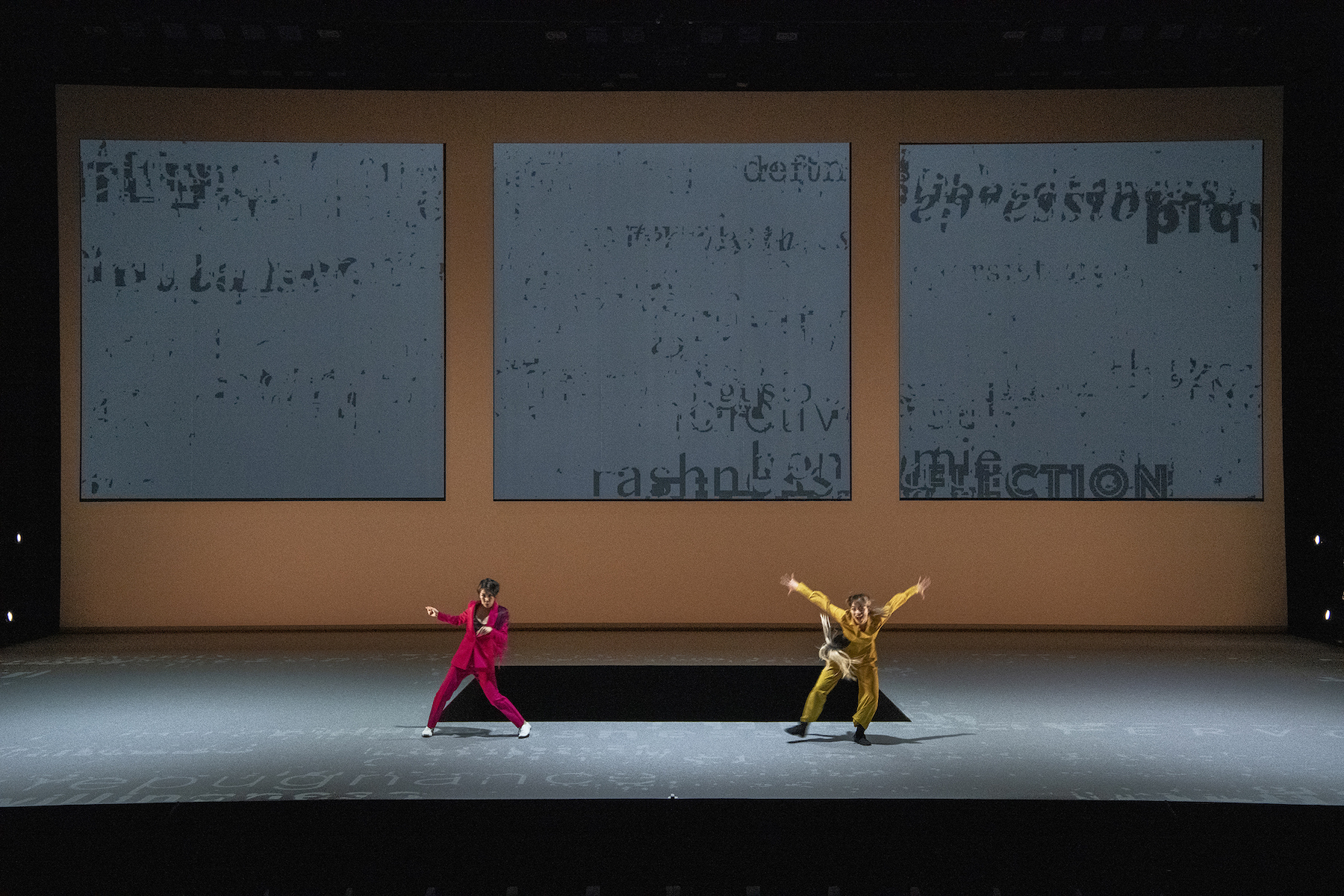

Photo by Inoue Yoshikazu

Photo by Fukunaga Kazuo

Photo by Fukunaga Kazuo

Photo by Fukunaga Kazuo

上演終了後には毎回、ダムタイプメンバーによるトークが行われ、私が観た回では、高谷史郎と平井優子が登壇した。ロームシアター京都プログラムディレクターの橋本裕介から新作制作を依頼されたのが2017年の秋のこと。以来、度重なるワークショップ、リハーサルを経て、徐々に内容が決まっていった、と言う。しかし、せっかく集まっているのに、なかなかリハーサルに入らず、延々と議論するばかり、とは平井の発言。たしかに、メンバーが新旧交代し新陳代謝をつづけつつも、それぞれがアイデアを持ち寄り、話し合いを続けることで、次第に形を見せてきたもので公演をはじめ、そこにさらにアイデアを加えアップデートしていく、というのが、ダムタイプの作品のつくりかたの流儀であり、その流儀の創設以来36年の継続があるからこそ、新作であっても、これまでの全体の営みの「集大成」とも感じられるのだった。ダムタイプ・プログラムとでも呼べるこの動的形式の運用と、それが生み出す運動体。それがダムタイプなのである。

Photo by Inoue Yoshikazu

だから、その穴は、そこに落ちかねない危険な穴ぼこになる。その先に別世界が広がる穴になる。その表面にしか住むことができない地球になる。黒いテーブルになる。乗り越えることができない距離になる。記号的な意味での黒い正方形になる。マレーヴィッチの「黒い正方形」、あるいはそれに先立つオペラ「太陽の征服」での太陽を捕らえる建築を表象するものとしての正方形枠になる。はたまたその存在をつい忘却してしまう、見えないがしかし確実に存在している「なにものか」になる。

穴の意味は収束しない。つねにアリュージョンとして浮遊しつづけ、果てる。これは、その塀を移動する演者たちが片手を挙げながら塀の後方に落ちていく「S/N」の、舞台奥の白い塀が「境界線上」という意味に収束していったのとは好対照である。

映像で、ときに画面の下端に無人の観客席が映るたびに、われわれが囚われるのは、2020年という、そんな奇妙な事態にあるパンデミックの年のことであった。

あおき・じゅん(建築家。京都市京セラ美術館館長)

※ダムタイプ新作パフォーマンス「2020」上映会は、2020年10月16〜18日にロームシアター京都サウスホールで開催された。